- 2021-08-26 发布 |

- 37.5 KB |

- 6页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2018届二轮复习:第一部分现代篇第13讲 改革开放新时期——中国特色的现代化之路学案

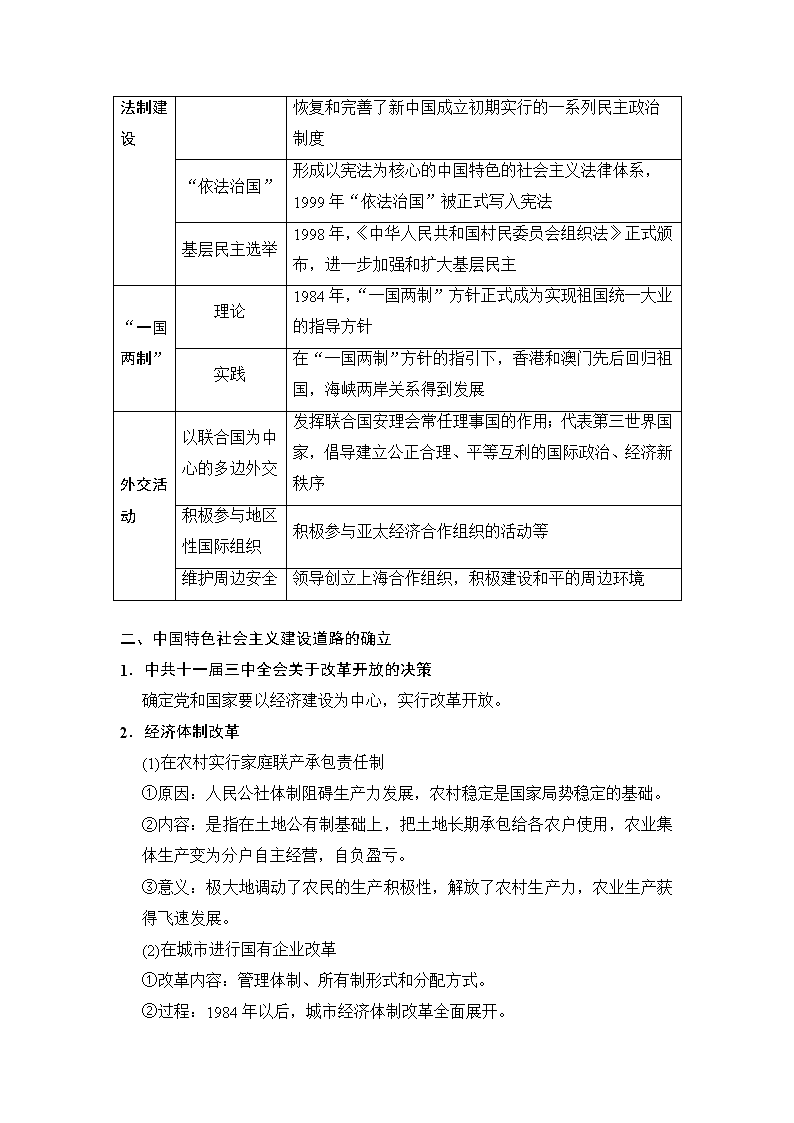

第13讲 改革开放新时期 ——中国特色的现代化之路 ———————铺面·知识纵横构建——————— (对应学生用书第81页) [阶段特征] 中共十一届三中全会至今(1978年至今)是中国改革开放的新时期,中国在民主法制、经济建设、科教卫生、文学艺术等方面都取得了辉煌的成就,逐渐形成了中国特色的社会主义建设道路。 [时空坐标] [整体感知] —社会主义民主法制建设得到恢复和发展;“一国两制”促进了祖国统一大业的发展;外交领域成就突出,为我国的社会主义建设提供了良好的国际环境。 —经济体制改革全面展开,逐渐形成了社会主义市场经济体制;对外开放从范围上不断扩大,从层次上不断深化,逐渐形成了全方位的对外开放新格局。 —以邓小平理论和“三个代表”重要思想为代表的社会主义重大理论成果成为我国改革开放的思想指南;科技、教育、文艺等全面繁荣;生活时尚、思想开放成为新时期人们精神面貌的主要特色。 ———————理线·知识时序重组——————— (对应学生用书第82页) 一、改革开放后新中国的政治和外交 拨乱反正 中共十一届三中全会后,党和政府着手平反冤假错案, 民主与法制建设 恢复和完善了新中国成立初期实行的一系列民主政治制度 “依法治国” 形成以宪法为核心的中国特色的社会主义法律体系,1999年“依法治国”被正式写入宪法 基层民主选举 1998年,《中华人民共和国村民委员会组织法》正式颁布,进一步加强和扩大基层民主 “一国两制” 理论 1984年,“一国两制”方针正式成为实现祖国统一大业的指导方针 实践 在“一国两制”方针的指引下,香港和澳门先后回归祖国,海峡两岸关系得到发展 外交活动 以联合国为中心的多边外交 发挥联合国安理会常任理事国的作用;代表第三世界国家,倡导建立公正合理、平等互利的国际政治、经济新秩序 积极参与地区性国际组织 积极参与亚太经济合作组织的活动等 维护周边安全 领导创立上海合作组织,积极建设和平的周边环境 二、中国特色社会主义建设道路的确立 1.中共十一届三中全会关于改革开放的决策 确定党和国家要以经济建设为中心,实行改革开放。 2.经济体制改革 (1)在农村实行家庭联产承包责任制 ①原因:人民公社体制阻碍生产力发展,农村稳定是国家局势稳定的基础。 ②内容:是指在土地公有制基础上,把土地长期承包给各农户使用,农业集体生产变为分户自主经营,自负盈亏。 ③意义:极大地调动了农民的生产积极性,解放了农村生产力,农业生产获得飞速发展。 (2)在城市进行国有企业改革 ①改革内容:管理体制、所有制形式和分配方式。 ②过程:1984年以后,城市经济体制改革全面展开。 ③意义:1992年,中共“十四大”确立建立现代企业制度的改革目标,进一步增强了企业的竞争力,有利于国民经济的稳定和健康发展。 3.对外开放 (1)20世纪80年代,先后建立经济特区、沿海开放城市、沿海经济开放区。 (2)1990年,中央政府作出开发、开放浦东的决定。 (3)2001年,中国加入世界贸易组织,标志着中国全面与世界接轨。 4.社会主义市场经济体制的建立 (1)1992年“南方谈话”,邓小平提出计划和市场都是发展生产力的手段。 (2)1992年中共“十四大”,提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。 (3)1997年中共“十五大”,完善了社会主义市场经济理论。 (4)到21世纪初,社会主义商品市场体系基本建立。 三、邓小平理论和“三个代表”重要思想 1.邓小平理论 (1)形成 ①中共十一届三中全会召开,中国人民开始走上建设中国特色的社会主义道路。 ②中共十三大召开,第一次对建设中国特色社会主义理论的主要内容作了系统概括。 (2)发展:1992年,邓小平“南方谈话”指出社会主义的本质。 (3)地位:1997年,中共十五大决定把邓小平理论作为党的指导思想写入党章。 2.“三个代表”重要思想 (1)提出:以江泽民为主要代表的中国共产党人,创立了“三个代表”重要思想。 (2)地位:2002年,在中共十六大上,“三个代表”重要思想被确立为全党的指导思想。 (3)意义:创造性地回答了建设什么样的党、怎样建设党的问题。 四、社会生活的变迁和科技文化教育的发展 1.社会生活的变迁 社会经济的发展推动了社会 生活的改善,物质生活、交通运输、通讯事业、大众传媒都取得了长足进步,中国由短缺经济时代逐渐过渡到小康生活时代。 2.科技和文化教育 (1)科技:2003年,“神舟五号”飞船成功返回地面,我国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。 (2)文艺的春天:“双百”方针得到恢复并进一步贯彻执行。 (3)教育:1977年,恢复高考制度;实行“科教兴国”战略;邓小平提出“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的指导方针;制定《义务教育法》;实施“211工程”计划;启动“希望工程”等。 ———————抓点·知识主题串讲——————— (对应学生用书第83页) 主题 新时期社会主义现代化建设 [第1步攻高频考点] 新时期中国经济体制改革 [体验——真题诊断] 以时空观念迁移考查经济体制改革与苏联新经济政策比较:(2013·全国卷Ⅰ)有俄罗斯学者认为,中国20世纪80年代的改革属于新版的苏俄新经济政策。这一认识的依据是两者都( ) A.面临相似的国内外经济环境 B.面临着处理计划与市场的关系问题 C.巩固了农村的集体所有制经济 D.促进了社会主义工业化 B [新经济政策改变了“战时共产主义”政策取消自由贸易的做法,承认市场和商品货币的作用,实际上正确处理了计划与市场的关系。中国的改革主要是突破计划经济体制的束缚,向社会主义市场经济体制转变,故B项符合题意。两国实行的政策相距半个多世纪,国内外经济状况尤其是国际经济状况明显不同,A项错误;苏俄新经济政策实行前没有出现农村集体所有制经济,C项错误;苏联为促进工业化取消了新经济政策,D项错误。] [品悟——知识深化] 新中国成立以来三次经济体制转型 1.中华人民共和国成立至1956年底 (1)特点:由新中国成立初期的多种经济成分并存到建立起公有制为绝对主体的计划经济体制。 (2)表现:高度集中的经济管理体制,排斥市场调节,以指令性计划和行政管理为主。 2.1978年十一届三中全会后至20世纪90年代初 (1)特点:从单一的公有制经济转变为公有制经济为主体、多种所有制经济成分并存,属于半计划半市场的经济体制。 (2)表现:农村实行家庭联产承包责任制,发展乡镇企业;城市进行国有企业改革;积极对外开放,逐步形成全方位的对外开放新格局。 3.20世纪90年代邓小平“南方谈话”和十四大以来 (1)特点:逐步向社会主义市场经济转变,初步建立起社会主义市场经济体制。 (2)表现:资源配置方式的转变,即改变过去以行政配置资源的方式,而以市场作为配置资源的主要方式;企业进行产权制度改革,实施“走出去”战略,逐步融入世界经济全球化趋势的大潮中去。 [运用——针对训练] 20世纪70年代后期发生的两件不大不小的事件,使中国开启了新的纪元,这就是广东农民的逃港潮和安徽农民的包产到户。这两件事表明( ) A.时代需要对外开放 B.改革开放的序幕被揭开 C.对内改革势在必行 D.国家以经济建设为重心 C [“逃港潮和安徽农民的包产到户”均只涉及内部的体制问题,故A项错误;这两件事不是改革的事件,故B项错误;这两件事说明,政治经济体制改革必须马上进行,故C项正确;经济建设为中心是国家路线问题,与材料具体事情无关,故D项错误。] [第2步补教材盲点] 新中国的外交 [品悟——知识补缺] “冷战”局势对新中国外交产生的影响 阶段 新中国外交 美苏两极格局形成(1949~1955年) 苏联支持、援助中国,以美国为首的西方国家遏制中国。新中国加入社会主义阵营,推行“一边倒”的外交政策;接受苏联的经济技术援助;抗美援朝,保家卫国 美苏争霸、赫鲁晓夫推行霸权政策(20世纪50年代后期起) 中苏关系开始恶化,中美关系继续对立。中国在外交上,既反苏也反美,“两个拳头打人” 美苏争霸中,苏攻美守(20世纪70年代) 中苏关系全面恶化;美国改善对华关系,中美关系走向正常化 美苏争霸中,美攻苏守(20世纪80年代) 中苏关系走向缓和,中美建交后不和谐的音符时常出现。中国全面推行改革开放政策,奉行不结盟外交政策 两极格局结束,美国成为唯一超级大国(1991年后) 中国积极融入世界;外交上坚持对外开放,反对霸权主义和强权政治 [运用——针对训练] 中华人民共和国成立初期,全国范围内一度兴起“俄语热”。1964年,党中央、国务院制定《外语教育七年规划纲要》提出:中国学习英、俄语人数的比例,由现在的一比二调整到一比一,然后再逐步调整到二比一。这一变化反映了( ) A.外交环境的变化 B.国内政局的稳定 C.教育体制的改变 D.经济水平的提高 A [20世纪60年代学习俄语的比例下降源于中苏关系恶化,故A项正确;60年代中期中国政局受到“左”倾错误干扰陷入一定的混乱,故B项错误;这一阶段教育体制并未发生实质性变化,故C项错误;20世纪60年代中国经济增长缓慢,故D项错误。]查看更多