- 2021-08-25 发布 |

- 37.5 KB |

- 12页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【历史】2020届一轮复习人民版专题十第26讲 当代资本主义的新变化与苏联的经济改革作业

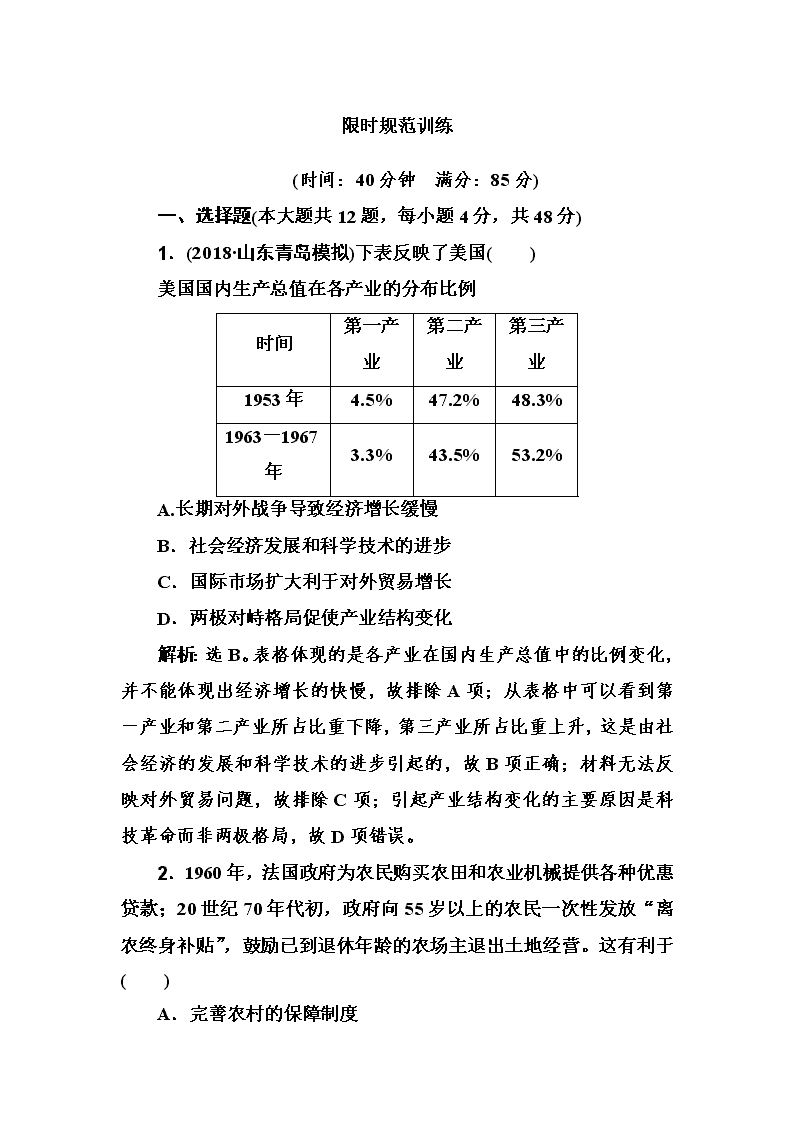

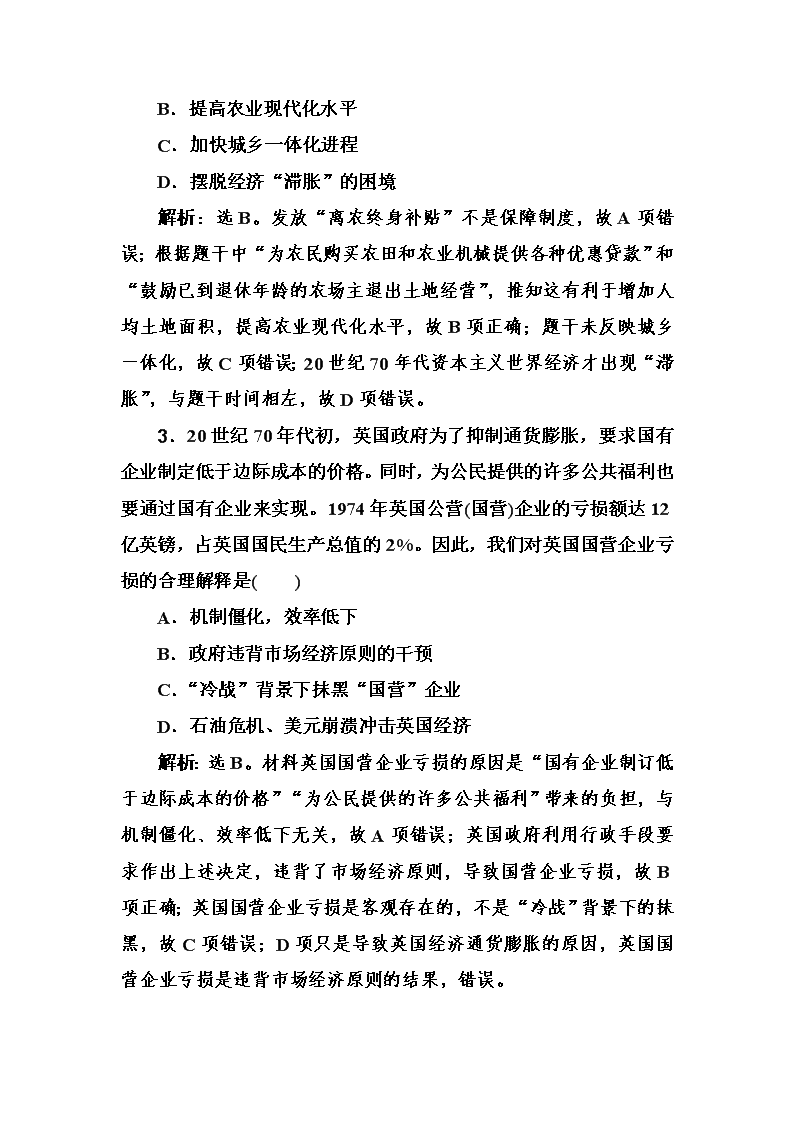

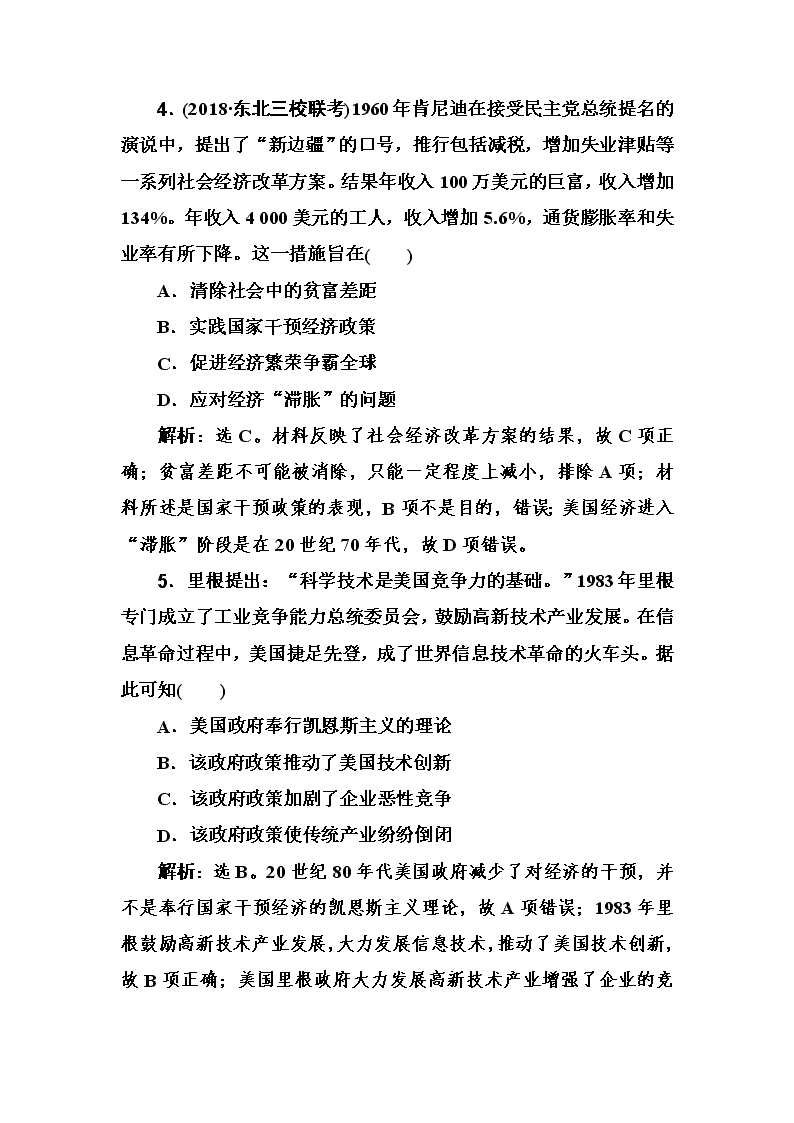

限时规范训练 (时间:40分钟 满分:85分) 一、选择题(本大题共12题,每小题4分,共48分) 1.(2018·山东青岛模拟)下表反映了美国( ) 美国国内生产总值在各产业的分布比例 时间 第一产业 第二产业 第三产业 1953年 4.5% 47.2% 48.3% 1963-1967年 3.3% 43.5% 53.2% A.长期对外战争导致经济增长缓慢 B.社会经济发展和科学技术的进步 C.国际市场扩大利于对外贸易增长 D.两极对峙格局促使产业结构变化 解析:选B。表格体现的是各产业在国内生产总值中的比例变化,并不能体现出经济增长的快慢,故排除A项;从表格中可以看到第一产业和第二产业所占比重下降,第三产业所占比重上升,这是由社会经济的发展和科学技术的进步引起的,故B项正确;材料无法反映对外贸易问题,故排除C项;引起产业结构变化的主要原因是科技革命而非两极格局,故D项错误。 2.1960年,法国政府为农民购买农田和农业机械提供各种优惠贷款;20世纪70年代初,政府向55岁以上的农民一次性发放“离农终身补贴”,鼓励已到退休年龄的农场主退出土地经营。这有利于( ) A.完善农村的保障制度 B.提高农业现代化水平 C.加快城乡一体化进程 D.摆脱经济“滞胀”的困境 解析:选B。发放“离农终身补贴”不是保障制度,故A项错误;根据题干中“为农民购买农田和农业机械提供各种优惠贷款”和“鼓励已到退休年龄的农场主退出土地经营”,推知这有利于增加人均土地面积,提高农业现代化水平,故B项正确;题干未反映城乡一体化,故C项错误;20世纪70年代资本主义世界经济才出现“滞胀”,与题干时间相左,故D项错误。 3.20世纪70年代初,英国政府为了抑制通货膨胀,要求国有企业制定低于边际成本的价格。同时,为公民提供的许多公共福利也要通过国有企业来实现。1974年英国公营(国营)企业的亏损额达12亿英镑,占英国国民生产总值的2%。因此,我们对英国国营企业亏损的合理解释是( ) A.机制僵化,效率低下 B.政府违背市场经济原则的干预 C.“冷战”背景下抹黑“国营”企业 D.石油危机、美元崩溃冲击英国经济 解析:选B。材料英国国营企业亏损的原因是“国有企业制订低于边际成本的价格”“为公民提供的许多公共福利”带来的负担,与机制僵化、效率低下无关,故A项错误;英国政府利用行政手段要求作出上述决定,违背了市场经济原则,导致国营企业亏损,故B项正确;英国国营企业亏损是客观存在的,不是“冷战”背景下的抹黑,故C项错误;D项只是导致英国经济通货膨胀的原因,英国国营企业亏损是违背市场经济原则的结果,错误。 4.(2018·东北三校联考)1960年肯尼迪在接受民主党总统提名的演说中,提出了“新边疆”的口号,推行包括减税,增加失业津贴等一系列社会经济改革方案。结果年收入100万美元的巨富,收入增加134%。年收入4 000美元的工人,收入增加5.6%,通货膨胀率和失业率有所下降。这一措施旨在( ) A.清除社会中的贫富差距 B.实践国家干预经济政策 C.促进经济繁荣争霸全球 D.应对经济“滞胀”的问题 解析:选C。材料反映了社会经济改革方案的结果,故C项正确;贫富差距不可能被消除,只能一定程度上减小,排除A项;材料所述是国家干预政策的表现,B项不是目的,错误;美国经济进入“滞胀”阶段是在20世纪70年代,故D项错误。 5.里根提出:“科学技术是美国竞争力的基础。”1983年里根专门成立了工业竞争能力总统委员会,鼓励高新技术产业发展。在信息革命过程中,美国捷足先登,成了世界信息技术革命的火车头。据此可知( ) A.美国政府奉行凯恩斯主义的理论 B.该政府政策推动了美国技术创新 C.该政府政策加剧了企业恶性竞争 D.该政府政策使传统产业纷纷倒闭 解析:选B。20世纪80年代美国政府减少了对经济的干预,并不是奉行国家干预经济的凯恩斯主义理论,故A项错误;1983年里根鼓励高新技术产业发展,大力发展信息技术,推动了美国技术创新, 故B项正确;美国里根政府大力发展高新技术产业增强了企业的竞争能力,不会加剧企业的恶性竞争,故C项错误;里根政府的政策也促进了传统产业的升级转型,提高传统产业的竞争能力,故D项错误。 6.(2018·河南郑州二模) 社会保障福利支出在财政总支出中的比重(%) 20世纪80年代平均经济增长率(%) 1985年 1986年 1987年 1988年 韩国 5.65 - 6.44 7.43 9.6 新加坡 1.61 1.57 1.31 2.04 6.6 中国香港 6.01 5.79 5.93 5.98 6.9 中国台湾 6.30 6.6 5.8 7.6 7.9 由上表可以得出,此时期“亚洲四小龙”( ) A.民众分享经济发展成果有限 B.经济高速发展缩小了贫富差距 C.社会福利政策覆盖面比较窄 D.政府忽视民众的正当权益 解析:选A。本题考查20世纪后半期亚洲经济的发展。根据表格得出四个国家和地区经济增长率较高,但是社会保障福利支出在财政总支出中的比重增幅较慢,民众的社会保障和福利水平并未因经济的快速发展而得到显著提高,故A项正确;B、C、D三项结论均无法从材料中得出,排除。 7.(2018·云南师大附中检测)20世纪70年代后期美国经济陷入“滞胀”。里根总统上台后, 要求政府、企业主和雇工三者共同承担社会保障基金来源。并鼓励私人企业投资社会保障行业,提倡由“福利国家”过渡为“福利社会”。这表明里根政府( ) A.放弃国家干预经济的做法 B.减少货币流通量应对通胀 C.进行新自由主义经济改革 D.国企私有化减轻财政负担 解析:选C。本题考查美国里根政府的经济改革措施。里根政府的做法是在减少政府对经济的干预,而不是放弃干预,A项不符合史实;而C项符合史实也符合题意,故选C项;题干中没有提到B、D两项,故排除。 8.(2018·山东滨州模拟)下表为美国三大产业占GDP比例统计表,下表反映出( ) 年份 第一产业 第二产业 第三产业 1950 7.0% 38.0% 55.0% 1980 2.5% 33.4% 64.1% 2006 1.0% 20.0% 79.0% A.美国产业结构的不均衡 B.美国经济处于世界领先地位 C.美国制造业的逐渐衰落 D.新科技推动了产业结构转型 解析:选D。材料图表反映的是美国三大产业占GDP比例变化,不是产业结构的不均衡,故A项错误;材料中仅仅涉及美国自身经济发展,不能体现出其处于世界领先地位,故B项错误;材料不能体现美国制造业的衰落,故C项错误;根据材料中可知第三产业创造的GDP占的比例增大并占主导地位, 说明随着第三次科技革命的发展,第三产业迅速发展,故D项正确。 9.(2018·湖南衡阳联考题)有人称,在二战后赫鲁晓夫“已经是政治局农业方面的专家……在农耕方面,就知识储备和对业务的熟悉而言,他几乎算得上是一位优秀的农业家”。此言论说明赫鲁晓夫( ) A.对农业的改革取得了一定成效 B.农业管理体制改革力度最大 C.被寄望于改变农业的落后状况 D.农业改革方案获得基本认同 解析:选C。材料主要涉及对赫鲁晓夫在农业方面知识的评价,但并没有涉及其实际效果,故A项错误;材料并没有涉及赫鲁晓夫改革的具体内容,无法得出农业管理体制改革力度最大的结论,故B项错误;依据材料“农业方面的专家”和“优秀的农业家”看出此言论对赫鲁晓夫在农业方面的才能给予高度评价,表明言论持有者希望赫鲁晓夫能够改变农业的落后状况,故C项正确;此言论仅仅说明赫鲁晓夫得到一些人的肯定并不能说明改革方案被基本认同,故D项错误。 10.(2018·湖北八校联考)自1958年1月起,苏联政府取消了农庄庄员和其他个人副业的各种农产品的义务交售,而代之以支付较高价格的国家收购。同年粮食大丰收后,苏联政府又要求农民把牲畜卖给农庄,重新走上限制个人副业的老路。这表明当时的苏联( ) A.农业政策缺乏长期性、稳定性 B.农庄建设促进了工业化发展 C.没有触及斯大林模式的弊端 D.物质利益原则贯穿改革始终 解析: 选A。题干材料信息充分体现了苏联社会主义改革的相关政策朝令夕改,所以A项正确。由题干材料信息“1958年”可知苏联处于赫鲁晓夫执政时期,题干材料中苏联政府的措施说明赫鲁晓夫改革触及斯大林模式的弊端,所以C项错误。B、D两项与题干材料主旨不符,排除。 11.(2018·湖南永州调研)20世纪50年代,赫鲁晓夫提出,把工人和职员的实际月工资提高30%,把集体农庄庄员的收入至少提高40%,特别要提高工资低的那部分工人的工资。这表明赫鲁晓夫( ) A.注重提高民众的消费水平 B.借助市场发展经济 C.倡导放缓工业发展的速度 D.主张变革集权体制 解析:选A。题干材料信息反映的是赫鲁晓夫提高工人和农民的工资,这样有利于调动他们的生产积极性,增加消费能力,提高生活水平,所以A项正确。苏联实行高度集中的计划经济体制,忽视市场和价值规律,所以B项错误。C项不能由题干材料信息得出,所以C项错误。D项与题干材料信息无关,排除。 12.(2018·河南名校联盟考题)赫鲁晓夫提出“全面开展共产主义建设”的口号,勃列日涅夫执政时期代之以“发达社会主义”的提法,1967年宣称苏联已建成“发达的社会主义社会”。这两个口号都( ) A.具有开创性、探索性、创新性的特征 B.与美苏争霸中苏联居于优势密切相关 C.是“加速发展战略”在改革中的运用 D.体现了苏联领导人对国情的片面认识 解析:选D。建设社会主义的口号在此之前已经提出,因此不具有开创性,故A项错误;赫鲁晓夫时期美苏争霸苏联处于守势, 故B项错误;“加速发展战略”是在戈尔巴乔夫改革时期提出的,故C项错误;材料中赫鲁晓夫和勃列日涅夫的口号说明当时对苏联高度集中的计划经济体制的弊端认识不充分,故D项正确。 二、非选择题(本大题共2小题,13题25分,14题12分,共37分) 13.(2018·山东德州联考)阅读材料,完成下列要求。(25分) 材料一 1979年,撒切尔夫人当选为首相,开始了大刀阔斧的改革。撒切尔夫人把40%的国有企业出售给私人,取消国家在石油等领域的垄断,废除了多项限制经济活动的规定。政府大量削减福利开支,扩大公共品市场化。英国经济增长率从1982年的2.2%回升至1988年的5.9%,通货膨胀率从1980年的18%回落至1986年的3.4%。但由于大量国有企业倒闭,失业率由1979年的4.9%上升为1983年的11.7%,此后逐渐有所下降。1984-1985年,撒切尔政府关闭非盈利煤矿,停止对煤矿工业的政府补贴,煤矿工会因此发动了362天的罢工。在她第3任期内,英国政府自50年代以来的财政赤字终于转为盈余。 材料二 1978到1984年,城市企业改革主要是通过扩权让利,使企业拥有一定的经营自主权。1984年,中共十二届三中全会指出:“要突破把计划同市场对立起来的传统观念,明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律。”1984到1988年,国家指令性计划工业产品品种由1 123种减至50种。1983年后,私营经济成批出现。1988年,国家以法律形式确认了私营经济的合法地位。1990年,资产超百万元的私营企业已经达到492个。1992年,中共十四大提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。 (1)根据材料一并结合所学知识, 说明撒切尔政府经济改革的影响。(8分) (2)根据材料一、二并结合所学知识,概括撒切尔政府经济改革和中国经济改革措施的相似之处,并说明各自的历史背景。(17分) 解析: (1)根据材料一“把40%的国有企业出售给私人……大量削减福利开支,扩大公共品市场化”,缩减了政府开支,减轻了财政负担;根据材料一“经济增长从1982年的2.2%回升至1988年的5.9%”,促进了英国社会经济的增长;根据材料一“通货膨胀率从1980年的18%回落至1986年的3.4%”,降低了英国社会的通货膨胀率;根据材料一“失业率由1979年的4.9%上升为1983年的11.7%”,英国社会失业率不断上涨;根据材料一“煤矿工会发动了362天的罢工”,英国社会矛盾一度激化。(2)第一小问相似之处,根据材料一“把40%的国有企业出售给私人,取消石油等领域垄断”、材料二“私营经济成批出现……以法律形式确认了私营经济的合法地位”,从所有制的角度看,两者都推动了私有经济的发展;根据材料一“废除了多项限制经济活动的规定”、材料二“使企业拥有一定的经营自主权……必须自觉依据和运用价值规律……国家指令性计划工业产品品种由1 123种减至50种……中共十四大提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”,从管理体制来看,都注重市场的作用,减少政府对社会经济的干预;第二小问历史背景,英国:根据材料一“撒切尔把40%的国有企业出售给私人,取消石油等领域垄断”,结合所学,国有企业效率低下;根据材料一“废除了多项限制经济活动的规定”,结合所学,凯恩斯国家干预理论失效;根据材料一“大量削减福利开支,扩大公共品市场化”,结合所学,福利国家政府财政开支负担过重;根据材料一“英国经济增长从1982年的2.2%回升至1988年的5.9%,通货膨胀率从1980年的18%回落至1986年的3.4%”, 结合所学,1973年西方社会出现了经济“滞胀”。中国:根据材料二“城市企业改革主要是通过扩权让利,使企业拥有一定的经营自主权”,计划经济下,企业自主权受限,企业活力不足;根据材料二“要突破把计划同市场对立起来的传统观念”,传统对于市场与计划的理念不断解放;结合所学,中国走市场经济道路,是对西方经济模式的学习与借鉴。 答案:(1)影响:促进了英国经济的增长;降低了通货膨胀率,使英国摆脱了经济“滞胀”;减轻了政府的财政负担;曾造成大量失业;一度激化了社会矛盾。(答出其中四点即可) (2)相似:在经济管理体制方面,减少政府干预,注重市场作用;在所有制方面,推动非公有制经济发展。 背景:英国:20世纪70年代经济危机,英国经济滞胀;凯恩斯主义失灵;社会福利支出庞大,给政府造成沉重的经济负担;国有企业效率低下。(答出其中三点即可) 中国:高度集中的计划经济体制缺乏活力,严重阻碍了社会经济的发展;学习借鉴西方资本主义国家经济模式;对计划与市场关系认识的不断深入;打破旧有思想观念的束缚。(答出其中三点即可) 14.(2018·安徽宣城联考)阅读材料,回答问题。(12分) 材料 在《历史的教训》第九章“社会主义与历史”中,作者指出,“社会主义反对资本主义之斗争,是财富集中与分散之历史乐章的一部曲”,并预言:“资本主义的恐惧迫使社会主义放宽自由,而社会主义的恐惧也迫使资本主义增加平等,东方是西方,而西方也是东方。不久,两者就要碰头。”为何如此?作者在第三章“生物学与历史”中已经指出了三条教训:生命即是竞争、生命即是选择、生命必须繁衍。“学习和吸收人类文明的一切优秀成果” ,人类最终必然相向而行。 运用中外现代经济史的史实,探讨材料中的理论观点。(要求:观点明确、史论结合、史实准确。) 解析:本题考查社会主义国家与资本主义国家的发展之路。首先概括材料中的理论观点,根据“资本主义的恐惧迫使社会主义放宽自由……东方是西方,而西方也是东方”“人类最终必然相向而行”等信息得出东西方社会相互借鉴,相向而行。其次运用中外现代经济史的史实进行探讨,结合所学社会主义和资本主义现代经济发展的相关知识可知,社会主义和资本主义社会之间确实存在着相互借鉴的一面,最终也都朝着计划和市场相结合的方向前行,因此这里的探讨主要是对这一观点进行论证说明,列举社会主义和资本主义在经济上相互学习的方面即可,比如苏联的新经济政策借鉴西方的市场经济、罗斯福新政借鉴苏联的计划经济、中国的改革开放借鉴西方的市场经济等。最后得出结论,对探讨进行升华。 答案:示例:理论观点:东(社会主义)西(资本主义)方社会相互借鉴,相向而行。 探讨:历史上东方借鉴西方的文明。譬如:苏联借鉴西方国家的市场经济体制,制定新经济政策;中国借鉴西方的市场经济体制,改革开放,建立起社会主义市场经济体制。历史上,西方也曾借鉴东方的成功经验。譬如:1929年世界经济危机爆发后,美国借鉴苏联的计划经济体制的经验,实施罗斯福新政,国家对经济进行干预,开创出国家垄断资本主义的新模式,这一模式在二战后的资本主义世界普遍推行。 由此可见,东西方社会相互借鉴,使人类经济模式呈现市场与政府干预相结合的基本历史趋势。查看更多