- 2021-08-25 发布 |

- 37.5 KB |

- 16页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【历史】2020届一轮复习人教版课练6 从鸦片战争到八国联军侵华作业

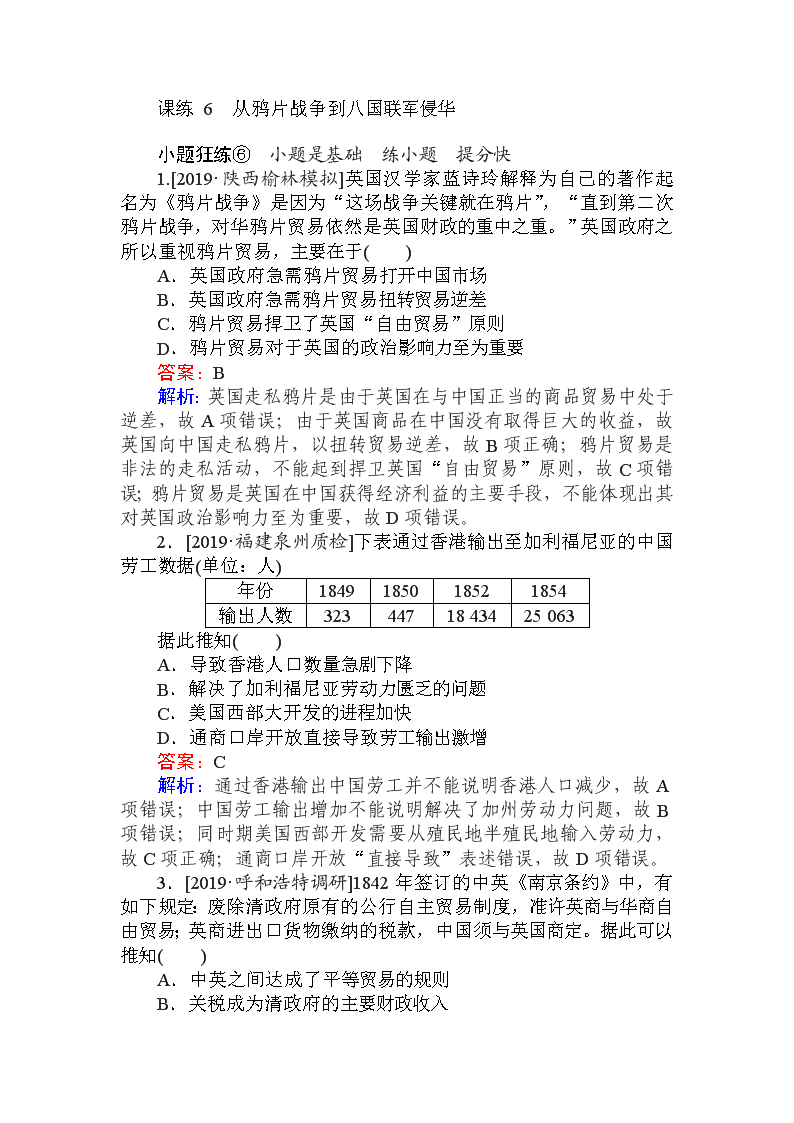

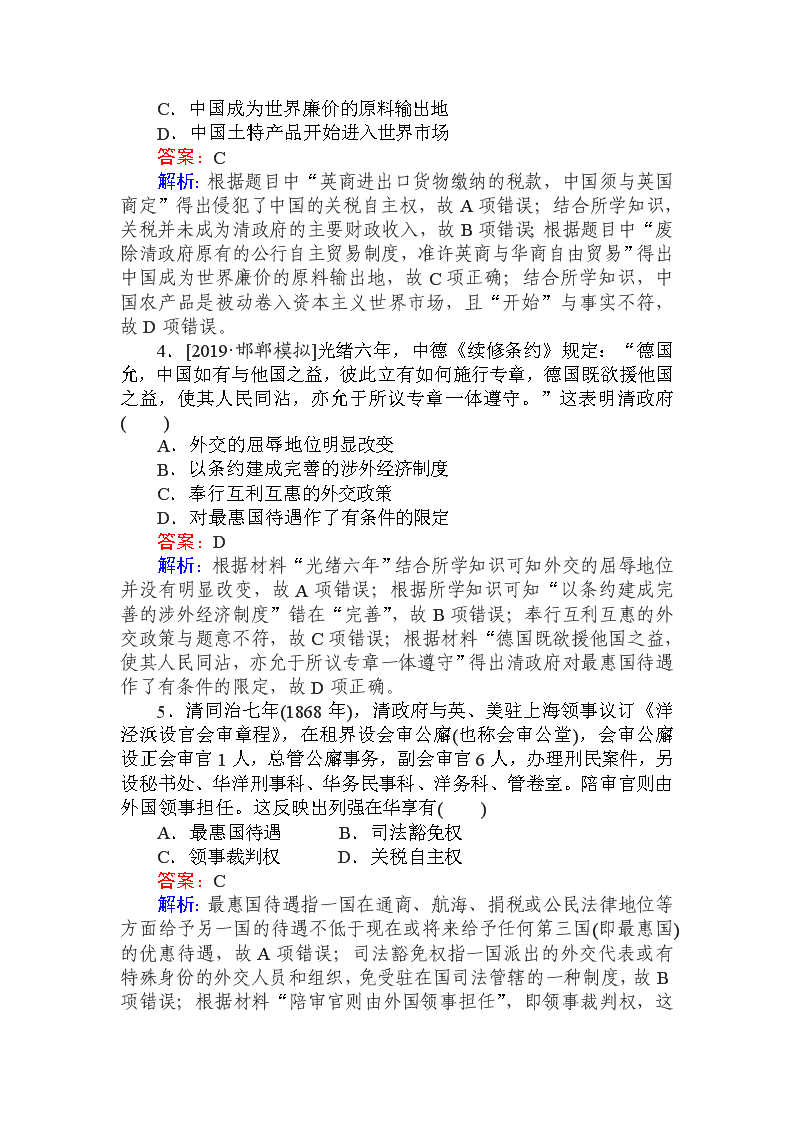

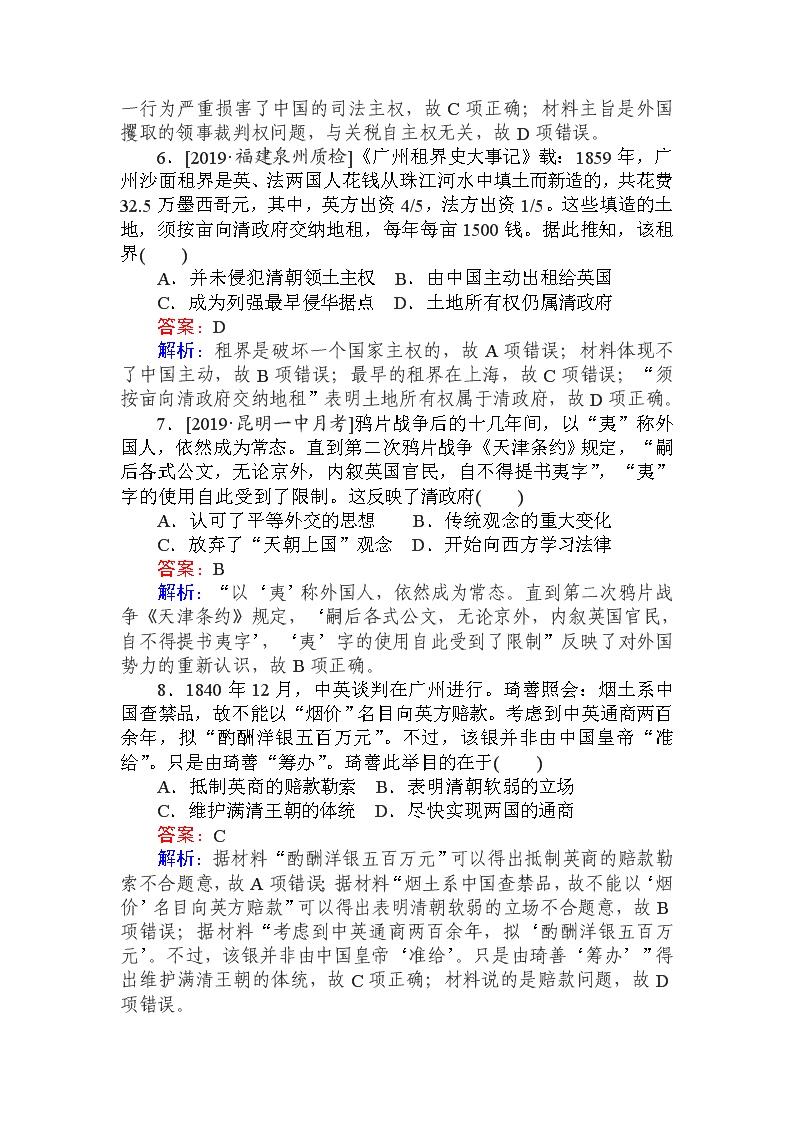

课练 6 从鸦片战争到八国联军侵华 小题狂练⑥ 小题是基础 练小题 提分快 1.[2019·陕西榆林模拟]英国汉学家蓝诗玲解释为自己的著作起名为《鸦片战争》是因为“这场战争关键就在鸦片”,“直到第二次鸦片战争,对华鸦片贸易依然是英国财政的重中之重。”英国政府之所以重视鸦片贸易,主要在于( ) A.英国政府急需鸦片贸易打开中国市场 B.英国政府急需鸦片贸易扭转贸易逆差 C.鸦片贸易捍卫了英国“自由贸易”原则 D.鸦片贸易对于英国的政治影响力至为重要 答案:B 解析:英国走私鸦片是由于英国在与中国正当的商品贸易中处于逆差,故A项错误;由于英国商品在中国没有取得巨大的收益,故英国向中国走私鸦片,以扭转贸易逆差,故B项正确;鸦片贸易是非法的走私活动,不能起到捍卫英国“自由贸易”原则,故C项错误;鸦片贸易是英国在中国获得经济利益的主要手段,不能体现出其对英国政治影响力至为重要,故D项错误。 2.[2019·福建泉州质检]下表通过香港输出至加利福尼亚的中国劳工数据(单位:人) 年份 1849 1850 1852 1854 输出人数 323 447 18 434 25 063 据此推知( ) A.导致香港人口数量急剧下降 B.解决了加利福尼亚劳动力匮乏的问题 C.美国西部大开发的进程加快 D.通商口岸开放直接导致劳工输出激增 答案:C 解析:通过香港输出中国劳工并不能说明香港人口减少,故A项错误;中国劳工输出增加不能说明解决了加州劳动力问题,故B项错误;同时期美国西部开发需要从殖民地半殖民地输入劳动力,故C项正确;通商口岸开放“直接导致”表述错误,故D项错误。 3.[2019·呼和浩特调研]1842年签订的中英《南京条约》中,有如下规定:废除清政府原有的公行自主贸易制度,准许英商与华商自由贸易;英商进出口货物缴纳的税款,中国须与英国商定。据此可以推知( ) A.中英之间达成了平等贸易的规则 B.关税成为清政府的主要财政收入 C.中国成为世界廉价的原料输出地 D.中国土特产品开始进入世界市场 答案:C 解析:根据题目中“英商进出口货物缴纳的税款,中国须与英国商定”得出侵犯了中国的关税自主权,故A项错误;结合所学知识,关税并未成为清政府的主要财政收入,故B项错误;根据题目中“废除清政府原有的公行自主贸易制度,准许英商与华商自由贸易”得出中国成为世界廉价的原料输出地,故C项正确;结合所学知识,中国农产品是被动卷入资本主义世界市场,且“开始”与事实不符,故D项错误。 4.[2019·邯郸模拟]光绪六年,中德《续修条约》规定:“德国允,中国如有与他国之益,彼此立有如何施行专章,德国既欲援他国之益,使其人民同沾,亦允于所议专章一体遵守。”这表明清政府( ) A.外交的屈辱地位明显改变 B.以条约建成完善的涉外经济制度 C.奉行互利互惠的外交政策 D.对最惠国待遇作了有条件的限定 答案:D 解析:根据材料“光绪六年”结合所学知识可知外交的屈辱地位并没有明显改变,故A项错误;根据所学知识可知“以条约建成完善的涉外经济制度”错在“完善”,故B项错误;奉行互利互惠的外交政策与题意不符,故C项错误;根据材料“德国既欲援他国之益,使其人民同沾,亦允于所议专章一体遵守”得出清政府对最惠国待遇作了有条件的限定,故D项正确。 5.清同治七年(1868年),清政府与英、美驻上海领事议订《洋泾浜设官会审章程》,在租界设会审公廨(也称会审公堂),会审公廨设正会审官1人,总管公廨事务,副会审官6人,办理刑民案件,另设秘书处、华洋刑事科、华务民事科、洋务科、管卷室。陪审官则由外国领事担任。这反映出列强在华享有( ) A.最惠国待遇 B.司法豁免权 C.领事裁判权 D.关税自主权 答案:C 解析:最惠国待遇指一国在通商、航海、捐税或公民法律地位等方面给予另一国的待遇不低于现在或将来给予任何第三国(即最惠国)的优惠待遇,故A项错误;司法豁免权指一国派出的外交代表或有特殊身份的外交人员和组织,免受驻在国司法管辖的一种制度,故B项错误;根据材料“陪审官则由外国领事担任” ,即领事裁判权,这一行为严重损害了中国的司法主权,故C项正确;材料主旨是外国攫取的领事裁判权问题,与关税自主权无关,故D项错误。 6.[2019·福建泉州质检]《广州租界史大事记》载:1859年,广州沙面租界是英、法两国人花钱从珠江河水中填土而新造的,共花费32.5万墨西哥元,其中,英方出资4/5,法方出资1/5。这些填造的土地,须按亩向清政府交纳地租,每年每亩1500钱。据此推知,该租界( ) A.并未侵犯清朝领土主权 B.由中国主动出租给英国 C.成为列强最早侵华据点 D.土地所有权仍属清政府 答案:D 解析:租界是破坏一个国家主权的,故A项错误;材料体现不了中国主动,故B项错误;最早的租界在上海,故C项错误;“须按亩向清政府交纳地租”表明土地所有权属于清政府,故D项正确。 7.[2019·昆明一中月考]鸦片战争后的十几年间,以“夷”称外国人,依然成为常态。直到第二次鸦片战争《天津条约》规定,“嗣后各式公文,无论京外,内叙英国官民,自不得提书夷字”,“夷”字的使用自此受到了限制。这反映了清政府( ) A.认可了平等外交的思想 B.传统观念的重大变化 C.放弃了“天朝上国”观念 D.开始向西方学习法律 答案:B 解析:“以‘夷’称外国人,依然成为常态。直到第二次鸦片战争《天津条约》规定,‘嗣后各式公文,无论京外,内叙英国官民,自不得提书夷字’,‘夷’字的使用自此受到了限制”反映了对外国势力的重新认识,故B项正确。 8.1840年12月,中英谈判在广州进行。琦善照会:烟土系中国查禁品,故不能以“烟价”名目向英方赔款。考虑到中英通商两百余年,拟“酌酬洋银五百万元”。不过,该银并非由中国皇帝“准给”。只是由琦善“筹办”。琦善此举目的在于( ) A.抵制英商的赔款勒索 B.表明清朝软弱的立场 C.维护满清王朝的体统 D.尽快实现两国的通商 答案:C 解析:据材料“酌酬洋银五百万元”可以得出抵制英商的赔款勒索不合题意,故A项错误;据材料“烟土系中国查禁品,故不能以‘烟价’名目向英方赔款”可以得出表明清朝软弱的立场不合题意,故B项错误;据材料“考虑到中英通商两百余年,拟‘酌酬洋银五百万元’。不过,该银并非由中国皇帝‘准给’。只是由琦善‘筹办’”得出维护满清王朝的体统,故C项正确;材料说的是赔款问题,故D项错误。 9.[2019·重庆名校盟考]在道光时代人们的眼中,领事裁判权不过是让夷人管夷人,协定关税可以省除争执,只一味觉得五口通商妨碍自身利益。这表明当时人们( ) A.彻底屈服于列强的坚船利炮 B.国家主权意识处于缺失状态 C.夜郎自大脱离世界发展大势 D.认为经济主权高于政治主权 答案:B 解析:“在道光时代人们的眼中,领事裁判权不过是让夷人管夷人”不能体现对坚船利炮的屈服,故A项错误;“领事裁判权不过是让夷人管夷人,协定关税可以省除争执”可得出对于这些侵犯主权的问题比较淡然,故B项正确;“一味觉得五口通商妨碍自身利益”无法得出“夜郎自大”的结论,故C项错误;“领事裁判权不过是让夷人管夷人,协定关税可以省除争执,只一味觉得五口通商妨碍自身利益”没有涉及经济或政治主权问题,故D项错误。 10.《清实录》中关于“国体”有不同的记载。1840年以前,“国体”的涵义多为“国家体制”;而1840年以后,其涵义多为“国家体面”。对此理解正确的是( ) A.“国体”内涵的变化反映了时代的变迁 B.历史学家对“国体”的解读前后矛盾 C.“国体”的内涵因政权更替而发生变化 D.《清实录》中“国体”内涵与国际接轨 答案:A 解析:据材料“1840年以前,‘国体’的涵义多为‘国家体制’;而1840年以后,其涵义多为‘国家体面’”可知,由于鸦片战争中外敌入侵,“国体”的内涵由“国家体制”转变为“国家体面”,故A项正确。 11.[2019·江苏苏锡常镇四市模拟]阅读下列《1838~1852年英国制造品输华值》统计图表。对图表信息解读正确的是( ) A.鸦片战争后英国对华商品输出持续增长 B.五口通商便利了列强对中国的商品输出 C.中国的民族资本抵制了英国的商品倾销 D.英国对中国表现为较大规模的贸易顺差 答案:B 解析:鸦片战争后英国对华商品输出持续增长与上图的内容不符,故A项错误;1842年以后,英国对华商品输出量显著增加,故B项正确;中国的民族资本主义产生于19世纪六七十年代,故C项错误;英国对中国表现为较大规模的贸易顺差图表中没有体现,故D项错误。 12.[2019·乐山市调研]第二次鸦片战争后,部分官员认为中外冲突的根源在于外国人的嗜利。因此,可以全免关税,让列强放弃公使驻京、赔偿军费、长江通商等条款。这表明,当时清政府部分官员( ) A.华夷观念正在转变 B.缺乏近代国家主权意识 C.已具有国际法意识 D.主张自由贸易以求自强 答案:B 解析:题干材料反映的是清政府部分官员希望以全免关税为条件,让西方列强放弃公使常驻北京、赔偿军费、长江通商等条款,这说明他们没有认识到关税自主是国家主权,进而说明清朝部分官员的近代主权意识缺失,故B项正确。 13.[2019·衡水中学全国统一联合考试]薛福成在一份代李鸿章所拟的奏疏中说:以前“中国与英法两国立约,皆先兵戎而后玉帛,被其迫胁,兼受蒙蔽,所定条款,吃亏过巨,往往有出全球公法之外者”。以后事有“上侵国家利权,下夺商民生计”者,“皆可引万国公法直言斥之”。据此可知,洋务派( ) A.初步具备近代外交思想 B.认为国势弱导致民族危机 C.着力抗击列强外交胁迫 D.推行对外妥协的外交政策 答案:A 解析:根据材料“皆可引万国公法直言斥之”说明洋务派已经意识到利用外交手段维护权利,故A项正确;据材料“被其迫胁,兼受蒙蔽,所定条款,吃亏过巨,往往有出全球公法之外者”说明洋务派认为除了国势弱以外还有受蒙蔽的原因,故B项错误;据材料“皆可引万国公法直言斥之”可知洋务派主要是用国际公法对抗而不是抗击,故C项错误;据材料“皆可引万国公法直言斥之”说明洋务派主张抵制外国蒙蔽而不是妥协,故D项错误。 14.[2019·青岛质检]1861年,奕上书:“今捻叛燃势于北而太平于南,使我军耗资疲怠。蛮夷趁虚而入以图制我,……为势所迫交友(蛮夷)求和,实为攻防之策。”材料反映的主旨是( ) A.攘外必先安内 B.两只拳头出击 C.远交近攻 D.和平外交 答案:A 解析:根据材料“为势所迫交友(蛮夷)求和,实为攻防之策”可知,材料中所反映的外交策略是“攘外必先安内”,故A项正确。 15.[2019·陕西宝鸡模拟]马勇在《百年变局:乱世晚清与民国乱象》一书中说,根据《江宁条约》、《虎门条约》形成了所谓的“治外法权”,之所以如此,从中国方面看,怎样管理这些在中国的西洋人,中国政府似乎并没有想好,他们不是愿意让渡自己的司法权,而是不知道怎样运用这项权利。从中可以看出“治外法权”( ) A.严重破坏了中国的司法主权 B.真实表明了中国人以夷制夷心态 C.集中反映了中国政府的软弱 D.全面体现了中外势力勾结的事实 答案:B 解析:严重破坏了中国的司法主权结论正确,但不符合材料的主旨,故A项错误;据材料“从中国方面看,怎样管理这些在中国的西洋人,中国政府似乎并没有想好,他们不是愿意让渡自己的司法权,而是不知道怎样运用这项权利”说明当时的清政府仍有“华夷”心态,故B项正确;仅据“治外法权”说明中国政府的软弱不符合史实,故C项错误;中外势力开始勾结的事实出现于第二次鸦片战争之后,故D项错误。 16.[2018·全国卷Ⅱ,28]19世纪70年代,针对日本阻止琉球国向中国进贡,有地方督抚在上奏中强调:琉球向来是中国的藩属,日本“不应阻贡”;中国使臣应邀请西方各国驻日公使,“按照万国公法与评直曲”。这说明当时( ) A.日本借助西方列强侵害中国权益 B.传统朝贡体系已经解体 C.地方督抚干预朝廷外交事务决策 D.近代外交观念影响中国 答案:D 解析:D对:材料中“中国使臣应邀请西方各国驻日公使,‘按照万国公法与评直曲’”,说明当时中国受到了近代外交观念的影响。A错:材料中未涉及西方列强对日本的帮助。B错:从材料可知,琉球国仍向清政府纳贡,这说明传统朝贡体系仍然存在。C错:材料只是地方官员向皇帝提出建议,并非干预朝廷决策。 17.1875年,清政府制定了“海防”和“塞防”并重的国防战略。十年后,将海防建设作为重点,并最终形成了“三洋设防,北洋为重”的海防格局。这一变化是基于( ) A.第一次鸦片战争的深刻教训 B.海疆与京畿地区的安全考虑 C.近代军事工业的创建与发展 D.对列强瓜分中国狂潮的忧虑 答案:B 解析:结合所学知识,第一次鸦片战争后清政府并未认识到海防的重要性,材料时间是在第二次鸦片战争后,故A项错误;结合所学知识,第二次鸦片战争后英、法、俄入侵我国,对中国的边疆、沿海均造成威胁,故B项正确;近代军事工业的创建与发展,关键原因是“海疆与京畿地区的安全考虑”,故C项错误;列强掀起瓜分中国狂潮是在19世纪90年代末,与题目中的时间不符,故D项错误。 18.李鸿章在马关谈判时曾对日方说:“这次战争证明,欧洲海战陆战的方法不仅白人能用,黄人也能用;贵国非常之进步,最使我惊醒,我们中国长夜迷梦,会因为贵国打击而破灭,然后大步进入醒悟阶段。”这说明李鸿章( ) A.放弃了“天朝上国”的迷梦 B.开始认识到西方的优势 C.丧失了对日本的优越感 D.改变了学习西方的方向 答案:C 解析:根据题目中“欧洲海战陆战的方法不仅白人能用,黄人也能用”得出:李鸿章的思想转变在此,并非放弃了“天朝上国”的迷梦,故A项错误;在兴办洋务运动时李鸿章即认识到了西方的优势,并进行了向西方学习的洋务运动,故B项错误;根据“欧洲海战陆战的方法不仅白人能用,黄人也能用”得出,李鸿章丧失了对日本的优越感,故C项正确;结合所学知识,李鸿章所代表的洋务派主张学习西方先进的科学技术,并未改变方向,故D项错误。 19.威海卫战役时,日本联合舰队司令伊东祐亨致丁汝昌的劝降信中云:“至清国而有今日之败,固非君相一己之罪,盖其墨守常经不谙通便之所致也。夫取士必以考试,考试必由文艺,于是乎执政之大臣,当道之达宪,必由文艺以相升擢。文艺乃为显荣之阶梯,岂足济夫实效?”日本之辞或有幸灾乐祸之意,但其语也在客观上反映了( ) A.当时清朝军纪松弛 B.当时清朝吏治腐败 C.当时清朝教育落后 D.日本为发动战争蓄谋已久 答案:C 解析:“当时清朝军纪松弛”符合史实但不合题意,故A项错误;“当时清朝吏治腐败”符合史实但不合题意,故B项错误;根据题干信息可以得出日本联合舰队司令伊东祐亨的劝降信在客观上反映了当时清朝教育落后,故C项正确;“ 日本为发动战争蓄谋已久”符合史实但不合题意,故D项错误。 20.[2019·长沙模拟]吕思勉在《中国通史》中说:“近代军阀的跋扈,看似扰乱了中国好几十年,然这一班并无大略,至少是思想落伍,不失现代潮流的人,在今日的情势之下,复何能为?而在今日,国内即无问题之后,对外的难关,仍成为我们生死存亡的大问题。”吕思勉意在强调( ) A.思想落后是军阀混战根源 B.中国自存之理在于打退侵略 C.当时中国内部已实现合作 D.中国革命的前途在内不在外 答案:B 解析:根据“对外的难关,仍成为我们生死存亡的大问题”可知思想落后并不是吕思勉所强调的,故A项错误;根据“对外的难关,仍成为我们生死存亡的大问题”可知吕思勉认为外来侵略是关系国家存亡的关键,所以中国自存之理在于打退侵略,故B项正确;当时中国内部并未实现合作,故C项错误;根据材料可知吕思勉认为中国的前途关键在于外部,故D项错误。 21.[2018·全国卷Ⅰ,28]甲午战争时期,日本制定舆论宣传策略,把中国和日本分别“包装”成野蛮与文明的代表,并运用公关手段让许多欧美舆论倒向日方。一些西方媒体甚至宣称,清政府战败“将意味着数百万人从愚蒙、专制和独裁中得到解放”。对此,清政府却无所作为。这反映了( ) A.欧美舆论宣传左右了战争进程 B.日本力图变更中国的君主政体 C.清朝政府昏庸不谙熟近代外交 D.西方媒体鼓动中国的民主革命 答案:C 解析:C对:题干反映出日本政府懂得运用舆论和公关手段让许多欧美舆论倒向日方,而清政府对此却无所作为,说明当时清政府不熟悉近代外交事务。A错:舆论可以影响战争,但是无法左右战争进程。B错:日本想利用舆论影响为自己争取道义支持,而非变更中国的君主政体。D错:材料主要反映的是中日对待舆论影响的策略或态度,没有反映西方媒体对中国民主革命的影响。 22.津京陷落后,西方列强虽没有把慈禧太后列为“首祸”,却以另一种方式“惩办”了她,把她赶出了深宫,使她在仓皇“西狩”途中亲尝了颠沛流离之苦的滋味,几乎丧尽了皇太后昔日的威严。给慈禧太后造成此影响的事件是( ) A.太平天国运动的北伐 B.英法联军进入北京 C.义和团在北京的发展 D.八国联军侵华战争 答案:D 解析:“把她赶出了深宫,使她在仓皇‘西狩’途中亲尝了颠沛流离之苦的滋味,几乎丧尽了皇太后昔日的威严”可知外国侵略者占领了北京,并把慈禧太后赶出了北京,太平天国运动没有攻下北京,故A项错误;第二次鸦片战争时皇帝主政不是太后,故B项错误;义和团进入北京打击的是外国势力,而不是慈禧太后,故C项错误;八国联军占领了北京,将慈禧太后赶出了北京城,故D项正确。 23.1905年后,中国报刊杂志中“国民外交”一词增多。如“国民为外交之主体”,“扫除其所谓专制的朝廷外交之误想,一变而为立宪的国民之外交”等。“国民外交”的流行表明了当时的中国( ) A.政府外交逐渐转向被动 B.近代国家观念深入发展 C.形成反帝反封建的潮流 D.传统外交观念开始动摇 答案:B 解析:“1905年后,中国报刊杂志中‘国民外交’一词增多”不涉及政府外交的主动或者被动,故A项错误;“‘国民为外交之主体’‘扫除其所谓专制的朝廷外交之误想,一变而为立宪的国民之外交’等。‘国民外交’的流行”等词是近代国民意识的表现,故B项正确;“中国报刊杂志中‘国民外交’一词增多”不能体现反帝反封建的内容,故C项错误;材料只是提到“国民外交”一词,强调外交的主体,没有涉及外交观念的变化,故D项错误。 24. 如图是何剑士在1911年创作的政治讽刺漫画《小磨香油》。作品把腐朽的清朝廷比作“石磨”,将人民比作“芝麻”。同时,一个清朝官员在把芝麻往石磨里倒,另外两个清朝官员正用力地推动石磨,而榨出的香油却漏进了写有“外国”字样的木斗里!下列选项,对此漫画解读最正确的是( ) A.担负起了宣传民国政府的责任 B.揭露了清政府是“洋人的朝廷” C.暗示清政府对内拼命压榨人民 D.展示帝国主义无法满足的贪欲 答案:B 解析: 漫画与民国政府无关,故A项错误;材料显示出了清政府是“洋人的朝廷”,帮助洋人压榨中国人,故B项正确;材料不是在暗示,而是明确说明了清政府压榨人民,故C项错误;材料无法看出帝国主义无法满足的欲望,故D项错误。 课时测评⑥ 综合提能力 课时练 赢高分 一、选择题(每小题4分,共48分) 1.[2019·山西五校联考]鸦片战争前夕,林则徐在奏折中说:“若一百分之中仅有一分之人吸食鸦片,则一年之漏卮即不止于万万两,此可核数而见者。况目下吸食之人,又何止百分中之一分乎?”其意在说明( ) A.中英战争主要由鸦片引发 B.鸦片走私导致了财富外流 C.国人吸食鸦片者占大多数 D.鸦片战争实质是贸易竞争 答案:B 解析:本题考查鸦片战争的背景。根据林则徐在奏折中的内容可以判断,这是虎门销烟之前林则徐向道光皇帝陈述国人吸食鸦片的危害,当时鸦片战争尚未爆发,故A、D两项错误;根据材料“一年之漏卮即不止于万万两”可知鸦片走私导致财富大量外流,故B项正确;从材料中无法看出吸食鸦片的国人占多少,故C项错误。 2.鸦片战争前,在广州有许多依靠对外贸易为生的劳动者,战后,这些人中的大部分生计维艰,不得不加入流浪者的行列。出现这一变化的主要原因是,广州( ) A.遭到战争破坏严重 B.对外贸易受到限制 C.受新通商口岸冲击 D.抵制洋货运动兴起 答案:C 解析:英国发动鸦片战争破坏了广州的对外贸易,但不是导致广州对外贸易变化的主要原因,故A项错误;鸦片战争后,《南京条约》的签订,中国被迫开放广、厦、福、宁、上五口通商,故B项错误;《南京条约》签订后,广、厦、福、宁、上同时作为通商口岸被开放,因此广州对外贸易受到新通商口岸冲击,故C项正确;D项是原因之一,但不是主要原因,故D项错误。 3.治外法权在道光时代的人的目光中,不过是让夷人管夷人,他们想那是最方便、最省事的办法。负责交涉条约的人洋洋得意,以为他们的外交成功。这反映了当时( ) A.维护了国家主权和国家利益 B.国人不懂国际公法和国际形势 C.改变了“天朝上国”的传统观念 D.寻找到了解决华夷矛盾的方法 答案:B 解析:治外法权损害了中国的司法主权,故A项错误;材料中司法主权的丧失被国人认为是外交的成功,说明国人不懂国际公法和国际形势,故B项正确;材料中国人懒得与外国人打交道体现了“天朝上国”的观念,故C项错误;治外法权不能解决华夷矛盾,故D项错误。 4.[2019·四川成都检测]据史料记载,鸦片战争前的广州民夷冲突中,由夷人肇事的冲突占81.8%,每个冲突都有明晰的事故原因,也并未因此而发展为群体性的抗夷事件。鸦片战争后近10年间,华人无故袭击夷人的事件占87.5%,事件升级为群体事件的比例达50%。这一变化反映出( ) A.中国民众的传统心态受到冲击 B.中外反动势力开始公开勾结 C.中国民众的近代民族观念形成 D.清政府借民夷冲突维护统治 答案:A 解析:由材料可知鸦片战争前的民夷冲突主要是夷人肇事所引起,而鸦片战争后则以华人无故袭击夷人为主,且事件升级为群体事件,说明鸦片战争后随着民族矛盾加深,中国民众不能再像鸦片战争前维持传统有礼有节的对夷态度,故A项正确。 5.[2019·山东德州模拟]第二次鸦片战争期间广州城陷后,两江总督何桂清恐战火北延,主动派下属去与英、法等国领事联络,宣布:“粤事应归粤办。上海华夷并无嫌隙,应当照常贸易。”咸丰帝在给何桂清的上谕中也认为“上海华夷既无嫌隙,自应照旧通商”。这说明当时( ) A.中央集权削弱 B.地方官员主动适应国际外交 C.地方自主性增强 D.满清政府缺乏现代国家观念 答案:D 解析:根据材料“咸丰帝在给何桂清的上谕中也认为……”,地方上书中央,不能反映中央集权的削弱,故A项错误;根据材料“广州城陷后……上海华夷并无嫌隙,应当照常贸易”,不符合近代民族国家的外交理念,故B项错误;根据材料“咸丰帝在给何桂清的上谕中……”,地方依旧要上报、服从中央,故C项错误;根据材料“广州城陷后……上海华夷既无嫌隙,自应照旧通商” ,清政府从官员到皇帝都缺乏近代民族国家的理念,故D项正确。 6.[2019·湛江市高三年级普通高考测试]学者认为,义和团运动中清廷从传统的异端方面寻求支持,而不是依靠士人,多少说明政府已接受中学正统不足以救亡的观念;反过来,对士人而言,启用“子不语”的怪力乱神,或意味着朝廷行为已类似当年的洪秀全、杨秀清。对此理解正确的是( ) A.农民运动否定了传统文化 B.清政府不再固守体制统治 C.知识分子逐渐疏离清政府 D.民主革命已具备思想基础 答案:C 解析:“义和团运动中清廷从传统的异端方面寻求支持”可看出并没有完全否定传统文化,故A项错误;“多少说明政府已接受中学正统不足以救亡的观念”只能说明清政府思想的松动,并没有体现体制的转变,故B项错误;“义和团运动中清廷从传统的异端方面寻求支持,而不是依靠士人,多少说明政府已接受中学正统不足以救亡的观念;反过来,对士人而言,启用‘子不语’的怪力乱神,或意味着朝廷行为已类似当年的洪秀全、杨秀清”既可以看到清政府对士人的放弃,也可以看到士人对政府的冷淡,故C项正确;“义和团运动中清廷从传统的异端方面寻求支持,而不是依靠士人,多少说明政府已接受中学正统不足以救亡的观念;反过来,对士人而言,启用‘子不语’的怪力乱神,或意味着朝廷行为已类似当年的洪秀全、杨秀清”,整个材料中没有体现民主革命的思想或内容,故D项错误。 7.1860年《北京条约》取消了之前对传教活动只限于五口的限制,对此美国教会传教史专家拉托勒特指出,1858年和1860年的条约使传教士和中国基督教徒的地位起到了一个革命性的变化。这表明( ) A.传教士和基督徒的合法权益得到维护 B.基督教成为列强侵华的重要工具 C.基督教在华传播得到了政策性的保障 D.中国逐步接受宗教信仰自由原则 答案:C 解析:在中国内地传教并非基督徒的合法权益,故A项错误;材料反映了在不平等条约下基督教地位的变化,未体现基督教成为列强侵华的工具,故B项错误;《天津条约》规定允许外国人到中国内地游历、经商和传教,《北京条约》承认《天津条约》有效,使得基督教在华传播得到了政策性的保障,故C项正确;中国被迫允许基督教在华传播,并非信仰自由,故D项错误。 8.[2019·天津河北区模拟]《天津条约》规定:“大清皇上特简(选择)内阁大学士尚书中一员,主持与大英钦差大臣文移、会晤各等事务,商办仪式皆照平仪相待;嗣后各式公文,无论京外,内叙大英国官民,自不得提书‘夷’字。”材料表明清政府( ) A.闭关锁国局面被打破 B.完全放弃了华夷等级观念 C.外务部位居六部之上 D.改变传统的对外交往体制 答案:D 解析:《南京条约》中五口通商标志着闭关锁国局面被打破,故A项错误;材料“大清”等信息反映出清政府没有完全放弃华夷等级观念,故B项错误;《辛丑条约》规定外务部位居六部之上,故C项错误;材料“自不得提书‘夷’字”,反映出清政府改变了以夷夏传统观念处理对外交往的体制,故D项正确。 9.下面是甲午中日战争期间中日双方参战士兵体格调查表,据此可推知( ) 年龄(岁) 身高(cm) 体重(kg) 胸围(cm) 日兵 21.4 165.1 60.88 84.95 清兵 29.8 166.65 54.75 89.5 呼吸伸缩差(cm) 肺气容量(mL) 握力(kg) 日兵 10.36 3 631 41 清兵 10.24 3 129 31 A.清军战斗素养落后日军 B.军人体质决定战争结局 C.清朝不够重视军队建设 D.清军战斗精神不及日军 答案:C 解析:材料不能反映战斗素养情况,A项错误;军人体质对战争结局有一定影响,但不起决定作用,B项说法绝对;由表格信息可知,清兵体质明显弱于日兵,这说明清朝不够重视军队建设,故C项正确;D项说法不符合史实。 10.[2019·吉林模拟]甲午中日战争时期郭嵩焘说:“中国官民之势,悬隔太甚,民气常郁结不能上达。”这体现了这场战争失败的原因是( ) A.中国下层民众的冷漠 B.清朝上层不能团结一致 C.中国政治制度的落后 D.君主立宪脱离中国国情 答案:C 解析:本题考查甲午战争清政府失败的原因。“民气常郁结不能上达” 反映的是民意不能上传到统治者耳中,不是反映中国下层民众的冷漠,故A项错误;材料没有反映“清朝上层不能团结一致”,故B项错误;“中国官民之势,悬隔太甚,民气常郁结不能上达”反映的是政治制度的落后,上层与基层之间存在制度上的鸿沟,故C项正确;甲午中日战争时期清政府实行的是君主专制,不是君主立宪制,故D项错误。 11.[2019·嘉兴模拟]1895年4月,《泰晤士报》说:辽东半岛的割让没有损害到英国的利益,“而按照协定的其他部分,英国的利益可能有所增进”。该报做出上述判断的主要依据应是,英国( ) A.在华享有某些特殊的权益 B.势力范围主要在长江流域 C.在华利益得到了条约保证 D.干涉还辽得到清廷的回报 答案:A 解析:根据材料“1895年”并结合所学知识可知,根据“片面最惠国待遇”英国的利益增加,如投资设厂合法化,故A项正确;B项对材料解读片面;《马关条约》中无针对英国在华利益的内容,C项错误;英国并未参与干涉还辽,D项错误。 12.[2019·河南郑州模拟]清朝立国之初,中央设有礼部和理藩院,负责接待藩邦、属国或外国的贡使,处理一切“夷务”。1861年设立总理各国事务衙门,专管各种“洋务”。1901年总理衙门改为外务部,位居六部之上。这反映了( ) A.中国的国际地位得到提高 B.天朝上国观念逐步瓦解 C.近代外交的理念渐趋成熟 D.学习西方逐渐成为共识 答案:B 解析:根据材料“清朝立国之初,中央设有礼部和理藩院”负责传统的礼藩外交到“1861年设立总理各国事务衙门,专管各种‘洋务’。1901年总理衙门改为外务部,位居六部之上”的变化得出传统的贵华夏而贱夷狄的礼藩外交体系逐步瓦解,近代化的外交观念逐渐发展,从外交层面体现了天朝上国观念逐步瓦解,故B项正确。 二、非选择题(第13题25分,第14题12分,共37分) 13.阅读材料,完成下列要求。 材料一 中英《天津条约》规定“长江一带各口,英商船只俱可通商”,但无具体细则。奕奏请制定《长江通商章程》,将条约的这一内容转化为中国法律,予以颁行。咸丰帝降谕:“所有一切章程,必须按照条约,与之妥为商定。”随后在奕所定《长江通商章程》的基础上,清政府颁布了《长江各口通商暂订章程》,并一再修改。此类章程虽属中国法律,却不能自主颁行,须与各国商议,取得同意。 ——摘编自郭卫东《不平等条约与近代中国》 材料二 乾隆时期正式颁布的《大清律例》是清朝的基本法律。其中有“略人略卖人”条目,对拐卖人口订有详细条例。由于中国法律不能有效地约束外国人,所以在中外条约订立过程中,中方代表努力将《大清律例》的这一内容写入中外条约之中。《北京条约》允许外国人在华招工,同时为“保全”华工,限以“华民情甘出口”的条件。随后中西《和好贸易条约》规定:“不得收留中国逃人及另有拐卖不法情事。”如有此类情弊,一经中国地方官知会领事官,“即行查出送还中国究办,不得拘留。” ——摘编自李育民《近代中国的条约制度》 请回答: (1)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中外条约与中国法律之间的关系,并分析其原因。(15分) (2)根据材料一、二并结合所学知识,简析近代中外条约对中国法律的影响。(10分) 答案:(1)关系:相互转化。(3分) 原因:中外条约转化为中国法律:列强的利益要求;条约内容不够具体;清政府逐渐沦为洋人统治中国的工具。中国法律转化为中外条约内容:清政府司法主权的丧失;清政府维护国家经济秩序和治安的需要;清政府对国际社会的主动融入。(12分) (2)影响:推动了中国法律对中外关系的关注;改变了政府对法律的认识;客观上刺激了晚清法律的革新和进步;破坏了中国的司法自主权,造成了中国法律的半殖民地化色彩;限制和阻碍了中国独立自主地走向法律近代化。(10分) 解析:第(1)问,第一小问“关系”,根据材料综合分析可知近代中外条约与中国法律之间是相互转化的关系。第二小问“原因”,结合所学知识可知中外条约转化为中国法律的原因有:列强的利益要求;条约内容不够具体;清政府逐渐沦为洋人统治中国的工具。中国法律转化为中外条约的原因有:清政府司法主权的丧失;清政府维护国家经济秩序和治安的需要;清政府对国际社会的主动融入。第(2)问,“影响”要分积极与消极两方面来答,积极性有:推动了中国法律对中外关系的关注;改变了政府对法律的认识;客观上刺激了晚清法律的革新和进步。消极性有:破坏了中国的司法自主权,造成了中国法律的半殖民地化色彩;限制和阻碍了中国独立自主地走向法律近代化。 14.阅读材料,回答问题。 材料 下表所列为两位历史学家对清朝与列强签订条约的看法。 徐中约 费正清 英法联军之役后西方国家通过建立条约口岸和扩展商务,争夺贸易利益和经济特权,俄国人则既强调贸易收益也强调取得领土。从南、北而来的这两股推进势力,构成了一种钳形活动,掐住满清王朝。在随后的一个世纪里,西方和俄国是影响中国的两个主要根源。 ——摘自《中国近代史》 到了19世纪60年代初期,外国商人与外国势力因各种有利条件使中国的贸易与世界市场的关系更密切,也随世界市场的荣枯兴衰而起伏。外国人因为有治外法权的保护,得以跻身这个帝国的统治阶层。若说这样的结果是把中国当殖民地来剥削,不如说外国人有幸参加了中国企图西化的过程。 ——摘自《剑桥晚清史》 据材料,评价关于近代中国条约体系的观点。(说明:任选材料中的一种观点进行评价。要求:观点明确,史论结合。)(12分) 答案:观点:徐中约是民族主义角度(或侵略与反侵略角度或民族危机角度)。(3分)费正清是全球化角度(或近代化角度或文明融合角度)。(3分) 同意徐中约的观点。第二次鸦片战争后,俄国和西方国家通过攫取在华特权和割占中国领土,中国半殖民地半封建化程度进一步加深,民族危机日益严重。(9分) 同意费正清的观点。第二次鸦片战争后,自然经济进一步解体,中国被卷入资本主义世界市场;西方国家在入侵中国的同时,客观上也传播了工业文明,加速了中国近代化的历程。(9分) 解析:依据材料中徐中约和费正清对近代清政府与列强签订的不平等条约的两种不同的具体看法,概括归纳出具体观点,即前者认为列强通过条约限制中国社会的发展,后者则认为条约加强了中国经济与世界市场的联系、加速中国社会近代化等。据此概括指出二人角度的不同,即徐中约是民族主义角度,费正清是全球化的角度;对上述任一角度及观点分析阐释,结合所学相关知识从条约涉及的内容及影响分析说明。查看更多