- 2021-08-25 发布 |

- 37.5 KB |

- 18页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

甘肃省天水市第一中学2019-2020学年高二上学期第一学段考历史(文)试题

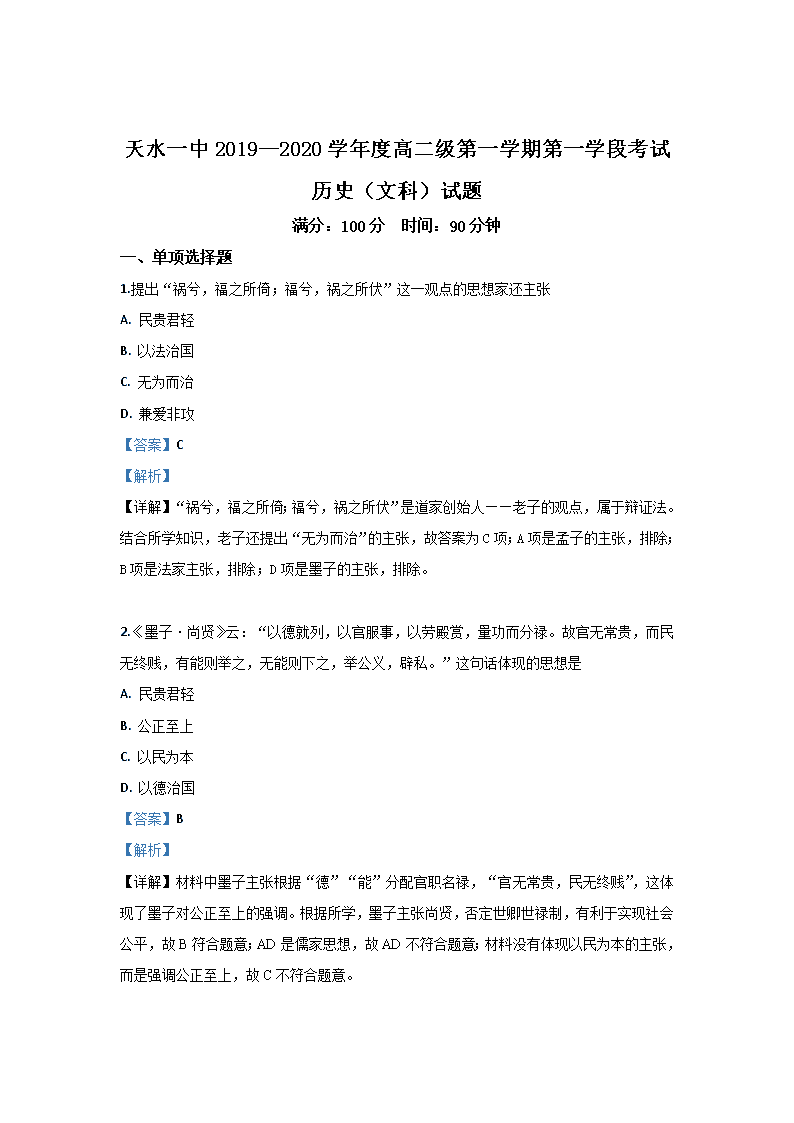

天水一中2019—2020学年度高二级第一学期第一学段考试 历史(文科)试题 满分:100分 时间:90分钟 一、单项选择题 1.提出“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”这一观点的思想家还主张 A. 民贵君轻 B. 以法治国 C. 无为而治 D. 兼爱非攻 【答案】C 【解析】 【详解】“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”是道家创始人——老子的观点,属于辩证法。结合所学知识,老子还提出“无为而治”的主张,故答案为C项;A项是孟子的主张,排除;B项是法家主张,排除;D项是墨子的主张,排除。 2.《墨子·尚贤》云:“以德就列,以官服事,以劳殿赏,量功而分禄。故官无常贵,而民无终贱,有能则举之,无能则下之,举公义,辟私。”这句话体现的思想是 A. 民贵君轻 B. 公正至上 C. 以民为本 D. 以德治国 【答案】B 【解析】 【详解】材料中墨子主张根据“德”“能”分配官职名禄,“官无常贵,民无终贱”,这体现了墨子对公正至上的强调。根据所学,墨子主张尚贤,否定世卿世禄制,有利于实现社会公平,故B符合题意;AD是儒家思想,故AD不符合题意;材料没有体现以民为本的主张,而是强调公正至上,故C不符合题意。 3.有学者将春秋战国时期的几种思想流派分别描述为:“全面归服自然的隐士派”、“专制君主的参谋集团”、“拥有无限同情心与向上心的文化人的学派”。据此分析,其中“专制君主的参谋集团”的思想主张是 A. “仁”和“仁政” B. “无为而治”,小国寡民 C. 以法治国 D. “父子君臣,天下之定理” 【答案】C 【解析】 【详解】儒家主张“仁”和“仁政”,这与题干中的“拥有无限同情心与向上心的文化人的学派”符合,排除A;道家主张“无为而治”,顺其自然,希望回到小国寡民的理想社会,这与题干中的“全面归服自然的隐士派”符合,排除B。法家主张加强君主权威,利用权术来驾驭大臣,这与题干中的”专制君主的参谋集团”符合,以法治国正是法家的观点,故选C;“父子君臣,天下之定理”是理学的观点,不符合题意,排除D。 4.“民为贵,社稷次之,君为轻。”“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。”“刑过不避大夫,赏善不遗匹夫。”以上先秦时期的主张分别是 A. 儒家、道家、法家 B. 儒家、墨家、道家 C. 法家、儒家、道家 D. 儒家、法家、墨家 【答案】A 【解析】 【详解】本题考查诸子百家思想。依据材料“民为贵,社稷次之,君为轻。”结合所学可知,这是儒家学派代表人物孟子“民贵君轻”观点;依据材料“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。”结合所学可知,这体现的是道家老子的辩证法思想;依据材料“刑过不避大夫,赏善不遗匹夫。”结合所学可知,这体现的是法家的思想。因此A选项正确。B、C、D选项不符合上述分析,错误。故正确答案为A选项。 5. 在《先秦诸子研究概要》中写道:“在(百家)争鸣中,儒与墨、儒与法、儒与道之间,固然是互相对立,但又互相摄取。……后来封建社会中的儒法合流,也是在这种百家争鸣的互相对立、互相吸取的过程中形成的。”下列哪种观点没有吸收他人观点 A. 罢黜百家,独尊儒术 B. 天下兴亡,匹夫有责 C. 有教无类 D. 星星之火,可以燎原 【答案】C 【解析】 【详解】“罢黜百家, 独尊儒术”是董仲舒在吸收儒家、法家等思想后所倡导的,A不符合题意;“天下兴亡,匹夫有责”是梁启超总结顾炎武的观点所提出的,B不符合题意;“有教无类”是孔子的教育思想观点,没有吸收他人观点,C符合题意;“星星之火, 可以燎原”是毛泽东在马克思主义的指导下,根据中国国情所提出的,D不符合题意。 6.2018年9月23日是第一届中国农民丰收节,“农民丰收节”的设立充分体现了以习近平同志为核心的党中央对“三农”工作的高度重视,对广大农民的深切关怀。墨子是战国时期小生产者的代表,他的下列思想中,最能体现对农业重视、利于农业生产的是 A. 兼爱 B. 非攻 C. 尚贤 D. 节葬 【答案】B 【解析】 【详解】结合所学知识可知,墨子深刻的认识到战争对社会经济特别是农业生产所带来的巨大破坏,进而给人民生活带来无穷的苦难,所以墨子提出“非攻”思想,对各种破坏和影响农业生产的行为进行抨击,力图说服统治阶层放弃一些他认为伤农、害农的做法,尽可能地保障农业生产正常进行,因此B选项正确。兼爱指的是同时爱不同的人或事物,没有差别等级;尚贤指的是任用贤能;节葬指的是墨家的薄葬主张,它们都与农业生产发展关系不大。故正确答案为B选项。 7. 历史学家萧公权认为:“由封建天下转为专制天下之过渡时期,政治思想之可能态度,不外三种: ①对将逝之旧制度表示留恋,而图有以维持或恢复之。 ②承认现状,或有意无意中迎合未来之新趋势而为之张目。 ③对于一切新旧制度均感厌恶,而偏重个人之自足与自适。”以上三种思想的代表人物分别是 A. 孔子韩非子墨子 B. 孔子韩非子老子 C. 老子孔子韩非子 D. 墨子孔子老子 【答案】B 【解析】 【详解】根据题干可知,①反映了孔子复兴周礼的愿望,②体现了要求变革现状,是法家韩非子的思想,③要求个人自由,顺应自然,反映了老子的思想,故B项符合题意,ACD均不符合题意,排除。 8.“一阵风吹过,有人觉得冷,有人觉得凉爽。难受与惬意全在人的感觉。”下列人物思想主张与该观点相似的是 A. 王阳明 B. 朱熹 C. 苏格拉底 D. 伏尔泰 【答案】A 【解析】 【详解】题干材料以人为中心,人是判断事物的标准,而这个标准则是人的感觉,属于主观唯心主义的思想,王阳明主张“心外无物,心外无理”的思想,与材料主旨相符,A正确;朱熹提倡理学,属于客观唯心主义的思想,B错误;苏格拉底强调知识的作用,C错误;伏尔泰主张批判君主专制,D错误。 【点睛】本题解答的关键是材料中“有人觉得凉爽。难受与惬意全在人的感觉”的理解,结合王阳明的思想特点不难得出答案。 9.朱熹在《小学》中指出:“小学者,学其事;大学者,学其小学所学之事之所以。小学是事,如事君、事父、事兄、处友等事,只是教他依此规矩做法。大学是发明此事之理。”由此可见,他主张 A. 因材施教 B. 有教无类 C. 存天理、灭人欲 D. 循序渐进求理 【答案】D 【解析】 【详解】材料“小学是事,如事君、事父、事兄、处友等事,只是教他依此规矩做去。大学是发明此事之理”可知,朱熹主张求理要循序渐进,故D正确;材料反映求理的方法,无法体现因材施教,排除A;材料反映求理的方法,无法体现教育需有教无类,排除B;材料反映求理要循序渐进,并非强调探寻天理与人欲的关系,C错误。 10.理学家们吸收、利用传统的文明成果和外来的哲学本体论方面的成果,使道德信条式的传统儒学理论体系变成了以哲学形而上学为基础的哲学理论体系。这说明理学 A. 体现了文化的包容性 B. 成功地化危机为转机 C. 总结了前代哲学成果 D. 增强了文化的开放性 【答案】A 【解析】 【详解】由材料可知,理学家吸收了外来的文明成果,并且融合到了中国的文化体系中,形成了以哲学形而上学为基础的哲学理论体系,体现了文化的包容性,故选A项。材料描述的是新儒学的形成,并没有论述理学的作用,故排除B、D两项;总结前代哲学成果的说法与材料主旨不符,故排除C项。 11.在古代,尽管帝王在“罪己诏”中罗列了诸多罪责,并反复强调“万方有罪,在予一人”,但他们永远不会引咎辞职或将皇位禅让给别人。帝王的“罪己诏”实质是 A. 天人感应思想的反映 B. 加强君主专制的策略 C. 体现民本的治国原则 D. 强化中央集权的需要 【答案】B 【解析】 【详解】根据题干结合所学可知,“罪己诏”的颁布实际上反映了天子受命于天,代表天意统治天下,若天子违背天意,不仁不义就会出现灾异进行谴责与警告,人君必须仿效天道进行统治,故“罪己诏”本质上属于加强皇权的思想策略,B项正确。A项为对材料的现象阐述,但未深入实质进行分析,排除。C项,题干未体现民本治国理念,排除。D项,题干现象与加强中央集权无关,排除。 12.南宋理宗赵昀推荐道书《太上感应篇》,使该书宣扬的宗法性伦理道德以宗教方式普及民间,同时也加速了儒道之间的融合。这说明南宋时期 A. 儒家思想已趋向宗教化 B. 道教思想成为主流思想 C. 道教成为主要教化工具 D. 儒学正统地位更趋稳固 【答案】D 【解析】 【详解】根据材料“宗法性伦理道德以宗教方式普及民间”反映了儒道思想的融合,发展了儒学,从而儒家思想地位的稳固,故D项正确;儒家思想趋向宗教化的表述不符合历史事实,排除A;从西汉武帝时期开始,儒家思想就占据主流思想地位,排除B;道教成为主要教化工具表述不是材料的主旨,排除C。 【点睛】“宗法性伦理道德以宗教方式普及民间”是关键信息。 13.李冰修建都江堰,“破竹为笼,圆径三尺,长千丈,以石实之,累而壅水”。“作三石人,立三水中,与江神要。水竭不至足,盛不没肩”,留下了“深淘滩,低作堰”“逢正抽心,遇角堆截弯”的治水箴言。这反映了 A. 封建政府推行重农抑商政策 B. 秦汉各地农田水利系统成熟 C. 春秋时期的李冰是水利工程专家 D. 古人“道法自然”的治水理念 【答案】D 【解析】 【详解】兴修水利工程与“重农”有关,但与“抑商”无关,排除A;B项中“秦汉各地”不准确,排除;李冰是战国时期的水利工程专家,排除C;材料反映的是都江堰修建尊重自然法则,合理利用地理条件,就地取材、因势利导、因地制宜的治水理念,故D正确。 14.《孟子梁惠王上》:“是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免於死亡。然后驱而之善,故民之从之也轻。”孟子让生产者有恒产,保护生产者的利益,让他们安居乐业,无饥无寒的主张旨在 A. 为实现仁政奠定物质基础 B. 反映人民的利益诉求 C. 扩大地主阶级的统治基础 D. 推动小农经济的发展 【答案】A 【解析】 【详解】材料的大意是:圣明的君主管制黎民的生产所得,一定使他们上能瞻仰父母,下能养活妻子儿女;年成好时能丰衣足食,年成不好也不至于饿死。君主实行仁政,人民就会追随他。这种思想体现了统治者即“君”对“民”的爱护,是“仁政”思想的反映。故答案为A项。BC项,材料反映的主旨是劝诫君主要实行仁政,而不是人民的利益诉求,也不是要巩固新兴地主阶级的统治,排除;D项,统治者实行仁政有利于经济的发展,但不是材料所要表达的主旨意思,排除。 15.拉斐尔的圣母像、达·芬奇的《最后的晚餐》等作品都具有反封建的色彩,但这些作品的题材都来自《圣经》,这说明 A. 新兴资产阶级不敢冲破教会的思想束缚 B. 古希腊、古罗马文化呈现复兴景象 C. 人文主义者不反对神学世界观 D. 新兴资产阶级的思想体系尚未成熟 【答案】D 【解析】 【详解】宗教题材的作品在文艺复兴中所表达的思想是人文主义,当时的艺术家们采取这种方式说明资产阶级思想体系尚未成熟,故答案为D项;新兴资产阶级敢于冲破教会的思想束缚,排除A项;文艺复兴不是古代希腊罗马文化的复兴,排除B项;人文主义主张以人为中心,反对以神为中心,排除C项。 16.李平晔教授在评价近代某事件时指出:“使基督教世俗化,或使西欧人民的世俗生活神圣化,把人们的精神和潜能从封建桎梏下解放出来……人们的心灵从追求天国的虚幻,转向现实的生活和劳作……”此“事件”是 A. 文艺复兴 B. 宗教改革 C. 启蒙运动 D. 工业革命 【答案】B 【解析】 【详解】根据所学,宗教改革中马丁·路德主张因信称义,人人都可阅读《圣经》,打击了天主教会的神权统治,与宗教改革有关,故B项正确;文艺复兴、启蒙运动、工业革命都没有涉及到宗教信仰的问题,故排除ACD三项。 17.19世纪的法国思想家托克维尔说“世界上没有哪一个国家比美国更多地运用18世纪哲学家在政治问题上的种种最大胆的学说。”托克维尔此处所说的“最大胆的学说”的提出者 A. 孟德斯鸠 B. 狄德罗 C. 洛克 D. 伏尔泰 【答案】A 【解析】 【分析】 美国是按照“三权分立”、“制约与平衡”的原则建构本国的政治框架的,此学说来自于法国启蒙思想家孟德斯鸠。故A正确。 【详解】 请在此输入详解! 18.18世纪法国很多学者认为:上帝作为世界的“始因”或“造物主”创造了宇宙和它存在的规则,但创立之后上帝就不再对这个世界的发展产生影响,而让世界按照它本身的规律存在和发展下去。这一主张 A. 有利于理性主义的广泛传播 B. 促进了宗教改革在整个欧洲的开展 C. 表达了封建王权独立于教权的意愿 D. 为孟德斯鸠的分权学说奠定基础 【答案】A 【解析】 【分析】 材料反映了启蒙运动时期对宗教特权的批判和自由的追求, 这有利于启蒙思想的广泛传播,A项正确;宗教改革发生于16世纪,故BC 两项错误;材料主旨与孟德斯鸠的分权学说无关,故D项错误。 【详解】 19.1778年,伏尔泰因病逝世,巴黎人民为他树立了纪念铜像。在他的墓碑上镌刻着这样一句话:“他教导我们走向自由。”对此碑文的理解正确的是 A. 他发展了洛克分权学说,明确提出三权分立学说 B. 他热情倡导“社会契约论”和“人权学说” C. 他是法国启蒙运动无可争辩领袖,影响深远 D. 他提出人非工具的主张和尊重他人的原则 【答案】C 【解析】 【详解】根据所学可知,伏尔泰是法国启蒙运动的领袖,故C项符合题意;三权分立学说属于孟德斯鸠的观点,故A项不符合题意;B项属于卢梭的观点,故B项不符合题意; 康德提出人就是人,而不是达到任何目的的工具;同时坚持人要自律,不能为了个人的自由而妨碍他人的自由,故D项不符合题意。 20.康德在哲学领域掀起了一场“哥白尼式的革命”,主要是因为 A. 他使哲学真正成为一门独立的学科 B. 他使哲学真正成为一门研究“人”的学问 C. 其自由平等思想推动了启蒙运动的发展 D. 其理性批判哲学,最终确立了人类的主体地位 【答案】D 【解析】 试题分析:使哲学成为一门独立的学科的是法国科学家、哲学家笛卡尔,所以A错误;使哲学真正成为一门研究“人”的学问的古希腊思想家苏格拉底,所以B错误;以“自由平等思想推动了启蒙运动的发展”不符合康德的思想特征,所以C错误;故选D,康德思想的突出特点即为理性。 考点:西方人文精神的发展·启蒙运动·康德的思想 21.在审判国王查理一世时,代表议会的审判长布拉德肖说“这就好像一条纽带,纽带的一头是君主对国民应尽的保护义务,另一头是国民对君主应尽的服从义务。先生,一旦这条纽带被切断,那么,只能说,别了,君主统治!”他所依据的理念是 A. 社会契约 B. 天赋人权 C. 君权民授 D. 主权在民 【答案】A 【解析】 材料强调的是君主与国民的关系是由一条纽带所联系的,这就是一种契约,所以答案选A,排除其他选项。 22.下列言论,按照其发表的先后顺序排列,应该是 ①“一阵风吹过,有人觉得冷,有人觉得凉爽。难受与惬意,全在于个人的感觉。” ②“我们人类是天生一律平等的,只有品德才是区分人类的标准。” ③“我不同意你说的每一个字,但是我愿意誓死捍卫你说话的权利。” ④“灵魂单凭信仰,无需‘事功’,就可由上帝的约许获得释罪。” A. ②①③④ B. ①②④③ C. ①②③④ D. ④①③② 【答案】B 【解析】 试题分析:本题主要考查学生对教材知识的记忆和理解的能力及材料的解读能力。①是智者运动的代表人物普罗泰格拉的言论,时间是公元前5世纪;②是文艺复兴时期的代表人物薄伽丘在《十日谈》中的言论,揭露教会的腐化与贪婪,从而歌颂现实生活,肯定人的价值与尊严,提倡生而平等,时间是14-17世纪;③是法国启蒙运动的代表人物伏尔泰的言论,时间是17-18世纪;④是宗教改革的代表人物马丁路德的言论,时间是16-17世纪。①②④③正确,故选B。 考点:古代希腊、罗马•西方人文精神的起源•普罗塔哥拉;西方人文精神的发展•文艺复兴和宗教改革•薄伽丘、马丁路德;西方人文精神的发展•启蒙运动•伏尔泰 23.有人说:“古代西方什么都禁,就是不禁人的本能。中国什么都不禁,独独禁本能。”假如你同意上述观点,你可以找到支持古代东西方社会这一做法的论据是 A. 人文主义,民贵君轻 B. 因信称义,天人感应 C. 人文主义,“存天理,灭人欲” D. 因信称义,“致良知” 【答案】C 【解析】 试题分析:本题主要考查学生的历史对比分析能力,材料中“西方不禁人的本能”体现了其人文主义的思想,而中国“独独禁人的本能”是指扼杀人的正当欲望,牺牲个人利益服从宗族和国家,“存天理,灭人欲”是最好的体现,故C项符合题意;A中“民贵君轻”体现了孟子的民本思想;B项中的“天人感应”不能体现出严禁人的本性;D项中的“因信称义”强调的是个人宗教信仰自由,与个人的本能关系不密切。所以答案选C。 考点:古代希腊、罗马·西方人文精神的起源·人文主义 24. 人文主义在西欧经历了萌发、复兴和发展的历程。下列各项中,符合文艺复兴时期人文主义特征的是 A. 人的感觉是判定一切的准绳 B. 挑战以教皇为首的宗教权威 C. 鼓吹人性解放和思想自由 D. 提出了资本主义社会的政治构想 【答案】C 【解析】 试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。A是古希腊智者运动的核心主张“认识万物的尺度”;B是宗教改革时期的主张;C是文艺复兴时期的,此时期人文主义肯定人性,注重人的价值,要求把人从宗教的束缚中解放出来;D是启蒙运动的主张。所以本题选C。 考点:人文主义的起源与发展·文艺复兴·文艺复兴时期的人文主义 25.孟德斯鸠在《论法的精神》中写道:“在一个有法律的社会里,自由仅仅是一个人能够做他应该做的事情……自由是做法律所许可的一切事情的权利;如果一个公民能够做法律所禁止的事情,他就不再有自由了。”在此,孟德斯鸠旨在说明 A. 自由与他人关系的社会性 B. 自由是人与生俱来的自然权利 C. 自由与法律的内在联系 D. 自由是民主的前提基础 【答案】C 【解析】 试题分析:材料“自由是做法律所许可的一切事情的权利”说明了自由不是绝对的自由,只是能够做法律允许做的事情,体现的是法律与自由的内在联系,因此C正确;材料没有涉及与他人关系,A项说法可以排除;材料强调了社会生活中人的自由是有限度的,与自由是人的自然权利无关,B项说法错误;材料未涉及自由对民主的影响,D说法错误。 考点:西方人文精神的发展•启蒙运动•内容 二、材料分析题 26.阅读下列材料,回答问题: 材料一 天道有阴阳,人间有德刑。天以阳气为主,以生养为德;人亦应以德政为主,以生成为意……古之王者……治天下,莫不以教化为大务。立太学以教于国,设庠序以化于邑。渐民以仁,摩民以谊(义),节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。 ——班固《汉书·董仲舒传》 材料二 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。 ——摘自《汉书·董仲舒传》 材料三 汉初是“黄老”“申韩”之学并行的……原来一个人治天下,无论怎样凭恃武力,总不能全不讲教化。而讲教化,只有儒家之学最长。而且汉武帝,是个喜欢铺张场面的人,而巡守封禅……典礼,也只有儒家知道。 ——吕思勉《中国通史》 (1)据材料一,董仲舒认为统治者施政的重点、手段和内容分别是什么? (2)据材料一并结合所学知识,指出董仲舒主要思想。结合所学知识回答董仲舒新儒学与先秦儒学相比有何特色? (3)据材料三并结合所学知识,指出董仲舒新儒学被统治者采用的理由。 【答案】(1)重点:施行德政。手段:推行教化。内容:仁义礼乐。 (2)主要思想:君权神授;春秋大一统;罢黜百家独尊儒术;施行仁政 特色:儒学神学化;吸收了法家、道家和阴阳五行等学说;更迎合现实政治的需要。 (3)理由:统治者好大喜功;儒家擅长教化和典礼;教化手段有利于维护统治;君权神授顺应统治需要。 【解析】 【详解】(1)重点:根据材料“人亦应以德政为主”可知施行德政。手段:根据材料“治天下,莫不以教化为大务”可知推行教化。内容:根据材料“渐民以仁,摩民以谊(义),节民以礼”可知仁义礼乐。 (2)主要思想:概括材料“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也”可知是春秋大一统;概括材料“ 道之大原出于天,天不变,道亦不变”可知是君权神授; 概括材料“以教化为大务” 可知是施行仁政;结合所学知识,汉武帝采取罢黜百家独尊儒术思想政策;特色:结合董仲舒的新儒学的主要思想来分析,君权神授体现了儒学神学化;罢黜百家独尊儒术符合汉武帝统治的需求,更迎合现实政治的需;概括材料“正法度之宜”,并结合所学知识可知,新儒学吸收了法家、道家和阴阳五行等学说。 (3)理由:根据材料“原来一个人治天下,无论怎样凭恃武力,总不能全不讲教化”可知教化手段有利于维护统治;根据材料“讲教化,只有儒家之学最长”“ 巡守封禅……典礼”可知儒家擅长教化和典礼;根据材料“汉武帝,是个喜欢铺张场面的人”可知汉武帝,是个喜欢铺张场面的人;结合所学知识可知,新儒学主张君权神授,这顺应统治需要。 27.思想解放贯穿人类社会进步的过程。阅读材料,回答问题。 材料一 人是一件多么了不起的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长! ——莎士比亚《哈姆雷特》 材料二 马丁路德认为,灵魄得救只需靠个人虔诙的信仰,根本不需要教会的繁琐仪式。信徒得救不靠行为,全凭信仰。 ——《路德选集》 材料三 人生下来就是自由的,人可以说是自由的动物。……如果有人不取这天所赐予的自由,那就是对天犯了大罪,对自己又是莫大的耻辱。 ——卢梭 (1)材料一反映的核心思想是什么?据材料二,指出马丁·路德的主张是什么? (2)据材料三,归纳卢梭的主要观点。 (3)以上材料分别反了西方人文精神发展过程中哪三次思想解放运动? 【答案】(1)思想:人文主义。 (2)主张:因信称义或信仰得救;观点:天赋自由或天赋人权。 (3)文艺复兴运动;宗教改革运动;启蒙运动。 【解析】 【详解】(1)根据“人是一件多么了不起的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!”,这是高度肯定人的价值、地位和作用,体现了人文主义思想。 (2)关于主张,根据“灵魂得救只需靠个人皮诚的信仰”“信徒得救不靠行为,全凭信仰得出”可归纳为因信称义或信仰得救。关于观点,根据“人生下来就是自由的”“如果有人不取这天所赐予的自由”,可得出天赋自由或天赋人权。 (3)材料反映了近代西方人文精神的三次演进,也是西方思想史上的三次思想解放运动。材料一是文艺复兴运动,以莎士比亚为代表;材料二是宗教改革运动,以马丁·路德为代表;材料三是启蒙运动,以卢梭为代表。 28.阅读材料,完成下列要求。 材料一 在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有苏格拉底……中国有孔子……他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。而且更重要的是,虽然中国、印度、中东和希腊之间有千山万水的阻隔,但它们在轴心时代的文化却有许多相通的地方 ——德国雅斯贝尔斯《历史的起源与目标》 材料二 李约瑟说过:“直到17世纪中叶,中国和欧洲科学理论大约处于同等水平。仅仅在那段时间后,欧洲思想才开始迅速向前发展。”李约瑟提出了这样的问题:中国在古代取得了辉煌的科技成就,为什么没有产生近代科学革命? ——王渝生《中国古代科技与传统文化》 (1)根据材料一和所学知识,指出苏格拉底和孔子在思想原则方面“相通的地方”。 (2)根据材料二和所学知识,回答李约瑟提出的问题。 (3)根据材料一、二并结合所学知识,分析孔子和苏格拉底的思想分别对东西方社会产生的影响。 【答案】(1)“相通的地方”:肯定人的价值和作用;强调道德修养;维护公共秩序;关注人和社会;强调教育。 (2)问题:从政治发展来看,古代古代长期处于君主专制统治下,缺少必要的政治氛围;从经济角度来看,中国古代科学的是为了农业发展服务,带有明显的农业经济属性;从思想上看,中国古代统治者采取愚化政策,不断加强思想控制,社会上普遍对创新缺乏进取精神;从对外交流上看,中国古代统治者采取海禁和闭关,加强思想控制,限制对外交往。 (3)影响:孔子的儒家思想后来发展为中国传统文化的主流,成为维护封建专制的工具,不利于人个性发展;苏格拉底推动了西方人文精神的发展,为文艺复兴、启蒙运动提供了理论借鉴,利于人个性的发展。 【解析】 【分析】 试题分析: (1)本题考查学生调动和运用所学知识的能力。根据所学知识,首先要知道他们的主张分别是:孔子:提出“仁”,要求仁者爱人;苏格拉底:人应该具备美德。然后归纳出苏格拉底和孔子在思想原则方面“相通的地方”是注重人的作用(或“体现了人文精神”);强调道德。 (2)本题主要考察的是运用所学知识解决问题的能力。本题实际上是要考察中国科技没有转化成近代科技的原因。根据材料并结合所学知识,我们可以从政治发展、经济角度、思想和对外交流等方面来分析阻碍的因素。 (3)本题考查学生调动和运用所学知识的能力。根据所学知识和材料可知,孔子和苏格拉底两人的思想对东西方社会分别产生的影响是:孔子的儒家思想后来成为中国传统文化的主流;苏格拉底的思想是西方人文精神的源头。 考点:中国传统文化主流思想的演变·百家争鸣·孔子和早期儒学;西方人文精神的起源与发展·蒙昧中的觉醒·苏格拉底;古代中国的科学技术与文学艺术·科技成就·科技成就没有转化成近代科技的原因 【名师点睛】与西方比较,明清时期的中国传统科技没有发展为近代科技原因; 【详解】 查看更多