- 2021-08-25 发布 |

- 37.5 KB |

- 9页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

河南省周口市陈州高级中学2019-2020学年高二下学期第一次周考历史试题

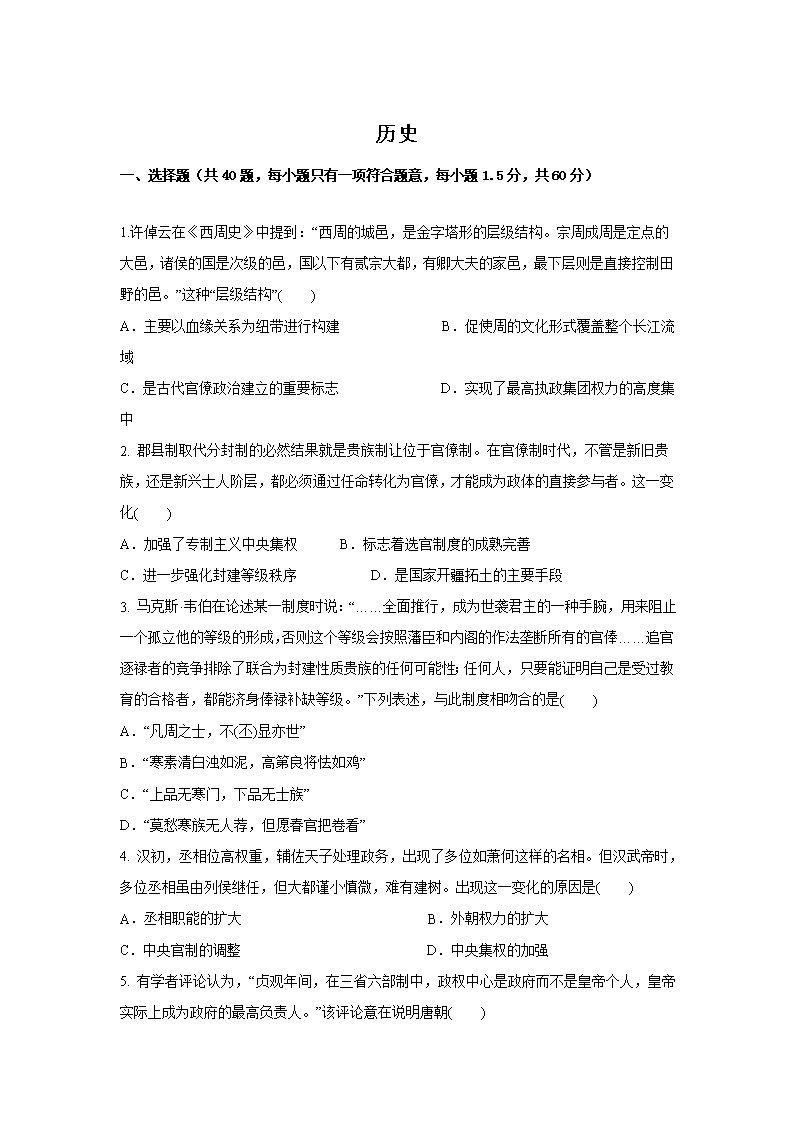

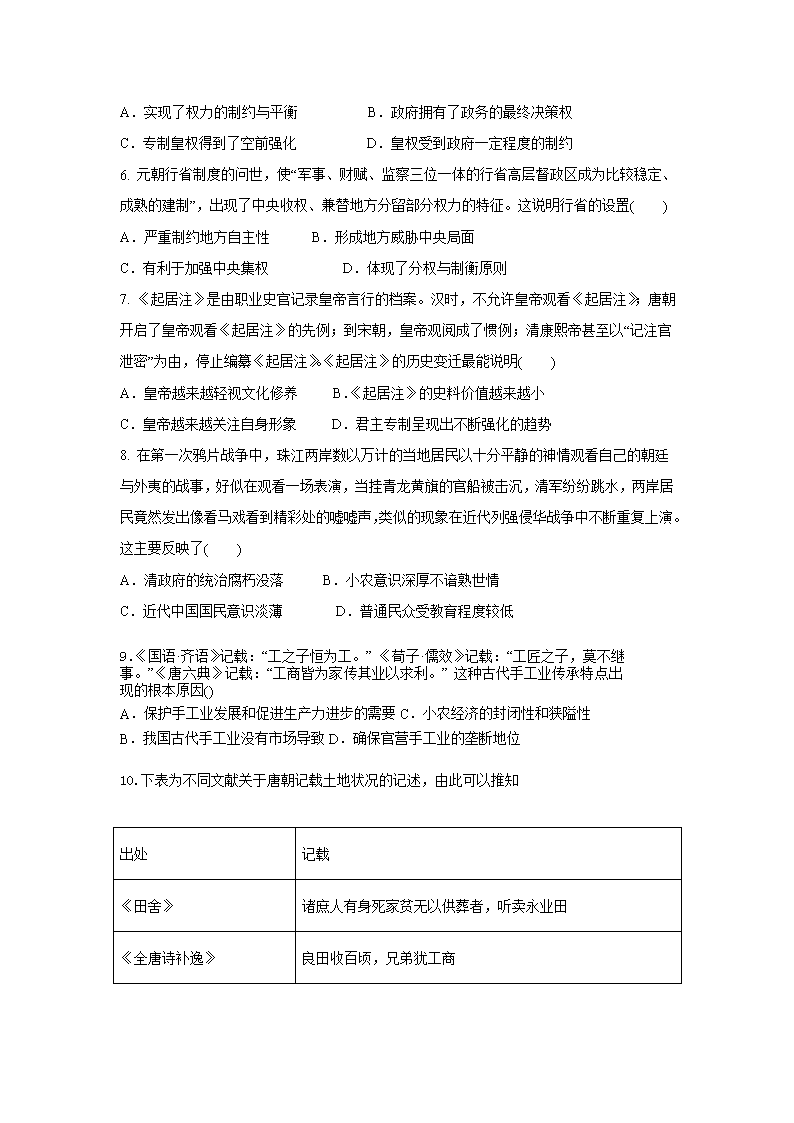

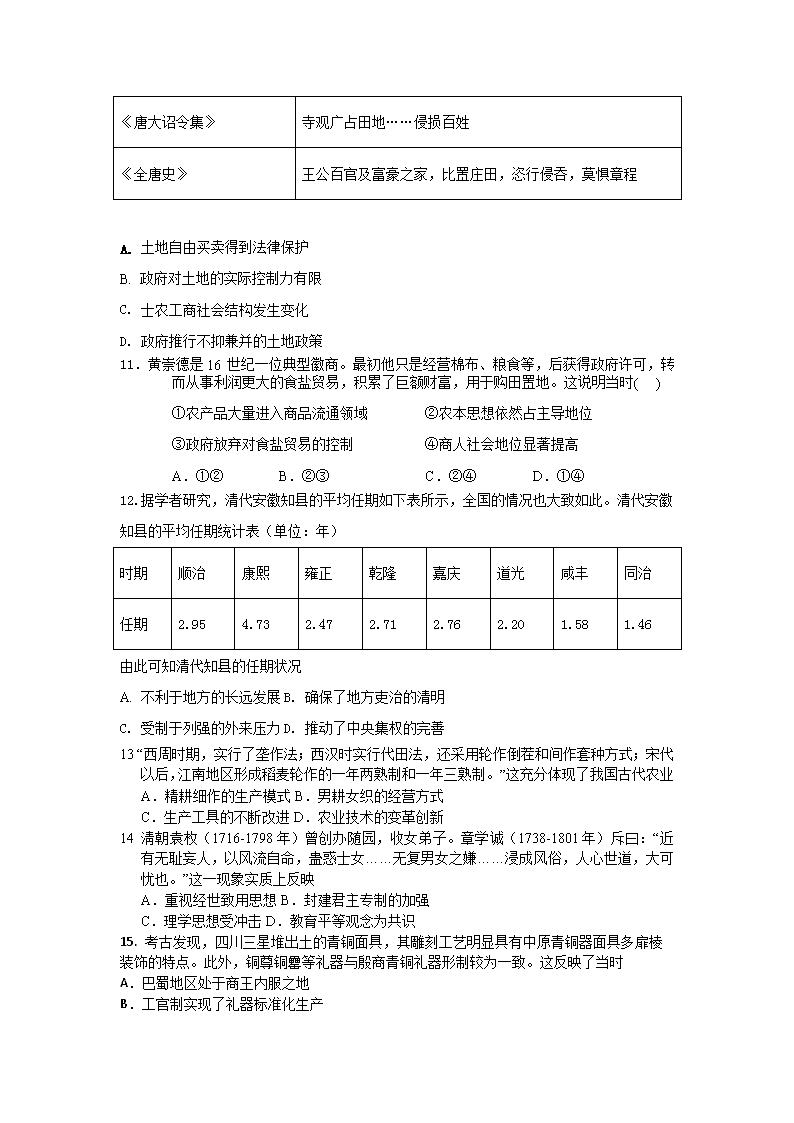

历史 一、选择题(共40题,每小题只有一项符合题意,每小题1.5分,共60分) 1.许倬云在《西周史》中提到:“西周的城邑,是金字塔形的层级结构。宗周成周是定点的大邑,诸侯的国是次级的邑,国以下有贰宗大都,有卿大夫的家邑,最下层则是直接控制田野的邑。”这种“层级结构”( ) A.主要以血缘关系为纽带进行构建 B.促使周的文化形式覆盖整个长江流域 C.是古代官僚政治建立的重要标志 D.实现了最高执政集团权力的高度集中 2. 郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。在官僚制时代,不管是新旧贵族,还是新兴士人阶层,都必须通过任命转化为官僚,才能成为政体的直接参与者。这一变化( ) A.加强了专制主义中央集权 B.标志着选官制度的成熟完善 C.进一步强化封建等级秩序 D.是国家开疆拓土的主要手段 3. 马克斯·韦伯在论述某一制度时说:“……全面推行,成为世袭君主的一种手腕,用来阻止一个孤立他的等级的形成,否则这个等级会按照藩臣和内阁的作法垄断所有的官俸……追官逐禄者的竞争排除了联合为封建性质贵族的任何可能性;任何人,只要能证明自己是受过教育的合格者,都能济身俸禄补缺等级。”下列表述,与此制度相吻合的是( ) A.“凡周之士,不(丕)显亦世” B.“寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡” C.“上品无寒门,下品无士族” D.“莫愁寒族无人荐,但愿春官把卷看” 4. 汉初,丞相位高权重,辅佐天子处理政务,出现了多位如萧何这样的名相。但汉武帝时,多位丞相虽由列侯继任,但大都谨小慎微,难有建树。出现这一变化的原因是( ) A.丞相职能的扩大 B.外朝权力的扩大 C.中央官制的调整 D.中央集权的加强 5. 有学者评论认为,“贞观年间,在三省六部制中,政权中心是政府而不是皇帝个人,皇帝实际上成为政府的最高负责人。”该评论意在说明唐朝( ) A.实现了权力的制约与平衡 B.政府拥有了政务的最终决策权 C.专制皇权得到了空前强化 D.皇权受到政府一定程度的制约 6. 元朝行省制度的问世,使“军事、财赋、监察三位一体的行省高层督政区成为比较稳定、成熟的建制”,出现了中央收权、兼替地方分留部分权力的特征。这说明行省的设置( ) A.严重制约地方自主性 B.形成地方威胁中央局面 C.有利于加强中央集权 D.体现了分权与制衡原则 7. 《起居注》是由职业史官记录皇帝言行的档案。汉时,不允许皇帝观看《起居注》;唐朝开启了皇帝观看《起居注》的先例;到宋朝,皇帝观阅成了惯例;清康熙帝甚至以“记注官泄密”为由,停止编纂《起居注》。《起居注》的历史变迁最能说明( ) A.皇帝越来越轻视文化修养 B.《起居注》的史料价值越来越小 C.皇帝越来越关注自身形象 D.君主专制呈现出不断强化的趋势 8. 在第一次鸦片战争中,珠江两岸数以万计的当地居民以十分平静的神情观看自己的朝廷与外夷的战事,好似在观看一场表演,当挂青龙黄旗的官船被击沉,清军纷纷跳水,两岸居民竟然发出像看马戏看到精彩处的嘘嘘声,类似的现象在近代列强侵华战争中不断重复上演。这主要反映了( ) A.清政府的统治腐朽没落 B.小农意识深厚不谙熟世情 C.近代中国国民意识淡薄 D.普通民众受教育程度较低 9.《国语·齐语》记载:“工之子恒为工。” 《荀子·儒效》记载:“工匠之子,莫不继事。”《唐六典》记载:“工商皆为家传其业以求利。” 这种古代手工业传承特点出现的根本原因() A.保护手工业发展和促进生产力进步的需要C.小农经济的封闭性和狭隘性 B.我国古代手工业没有市场导致D.确保官营手工业的垄断地位 10.下表为不同文献关于唐朝记载土地状况的记述,由此可以推知 出处 记载 《田舍》 诸庶人有身死家贫无以供葬者,听卖永业田 《全唐诗补逸》 良田收百顷,兄弟犹工商 《唐大诏令集》 寺观广占田地……侵损百姓 《全唐史》 王公百官及富豪之家,比置庄田,恣行侵吞,莫惧章程 A. 土地自由买卖得到法律保护 B. 政府对土地的实际控制力有限 C. 士农工商社会结构发生变化 D. 政府推行不抑兼并的土地政策 11.黄崇德是16 世纪一位典型徽商。最初他只是经营棉布、粮食等,后获得政府许可,转 而从事利润更大的食盐贸易,积累了巨额财富,用于购田置地。这说明当时( ) ①农产品大量进入商品流通领域 ②农本思想依然占主导地位 ③政府放弃对食盐贸易的控制 ④商人社会地位显著提高 A.①② B.②③ C.②④ D.①④ 12.据学者研究,清代安徽知县的平均任期如下表所示,全国的情况也大致如此。清代安徽知县的平均任期统计表(单位:年) 时期 顺治 康熙 雍正 乾隆 嘉庆 道光 咸丰 同治 任期 2.95 4.73 2.47 2.71 2.76 2.20 1.58 1.46 由此可知清代知县的任期状况 A. 不利于地方的长远发展B. 确保了地方吏治的清明 C. 受制于列强的外来压力D. 推动了中央集权的完善 13 “西周时期,实行了垄作法;西汉时实行代田法,还采用轮作倒茬和间作套种方式;宋代以后,江南地区形成稻麦轮作的一年两熟制和一年三熟制。”这充分体现了我国古代农业 A.精耕细作的生产模式B.男耕女织的经营方式 C.生产工具的不断改进D.农业技术的变革创新 14 淸朝袁枚(1716-1798年)曾创办随园,收女弟子。章学诚(1738-1801年)斥曰:“近有无耻妄人,以风流自命,蛊惑士女……无复男女之嫌……浸成风俗,人心世道,大可忧也。”这一现象实质上反映 A.重视经世致用思想B.封建君主专制的加强 C.理学思想受冲击D.教育平等观念为共识 15. 考古发现,四川三星堆出土的青铜面具,其雕刻工艺明显具有中原青铜器面具多扉棱 装饰的特点。此外,铜尊铜罍等礼器与殷商青铜礼器形制较为一致。这反映了当时 A.巴蜀地区处于商王内服之地 B.工官制实现了礼器标准化生产 C.礼乐制维护了宗法分封制度 D.巴蜀与中原地区存在文化交流 16、汉乐府 《 孔雀东南飞 》 中焦仲卿妻:“十三能织素,鸡鸣入机织,夜夜不得息。”她身上打扮是“妾有绣腰糯,威( wen )夔( rui )自身光。”她床上装饰是“红罗夏斗帐,四角垂香囊。香帘六七寸,碧绿青丝绳。”这些描述主要反映了( ) A、中国古代男尊女卑思想严重,女子倍受压迫,日夜劳作 B、汉代吏治腐败,焦仲卿为普通少吏,家里竟可以布置得如此富丽堂皇 C、汉代丝织业生产的普及和发达程度 D、汉代家庭手工业在手工业生产中占据主导地位 17.下图是出土于四川邛崃花牌坊地区井盐画像砖拓片。画面上,在起伏的山峦间,左边是一高大井架,四人在吸卤,有槽将盐卤引入右下角的灶锅内,有三人在灶旁操作,山间另有五人在背柴和狩猎。这反映出当时四川 A.所产井盐品质极高 B.民间生活富足太平 C.资源开采具有协作特征 D.农业生产劳作的繁忙性 18.北宋时开始出现信用交易,叫做“赊”或“赊卖”。同业商行的行商出卖行货不用现钱。凭信用设贷,一定时期后再付还价钱,彼此通济。赊买行货,须有富户三五人以上作保,写立期限文字。如无人保,只有赊买人写立欠钱文字,发生纠纷,官府不予受理。这反映北宋 A.设贷联保可杜绝信用事件 B.商业繁荣和商行组织发达 C.政府放松了对市场的管理 D.交子在全国各地普遍通行 19、明朝海瑞说:“欲天下治安,必行井田,不得已而限田。”丘浚说:“井田既废之后,田不在官而在民,是以贫富不均;”“限田之义,均田之制虽各有所取,然不免拂人情而不宜于土俗,可以暂而不可以常也,终莫若听民自便为之得。”根据这些材料,指出下列判断错误的是: ①海瑞正确地分析了明朝的土地问题②丘浚客观地分析了我国封建土地所有制中的一些问题③他们都看到土地不均这一封建社会的基本现象④他们都指出限田、均田是稳定统治秩序,清除贫富不均的基本良策 ( ) A. ①② B. ①③ C. ①④ D. ②③ 20、中国古代朝廷一直奉行重农抑商政策,但仍常有资本雄厚的大商人出现,商业经济仍然繁荣发展,这是因为:( ) A、商人对朝廷抑商政策暗中反抗 B、抑商政策只是一纸空文没有实现 C、整个社会生产的不断进步 D、从商易于致富 21.明清时期,湖州蚕农有一种独特的植桑技术。他们为了使桑树长得更好,在桑树长到七 八尺时,便将桑树顶枝剪断,使桑树不再长高,而是横向发展,长出更好、更多的桑叶。材料可反映出当时湖州 A.纺织业生产的技术发达 B.发展丝织业的条件较优越 C.种桑养蚕技术全国领先 D.丝织业商品化的趋势明显 22. 西汉初年,统治集团形成这样的认识:宰相不应限于政务细节之中,而应“知大体”, 有宽仁的“长者之风”。这一认识的形成主要基于 A.防范丞相擅政 B. 稳定统治秩序 C. 重建儒家信仰 D. 抑制军功新贵 23. 南北朝后期,门阀地主衰落、庶姓寒人逐步兴起。世家大族为了阻挡庶姓寒人进入仕 途,常常采取考试的方法,考试成为常制。据此可知,当时 A.考试成为选官的主要方式 B.社会结构固化难以变动 C.科举制度的雏形已经出现 D.庶姓寒人成为入仕主流 24. 隋唐时期,皇帝常常携宫廷到洛阳“就食”。682 年关中地区饥荒,唐高宗让太子留守 长安,自己率宫廷到洛阳“就食”。这种现象 A.导致唐朝开始由盛转衰 B.反映出土地兼并的严重 C.推动政治中心逐渐东移 D.推动经济重心逐渐南移 25.传统的以名贵土特产品和奢侈品为主的贩运贸易,进入宋代后变化加速……粮、帛、茶、盐、铁、瓷(细瓷销城市,粗瓷销农村)、纸、糖、什器(生产用具或生活器物)等均纷纷然进入较远距离和较大规模地在地区间流转的商品系列之中。这种变化反映了当时 A.贩运贸易非常的繁荣 B.市场空间限制被打破 C.贩运贸易的商品种类和比例与过去更加不同 D.市民阶层扩大与日常生活用品的需求增长 26.明清时期,江南地区的雇主普遍宁愿增加雇佣人数,也不愿致力于技术革新以提高生产效率。这一现象从侧面表明该地区 A.人口增长降低了劳动力价值 B.抑商政策阻碍生产技术革新 C.专制统治制约商品经济发展 D.经济持续发展的推动力不足 27.漆侠《宋代经济史》认为,宋朝商品流通有两种运动形式:一是农副产品的“求心”运动,即粮食、布帛等来自农村的产品通过镇市向城市集中;一是手工业品的“辐射”运动,即手工业产品在某一城市大量生产后,由商人运往各地经销。这表明 A.城市商业的发展为农产品商品化提供条件 B.商业发展使宋朝城市和农村贫富分化拉大 C.农产品涌入城市使宋朝产生资本主义萌芽 D.商品经济的发展使宋朝城市发展依赖农村 28、明清时期,资本主义开始出现萌芽。但一直到鸦片战争前夕,萌芽虽有壮大却无突破,资本主义始终未能成为时代的主要潮流。其最根本的原因( ) A. 西方资本主义国家的不断侵入 B.腐朽封建制度严重阻碍资本主义萌芽成长 C.中国始终没有出现独立的手工工场 D.统治者实行闭关锁国的政策 29、清朝实行重农抑商和闭关锁国政策产生的影响是:①阻碍了资本主义萌芽的发展 ②强化了自给自足的自然经济 ③造成了中国的日益落后 ④加速了小农经济的解体( ) A、①③④ B、②③④ C、①②④ D、①②③ 30. 根据历史记载,发现西汉的“孝廉”之中,能确定出身的一共有184人,其中出生于官宦、贵族家庭的有128人,出生于豪强大地主家庭的有11人。这说明当时 A.官位基本上被上层社会控制 B.察举制不能有效地选拔人才 C.贵族政治进一步得到了加强 D.中央与地方的矛盾日趋尖锐 31.如图6所示:春秋时期,夷狄进一步包围着周人,华夏族的 存亡,在于抵抗夷狄戎蛮的成败。于是“尊王攘夷”成为维护华夏族生存的一面旗帜,是华夏民族意识形成的一个显著标志。从此,华夏族与蛮夷戎狄之间出现了壁垒森严的界限。“华夏”一词随即产生。这说明 A.华夏族就是指西周的贵族 B.华夏意识在忧患之中产生 C.华夏民族与夷狄融为一体 D.华夏族指的就是中华民族 图6 32.“汉初诸臣,推张良出身最贵,韩相之子也。其次则张苍,秦御史;叔孙通,秦待诏博士。次则萧何,沛主吏掾;曹参,狱掾;任敖,狱吏;周苛,泗水卒史;傅宽,魏骑将;申屠嘉,材官。其余陈平、王陵、陆贾、郦商、郦食其、夏侯婴等,皆白徒。樊哙则屠狗者,周勃则织薄曲、吹箫给丧事者,灌婴则贩缯者,娄敬则挽车者。一时人才皆出其中,致身将相,前此所未有也。”这表明 A.西汉初期大臣全都出身卑微 B.西汉政府选拔人才不拘一格 C.西汉社会政治稳定经济发展 D.汉初诸臣多能体谅百姓疾苦 33.宋代科举考试不断完善,竞争日趋激烈。据《哈佛中国史——宋的转型》统计1106年州试录取率为3%,1190年下降为1.3%,到13世纪仅为1%。这一现象说明 A. 考试人数逐年下降 B. 统治基础日益受到削弱 C. 精英教育不断强化 D. 社会矛盾必将日趋尖锐 34.1751年,乾隆皇帝指示军机处组织绘编《皇清职贡图》(图1为其中一幅),并说:“我朝统一区宇,内外苗夷输诚向化,其衣冠状貌各有不同,著沿边各督抚于所属苗、瑶、黎、壮以及外夷番众,访其服饰绘图,送军机处,汇齐呈览,以昭王会。”由此可知,《皇清职贡图》绘编的主要目的是 A.完善中枢权力机构 B.强化对地方抚督的控制 C.传播宫廷书画技法 D.宣扬大一统的政治理念 35. 晚清以前,郑成功至多是以“遗民忠义”的“忠烈”形象受人景仰,也有人视之为“草寇”。但19世纪末20世纪初,因其“排满驱荷开拓台湾”而备受国人推崇。这反映了 A.国人信仰推高了郑成功地位 B.国人对民族历史重构以适应时代 C.近代以来传统儒家思想衰微 D.国人对孙中山民族主义普遍认同 36. 三国时,孙权开始兴建城隍庙;南北朝时,城隍是城市居民守御城池保障治安的守护神;隋唐时期,城隍职掌又增加了雨旱丰歉、功名利禄吉凶祸福、冥籍诸事等;宋代,传统的城隍信仰已列入国家祀典。这说明 A.官方正统思想压制民间文化发展 B.儒教开始影响市民的日常生活 C.城市发展拓展了城隍的信仰空间 D.城隍庙是宣传迷信的封建堡垒 37. 明代统治者认为,商贾以通有无,并采取过一些利商的措施,比如“凡商税三十而取一,过者以违令论”。又说“凡自织布帛、农器、食品及……鱼蔬杂果非市贩,俱免税”。这反映了明朝前期 A.放弃重农抑商政策 B.商品经济迅速发展 C.商人社会地位提高 D.政府重视民生经济 38. 唐高宗至唐玄宗时期,从事国际贸易的是昭武九姓。他们是中亚粟特地区来到中原的粟特人或者其后裔的泛称。有康、安、石、米、史、何、穆等姓。以经商著称,长期操纵丝绸之路的转运贸易。在文化交流上起着重要的作用。祆教、摩尼教、中亚的音乐舞蹈、历法等传入中原,中原的丝绸、造纸术传入西方。由此可见 A.丝绸之路是由汉族商人控制的贸易之路 B.丝绸之路最主要的商品应是丝绸和瓷器 C.昭武九姓是中国与西方进行交往的中介 D.昭武九姓控制着丝绸之路上的所有贸易 39.明清时期出现“典卖现在之产,稀图未然之益,合什伯小分为一大股”的典卖地产投资工商业的现象。而山东人刘滋世卖田20余亩还债,以所余10两白银经商,结果起家致富,20年后,“田连阡陌,家累数万金”。材料说明 A.商人购田阻碍扩大再生产 B.土地经营市场化现象开始出现 C.出现地权与资本相互转化 D.政府已逐渐放弃重农抑商政策 40 。.鸦片战争前,清政府征收的正规关税是相当低的,约在值百抽二和值百抽四之间,但海关官吏经常索取一倍于此的钱财,勒索高达三、四倍的事件也非罕见。这种状况 A.有效维护了中国的自然经济 B.一定程度上抵御了外来侵略 C.有利于缓解清廷的财政负担 D.妨碍了中外之间的正常交流 41.(15分)【历史——选修1:历史上重大改革回眸】 材料 明朝中期土地兼并的情况非常严重,众多王公贵族、官宦亲戚利用特权,大量占夺土地,并且强取强卖,拒不交税,严重影响了明朝的国家收入,这种情况到明朝中后期更为严重,恰时北方的蒙古族女真族常常入寇边塞,黄河也屡次决口,水灾范围数十县,民不聊生。真可谓是内忧外患,就是在这样的情况下,张居正开始了他的改革之路。政治上提出了著名的“考成法”。裁撤政府机构中的冗官冗员并且整顿邮政。军事上,张居正为了防御蒙古族入寇边关,派戚继光守荆门,派李成梁镇辽东,又修缮东起山海关,西至居庸关的长城。 经济上实行“一条鞭法”。这是张居正改革的重点,目的是整顿赋役制度,扭转财政危机。在水利方面他治理黄河、淮河和运河,使漕船可以直达北京。 这次改革张居正强化了中央集权,使十分腐败的明朝政治有了转机,比起嘉靖年间国库存粮不够一年用的情况,是一个很大的进步。 ——摘自熊召正著《张居正》 (1)根据材料,简要说明张居正改革的背景。(6分) (2)根据材料,结合改革的内容,你是如何看待张居正改革的。(9分) 42.阅读材料,完成下列问题。(25分) 材料一 在汉代,皇帝会诏令地方对政绩突出、表率一方的地方官按时祠祭。桂阳太守许荆“为设丧纪婚姻制度,使知礼禁······桂阳人为立庙树碑”;淮平大尹侯霸,治理有能名,“临淮吏人共为立祠,四时祭焉”。政府统一祭祀五岳四渎等名山大川,各地居民祭祀当地山神、水神,华阴有太华山祠、江都有江水祠等。同时,人们为“攘除凶灾,御止疫鬼”祭祀门神,为长生拜祭西王母、司命,为祈福禄富贵祭祀灶神。每年春二月秋八月,乡村全体成员都必须参加祭祀地方保护神——社神;腊祭是“岁终大祭”,阖家大小在家长的率领下,祭祀祖先,然后依次向尊长进酒祝寿。 ——摘编自贾红艳《论汉代的民间信仰》 材料二 据统计,河北井陉县原有自然神坛庙14处,到民国年间无一保留;河南滑县原有自然神坛庙22处,到民国年间仅剩1处。有的地方虽然坛庙尚存,但已没有什么祭祀活动。在北京、上海、天津等大都市,东南沿海地区的乡村,“昔年巨族皆建祠堂,今存者什之一”,祭祀活动难以为继。民国实行信教自由政策,1913年全国天主教徒130万,1932年达到250余万。中华民国公布“废除卜筮、星相、堪舆办法”,“取缔经营迷信物品办法”,贵州仁怀跳大神、巫蛊等活动“奉文禁革,其习渐息”;上海法华乡,延巫治病之风“稍戢矣”。 ——摘编自贾英兰《民国时期社会信仰的变化》 (1)根据材料一,概括汉代民间信仰的特点,并结合所学知识,分析民间信仰发展的积极作用。(13分) (2)根据材料二并结合所学知识,指出民国时期社会信仰出现了哪些变化,并分析出现这些变化的主要原因。(12分)查看更多