- 2021-08-24 发布 |

- 37.5 KB |

- 6页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

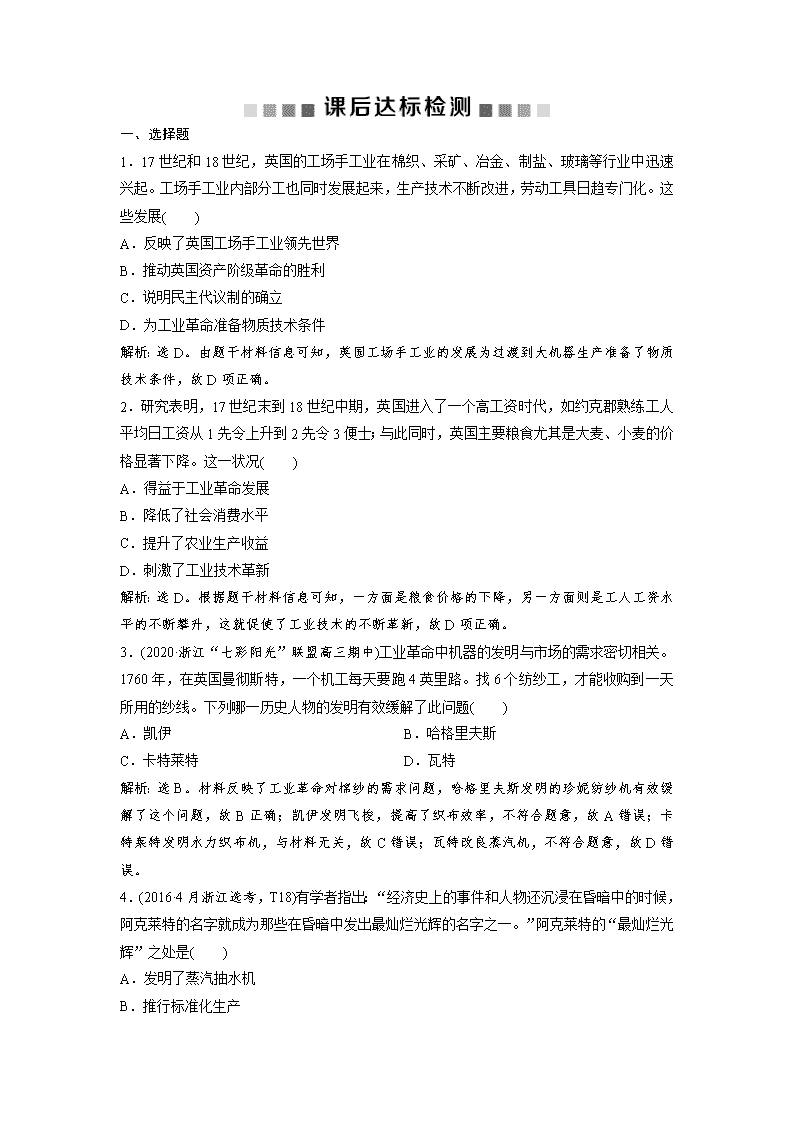

【历史】2021届一轮复习选考专版第22讲 “蒸汽”的力量与走向整体的世界作业

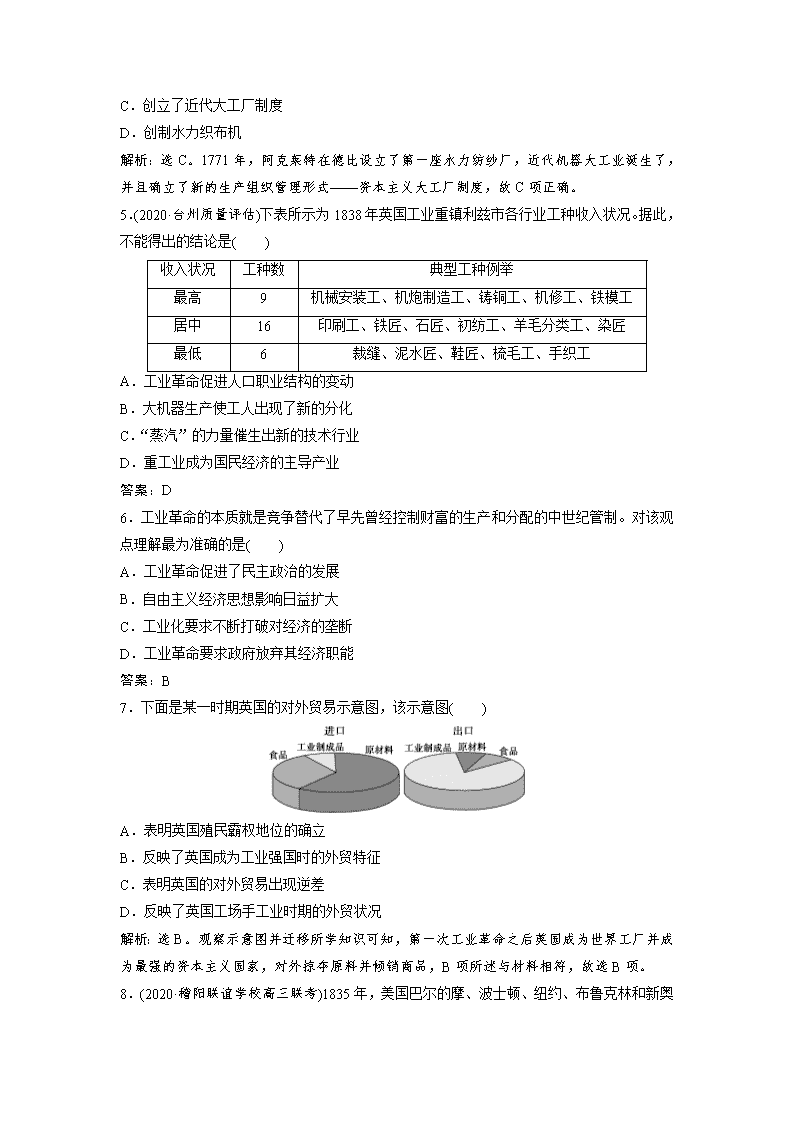

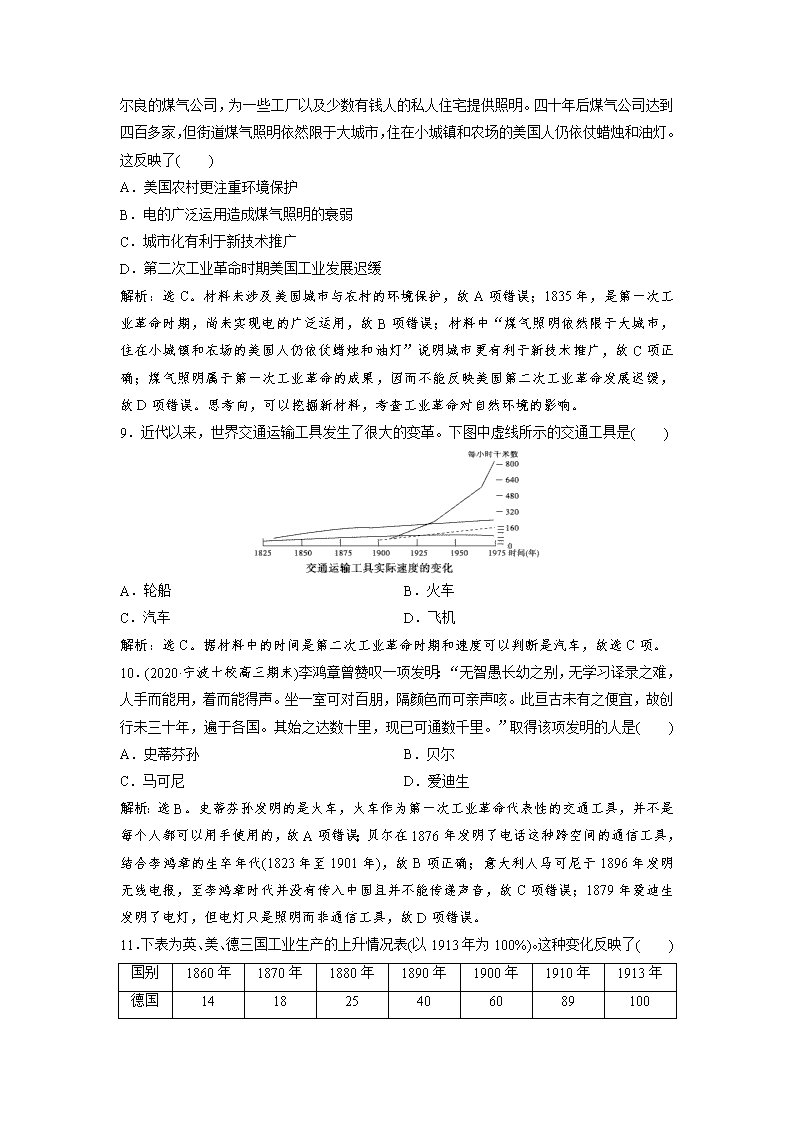

一、选择题 1.17世纪和18世纪,英国的工场手工业在棉织、采矿、冶金、制盐、玻璃等行业中迅速兴起。工场手工业内部分工也同时发展起来,生产技术不断改进,劳动工具日趋专门化。这些发展( ) A.反映了英国工场手工业领先世界 B.推动英国资产阶级革命的胜利 C.说明民主代议制的确立 D.为工业革命准备物质技术条件 解析:选D。由题干材料信息可知,英国工场手工业的发展为过渡到大机器生产准备了物质技术条件,故D项正确。 2.研究表明,17世纪末到18世纪中期,英国进入了一个高工资时代,如约克郡熟练工人平均日工资从1先令上升到2先令3便士;与此同时,英国主要粮食尤其是大麦、小麦的价格显著下降。这一状况( ) A.得益于工业革命发展 B.降低了社会消费水平 C.提升了农业生产收益 D.刺激了工业技术革新 解析:选D。根据题干材料信息可知,一方面是粮食价格的下降,另一方面则是工人工资水平的不断攀升,这就促使了工业技术的不断革新,故D项正确。 3.(2020·浙江“七彩阳光”联盟高三期中)工业革命中机器的发明与市场的需求密切相关。1760年,在英国曼彻斯特,一个机工每天要跑4英里路。找6个纺纱工,才能收购到一天所用的纱线。下列哪一历史人物的发明有效缓解了此问题( ) A.凯伊 B.哈格里夫斯 C.卡特莱特 D.瓦特 解析:选B。材料反映了工业革命对棉纱的需求问题,哈格里夫斯发明的珍妮纺纱机有效缓解了这个问题,故B正确;凯伊发明飞梭,提高了织布效率,不符合题意,故A错误;卡特莱特发明水力织布机,与材料无关,故C错误;瓦特改良蒸汽机,不符合题意,故D错误。 4.(2016·4月浙江选考,T18)有学者指出:“经济史上的事件和人物还沉浸在昏暗中的时候,阿克莱特的名字就成为那些在昏暗中发出最灿烂光辉的名字之一。”阿克莱特的“最灿烂光辉”之处是( ) A.发明了蒸汽抽水机 B.推行标准化生产 C.创立了近代大工厂制度 D.创制水力织布机 解析:选C。1771年,阿克莱特在德比设立了第一座水力纺纱厂,近代机器大工业诞生了,并且确立了新的生产组织管理形式——资本主义大工厂制度,故C项正确。 5.(2020·台州质量评估)下表所示为1838年英国工业重镇利兹市各行业工种收入状况。据此,不能得出的结论是( ) 收入状况 工种数 典型工种例举 最高 9 机械安装工、机炮制造工、铸铜工、机修工、铁模工 居中 16 印刷工、铁匠、石匠、初纺工、羊毛分类工、染匠 最低 6 裁缝、泥水匠、鞋匠、梳毛工、手织工 A.工业革命促进人口职业结构的变动 B.大机器生产使工人出现了新的分化 C.“蒸汽”的力量催生出新的技术行业 D.重工业成为国民经济的主导产业 答案:D 6.工业革命的本质就是竞争替代了早先曾经控制财富的生产和分配的中世纪管制。对该观点理解最为准确的是( ) A.工业革命促进了民主政治的发展 B.自由主义经济思想影响日益扩大 C.工业化要求不断打破对经济的垄断 D.工业革命要求政府放弃其经济职能 答案:B 7.下面是某一时期英国的对外贸易示意图,该示意图( ) A.表明英国殖民霸权地位的确立 B.反映了英国成为工业强国时的外贸特征 C.表明英国的对外贸易出现逆差 D.反映了英国工场手工业时期的外贸状况 解析:选B。观察示意图并迁移所学知识可知,第一次工业革命之后英国成为世界工厂并成为最强的资本主义国家,对外掠夺原料并倾销商品,B项所述与材料相符,故选B项。 8.(2020·稽阳联谊学校高三联考)1835年, 美国巴尔的摩、波士顿、纽约、布鲁克林和新奥尔良的煤气公司,为一些工厂以及少数有钱人的私人住宅提供照明。四十年后煤气公司达到四百多家,但街道煤气照明依然限于大城市,住在小城镇和农场的美国人仍依仗蜡烛和油灯。这反映了( ) A.美国农村更注重环境保护 B.电的广泛运用造成煤气照明的衰弱 C.城市化有利于新技术推广 D.第二次工业革命时期美国工业发展迟缓 解析:选C。材料未涉及美国城市与农村的环境保护,故A项错误;1835年,是第一次工业革命时期,尚未实现电的广泛运用,故B项错误;材料中“煤气照明依然限于大城市,住在小城镇和农场的美国人仍依仗蜡烛和油灯”说明城市更有利于新技术推广,故C项正确;煤气照明属于第一次工业革命的成果,因而不能反映美国第二次工业革命发展迟缓,故D项错误。思考向,可以挖掘新材料,考查工业革命对自然环境的影响。 9.近代以来,世界交通运输工具发生了很大的变革。下图中虚线所示的交通工具是( ) A.轮船 B.火车 C.汽车 D.飞机 解析:选C。据材料中的时间是第二次工业革命时期和速度可以判断是汽车,故选C项。 10.(2020·宁波十校高三期末)李鸿章曾赞叹一项发明:“无智愚长幼之别,无学习译录之难,人手而能用,着而能得声。坐一室可对百朋,隔颜色而可亲声咳。此亘古未有之便宜,故创行未三十年,遍于各国。其始之达数十里,现已可通数千里。”取得该项发明的人是( ) A.史蒂芬孙 B.贝尔 C.马可尼 D.爱迪生 解析:选B。史蒂芬孙发明的是火车,火车作为第一次工业革命代表性的交通工具,并不是每个人都可以用手使用的,故A项错误;贝尔在1876年发明了电话这种跨空间的通信工具,结合李鸿章的生卒年代(1823年至1901年),故B项正确;意大利人马可尼于1896年发明无线电报,至李鸿章时代并没有传入中国且并不能传递声音,故C项错误;1879年爱迪生发明了电灯,但电灯只是照明而非通信工具,故D项错误。 11.下表为英、美、德三国工业生产的上升情况表(以1913年为100%)。这种变化反映了( ) 国别 1860年 1870年 1880年 1890年 1900年 1910年 1913年 德国 14 18 25 40 60 89 100 英国 34 44 53 62 79 85 100 美国 14 11 17 93 64 89 100 A.英国的工业发展速度始终居各国之首 B.资本主义各国工业生产增速不断加快 C.科技在经济发展中的作用越来越重要 D.英、美、德三国相继完成了工业革命 解析:选C。上表反映第二次工业革命时期,英、美、德三国经济快速发展,第二次工业革命期间,科学和技术紧密结合,说明科技在经济发展中的作用越来越重要,故C项正确。 12.(2020·绍兴模拟)下图反映了19世纪中期至20世纪初西方经济生产组织形式的变化过程。图一到图二转变中的新因素有( ) ①机床的发明和通用部件的标准化生产 ②周期性的经济危机 ③钢铁化工领域内的技术革命 ④股票交易市场的形成和发展 A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④ 解析:选D。从图一到图二反映了第一次工业革命到第二次工业革命西方生产组织形式的变化。由所学可知,机床的发明和通用部件的标准化生产是第一次工业革命的成果,不属于变化的新因素,故①错误,排除含①选项,D项正确。 二、非选择题 13.马克思认为,资本主义的大工业消灭了各国以往自然形成的闭关自守的状态,“首次开创了世界历史”。阅读材料,回答问题。 材料一 工业革命的第一阶段持续到19世纪中叶,包括棉纺织工业、采矿业、冶金业的机械化和蒸汽机的发明及其在工业和运输业中的运用。第二阶段从19世纪下半叶开始……科学在其发展伊始对工业没有产生什么影响,但它却逐渐成为所有大工业生产的一个组成部分。 ——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》 材料二 19世纪最后30年和20世纪初,世界市场的扩大使这一时期的世界贸易获得了巨大的发展。英国的贸易垄断地位被打破,世界贸易形成了多中心的新格局,此外,这一时期原料和工业制成品的世界贸易额呈现出均衡发展的趋势。工业发达国家与初级产品生产国家之间的国际分工以及世界各国间的相互依赖程度都加强了。 ——据吴于廑、齐世荣《世界史·近代史》(下) (1)据材料一,概括第一次工业革命促使人类生产发生的主要变化, 并结合所学知识举例说明第二次工业革命的主要特点。 (2)运用上述材料,结合所学知识,论证马克思提出的观点。 解析:(1)第一小问变化,由材料一“棉纺织工业、采矿业、冶金业的机械化”得出主要工业部门使用机器生产;由材料一“蒸汽机的发明及其在工业和运输业中的运用”得出工业和运输业使用蒸汽动力。第二小问特点,由材料一“科学在……逐渐成为所有大工业生产的一个组成部分”,结合所学知识加以概括并举例说明即可。 (2)依据材料一、二,结合两次工业革命的史实,从物质基础、技术基础、国际分工与合作、贸易中心的出现、世界市场的形成等角度,阐述两次工业革命与世界由孤立分散走向整体之间的关系。 答案:(1)变化:主要工业部门使用机器生产;工业和运输业使用蒸汽动力。 特点:科学技术与生产紧密结合。 举例:第二次工业革命主要成就一例即可。 (2)观点:资本主义大工业开创了世界历史。 论据:①机器大工业的发展为资产阶级建立殖民地或半殖民地奠定了雄厚的物质基础。 ②第一次工业革命引发交通运输业的技术性革命,大大加强了世界各地的联系。 ③第二次工业革命密切了国际交流,促使国际贸易迅速发展,世界贸易形成多中心的格局。 ④第二次工业革命使国际分工日益明显,非工业国与工业国的联系更为密切。 ⑤两次工业革命促进了以资本主义国家为中心的世界市场形成。 14.阅读材料,完成下列要求。 材料 世界经济持续增长的原动力来自何处呢?来自技术的、经济的或社会方面的多种创新而带来的革命性突破,其中最常见的是单项技术创新,而最难的是社会制度和结构的创新。但是,即使是重大的时代创新要真正实现革命性突破,具有巨大的社会效应并发生长远实际效用,引起生产力的巨大增长,也需要其他方面主要是政治与社会结构方面的转换或创新与之相配合,特别是制度化的调适尤为重要。只有这样才可能产生划时代的大变革,才可能实现向一个新的经济时代的自主性过渡,而不只是昙花一现的冲浪。 ——摘编自罗荣渠《现代化新论》 围绕材料,结合近现代史的具体史实,选取一个角度自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须史论结合) 解析:首先,解读题目信息,把握材料的整体并厘清材料层次(例如本题可以选择单项技术创新带来世界经济持续增长,也可选择社会制度和结构的创新推动经济增长,还可选择多种因素共同促进经济增长);其次,选择一个论题并组织相关史实从正反方面论证怎么促进经济的增长;最后,表述成文。 答案:示例一 论题:技术创新推动了经济的持续发展。 阐述:近代英国,一系列技师进行技术革新,如瓦特改良蒸汽机, 使机器生产逐渐取代手工生产,推动英国工业革命的开展,人类进入了“蒸汽时代”;19世纪中叶以来,近代科学技术取得巨大突破,第二次工业革命爆发,随着电力和内燃机逐渐广泛应用,人类进入“电气时代”;二战后,原子能和电子计算机等技术的突破,第三次科技革命兴起,新兴产业方兴未艾,人类进入信息化时代。 综上,随着各时代技术的创新与突破,社会生产力迅速发展,人类社会由农业文明逐渐向工业文明迈进。 示例二 论题:近代英国工业革命的开展得益于技术、制度、市场等各方面因素的突破。 阐述:近代英国资产阶级革命逐渐建立起民主代议制,消除了不利于资本主义发展的种种束缚,为工业革命创造了重要的政治前提; 经济上,圈地运动的发展逐渐消除了农业中的封建制度和小农经济,为资本主义大工业的发展提供了充分的劳动力和国内市场;同时,广泛的海外殖民贸易,为资本主义大工业提供了广阔的海外市场和充足的资本; 技术上,资本主义工场手工业长期的发展,分工日益细化,技术不断改进,为大机器生产的出现准备了技术条件。 综上,政治的民主化与资金、技术等因素的积累,为英国工业革命的开展准备了充分的条件,并使英国率先开展工业革命,经济迅速发展,成为先进的工业国。 示例三 论题:政治制度是影响经济发展的重要因素。 阐述:明清时期,中国江南等地出现资本主义萌芽,但是由于封建专制政权推行重农抑商政策,资本主义萌芽发展缓慢,未能推动中国向工业化迈进。 20世纪初,辛亥革命推翻了清政府专制统治,建立了资产阶级民主共和国,资产阶级临时政府颁布一系列奖励实业的法令,推动了中国民族工业的迅速发展。但由于未改变中国半殖民地半封建社会的性质,民族工业发展受到严重阻碍。 综上,落后的政治制度阻碍了经济的发展进步,适时地进行政治制度的变革,可以推动经济的发展。政治制度是影响经济发展的重要因素。查看更多