- 2021-08-24 发布 |

- 37.5 KB |

- 18页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【历史】2018届一轮复习人教版古代中国的政治制度教案(2)

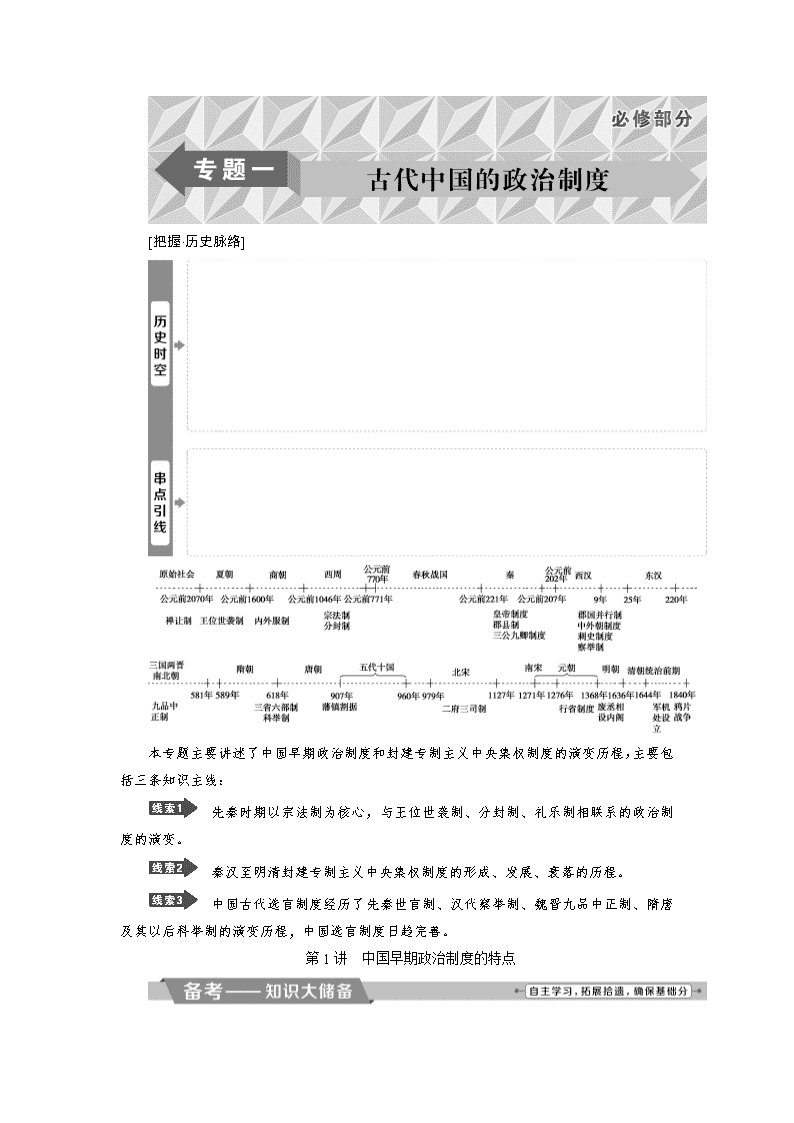

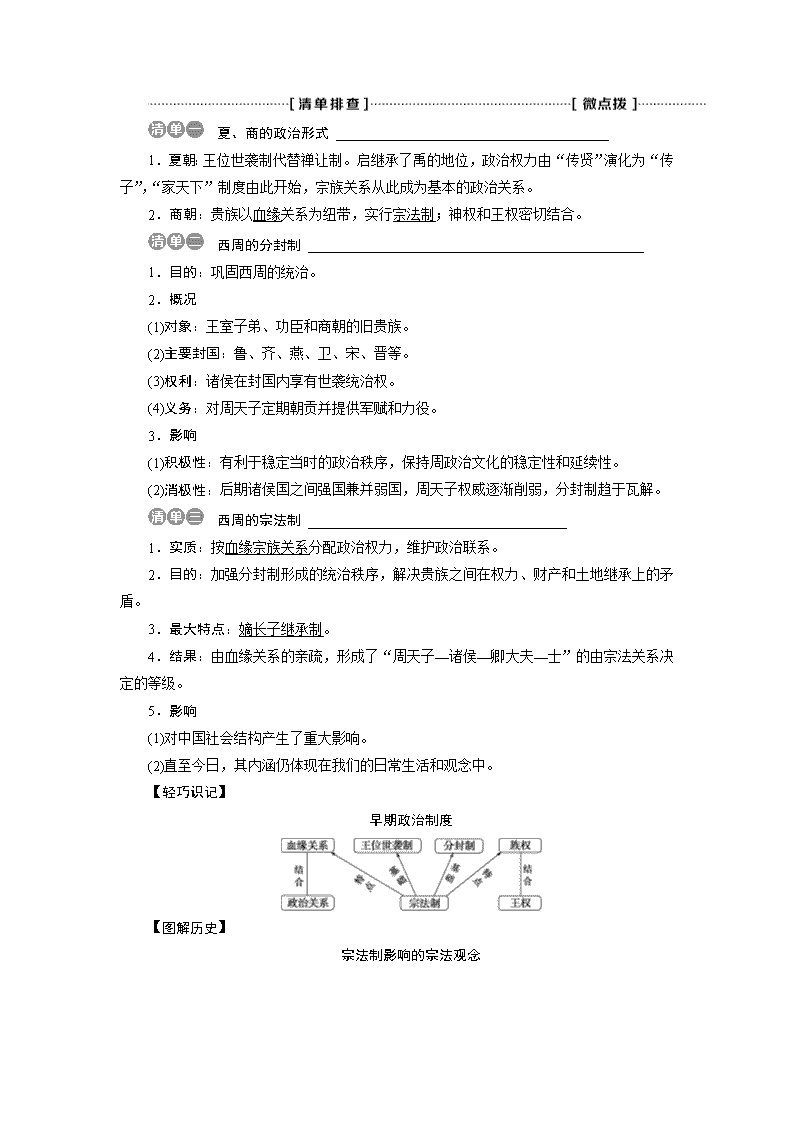

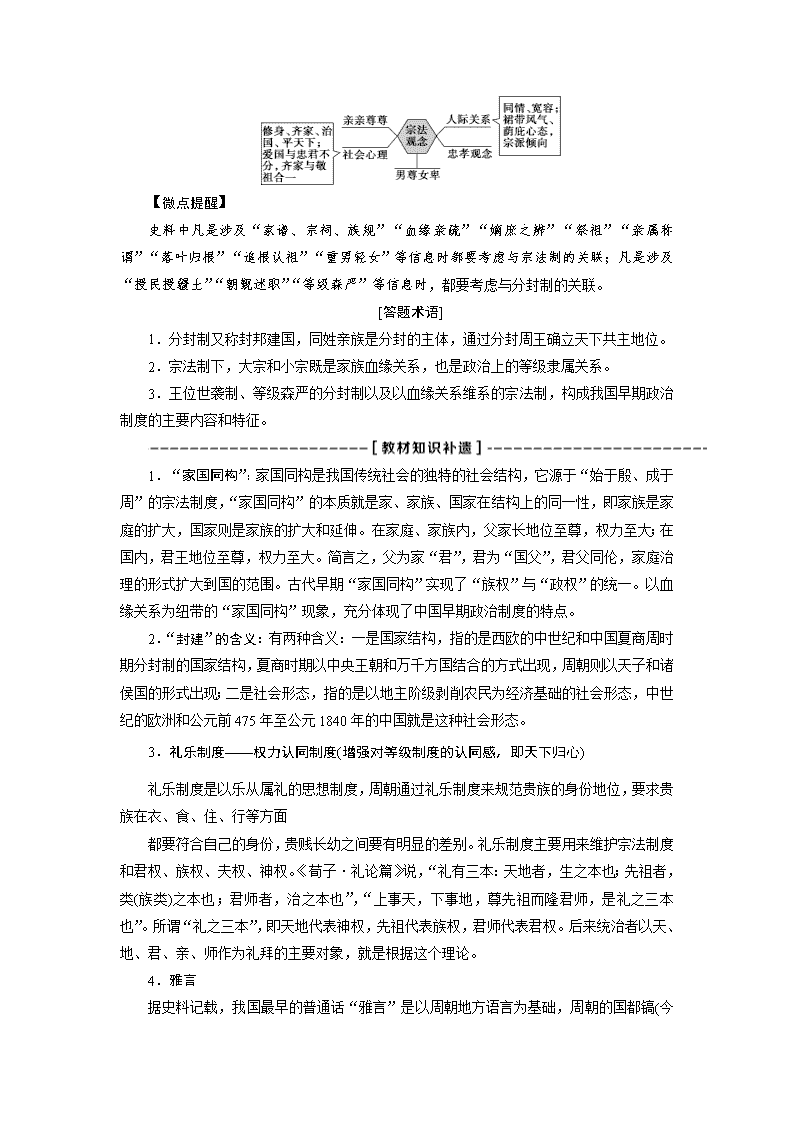

[把握·历史脉络] 本专题主要讲述了中国早期政治制度和封建专制主义中央集权制度的演变历程,主要包括三条知识主线: 先秦时期以宗法制为核心,与王位世袭制、分封制、礼乐制相联系的政治制度的演变。 秦汉至明清封建专制主义中央集权制度的形成、发展、衰落的历程。 中国古代选官制度经历了先秦世官制、汉代察举制、魏晋九品中正制、隋唐及其以后科举制的演变历程,中国选官制度日趋完善。 第1讲 中国早期政治制度的特点 夏、商的政治形式 _______________________________________ 1.夏朝:王位世袭制代替禅让制。启继承了禹的地位,政治权力由“传贤”演化为“传子”,“家天下”制度由此开始,宗族关系从此成为基本的政治关系。 2.商朝:贵族以血缘关系为纽带,实行宗法制;神权和王权密切结合。 西周的分封制 ________________________________________________ 1.目的:巩固西周的统治。 2.概况 (1)对象:王室子弟、功臣和商朝的旧贵族。 (2)主要封国:鲁、齐、燕、卫、宋、晋等。 (3)权利:诸侯在封国内享有世袭统治权。 (4)义务:对周天子定期朝贡并提供军赋和力役。 3.影响 (1)积极性:有利于稳定当时的政治秩序,保持周政治文化的稳定性和延续性。 (2)消极性:后期诸侯国之间强国兼并弱国,周天子权威逐渐削弱,分封制趋于瓦解。 西周的宗法制 _____________________________________ 1.实质:按血缘宗族关系分配政治权力,维护政治联系。 2.目的:加强分封制形成的统治秩序,解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。 3.最大特点:嫡长子继承制。 4.结果:由血缘关系的亲疏,形成了“周天子—诸侯—卿大夫—士”的由宗法关系决定的等级。 5.影响 (1)对中国社会结构产生了重大影响。 (2)直至今日,其内涵仍体现在我们的日常生活和观念中。 【轻巧识记】 早期政治制度 【图解历史】 宗法制影响的宗法观念 【微点提醒】 史料中凡是涉及“家谱、宗祠、族规”“血缘亲疏”“嫡庶之辨”“祭祖”“亲属称谓”“落叶归根”“追根认祖”“重男轻女”等信息时都要考虑与宗法制的关联;凡是涉及“授民授疆土”“朝觐述职”“等级森严”等信息时,都要考虑与分封制的关联。 [答题术语] 1.分封制又称封邦建国,同姓亲族是分封的主体,通过分封周王确立天下共主地位。 2.宗法制下,大宗和小宗既是家族血缘关系,也是政治上的等级隶属关系。 3.王位世袭制、等级森严的分封制以及以血缘关系维系的宗法制,构成我国早期政治制度的主要内容和特征。 1.“家国同构”:家国同构是我国传统社会的独特的社会结构,它源于“始于殷、成于周”的宗法制度,“家国同构”的本质就是家、家族、国家在结构上的同一性,即家族是家庭的扩大,国家则是家族的扩大和延伸。在家庭、家族内,父家长地位至尊,权力至大;在国内,君王地位至尊,权力至大。简言之,父为家“君”,君为“国父”,君父同伦,家庭治理的形式扩大到国的范围。古代早期“家国同构”实现了“族权”与“政权”的统一。以血缘关系为纽带的“家国同构”现象,充分体现了中国早期政治制度的特点。 2.“封建”的含义:有两种含义:一是国家结构,指的是西欧的中世纪和中国夏商周时期分封制的国家结构,夏商时期以中央王朝和万千方国结合的方式出现,周朝则以天子和诸侯国的形式出现;二是社会形态,指的是以地主阶级剥削农民为经济基础的社会形态,中世纪的欧洲和公元前475年至公元1840年的中国就是这种社会形态。 3.礼乐制度——权力认同制度(增强对等级制度的认同感,即天下归心) 礼乐制度是以乐从属礼的思想制度,周朝通过礼乐制度来规范贵族的身份地位,要求贵族在衣、食、住、行等方面 都要符合自己的身份,贵贱长幼之间要有明显的差别。礼乐制度主要用来维护宗法制度和君权、族权、夫权、神权。《荀子·礼论篇》说,“礼有三本:天地者,生之本也;先祖者,类(族类)之本也;君师者,治之本也”,“上事天,下事地,尊先祖而隆君师,是礼之三本也”。所谓“礼之三本”,即天地代表神权,先祖代表族权,君师代表君权。后来统治者以天、地、君、亲、师作为礼拜的主要对象,就是根据这个理论。 4.雅言 据史料记载,我国最早的普通话“雅言”是以周朝地方语言为基础,周朝的国都镐( 今西安西北)地区的语言为当时的全国雅言。孔子在鲁国讲学,他的三千弟子来自四面八方,孔子正是用雅言来讲学的。《论语·述而》中说:“子所雅言,《诗》《书》、执礼,皆雅言也。” 中国最早的一部解释词义的书是《尔雅》,是中国古代的词典。《尔雅》也是儒家的经典之一,列入十三经之中。其中“尔”是近正的意思;“雅”是“雅言”,是某一时代官方规定的规范语言。“尔雅”就是使语言接近于官方规定的语言。《尔雅》是后代考证古代词语的一部著作。 提升点一 单列视点——西周分封制 史料一 探究:(1)指出图示中同姓与异姓封国在数量与地域分布上呈现出什么明显特点,这些特点体现出西周统治者怎样的统治策略? [教你读史] ①从图中文字信息分析数量上的特点,由“周王室贵族”“武王弟”“成王弟”“周公长子”可知,西周封国的主体是同姓亲族。 ②从图示封国地域分布来看,同姓封国多居于富庶之地或战略要地。 [提示] 特点:同姓亲族是分封主体;同姓亲族的封地居于富庶之地或战略要地。统治策略:以亲制疏,将血缘内聚力转化为政治向心力。 史料二 《礼记》记述了贵族朝会的列位礼节:天子南向而立;三公,中阶之前;诸侯,阼阶(东台阶)之东;诸伯,西阶之西;诸子,门东……九夷,东门外;八蛮,南门外。 [论从史出] 从史料二信息看,贵族朝会时,天子、三公、诸侯、诸伯、诸子、九夷、八蛮等都有严格的列位礼节,这种礼仪规定体现了分封制下的等级特征。 史料三 西周以同姓兄弟或亲信所封的诸侯国已非过去承认的原有邦国,而是以武力为背景,在原有众多邦国的地域内人为“插队”进去……很像“掺沙子”。分封出去的邦国……实行贵族世袭统治,地方有实权。……西周政治体制明显是二元,而不是一元的。 ——王家范《中国历史通论》 探究:(2)根据史料三,分析周王室在原有邦国内“掺沙子”的意图。这一举措对西周政治体制产生了什么影响? [教你读史] 史料三中第一句话体现了分封制下的诸侯国与原有邦国的不同;第二、三句话说明分封制下地方诸侯拥有较大的权力,对后世产生深远影响。 [提示] 加强对地方的管理。形成了二元体制。 分封制的特点和影响 1.特点 (1)分封对象:分封对象多元化,但以同姓亲族为主体。 (2)分布地区:主要集中在黄河中下游地区,同姓亲族封地居于富庶之地或战略要地。 (3)纵向联系:明确周天子权力和诸侯义务,形成严格的等级序列,加强了中央与地方的纵向联系。 (4)横向联系:以血缘关系为纽带分配国家政治权力,加强了诸侯国之间的横向联系。 2.影响 (1)对当时的影响 ①稳定了统治秩序,开发了边远地区,扩大了统治区域。 ②促进了经济文化交流和民族融合,为华夏族的形成奠定了基础(逐渐凝聚成华夏的国家意识)。 ③打破了夏商的部落国家和方国联盟状态,国家政权由松散走向紧密,是一种制度创新。 (2)对后世的影响 ①中国封建王朝以血缘关系为核心的皇族分封。 ②中国姓氏的起源中,有很多是源于西周的封国,如宋、鲁、郑、陈等。 ③中国的地名简称很多源于西周时期的诸侯国国名,如山东省简称鲁、山西省简称晋等。 视角1 从分封制对西周社会稳定角度命题 分封制是西周加强对辽阔疆域管理的一种重要行政制度。它以血缘为准绳,构建奴隶制等级秩序,同时辅以礼乐制度,起到了巩固政权的作用。解题时需结合分封制影响的相关知识来解答。 [对点1] (2017·广西五市联考)周公东征以后,“封建亲戚,以藩屏周”,诸如“文之昭”“武之穆”“周公之胤”等分封在全国各地。据说周公“兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人焉”。这说明周初大规模分封诸侯( ) A.实际是宗族内部权力的再分配 B.反映了扩大疆域的战略需要 C.旨在建立天下共主的政治格局 D.以先代贵族为主要分封对象 解析:选A。西周分封制的对象是王族、功臣、古代帝王之后。根据题目中“立七十一国,姬姓独居五十三人”“封建亲戚,以藩屏周”可以得出分封制以分封同姓王族为主,实质上是宗族内部权力的再分配,故A项正确。 视角2 从日常生活中的历史遗存角度命题 分封制虽然崩溃瓦解了,但是并没有消失,作为一项重要的政治制度,对后世社会仍然有深远影响,如地域名称、姓氏来源、区域文化等。解题时需结合题干弄清其历史渊源来分析。 [对点2] (2017·昆明高三质检)辽宁喀左、北京房山发现了一批西周初期的燕国铜器,江苏丹徒也发现了西周初期宜国铜器。此材料有利于说明( ) A.分封制加强了中央对地方控制 B.分封制扩大了中原文化的影响 C.西周燕国宜国冶铜业比较发达 D.西周形成众星拱月的政治格局 解析:选B。西周的分封制层层分封,形成了“周天子—诸侯—卿大夫—士”的统治阶级等级制度,分封的是土地和人民,被分封者在自己的领地上享有世袭统治权,不利于加强中央对地方控制,故A项错误;题目中提到在辽宁、北京、江苏都出现了铜器,铜器是西周时期中原文化的表现形式之一,故B项正确;冶铜业发达需要借助分封制才得以推广,C项说法不足以表达题意,故C项错误;西周形成众星拱月的政治格局在材料中不能体现,故D项错误。 提升点二 单列视点——西周宗法制 史料一 探究:(1)“宗”是一个会意字。在甲骨文中,宗字作“”,“”为宫室屋宇之形,“”可能表示什么? [教你读史] 史料中图片及“宗庙”“祖庙”等信息说明宗法制是以宗族为中心, 按血缘关系远近区别亲疏的制度。 [提示] 祖先牌位。 史料二 [论从史出] ①从图片右边的文字解释可知,周武王死后,不是由其拥有丰富施政经验的弟弟继位,而是由其幼子继位,反映了当时实行嫡长子继承制。 ②图片中年幼的周成王居中而立,其他人弓腰侍之,由此可以看出,当时周天子已经确立了天下共主的地位。 史料三 后(武则天)欲以武三思为太子……二人(狄仁杰与王方庆)同辞对曰:“……姑侄与母子孰亲?陛下立庐陵王(武则天儿子李显),则千秋万岁后常享宗庙;三思立,庙不祔(新死者附祭于先祖)姑。”后感悟,即日遣徐彦伯迎庐陵王于房州。王至,后匿王帐中,召见仁杰语庐陵事。仁杰敷请切至,涕下不能止。后乃使王出,曰:“还尔太子!” ——《新唐书·狄仁杰传》 探究:(2)史料三涉及的核心问题是什么?为什么会出现“三思立,庙不祔姑”的现象?依据史料三并结合所学知识,分析史料中使武则天“感悟”的历史因素。 [教你读史] 史料三为历史文献,反映了宗法制对后世的影响。其内容依据省略号分三层,从“欲以武三思为太子”到“二人同辞”再到“还尔太子”还原了整个历史事件。 [提示] 核心问题:最高统治权的继承问题。原因:中国古代宗法观念浓厚,武则天与武三思是姑侄关系,并非母子关系,因而按宗法制度,武三思即便成为皇帝也是“庙不祔姑”。因素:父系血缘关系或“家天下”政治、礼乐制度等。 宗法制的特点和影响 1.特点 (1)以嫡长子继承制为核心,大宗和小宗具有相对性。 (2)血缘纽带与政治关系相结合,“国”与“家”结合。 (3)大宗与小宗既是家族关系,又是政治隶属关系。 (4)形成森严的社会等级。 2.影响 (1)积极影响 ①有利于统治集团内部的稳定和团结。 ②注重家庭关系,提倡尊老爱幼,有利于社会和谐与稳定。 ③“尊宗敬祖”“认祖归宗”“寻根祭祖”风俗,使中华民族具有强大的凝聚力。 (2)消极影响 ①传宗接代观念,重男轻女思想。 ②等级观念严重。 ③宗族派别观念严重,容易产生家族本位、人情关系和任人唯亲等不正之风,与现代民主思想相违背,影响国家的政治建设。 视角1 从历史遗存角度命题 宗法制对中国人的姓氏、生活习惯、思想观念等有一定的影响,高考试题一般以一定的社会现象为切入点,如祭祖、修家谱、建祠堂等,要求考生认识这些现象与宗法制的关系。解题时需结合“祭祖”“家谱”等现象的意义来分析。 [对点1] 明《帝京景物略》载:“三月清明日,男女扫墓……粲粲然满道也。拜者、酹者、哭者、为墓除草添土者,焚楮(chǔ)锭次,以纸钱置坟头。”该材料中的习俗( ) A.起源于明朝中期 B.仅流传于中国北方 C.受外来文化影响 D.受宗法制的影响 解析:选D。根据“三月清明日”可知材料中的节日是清明节,材料中只是列举明朝的书籍上对清明节的描写,没有说明清明节起源于明朝中期,故A项错误;材料没有说明清明节流行于北方还是南方,故B项错误;清明节是对祖先的祭拜,是中国传统文化,不是来源于外来文化,故C项错误;清明节祭拜祖先,体现出对血缘、亲情的重视,这是受到西周时期宗法制的影响,故D项正确。 视角2 从近代社会转型角度命题 在宗法制影响下,容易出现“裙带关系”“道德专制”“等级观念”“自律盲从”等现象,这成为近代民族进步和社会发展的瓶颈。解题时需从逆向思维角度解答。 [对点2] (2017·广东七校联合体高三联考)中国有句古话“嫁出去的女儿泼出去的水”,目前港台地区女人出嫁后在姓名前要加上夫姓,在大陆许多农村地区流行财产继承传子不传女等。这些现象主要受中国哪种制度的影响( ) A.井田制 B.宗法制 C.分封制 D.礼乐制 解析:选B。井田制是奴隶社会的土地制度,与材料信息无关,故A项错误;宗法制是按血缘关系亲疏来分配政治权力,维系家庭与国家和谐的政治制度,与材料意思相符,故B项正确;分封制是周天子为巩固自身统治,将王畿以外的土地分配给王室成员、功臣和前代贵族的政治制度,与材料信息无关,故C项错误;礼乐制是维护西周分封制,确保奴隶社会统治的文化制度,与材料信息无关,故D项错误。 提升点三 综合视点——中国古代早期政治制度 从经济、政治、思想发展的角度认识以血缘为纽带的早期政治制度 中国传统社会的实质是以血缘为纽带的宗法社会。宗法社会的形成与演变,与中国古代独特的社会结构相适应。从奴隶时代到封建时代,由于社会组织没有根本变化,原来适应奴隶制的宗法制,又发展演变为封建宗法制度,对后世影响深远。复习备考时,注意从整个古代社会结构的角度去分析早期政治制度的演变历程。 1.分封制与宗法制的关系 (1)分封制是宗法制在政治上的体现。周天子的王位以嫡长子继承,其余诸子被分封为诸侯。在诸侯领地内,诸侯的爵位仍由嫡长子继承,其余诸子接受分封,成为卿大夫,卿大夫之下分封士,这样就形成森严的等级制度。 (2)宗法制是分封制的内核纽带。宗法制以血缘关系为纽带,维护贵族统治集团内部的稳定和团结,从而维护了政治的稳定。 (3)从范围来看,分封是国家内部,宗法是家族内部。分封制和宗法制就像一个同心圆,将国和家联系起来——政治上是君臣,血缘上是兄弟,贵族分享国家权力,并在贵族内部继承权力。天子的地位——天下共主和家族领袖。 2.古代早期政治制度的特点 (1)王权和神权结合。最高统治者自称天子,统治者把自己的行为说成是天的行为,国家大事都通过占卜来决定,依据上天的意志治理国家,王权具有神秘色彩。 (2)带有浓厚的部族色彩。中国古代的早期国家以血缘关系为纽带,宗法制是早期政治制度体系的核心,族权和政权紧密结合。中国古代的早期国家——夏、商、周三代的政治、法律和选官制度,都带有浓厚的部族色彩,逐渐形成了以宗法制为核心的制度体系,用分封制作为治理国家的基本方式,用世卿世禄制作为选拔官吏的基本方式。这种制度体系,以西周最为典型。 3.最高执政集团尚未实现权力的高度集中(中央集权程度较低)。无论是商朝的方国,还是周朝的封国,自治权都很大, 天子的身份只是“共主”,对诸侯下属的领地并无实际的统治权。 [针对训练] (2017·武汉调研)《周礼》载:“以本俗六,安万民,一曰媺宫室,二曰族坟墓……”;对“族坟墓”,郑玄注:“族犹类也。同宗者生相近,死相迫。”材料中提到的“族坟墓”( ) A.维护了贵族间血缘宗法关系 B.实现了周朝王权的高度集中 C.反映了分封制度的全面推行 D.体现了周人生活的迷信色彩 解析:选A。“族坟墓”意为同宗族的人死后,活着的族人会让其归葬本族墓地,有利于凝聚宗族,维护贵族间血缘宗法关系,故A项正确;周朝尚未实现统治权力的高度集中,故B项错误;材料未涉及分封制,故C项错误;材料未体现周人生活的迷信色彩,故D项错误。 [随堂演练] 一、选择题 1.(2017·皖南八校高三联考)商周的国家组织原则是按照血缘关系和姻亲关系来确定社会等级,政权和族权合二而一,由贵族行使政治统治权。对此合理的解释是( ) A.“礼刑并用” B.“亲贵合一” C.“礼法融合” D.“血亲为主” 解析:选B。材料“按照血缘关系和姻亲关系”“由贵族行使”体现商周时期实行“亲贵合一”的政治体制,故B项正确;材料未体现“礼刑并用”,故A项错误;“礼法融合”与材料“按照血缘关系和姻亲关系来确定社会等级,政权和族权合二而一,由贵族行使政治统治权”不符,故C项错误;“血亲为主”与材料“政权和族权合二而一”不符,故D项错误。 2.史载(周)武王克殷后造新都镐京,是为宗周。后又于洛阳建一宏伟的东都,称为成周。“成周”的修建意在( ) A.维护分封制度 B.形成众星拱月的政治格局 C.震慑商朝旧有诸侯国势力 D.强化西周在东方的控制力 解析:选D。分封制是西周分配政治权力的制度,与材料中建“成周”无关,故A项错误;西周时期被分封的诸侯国与王畿形成众星拱月的政治格局,是其建都达成的结果而非意图,故B项错误;商朝旧有诸侯国势力主要分布于宋,且位于王畿以南,故C项错误;西周建立东都主要是强化对东方的控制,故D项正确。 3.(2017·武汉调研)《国语·周语上》云:夫先王之制,邦内甸服(“服”即“服侍天子”),邦外侯服,侯卫宾服,蛮夷要服,戎狄荒服。据此推断,西周时管辖“甸服”之地的是( ) A.周天子 B.诸侯王 C.卿大夫 D.士 解析:选A。西周时以王畿为中心,按相等距离作正方形或圆形边界,依次划分区域为“甸服”“侯服”“宾服”“要服”“荒服”,合称“五服”。根据“邦内甸服”可知“甸服”是王畿,王畿归周天子管辖,故A项正确;诸侯王管辖周天子分封的土地, 故B项错误;卿大夫管辖诸侯分封的土地,故C项错误;士管辖卿大夫分封的土地,故D项错误。 4.《尚书大传》说:“古者诸侯始受封,必有采地:百里诸侯以三十里,七十里诸侯以二十里,五十里诸侯以十五里。其后子孙虽有罪黜,其采地不黜,使子孙贤者守之世世,以祠其始受封之人,此之谓兴灭国,继绝世。”材料反映了( ) A.安土重迁是分封制的思想基础 B.世代相传的采地是维系宗法体系的纽带 C.嫡长子并非封国唯一的继承人 D.封地是诸侯世袭的私有财产 解析:选B。材料介绍采地与分封制的关系,没有反映出分封制的思想基础,故A项错误;“古者诸侯始受封,必有采地”,可知世代相传的采地是维系宗法体系的纽带,故B项正确;西周实行嫡长子继承制,嫡长子是封国唯一的继承人,故C项错误;封地由诸侯世袭,但其所有权归国君,不是诸侯的私有财产,故D项错误。 5.有学者认为,中国古代长时间出现“皇权不下县,县下惟宗族”的现象,这反映了古代乡村治理主要依靠( ) A.分封制 B.宗法制 C.郡县制 D.皇帝制 解析:选B。“县下惟宗族”的现象反映出古代乡村治理主要依靠宗族关系,与分封制无关,故A项错误;古代乡村治理主要依靠宗族关系,即宗法制,故B项正确;材料没有反映出郡县制对古代乡村治理的影响,故C项错误;“皇权不下县”说明皇帝制对古代乡村治理影响很小,故D错误。 6.(2017·黄冈质检)周代的礼制规定:(祭祀祖先时)天子用九鼎,诸侯用七鼎,士甲三鼎或一鼎。到了东周,则是天子、诸侯用九鼎、卿用七鼎,大夫用五鼎,士甲三鼎或一鼎。这一变化在一定程度上( ) A.反映了社会结构的变化 B.反映了社会的转折变革 C.折射出了王侯关系的变化 D.折射出社会经济的发展 解析:选C。鼎是一种权力的象征,周天子—诸侯—卿大夫—士是分封制下的等级秩序,材料中“周代的礼制规定……天子用九鼎,诸侯用七鼎”“到了东周,则是天子、诸侯用九鼎”,反映了政治等级秩序被破坏,故A项错误;材料只反映政治上的变化而不是社会的转折变革,故B项错误;根据材料分析得出,到了东周诸侯与天子享有同样的待遇,反映了王侯关系的变化,故C项正确;材料没有涉及经济发展,故D项错误。 二、非选择题 7.(2017·山西康杰中学月考)阅读下列材料,回答问题。 材料一 欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周之制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制,由是而生宗法及丧服之制;并由是而有封建子弟之制、君天下臣诸侯之制。……其旨则在纳上下于道德,而合天子、诸侯、卿大夫、士、庶民,以成一道德之团体。周公制作之本意实在于此。 ——王国维《殷周制度论》 材料二 别子(嫡长子之外的其他嫡子、庶子)为祖,继(继嗣)别为宗,继祢(亡父)者为小宗。有百世不迁之宗,有五世则迁之宗。百世不迁者,别子之后也。宗其继别子之所自出者,百世不迁者也。宗其继高祖者,五世则迁者也。尊祖故敬宗,敬宗尊祖之义也。 ——《礼记·大传》 (1)根据材料一,“封建子弟之制”指什么?该制度有哪些特征? (2)根据材料二,并结合所学知识概括宗法制的特点。并指出该制度对维护周天子权威有何积极作用。 解析:第(1)问,第一小问,根据“封建子弟”不难判断。第二小问,根据关键信息“封建子弟”“合天子、诸侯、卿大夫、士、庶民,以成一道德之团体”,从血缘关系和内部等级等方面组织答案。第(2)问,第一小问,依据教材内容可知,宗法制的核心是嫡长子继承制,“大宗”与“小宗”是相对的,宗法制与分封制互为表里;依据材料可知家族祭祀权是政治地位的标志,西周政权与族权密切结合。第二小问,根据材料二的信息直接概括即可,应侧重于国家的统治方面。 答案:(1)指分封制。 特征:与宗法制互为表里(血缘与国家政治制度相结合);层层分封、等级森严。 (2)特点:以嫡长子继承制为核心;“大宗”与“小宗”是相对的;宗法制度与分封制度密切相关;西周政权与族权密切结合。 积极作用:建立在血缘关系基础之上的政治联系具有向心力,有利于加强周天子的权威,有利于西周王朝的长治久安。 [课时作业] 一、选择题 1.(2017·邯郸高三一模)先秦时期的社会管理者通过对节庆时间、场合、仪式的安排等有意或无意地对治下百姓进行管理和教化。夏商周三代的岁时节庆一脉相承,在人们参与节庆活动的过程中,不同地区的人产生了共同的时间观念和时间体验。由此可见,先秦节庆( ) A.束缚了百姓的思想及其生活 B.提升了人们的族群认同 C.宣示了夏商周政权的合法性 D.娱乐性取代了教化功能 解析:选B。材料叙述的是夏商周时期不同地方的人参与共同的节日,没有提到束缚人们的思想和生活,故A项错误;夏商周时期岁时节庆一脉相承,不同地区的人产生共同的时间观念和时间体验,有利于民族团结,有利于加强民族的凝聚力,故B项正确;先秦节庆与政权的合法性无关,故C项错误;材料中没有着重讲述娱乐性,故D项错误。 2.(2017·全国名校高三大联考)“我生不有命在天”一语,见载于《尚书·西伯戡黎》,此语乃殷大臣祖伊深感周邦对殷王朝已构成巨大威胁而奔告于纣时,纣对祖伊说的话。它反映出殷商时期( ) A.天子成为君主称号 B.存在君权神授观念 C.纣王权威受到质疑 D.萌发天人感应学说 解析:选B。题干中并未提到天子的称呼,故A项错误;题干中“我生不有命在天”的意思是我的命运由上天决定,体现出了君权神授的观点,故B项正确;题干中并未提及纣王的权威受到质疑,故C项错误;天人感应学说是西汉时期董仲舒提出的思想观点,故D项错误。 3.(2017·安庆高三模拟)春秋时期的周襄王说:“昔我先王之有天下也,规方千里以为甸服,以供上帝山川百神之祀,以备百姓兆民之用,以待不庭不虞之患。其馀以均分公侯伯子男,使各有宁宇。”材料中所说周朝( ) A.王室力量雄厚 B.四方诸侯雄起 C.实现天下一统 D.王权依托神权 解析:选A。根据材料“昔我先王之有天下也,规方千里以为甸服……其馀以均分公侯伯子男,使各有宁宇”可知,周襄王认为周天子拥有天下,各地都来臣服,分封各地诸侯,使他们有自己的地盘,故A项正确。 4.(2017·大庆高三模拟)西周时期,周天子设置卿士协助管理王畿的财政等事务,同时建立了一系列官员选拔和升迁制度。这说明了当时( ) A.国家实现权力高度集中 B.蕴含着官僚政治的因素 C.贵族政治已经形同虚设 D.奠定中华大一统的基础 解析:选B。从材料中周天子设置辅助管理国家事务的官员及官员任免和升迁制度,说明官员由天子任免,与世袭的贵族政治不同,带有官僚政治色彩,故B项正确。 5.《左传》有云:“昔周公、大公股肱周室,夹辅成王。成王劳之,而赐之盟,曰:世世子孙无相害也。载在盟府,大师职之。”材料表明( ) A.周天子与诸侯王关系近乎平等 B.“礼崩乐坏”的局面开始出现 C.诸侯之间通过盟约来维系和平 D.等级森严的官僚政治已经确立 解析:选C。分封制下天子与诸侯存在森严的等级制度, 故A项错误;礼乐制度材料无从体现,故B项错误;材料“成王劳之,而赐之盟,曰:世世子孙无相害也。载在盟府,大师职之”表明天子利用盟约对诸侯施加压力,以此维系诸侯国之间的长久和平,故C项正确;秦朝全面推行郡县制是官僚政治确立的标志,故D项错误。 6.(2017·吉林调研)周初分封都要有隆重的仪式,然后被分封的诸侯率族人到达封地,建立军事据点,由点到面进行武装拓展,完成对封地的控制。据点叫“国”,国以外的土地叫“野”。“国”之中的居民叫“国人”,“野”之中的居民叫“野人”。下列推断最有可能正确的是( ) A.“国”在西周时发展为封建城市 B.“野”的范围大小决定着诸侯国的地位 C.“国人”多数是贵族的同族人 D.“野人”的主要职责是拱卫京师 解析:选C。从“据点叫‘国’”,可知“国”能发展为封建城市,但也可能发展为具有多个封建城市的“国”,A项表述不准确,故A项错误;从“据点叫‘国’,国以外的土地叫‘野’”可知“国”的范围决定着诸侯国的地位大小,故B项错误;从“被分封的诸侯率族人到达封地”“‘国’之中的居民叫‘国人’”,可知“国人”是诸侯的同族人,故C项正确;从“国以外的土地叫‘野’……‘野’之中的居民叫‘野人’”,可知“野人”是受诸侯国控制的人口,故D项错误。 7.(2017·武汉模拟)丁山先生在《宗法考源》中说:“宗法之起,不始周公制礼,盖兴于宗庙制度……宗法者;辨先祖宗昭穆亲疏之法也。”而王国维先生指出:“殷以前无嫡庶之制”“商人无嫡庶之制,故不能有宗法”。对以上材料理解正确的是( ) A.宗法制在西周以前已经产生 B.嫡长子继承制是判断宗法制的依据 C.宗法制只存在于统治阶层中 D.关于宗法制的起源目前存在着争议 解析:选D。宗法制在西周以前已经产生是丁山先生的观点,只反映部分信息,故A项错误;嫡长子继承制是判断宗法制的依据是王国维先生的观点,只反映部分信息,故B项错误;丁山先生和王国维先生都没有提出宗法制只存在于统治阶层中,故C项错误;丁山先生和王国维先生关于宗法制起源的观点是不同的,由此可见关于宗法制的起源问题存在争议,故D项正确。 8.(2017·广东七校联考)中国古代的姓氏文化历史悠久,源远流长。其中最早的一批姓氏包括姬、姜、嬴、姒、妊、妘、娮、姚等。这些姓氏出现的主要原因是( ) A.封建礼制对女性的压迫 B.受西周宗法制的影响 C.政治上分封制的实施 D.血缘关系最初以母系来确定 解析:选D。封建礼制对女性的压迫与姓氏起源无关,故A项错误;中国古代姓氏起源于母系氏族时期,故B项错误,D项正确;政治上分封制的实施与姓氏起源无关,故C项错误。 9.(2017·黄冈高三调研)《吕氏春秋·慎势》说:“先王之法,立天子不使诸侯疑焉,立诸侯不使大夫疑焉,立嫡子不使庶孽疑焉。疑生争,争生乱,是故诸侯失位则天下乱,大夫无等则朝廷乱,妻妾不分则家室乱,嫡孽无别则宗族乱。”材料体现了宗法制的作用是( ) A.维护社会的安定 B.加强了周王的权力 C.区分血缘的远近 D.保证贵族特权地位 解析:选A。根据材料“故诸侯失位则天下乱,大夫无等则朝廷乱,妻妾不分则家室乱,嫡孽无别则宗族乱”可知宗法制的实行有助于国家政治层面和家族内部层面的双重稳定,故A项正确。 10.(2017·德州模拟)公元前651年,齐桓公召集各诸侯国于葵丘会盟,盟约中提出:不准把水祸引向别国;不准因别国灾荒而不卖给粮食;不准更换太子;不准以妾代妻;不准让妇女参与国家大事。该盟约反映了各诸侯国( ) A.积极拥戴周天子 B.维护宗法统治秩序 C.互相协作促进统一 D.走上了和平共处之路 解析:选B。齐桓公召集各诸侯国于葵丘会盟,是春秋诸侯争霸的表现,此时周天子权威衰微,故A项错误;“不准把水祸引向别国……不准让妇女参与国家大事”反映的是宗法秩序,故B项正确;葵丘会盟确立了齐桓公霸主地位,盟约中有经济协作内容,但不是促进统一,故C项错误;春秋诸侯争霸,没有走上和平共处之路,故D项错误。 11.(2017·广元高三统考)“乐者为同,礼者为异。同则相亲,异则相敬。乐胜则流,礼胜则离。合情饰貌者,礼乐之事也,礼义立,则贵贱等矣。乐文同,则上下和矣。”这段话说明了礼乐制度( ) A.促使君主庶人日趋平等 B.塑造人群的集体认同 C.明确社会的等级关系 D.规范“和而不同”的秩序 解析:选D。礼乐制度实质上是等级制,规定上下有别,故A项错误;依据材料“乐者为同,礼者为异。同则相亲,异则相敬”可知这段话的主旨是以乐求同,以礼存异,并非集体认同的问题,故B项错误;材料反映的是社会等级明确对维护社会和谐的作用,故C项错误;根据材料“则贵贱等矣……则上下和矣”可知礼乐制度下明确的等级制度与社会和谐的关系,故D项正确。 12.(2017·广州调研)王国维在《殷周制度论》中,论述了古代王权的演变情况。他认为, 夏商时期的天子与诸侯没有君臣关系,天子只是诸侯的盟主而已……而西周新封的诸侯多是王室至亲或功臣,天子的地位因此而至尊,由诸侯之长变为其君,并通过宗法礼乐制确定了与诸侯的君臣关系。上述分析说明( ) A.夏商是贵族联盟政治,西周是封建社会的君臣政治 B.西周的政治制度与国家形态演进强化了王权 C.夏商是贵族政治,西周是中央集权 D.西周的君主专制王权大于夏商时期 解析:选B。“西周新封的诸侯多是王室至亲或功臣,天子的地位因此而至尊,由诸侯之长变为其君,并通过宗法礼乐制确定了与诸侯的君臣关系”体现了分封制、礼乐宗法制与王权强化之间的关系,故B项正确。 二、非选择题 13.阅读下列材料,回答问题。 材料一 裴姓是伯益的后代,周代被封于非(原字为上非下邑)乡,后代因此以非为氏。 后来他们的后裔(六世孙)徙封解邑,就去掉邑旁,以衣旁为裴,称裴氏。 ——《裴氏世谱》 材料二 西周初期分封形势图 (1)据材料一,概述裴姓形成的原因。(8分) (2)据材料二并结合所学知识,简要说明西周初期分封诸侯的主要政治目的及效果。(17分) 解析:(1)由“周代被封于非乡”反映了其姓氏来源于分封,“后裔(六世孙)徙封解邑,就去掉邑旁,以衣旁为裴”说明后人徙封解邑后进行了文字改造。(2)第一小问目的,据材料“西周初期分封形势图”并联系所学知识可知,西周实行分封制的主要政治目的是为了对地方进行有效统治,从而达到巩固周天子统治的目的;第二小问效果,据材料“西周初期分封形势图”并联系所学知识可知分封制的实行扩大了西周的统治区域,加强了对地方的统治,巩固了西周的统治,形成了“周天子—诸侯—卿大夫—士”的等级秩序。 答案:(1)原因:分封制的封地;后人徙封解邑,进行文字改造。 (2)目的:对地方进行有效统治。 效果:扩大了西周的统治区域;加强了对地方的统治,巩固了西周的统治;形成了“ 周天子—诸侯—卿大夫—士”的等级秩序。(任答两点即可) 14.(2017·江南十校高三联考)阅读材料,完成下列要求。 材料一 宗法制在周代完备而严格,继位的族长在宗族中有对宗族祖先的主祭权、对族人政治上的治理权、对宗族内共有经济的支配权。同一宗族内,“大宗能率小宗,小宗能率群弟,通其有无,所以纪理族人者也”。这种关系不断发展的结果是君统宗统的合一。 ——摘编自冯尔康等《中国宗族史》 材料二 清末民初,宗族组织原则发生了某些变化。1905年,上海王、朱两氏将祠堂族长制改为族会制,“从事家族立宪”。1918年该族增订族会章程,1924年修改,并经会员大会讨论通过。曹氏宗族的管理体制也开始近代化,规定族众有参与宗族事务的重大权力。此外,浙江绍兴阮氏宗族在1923年之前设立该族议事、执行二部,实行任期制,由选举产生。 ——摘编自常建华撰《中国文化通志·宗祖志》 (1)结合材料一及所学知识,概括周代宗法制的特点,并分析该制度的影响。(12分) (2)根据材料二并结合所学知识,指出清末民初宗族管理和周代相比有何不同,并分析其产生的背景。(10分) (3)我们应如何认识宗法制的这种演变?(3分) 解析:(1)第一小问特点:根据所学,宗法制的核心是嫡长子继承制,可以得出宗法制以嫡长子继承制为核心的特点;根据材料一“宗法制在周代完备而严格”能够得出体系完备的特点;根据材料一“大宗能率小宗,小宗能率群弟”能够得出等级森严的特点;根据材料一“继位的族长……对族人政治上的治理权”“君统宗统的合一”能够得出与政治关系密切(家国一体)的特点。第二小问影响:在分析宗法制的影响时,应从积极性和局限性两个方面来分析。(2)第一小问不同:在审题过程中应当注意,此处强调的是宗法制在清末民初的变化,而非比较古代与近代宗法制的特点,这是审题的易错点,所以只需要概括清末民初宗法制的新变化即可。第二小问背景:宗法制从古代中国的一项重要的政治制度(或与政治密切相关的制度、观念)变为逐渐与政治相分离,这与清末民初中国政治转型有关,即政治的近代化;宗法观念和管理的民主化、规范化等显然与当时宗族成员思想观念变化有关,该变化则是受到西方民主思想的传入、思想的解放、现代媒体发展的影响;此外,社会制度或观念的变革根本上要从经济因素上来考量,即资本主义的发展。(3)在本题作答的过程中,可简述宗法制从周朝至清末民初的特点,再得出相应认识。认识可从文明史的角度,以社会的进步作答;也可从唯物史观的角度作答,以经济形式的不同影响社会制度或政治观念为视角;还可从宗法制在变化中的不变因素作答,即宗法制始终对中国人的生活和思想观念有深刻影响,说明宗法制度的强大生命力等。 答案:(1)特点:嫡长子继承制;体系完备;等级森严(族长具有专断权力);与政治关系密切(家国一体)。 影响:积极作用:保证了贵族在政治上的垄断和特权地位;有利于统治集团内部的稳定和团结;注重家庭建设,提倡尊老爱幼,有利于提高民族凝聚力。消极方面:过分重视人情关系,人为地划分远近尊卑,个人的自主意识和平等权利受约束,一定程度上与现代的平等和法治观念相违背。 (2)不同:宗族管理具有民主性、规范化和分权色彩,与政治关系分离。 背景:政治近代化的推动(维新运动、清末立宪运动、辛亥革命或中华民国的成立);西方民主思想的传入、思想的解放、现代媒体的发展;中国对外开放程度的加深,资本主义的发展等。 (3)认识:由等级森严,发展到具有民主色彩,体现了社会的发展和进步。(言之成理即可)查看更多