- 2022-06-13 发布 |

- 37.5 KB |

- 7页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2018-2019学年河南省安阳市第三十六中学高一上学期第一次月考历史试题

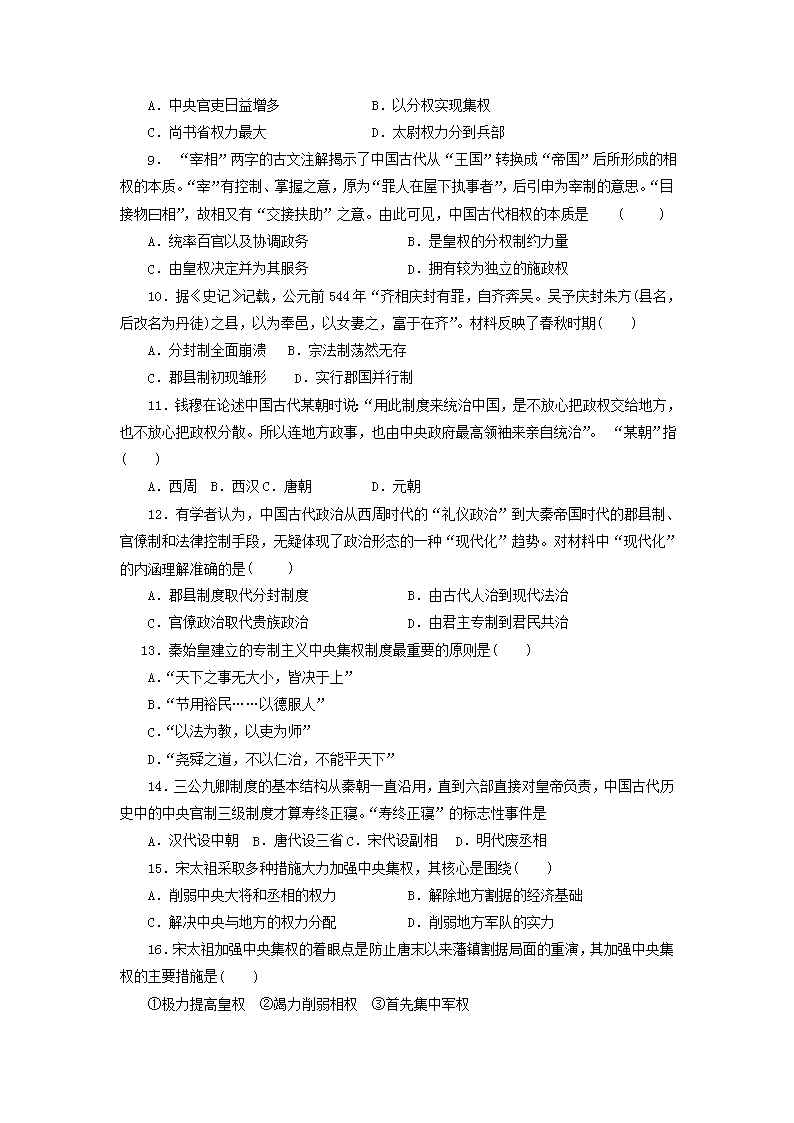

2018-2019学年河南省安阳市第三十六中学高一上学期第一次月考历史试题一、单项选择题(本大题共35小题,每小题2分,共70分)1.我们中国人自古就有“同祖同宗”“认祖归宗”“寻根问祖”“叶落归根”等民族认同感和归属感,下列与之对应正确的是( )A.夏、王位世袭制B.周、分封制C.周、宗法制D.唐、科举制2.钱穆在《中国历代政治得失》中说至秦汉时期,……一切贵族家庭都倒下了,原本只有一个家,此刻变作了国家。据此推断,秦汉“化家成国”主要得益于( )A.实行分封制B.实行宗法制C.采用严刑酷法D.推行郡县制3.“陈胡公满者,虞帝舜之后也……周武王克殷……封之于陈。”陈胡公属于西周时受封的( )A.王族B.功臣C.先代贵族D.周边归顺贵族部落首领4.有学者认为:“西周的封建社会,从纵剖面看,是一个宝塔式结构,王室之下,有几级的封建;从横切面来看,统治阶级中,也存在着以亲属血缘为基础的宗族组织”。这说明西周政治制度特点是( )A.中央集权B.家国一体C.天下为公D.官僚政治5.汉武帝时《出界律》规定:诸侯王只能在自己的封地活动,绝对不能私出国(诸侯国)界。这一规定的根本目的是( )A.强化君主专制B.加强思想控制C.防止诸侯割据D.加强中央集权6.东周时期,王朝软弱无力,封建主相互混战不休。导致东周王室衰微的政治因素是( )A.宗法制的衰落B.分封制的瓦解C.郡县制的实施D.世官制的沿袭7.《集解》引苏林曰:“秦时无刺史,以御史监郡。”秦始皇三十六年,在华阴平舒道有人对使者奉璧并诅咒“今年祖龙死”,于是始皇大怒,“使御史观望”。材料中秦御史的主要职责是( )A.负责监察工作B.行使行政大权C.掌握司法刑狱D.组织史书编撰8.比较下列甲、乙两图,由甲图到乙图所反映的本质问题是( )\nA.中央官吏日益增多B.以分权实现集权C.尚书省权力最大D.太尉权力分到兵部9.“宰相”两字的古文注解揭示了中国古代从“王国”转换成“帝国”后所形成的相权的本质。“宰”有控制、掌握之意,原为“罪人在屋下执事者”,后引申为宰制的意思。“目接物曰相”,故相又有“交接扶助”之意。由此可见,中国古代相权的本质是 ( )A.统率百官以及协调政务 B.是皇权的分权制约力量C.由皇权决定并为其服务 D.拥有较为独立的施政权10.据《史记》记载,公元前544年“齐相庆封有罪,自齐奔吴。吴予庆封朱方(县名,后改名为丹徒)之县,以为奉邑,以女妻之,富于在齐”。材料反映了春秋时期( )A.分封制全面崩溃B.宗法制荡然无存C.郡县制初现雏形D.实行郡国并行制11.钱穆在论述中国古代某朝时说:“用此制度来统治中国,是不放心把政权交给地方,也不放心把政权分散。所以连地方政事,也由中央政府最高领袖来亲自统治”。“某朝”指( )A.西周B.西汉C.唐朝D.元朝12.有学者认为,中国古代政治从西周时代的“礼仪政治”到大秦帝国时代的郡县制、官僚制和法律控制手段,无疑体现了政治形态的一种“现代化”趋势。对材料中“现代化”的内涵理解准确的是( )A.郡县制度取代分封制度B.由古代人治到现代法治C.官僚政治取代贵族政治D.由君主专制到君民共治13.秦始皇建立的专制主义中央集权制度最重要的原则是( )A.“天下之事无大小,皆决于上”B.“节用裕民……以德服人”C.“以法为教,以吏为师”D.“尧舜之道,不以仁治,不能平天下”14.三公九卿制度的基本结构从秦朝一直沿用,直到六部直接对皇帝负责,中国古代历史中的中央官制三级制度才算寿终正寝。“寿终正寝”的标志性事件是A.汉代设中朝B.唐代设三省C.宋代设副相D.明代废丞相15.宋太祖采取多种措施大力加强中央集权,其核心是围绕( )A.削弱中央大将和丞相的权力B.解除地方割据的经济基础C.解决中央与地方的权力分配D.削弱地方军队的实力16.宋太祖加强中央集权的着眼点是防止唐末以来藩镇割据局面的重演,其加强中央集权的主要措施是( )①极力提高皇权 ②竭力削弱相权 ③首先集中军权\n④削弱地方权力A.①②③④B.②③④C.①③④D.③④17.西方人对古希腊文明有着无法释怀的感念。西方人感念的是古希腊的A.独特的地理环境B.发达的商品经济C.高大宏伟的建筑D.城邦的民主制度18.《宋史》记载的“掌军国机务,兵防、边备、戎马之政令,出纳密令,以佐邦治”的机构是( )A.三司B.政事堂C.门下省D.枢密院19.政治制度文明之魂为“有衡”。“有衡”首先表现为不同权力之间的相互制衡。下列史实体现上述思想的是( )A.汉代分封同姓王B.唐朝三省并立C.元代推行行省制D.清朝设军机处20.“铁券”(下图),民间俗称“免死牌”,始于汉代,是封建帝王颁发给功臣、重臣的一种带有奖赏和盟约性质的凭证。这种现象( )①反映了君主专制空前强化的趋势 ②表明封建特权与君主专制紧密相连③说明君主专制带有很大的随意性④使君主专制下的法律制度受到挑战A.①④ B.②③ C.①② D.③④21.“先时国家始制九品,各使诸郡选置中正,差叙自公卿以下,至于郎吏,功德材行所任。茂同郡护羌校尉(官名)王琰,前数为郡守,不名为清白。而琰子嘉(即王琰之子王嘉)仕历诸县,亦复为通人(学识渊博通达的人)。嘉时还为散骑郎(官名),冯翊郡(地名)移嘉为中正。”该材料主要表明中正官( )A.以严格的考试作为录用标准B.大多在中央官员中选置产生C.从各郡现任官员中选拔兼任D.对当地人物的德才进行评定22.苏轼总结我国古代的选官制度时说:“三代以上出于学,战国至秦出于客,汉以后出于郡县吏,魏晋以来出于九品中正,隋唐至今出于科举。”由此,汉代主要的选官方式是( )A.世袭 B.察举C.科考 D.自荐23.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“\n渐渐地,这些考试开始集中于文学体裁和儒家正统观念,最后的结果是形成一种制度,为中国提供了一种赢得欧洲人尊敬和羡慕的、有效稳定的行政管理。”在此,作者意在强调该制度( )A.扩大了官员来源B.提升了官员文化素养C.加强了中央集权D.推动了中国走向世界24.下列关于内阁制与宰相制的说法,不正确的是( )A.宰相是法定的中央一级的行政或决策机构,内阁是为皇帝提供顾问的官僚机构B.内阁和宰相都是为适应封建君主专制的需要而设立C.内阁阁臣不能制约皇权,而宰相具有制约皇权的作用D.内阁阁臣和宰相都由皇帝直接任免25.大明永乐帝在位期间,一个帮助皇帝的“助手”机构——内阁最终形成。下列有关其形成的史实,表述正确的是( )A.明太祖朱元璋正式设立内阁B.张居正是朱元璋的内阁首辅大臣C.明成祖朱棣时内阁属于虚职D.朱元璋时的殿阁大学士品秩较低26、内阁只是皇帝的私人办公厅,不是政府正式的政事堂,内阁学士也只是皇帝的内廷秘书,不是外朝正式宰相之职,于是皇帝在法理上,便变成在政府里的真正领袖。这材料反映的本质是( )A.内阁只是皇帝的侍从机构B.内阁大臣等同于宰相C.内阁强化了君主专制D.皇帝成为政府的真正领袖27、明初,废行省设三司,简称布政使司、布政司、藩司,不称“行省”。清朝沿袭明制,但布政使司辖区直接通称为“行省”,并在各省布政使之上设置固定制的总督、巡抚掌管全省军民事务。布政使成为巡抚属官,专管一省或数个府的民政、财政、田土、户籍、钱粮、官员考核、沟通督抚与各府县。这反映了明清()A.扩大地方行政权力B.中央集权不断加强C.政治制度不断成熟D.地方机构办事高效28、明太祖朱元璋曾经祷了一块“内臣不得干预政事”的铁牌,挂于宮门里,可后来明代政治最坏时,司礼监太监却成了真“宰相”,甚至成了真“皇帝”,其根本原因在于()A.政治腐败B.宦官专权C.君主专制D.中央集权29、《清史稿》中记载:“先是世祖亲政,日至票本房,大学士司票拟,意任隆密。康熙时,改内阁,分其职设翰林院。雍正时,青海告警,复分其职设军机处,……\n军机处军机大臣,无定员,由大学士、尚书、侍郎内特旨召入。……掌军国大政,以赞机务。……明降谕旨,述交内阁。”由此可知军机处()A.大臣须由专人担任B.掌控军国大事决策权C.分化了内阁的权力D.主要为皇帝提供建议30、有学者认为专制君主集权始终面临两个无法解脱的困境。其一,只要君主运用官僚体制来管理社会,就会受到官僚集团的制约。其二,君主为了防止其坐大,必然采取各种手段来削弱。但是,皇帝越是打击,官僚集团的规摸越庞大,组织越严密。由此可知()A.君主加强皇权的措施经历了由内官到外官的演化B.专制君主必须要依靠官僚体制才能统治整个社会C.君主大权独揽的说法某种程度上不具有可操作性D.皇权加强官僚体制的削弱是历史发展的必然趋势31、下列不属于魏晋南北朝时期南朝政权的是A.宋B.齐C.梁D.南汉32、下列不属于中国历史上少数民族建立的政权的是A.清B.辽C.西晋D.西夏33、下列不属于地跨三大洲的古代政权的是A.大唐帝国B.奥斯曼土耳其帝国C.阿拉伯帝国D.拜占庭帝国34、下列不属于古代政权中开国君主的是A.李元昊B.完颜阿骨打C.顺治D.耶律阿保机35、下列属于18世纪时期的历史人物的是A.华盛顿B.俾斯麦C.伊藤博文D.马克思二、非选择题:(共2小题,共30分。)36、历代王朝不断地调控中枢权力以维护其统治。阅读下列材料:材料一 郡举贤良,对策百余人,武帝善助对,由是独擢助为中大夫。后得朱买臣、吾丘寿王、司马相如……并在左右。……屡举贤良文学之士。公孙弘起徒步(平民),数年至丞相。开东阁,延贤人与谋议,朝觐奏事,因言国家便宜。上令助等与大臣辩论……大臣数诎。——《汉书·严助传》材料二 (明初内阁大学士)掌献替可否(意即对君劝善规过,议论兴革)……凡上之达下,曰诏,曰诰……皆起草进画,以下之诸司。下之达上,曰题,曰奏……皆审署申覆(意即审查签收,上报或发回)而修画焉,平允乃行之。……\n大典礼、大政事,九卿、科道官会议已定,则按典制,相机宜,裁量其可否,斟酌入告。——《明史·职官一》请回答:(1)据材料一,归纳汉武帝为削弱相权所采取的举措。(4分)(2)据材料二,归纳明初内阁大学士的主要职责;结合所学知识,说明明初阁臣为何不能等同于丞相。(8分)(3)综合上述材料,概括历代王朝调控中枢权力的基本策略和原则。(3分)37.阅读材料,回答问题(15分)材料一——整理自《新唐书·百官志》材料二由于山川形便原则是促成地方割据的一个重要因素,因此从秦代一开始,统治者便有意识地采用了犬牙交错的原则与之相抗衡……元明清时期,这一原则更发展得淋漓尽致。另外,无论是基层政区还是上层政区,其地理分布变化的总趋势都是从北密南稀到南密北稀的逆转,由秦代北方是南方的两倍余,到隋代南北大致相等,到清中叶,南方政区近于北方的两倍。——摘编自周振鹤《体国经野之道》(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐朝时期实行的政治制度,并分析该制度对中央权力运行的作用。(8分)(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代行政区划的基本原则。(3分)(3)根据以上材料并结合所学知识,简要说明中国古代政治制度的发展趋势。(4分)\nCDCBDBABCCDCADCDDDBBCBCDDCBCCCDCACA36【答案】(1)举措:任用贤良文学之士为身边近臣;让他们参与议政、奏事;令其诘难大臣。(2)职责:劝谏皇帝,匡正过失,讨论历代盛衰原因和典制沿革;替皇帝起草诏令和批答大臣的奏章;将九卿等议定的意见经审查后报告皇帝。说明:内阁始终不是法定中央决策机构;不能统领六部。(3)策略:分散权力;权力制衡。原则:皇权至上。37【答案】(1)制度:三省六部制。(2分)作用:共议国政,有利于减少决策失误;分工负责,有利于提高行政效率;分散相权,有利于防范宰相擅权,强化君权。(8分)(2)原则:山川形便;犬牙交错;依经济和人口变化不断调整。(6分)(3)趋势:皇权日益加强,相权日益削弱,直至废除丞相。中央的权力日益加强,地方的权力日益削弱,中央对地方的控制不断加强。(6分)查看更多