- 2021-08-24 发布 |

- 37.5 KB |

- 12页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

内蒙古包头市稀土高新区二中2020届高三10月月考化学试题

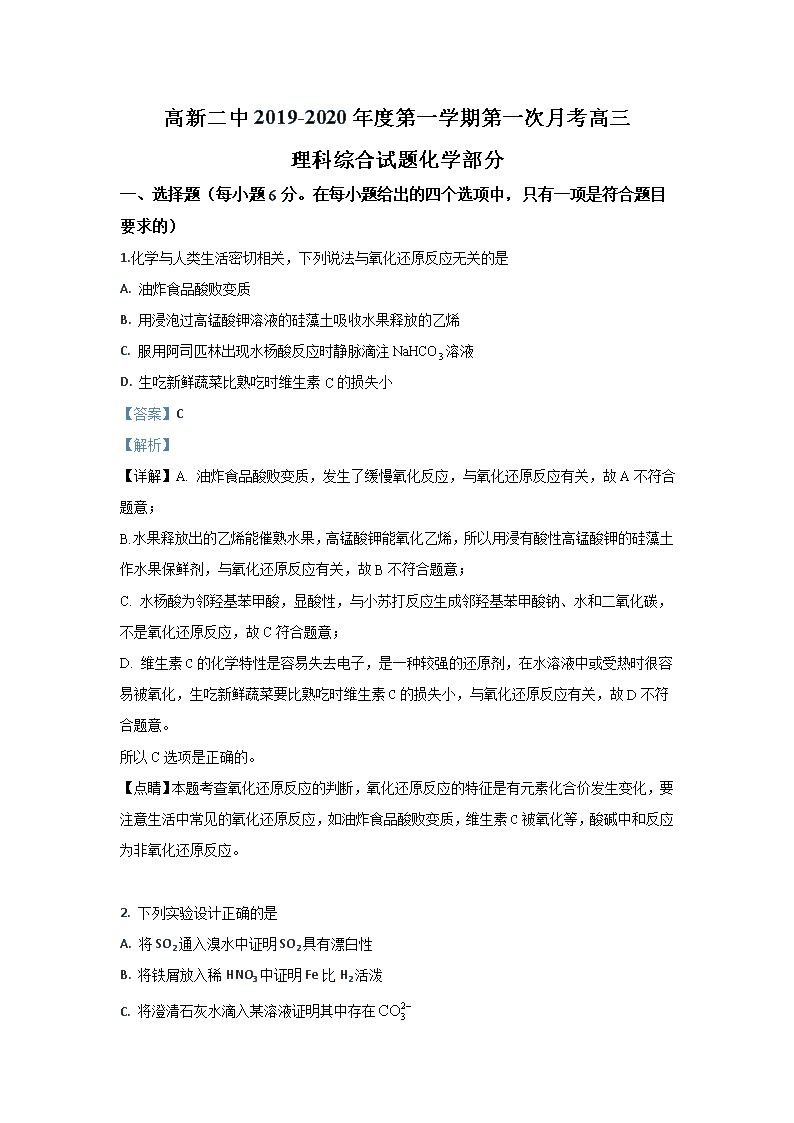

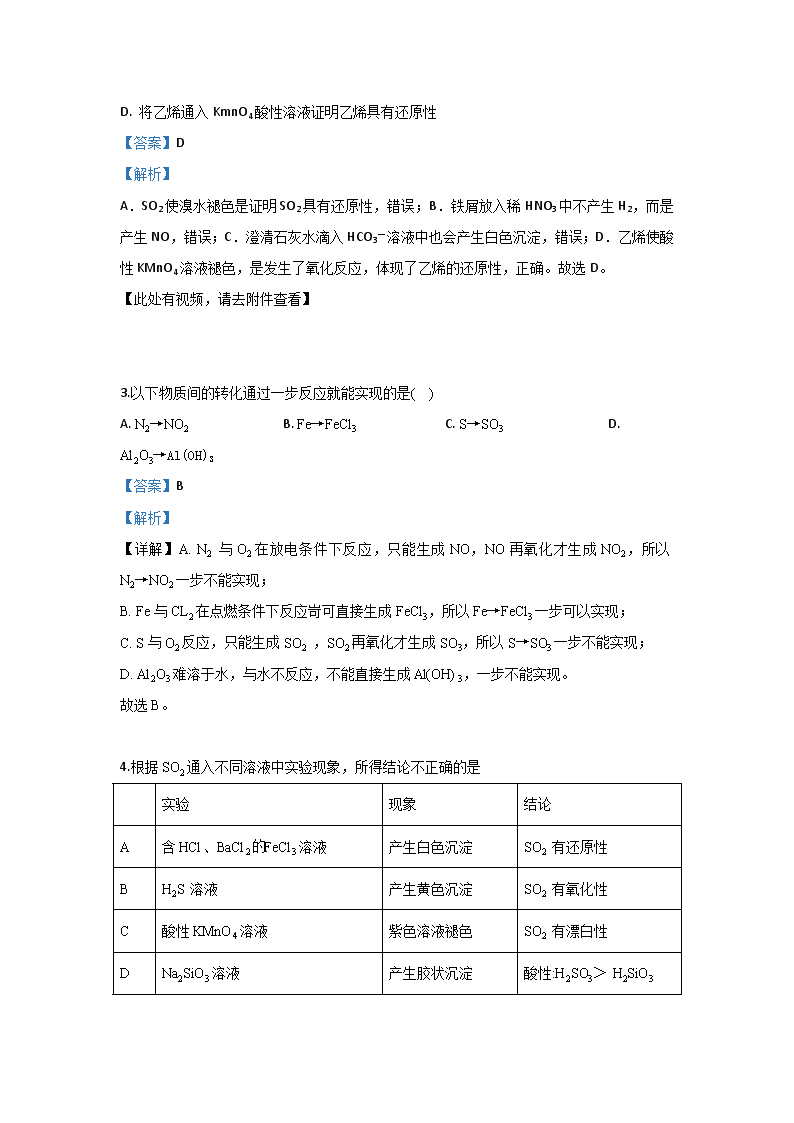

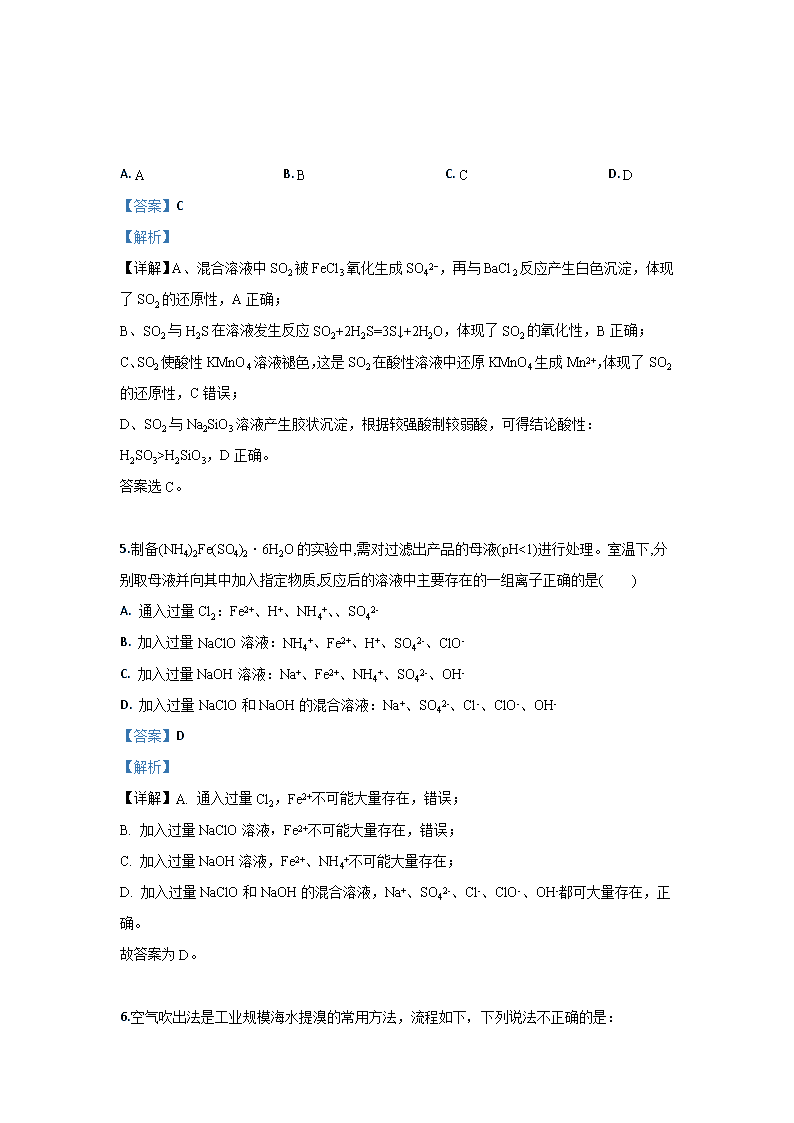

高新二中2019-2020年度第一学期第一次月考高三 理科综合试题化学部分 一、选择题(每小题6分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1.化学与人类生活密切相关,下列说法与氧化还原反应无关的是 A. 油炸食品酸败变质 B. 用浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土吸收水果释放的乙烯 C. 服用阿司匹林出现水杨酸反应时静脉滴注NaHCO3溶液 D. 生吃新鲜蔬菜比熟吃时维生素C的损失小 【答案】C 【解析】 【详解】A. 油炸食品酸败变质,发生了缓慢氧化反应,与氧化还原反应有关,故A不符合题意; B.水果释放出的乙烯能催熟水果,高锰酸钾能氧化乙烯,所以用浸有酸性高锰酸钾的硅藻土作水果保鲜剂,与氧化还原反应有关,故B不符合题意; C. 水杨酸为邻羟基苯甲酸,显酸性,与小苏打反应生成邻羟基苯甲酸钠、水和二氧化碳,不是氧化还原反应,故C符合题意; D. 维生素C的化学特性是容易失去电子,是一种较强的还原剂,在水溶液中或受热时很容易被氧化,生吃新鲜蔬菜要比熟吃时维生素C的损失小,与氧化还原反应有关,故D不符合题意。 所以C选项是正确的。 【点睛】本题考查氧化还原反应的判断,氧化还原反应的特征是有元素化合价发生变化,要注意生活中常见的氧化还原反应,如油炸食品酸败变质,维生素C被氧化等,酸碱中和反应为非氧化还原反应。 2. 下列实验设计正确的是 A. 将SO2通入溴水中证明SO2具有漂白性 B. 将铁屑放入稀HNO3中证明Fe比H2活泼 C. 将澄清石灰水滴入某溶液证明其中存在 D. 将乙烯通入KmnO4酸性溶液证明乙烯具有还原性 【答案】D 【解析】 A.SO2使溴水褪色是证明SO2具有还原性,错误;B.铁屑放入稀HNO3中不产生H2,而是产生NO,错误;C.澄清石灰水滴入HCO3-溶液中也会产生白色沉淀,错误;D.乙烯使酸性KMnO4溶液褪色,是发生了氧化反应,体现了乙烯的还原性,正确。故选D。 【此处有视频,请去附件查看】 3.以下物质间的转化通过一步反应就能实现的是( ) A. N2→NO2 B. Fe→FeCl3 C. S→SO3 D. Al2O3→Al(OH)3 【答案】B 【解析】 【详解】A. N2 与O2在放电条件下反应,只能生成NO,NO再氧化才生成NO2,所以N2→NO2一步不能实现; B. Fe与CL2在点燃条件下反应岢可直接生成FeCl3,所以Fe→FeCl3一步可以实现; C. S与O2反应,只能生成SO2 ,SO2再氧化才生成SO3,所以S→SO3一步不能实现; D. Al2O3难溶于水,与水不反应,不能直接生成Al(OH)3,一步不能实现。 故选B。 4.根据SO2通入不同溶液中实验现象,所得结论不正确的是 实验 现象 结论 A 含HCl、BaCl2FeCl3溶液 产生白色沉淀 SO2 有还原性 B H2S 溶液 产生黄色沉淀 SO2 有氧化性 C 酸性KMnO4溶液 紫色溶液褪色 SO2 有漂白性 D Na2SiO3溶液 产生胶状沉淀 酸性:H2SO3> H2SiO3 A. A B. B C. C D. D 【答案】C 【解析】 【详解】A、混合溶液中SO2被FeCl3氧化生成SO42−,再与BaCl2反应产生白色沉淀,体现了SO2的还原性,A正确; B、SO2与H2S在溶液发生反应SO2+2H2S=3S↓+2H2O,体现了SO2的氧化性,B正确; C、SO2使酸性KMnO4溶液褪色,这是SO2在酸性溶液中还原KMnO4生成Mn2+,体现了SO2的还原性,C错误; D、SO2与Na2SiO3溶液产生胶状沉淀,根据较强酸制较弱酸,可得结论酸性:H2SO3>H2SiO3,D正确。 答案选C。 5.制备(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O的实验中,需对过滤出产品的母液(pH<1)进行处理。室温下,分别取母液并向其中加入指定物质,反应后的溶液中主要存在的一组离子正确的是( ) A. 通入过量Cl2:Fe2+、H+、NH4+、、SO42- B. 加入过量NaClO溶液:NH4+、Fe2+、H+、SO42-、ClO- C. 加入过量NaOH溶液:Na+、Fe2+、NH4+、SO42-、OH- D. 加入过量NaClO和NaOH的混合溶液:Na+、SO42-、Cl-、ClO-、OH- 【答案】D 【解析】 【详解】A. 通入过量Cl2,Fe2+不可能大量存在,错误; B. 加入过量NaClO溶液,Fe2+不可能大量存在,错误; C. 加入过量NaOH溶液,Fe2+、NH4+不可能大量存在; D. 加入过量NaClO和NaOH的混合溶液,Na+、SO42-、Cl-、ClO-、OH-都可大量存在,正确。 故答案为D。 6.空气吹出法是工业规模海水提溴的常用方法,流程如下,下列说法不正确的是: A. 步骤①中发生的主要反应为Cl2+2Br-=Br2+2Cl- B. 步骤②③的目的是富集溴元素 C. 物质X 为HBrO D. 空气吹出法用到了溴易挥发的性质 【答案】C 【解析】 试题分析:C项物质X中含有HBr和H2SO4. 考点:工业提取溴的过程,溴及其化合物的性质。 7.下述实验中均有红棕色气体产生,对比分析所得的结论不正确的是 A. 由①中的红棕色气体,推断产生的气体一定是混合气体 B. 红棕色气体不能表明②中木炭与浓硝酸产生了反应 C. 由③说明浓硝酸具有挥发性,生成的红棕色气体为还原产物 D. ③的气体产物中检测出CO2,由此说明木炭一定与浓硝酸发生了反应 【答案】D 【解析】 灼热的碎玻璃不能与浓硝酸发生反应,浓硝酸受热发生分解反应产生和氧气,是混合气体,A正确;红热木炭可能只是热介质,使得浓硝酸发生分解反应,生成,不能表明木炭与浓硝酸发生了反应,B正确;由③说明浓硝酸具有挥发性,与红热木炭作用,生成的红棕色气体为,氮元素的化合价降低,为还原产物,C正确;红热木炭可能与空气中的氧气发生反应生成,不能说明木炭一定与浓硝酸发生了反应,D错误;正确选项D。 8.某小组制取氯气并进行氯气的性质实验,其装置如图所示,回答下列问题: (1)仪器A的名称是 ______,实验中制备氯气的反应方程式为 ____________________。 (2)C中发生反应的化学方程式为 ______ .若将干燥的有色布条放入C中,观察到的现象是 ______,原因是 ___________________________。 (3)实验中观察到D溶液变蓝色,查资料得知淀粉碘化钾溶液是淀粉和碘化钾(KI)的混合溶液,写出D装置中发生反应的离子方程式______________________。 (4)F中氯气与铁粉反应制备无水三氯化铁,查资料知该化合物呈棕红色、易吸水潮解, 100℃左右时升华.双通管F中玻璃纤维(不参与反应)的作用是 ______ ;在F和H装置之间安装G装置的目的是____。 (5)H中NaOH溶液作用是 _______________________________。 【答案】 (1). 分液漏斗 (2). MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O (3). Cl2+H2O=HCl+HClO (4). 有色布条褪色 (5). 氯气与水反应生成了次氯酸,次氯酸具有强氧化性,从而使有色布条褪色 (6). Cl2+2I-=I2+2Cl- (7). 防止氯化铁堵塞后面的导管 (8). 防止H中的水蒸气进入F中,使五水三氯化铁潮解 (9). 吸收多余的氯气,防止空气污染 【解析】 【分析】 (1)依据仪器形状说出其名称,实验室用加热二氧化锰与浓盐酸制取氯气据此解答; (2)氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有漂白性,据此解答; (3)氯气氧化性强于碘单质,氯气与碘离子发生氧化还原反应生成碘和氯离子,碘遇到淀粉变蓝; (4)依据生成的固体氯化铁能堵塞导管,导致发生爆炸,氯化铁易吸水潮解的性质解答; (5)氯气有毒直接排放能够引起环境污染,氯气能够与氢氧化钠反应,据此解答。 【详解】(1)依据仪器形状可知仪器A的名称是分液漏斗;实验室用加热二氧化锰与浓盐酸制取氯气,二者反应生成氯化锰、氯气和水,方程式为MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O; (2)氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为Cl2+H2O=HCl+HClO,次氯酸具有漂白性,从而使有色布条褪色,所以若将干燥的有色布条放入C中,观察到的现象是有色布条褪色; (3)氯气氧化性强于碘单质,氯气与碘离子发生氧化还原反应生成碘和氯离子,碘遇到淀粉变蓝,离子方程式为Cl2+2I-=I2+2Cl-; (4)由于氯化铁的熔点较低,容易冷凝堵塞导管,则双通管F中玻璃纤维(不参与反应)的作用是防止氯化铁堵塞后面的导管;氯化铁易吸水潮解,为防止H中的水蒸气进入F中,使五水三氯化铁潮解,所以应在F和H装置之间安装G装置; (5)氯气有毒直接排放能够引起环境污染,氯气能够与氢氧化钠容易反应,H中NaOH溶液的作用是吸收多余的氯气,防止空气污染。 【点睛】本题考查了氯气的实验室制备和性质检验,熟悉氯气制备原理及氯气的化学性质是解题关键,侧重于考查学生的分析能力、实验探究能力和对基础知识的灵活应用能力。 9.某班同学用如下实验探究Fe2+、Fe3+的性质,回答下列问题: (1)分别取一定量氯化铁、氯化亚铁固体,均配制成0.1mol/L的溶液。在FeCl2溶液中需加入少量铁屑,其目的是 ______ 。 (2)甲组同学取2mLFeCl2溶液,加入几滴氯水,再加入1滴KSCN溶液,溶液变红,说明Cl2可将Fe2+氧化。FeCl2溶液与氯水反应的离子方程式为 ______ (3)乙组同学认为甲组的实验不够严谨,该组同学在2mLFeCl2溶液中先加入0.5mL煤油,再于液面下依次加入几滴氯水和1滴KSCN溶液,溶液变红,煤油的作用是 ______ 。 (4)丙组同学取10mL0.1mol/LKI溶液,加入6mL0.1mol/L FeCl3 溶液混合。分别取2mL此溶液于3支试管中进行如下实验: ①第一支试管中加入1mLCCl4充分振荡、静置, CCl4层显紫色; ②第二支试管中加入1滴K3[Fe(CN)6]溶液,生成蓝色沉淀; ③第三支试管中加入1滴KSCN溶液,溶液变红。 实验②检验的离子是 ______(填离子符号);实验①和③说明:在I-过量的情况下,溶液中仍含有 ______(填离子符号),反应的离子方程式为 ______ 。 (5)丁组同学向盛有H2O2溶液的试管中加入几滴酸化的FeCl2溶液,溶液变成棕黄色,发生反应的离子方程式为 ______ ;一段时间后,溶液中有气泡出现,并放热,随后有红褐色沉淀生成,产生气泡的原因是 ______ ,生成沉淀的原因是 ______(用平衡移动原理解释) 【答案】 (1). 防止Fe2+被氧化 (2). 2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl- (3). 隔绝空气 (4). Fe2+ (5). Fe3+ (6). 2Fe3++2I-2Fe2++I2 (7). H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O (8). Fe3+催化H2O2分解产生O2 (9). H2O2分解反应放热,促进Fe3+水解平衡正向移动 【解析】 【详解】(1) Fe2+具有还原性,能被空气中的氧气氧化成Fe3+。答案为:防止Fe2+被氧化。 (2) Cl2可将Fe2+氧化为Fe3+,本身被还原为Cl-,反应的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl- 答案为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-。 (3)空气中溶解的氧气也能将Fe2+氧化,所以加煤油以隔绝空气。答案为:隔绝空气。 (4第二支试管中加入1滴K3[Fe(CN)6]溶液,生成蓝色沉淀,证明溶液中含有Fe2+。 答案为Fe2+。 由“第三支试管中加入1滴KSCN溶液,溶液变红”可知,溶液中仍含有Fe3+。答案为Fe3+。 由“第一支试管中加入1mLCCl4充分振荡、静置, CCl4层显紫色”,溶液中有I2生成。反应的离子方程式为2Fe3++2I-2Fe2++I2。答案为:2Fe3++2I-2Fe2++I2 (5)向盛有H2O2溶液的试管中加入几滴酸化的FeCl2溶液,溶液变成棕黄色,说明反应生成了Fe3+,发生反应的离子方程式为:H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O。 答案为:H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O 一段时间后,溶液中有气泡出现,说明反应生成了气体,该气体应为氧气,是Fe3+催化双氧水分解所致。答案为:Fe3+催化H2O2分解产生O2 生成的沉淀应该为Fe(OH)3,其原因是双氧水分解放热,促进了Fe3+的水解。答案为:H2O2分解反应放热,促进Fe3+水解平衡正向移动。 10.钴酸锂废极片中钴回收的某种工艺流程如下图所示,其中废极片的主要成分为钴酸锂(LiCoO2)和金属铝,最终可得到Co2O3及锂盐。 (1) “还原酸浸”过程中,大部分LiCoO2可转化为CoSO4,请将该反应的化学方程式补充完整:2LiCoO2+3H2SO4+□ □CoSO4+□ +□ + □ 。__________ (2) “还原酸浸”过程中,Co、Al 浸出率(进入溶液中的某元素质量占固体中该元素总质量的百分数)受硫酸浓度及温度(t)的影响分别如图1和图2所示。工艺流程中所选择的硫酸浓度为2 mol.L-1,温度为80 oC,推测其原因是________。 A. Co的浸出率较高 B. Co和Al浸出的速率较快 C. Al的浸出率较高 D. 双氧水较易分解 (3)加入(NH4)2C2O4后得CoC2O4沉淀。写出CoC2O4沉淀在空气中高温煅烧得到Co2O3的反应的化学方程式:________。 (4)若初始投入钴酸锂废极片的质量为1 kg,煅烧后获得Co2O3的质量为83 g,已知Co的浸出率为90%,则钴酸锂废极片中钴元素的质量分数约为________(小数点后保留两位)。 (5)已知“沉锂”过程中,滤液a中的c(Li+)约为10-1 mol·L-1,部分锂盐的溶解度数据如下表所示。 温度 Li2SO4 Li2CO3 0 oC 36.1 g 1.33 g 100 oC 24.0 g 0.72 g 结合数据分析,沉锂过程所用的试剂b是________(写化学式),相应的操作方法:向滤液a中加入略过量的试剂b,搅拌,________,洗涤干燥。 【答案】 (1). 2LiCoO2 + 3H2SO4 + H2O2 2CoSO4 + Li2SO4 + O2↑+ 4H2O (2). A B (3). 4CoC2O4 + 3O2 2Co2O3 + 8CO2 (4). 6.56 % (5). Na2CO3 (6). 加热浓缩,趁热过滤 【解析】 (1). “还原酸浸”过程中,大部分LiCoO2可转化为CoSO4,Co元素的化合价从+3价降低到 +2价,则H2O2中O元素的化合价从-1价升高到0价,根据得失电子守恒和原子守恒,该反应的化学方程式为:2LiCoO2 + 3H2SO4 + H2O2= 2CoSO4 + Li2SO4 + O2↑+ 4H2O,故答案为:2LiCoO2 + 3H2SO4 + H2O2= 2CoSO4 + Li2SO4 + O2↑+ 4H2O; (2). 由图1可知,当硫酸浓度为2 mol.L-1时,Co浸出率较高,由图2可知,当温度为80℃,Co和Al浸出的速率较快,故答案选:AB; (3). CoC2O4沉淀在空气中高温煅烧,CoC2O4被氧气氧化得到Co2O3,反应的化学方程式为:4CoC2O4 + 3O2= 2Co2O3 + 8CO2,故答案为:4CoC2O4 + 3O2= 2Co2O3 + 8CO2; (4). 煅烧后获得Co2O3的质量为83 g,则Co原子的质量为:83× =59g,Co的浸出率为90%,则1 kg钴酸锂废极片中钴元素的质量分数约为×100%=6.56 %,故答案为:6.56 %; (5). 由表中数据可知,在相同温度下,Li2CO3的溶解度更小,且温度越高,Li2CO3的溶解度越小,则沉锂过程所用的试剂b是Na2CO3,相应的操作方法:向滤液a中加入略过量的Na2CO3,搅拌,加热浓缩,趁热过滤,洗涤干燥,故答案为:Na2CO3;加热浓缩,趁热过滤。 11.某小组模拟工业上回收分银渣中银,过程如下: (1)Na2SO3溶液和氨水均可作浸出剂,但由于氨水易______(填物理性质),故用Na2SO3溶液更环保。 (2)Ⅰ中主要反应:AgCl + 2 + Cl-。研究发现:其他条件不变时,该反应在敞口容器中进行,浸出时间过长会使银的浸出率(浸出液中银的质量占起始分银渣中银的质量的百分比)降低,可能原因是______(用离子方程式表示)。 (3)研究发现:浸出液中含银化合物总浓度与含硫化合物总浓度及浸出液pH的关系如下图。 ①pH=10时,含银化合物总浓度随含硫化合物总浓度的变化趋势是______。 ②解释①中变化趋势的原因:______。 ③pH=5时,含银化合物总浓度随含硫化合物总浓度变化与pH=10时不同,原因是___。 (4)将Ⅱ中反应的离子方程式补充完整: □__+□___OH- +□______ = □______ +□______ +□______ + CO32- (5)Ⅲ中回收液可直接循环使用,但循环多次后,银的浸出率会降低。从回收液离子浓度变化和反应限度的角度分析原因:______。 【答案】 (1). 挥发 (2). 2 (3). 含银化合物总浓度随含硫化合物总浓度的增大而增大 (4). 浸出液中c()增大,使浸出反应的平衡正向移动 (5). pH较小时,与H+结合生成或H2SO3,尽管含硫化合物总浓度增大,但c()均较小 (6). 4 (7). 6 (8). HCHO (9). 4Ag (10). 8 (11). 4H2O (12). 随着循环次数增加,浸出液中c()减小、c(Cl-)增大,均使AgCl + 2 + Cl-的限度减小 【解析】 【分析】 分银渣中主要成分是AgCl,Ⅰ中用Na2SO3溶液作浸出剂,主要反应:AgCl + 2 + Cl-;浸出液与甲醛反应,Ⅱ中发生4+6OH-+HCHO=4Ag+8 +4H2O+反应,生成Ag回收,同时又生成,III中循环使用。 【详解】(1)氨水易挥发污染空气,故用Na2SO3溶液更环保; (2)反应在敞口容器中进行,很容易被空气中氧气氧化,离子反应方程式为2; (3)①根据图像可知,当pH=10时,含银化合物总浓度随含硫化合物总浓度的增大而增大; ②①中变化趋势的原因:浸出液中c()增大,使浸出反应AgCl + 2 + Cl-的平衡正向移动; ③ pH=5时,含银化合物总浓度随含硫化合物总浓度的变化与pH=10时不同,pH较小时,与H+结合生成或H2SO3,尽管含硫化合物总浓度增大,但c()均较小; (4)Ag的化合价由+1价降至0价,HCHO被氧化成CO32-,回收液循环使用,说明有SO32-生成,根据得失电子守恒、电荷守恒和原子守恒配平得:4+6OH-+HCHO=4Ag+8 +4H2O+ (5)随着循环次数增加,浸出液中c()减小、c(Cl-)增大,均使AgCl + 2 + Cl-的限度减小 【点睛】注意化学平衡中减少反应物浓度或增加生成物浓度对反应限度的影响。查看更多