- 2022-09-27 发布 |

- 37.5 KB |

- 48页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

高考地理专题复习地球与地球运动

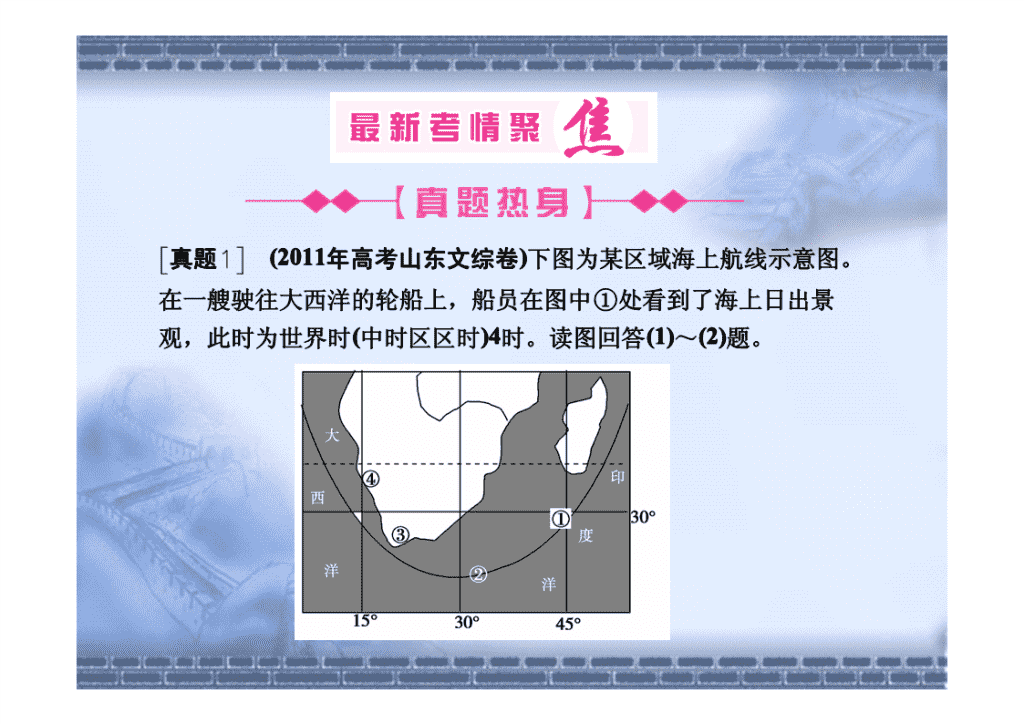

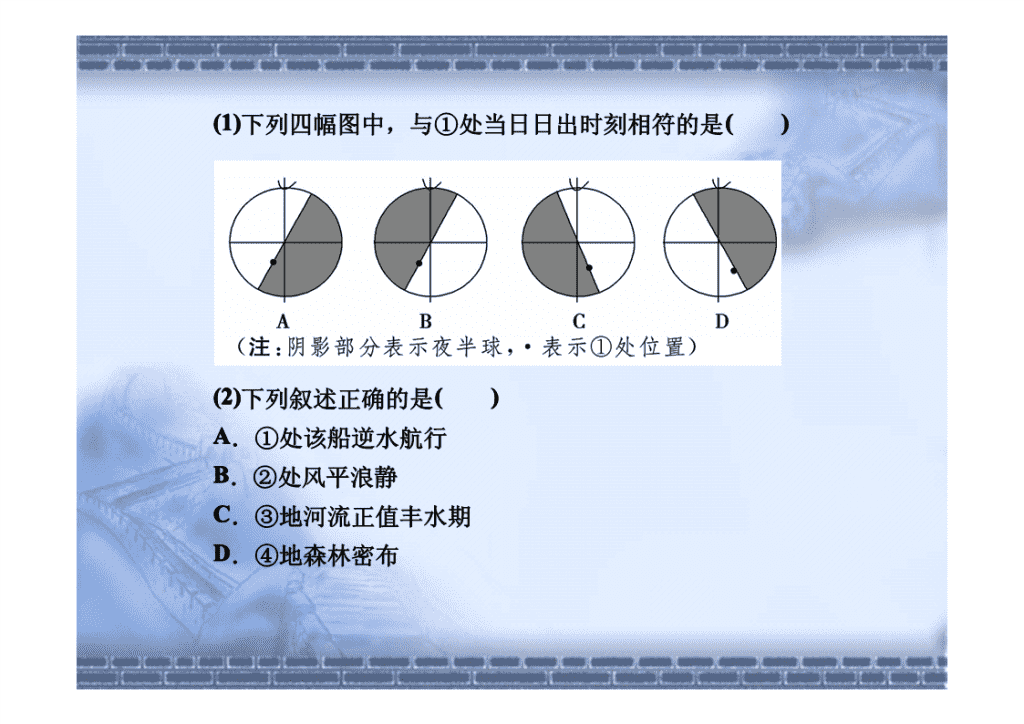

20122012届高考地理二轮复习课件:专题一宇宙中的地球第22讲 地球与地球运动\n[真题1](2011年高考山东文综卷)下图为某区域海上航线示意图。在一艘驶往大西洋的轮船上,船员在图中①处看到了海上日出景观,此时为世界时(中时区区时)4时。读图回答(1)~(2)题。\n(1)下列四幅图中,与①处当日日出时刻相符的是()(2)下列叙述正确的是()A.①处该船逆水航行B.②处风平浪静C.③地河流正值丰水期D.④地森林密布\n[解析]第(1)题,由某区域海上航线示意图可知,①处位于45°E经线上,根据船员在①处看见日出时中时区的区时是4时这一已知条件,可计算出①处地方时7时日出。由于①处位于30°S纬线上,可推知南半球昼短夜长。对照四幅晨昏线图,只有C项图中的①处位置既与日出时刻相符,又符合南半球昼短夜长的情况,故C项正确。第(2)题,①处该船顺马达加斯加暖流航行,故排除A项;②处位于南半球的盛行西风带,风高浪急,故排除B项;③地属于南半球的地中海气候,当南半球昼短夜长为冬季时,是地中海气候区的多雨季节,故③地河流正值丰水期,C项正确;④地位于南回归线附近的大陆西岸,属于热带沙漠气候,沙漠广布,故排除D项。[答案](1)C(2)C\n[真题2](2011年高考江苏地理卷)下表为三地连续两日日出与日落时刻(北京时间)。据此回答(1)~(2)题。(1)三地按纬度由高到低排列正确的是()A.①②③B.①③②C.②①③D.③①②(2)若③地为北京,则此时()A.太阳直射点位于南半球且向北移B.地球公转速度逐渐加快C.北极圈内极昼的范围逐渐扩大D.各地昼夜长短相差最小\n[解析]从表中数据可以看出,①地昼长大于12小时(当日14小时,次日14小时04分),且昼逐渐变长;②地昼长小于12小时(当日11小时22分,次日11小时20分),且昼逐渐变短;③地昼长大于12小时(当日13小时08分,次日13小时10分),且昼逐渐变长。第(1)题,①③两地均昼长夜短,所以在太阳直射的半球,且纬度①高于③(纬度越高,昼越长),②与①③虽不在同一个半球,但是昼长最接近12小时,所以纬度最低,因此三地纬度由高到低为①③②。第(2)题,③地昼长夜短,且昼逐渐变长,如果③地为北京,则太阳直射北半球,直射点继续向北移动。地球越来越接近远日点,公转速度逐渐变慢;北极圈内极昼范围逐渐扩大;除赤道地区外,全球各地昼夜长短相差逐渐变大。[答案](1)B(2)C\n\n\n一、太阳辐射的影响因素及分布规律1.影响太阳辐射量的因素太阳辐射量由太阳辐射强度和日照时数共同决定,其影响因素可概括为以下几方面:(1)太阳高度角:纬度高低决定太阳高度角的大小,纬度低,太阳高度角大,获得太阳辐射多。(2)地势高低:海拔越高,大气越稀薄,对太阳辐射削弱越少,太阳辐射越强。(3)天气状况:水汽越多,云层越厚,削弱作用越强,太阳辐射越弱。同时天气状况也会影响到光照时间的长短。\n2.我国太阳年辐射总量地区分布的差异分析\n(1)我国太阳年辐射总量的空间分布规律:西部非季风区多于东部季风区,地势高的地区多于地势低的地区。(2)极值区及成因①青藏高原成为太阳辐射的高值中心,主要是因为:晴天较多,日照时间较长;海拔高,空气稀薄,空气中尘埃较少,大气对太阳辐射的削弱作用小,到达地面的太阳辐射能量多。如图中A地区。②四川盆地为低值中心,原因在于:盆地地形,水汽不易散发,空气中水汽含量多,阴天、雾天较多,造成日照时间短,日照强度弱,太阳能资源贫乏。如图中B地区。\n1.(2012年预测题)右图为我国某区域年日照时数(指地面接收太阳辐射时间的一年累计值,以小时为单位)分布图。读图回答(1)~(3)题。\n(1)甲处年日照时数为()A.2770B.2480C.2600D.无法判断(2)影响甲、乙两地日照时数差异的最主要因素是()A.正午太阳高度的差异B.地表植被类型的差异C.大气环流的差异D.白昼长短的差异(3)关于乙地自然特征的说法,正确的是()①海拔高,空气稀薄 ②盆地地形,气候干燥 ③受副热带高气压带控制,晴天多 ④光照强,热量充足A.①②B.②③C.③④D.①④\n解析:第(1)题,甲地附近闭合等值线处于2600和2800两条等值线之间且数值为2600,按“高高低低”原则可得出结论。第(2)题,日照时数长短主要受海拔、天气、昼夜长短、空气洁净程度等因素的影响,甲、乙两地日照时数的差异主要受天气状况的影响。第(3)题,据图中信息判断乙地位于柴达木盆地,其海拔高,虽然光照充足,但热量不足;靠近40°N,不可能受副热带高气压带控制。答案:(1)B(2)C(3)A\n二、晨昏线的应用1.确定地球的自转方向若右图中为昏线,则地球呈逆时针方向自转;若为昏线,则地球呈顺时针方向自转。2.确定地方时过晨线与赤道交点的经线地方时是6:00,过昏线与赤道交点的经线地方时是18:00,与晨线(或昏线)和赤道交点相差90°的经线,在昼半球的经线地方时是12:00,在夜半球的经线地方时是0:00(如右图)。\n3.确定日期和季节(1)晨昏线经过南、北极点(与经线重合)可判定这一天为3月21日或9月23日,为春分日或秋分日。(2)晨昏线与极圈相切:北极圈及其以北出现极昼(南极圈及其以南出现极夜),日期是6月22日前后,为北半球夏至日;北极圈及其以北出现极夜(南极圈及其以南出现极昼),日期是12月22日前后,为北半球冬至日。4.确定太阳直射点的位置\n5.确定昼夜长短晨昏线一般将地球上的纬线分成昼弧和夜弧两部分,昼长等于该纬线昼弧所跨经度除以15°的商,夜长是夜弧所跨经度除以15°的商。和晨昏线相切的纬线上昼长(或夜长)为24小时,其以北(或以南)昼长(或夜长)也为24小时。6.确定日出、日落时间某地的日出时间就是该地所在纬线与晨线交点的地方时;日落时间就是该地所在纬线与昏线交点的地方时,并可进一步深入求某地昼长=日落时间-日出时间=24-夜长=(12-日出时间)×2=(日落时间-12)×2。[特别提示]晨昏线有两个特点:一是始终与太阳光线垂直,二是始终平分赤道且其平面通过地心。晨昏线分晨线和昏线,晨线、昏线的熟练判读往往是晨昏线以上几方面应用的前提,当然,根据以上几个方面,也可以反过来帮助我们判断一条晨昏线是晨线还是昏线。\n2.(2011年烟台模拟)右图中甲、丙在晨昏线上,此时地球位于远日点附近。读图回答(1)~(2)题。(1)关于图中此时甲、乙、丙、丁各地情况的叙述正确的是()①甲地白昼时间比乙地长②甲地正午太阳高度角可达90°③乙、丁两地自转速度相同 ④各地日出的先后顺序是甲、乙、丙A.①②B.①③C.①④D.③④(2)此时,下列各地情况可信的是()①烟台市(约37.32°N,121.24°E)的中学生正在上学路上 ②雅库茨克(约62°N,130°E)已是白昼 ③烟台市正处于小麦播种季节 ④澳大利亚某地房屋窗户朝北,阳光射入室内面积接近一年中最大值A.①②B.①④C.②④D.③④\n解析:第(1)题,结合地球所处位置“远日点附近”即可判断出图示时刻为北半球夏季,图中甲地位于25°N,其昼长比位于南半球的乙地的昼长要长;甲地不存在阳光直射现象;乙、丁两地纬度数相同,故两地的自转线速度和角速度均相同;此时甲、丙两地均位于晨线上,故甲、丙两地同时日出,且日出时间均比此刻处于黑夜的乙地要早。第(2)题,图示时刻北半球为夏季,160°E的地方时为6时,故此时烟台市的地方时约为3时20分,正处于凌晨,不属于中学生上学时间,故①不可信;此时雅库茨克的地方时虽然为4时,但其纬度接近北极圈,故②可信;烟台市小麦播种应在秋末,故③不可信;房屋窗户朝北的澳大利亚某地在夏至日时阳光射入室内面积达一年中最大值,图示时刻接近最大值,故④可信。答案:(1)B(2)C\n时区划分及时差计算[讲析] 时区的计算是高考的必考内容,因此在复习时要掌握区时、区时的计算方法。[例1](2011年湖南十二校联考)如下图,b点为线段ac的中点。若图中线段ac为40°N纬线的一段,a、c两地经度分别为0°、100°,一架飞机于当地时间5时30分从旭日东升的a地起飞,沿纬线向东飞行,一路上阳光普照,降落到c地正值日落。据此回答(1)~(2)题。\n(1)飞机从a地到c地的飞行时间约为()A.6小时B.6小时20分C.6小时40分D.7小时(2)飞机降落到c地时的当地标准时间为()A.18时30分B.18时50分C.19时30分D.19时50分[解题导引]①根据a地的日出时间,求出同纬度c地的日落时间。②用c地的日落时间减去飞机起飞时c地的地方时,即为飞机从a地到c地的飞行时间。③根据c地的地理位置可判断c地位于我国,该地的标准时间应为北京时间。\n[解析] 第(1)题,a地5时30分旭日东升,故该纬线该日的昼长为13小时,同纬度的c地应于当地地方时18时30分日落;由于a、c两地经度差为100°,故飞机从a地起飞时,c地的地方时为12时10分;从而可以计算出,飞机的飞行时间约为6小时20分。第(2)题,由题中的经纬度可知,c地位于我国,该地的标准时间为北京时间,比c地的地方时早1小时20分,飞机于当地地方时18时30分到达c地时,该地的标准时为19时50分。[答案](1)B(2)D\n[解题技巧]巧用数轴计算时间时间的计算几乎是每年必考的考点,近几年难度有所降低,多是以某热点事件的发生时间为背景进行考查。在计算时间时利用数轴进行计算可以达到事半功倍的效果。首先要弄明白数轴上的数与时区、经度的关系:数轴上的原点对应中时区中央经线和0°经线,+1到+12对应东一区到东十二区中央经线的位置,-1到-12对应西一区到西十二区中央经线的位置,0到+12对应东经0°到180°,0到-12对应西经0°到180°。如下图所示:\n实际操作方法:第一,画一数轴,数轴上只需有原点(即中时区中央经线的位置)和正方向,刻度不用画。第二,在数轴上表示两个时区的位置,东时区在正方向,西时区在负方向。并算出两时区在数轴上的距离(用S表示)。第三,在两个时区之间画一箭头,方向由已知时间的时区指向未知时间的时区。如果箭头指向负方向,就用已知时间减去S。如果箭头指向正方向,就用已知时间加S。\n昼夜长短的变化规律及计算[讲析] 昼夜长短的变化规律及计算是高考的必考内容,在复习时要寻找规律和解题方法,提高自身的分析和计算能力。[例2](2011年浙江五校联考)下图中ACB为晨昏线,C为中点。图示范围仅阴影区为黑夜,其他地区为白天。据此回答(1)~(3)题。(1)C点地方时最晚可能是()A.18:40B.22:20C.9:00D.8:40(2)此时与北京处于同一天的范围占全球的比值为()A.2/3B.7/12C.11/12D.3/4\n(3)当天北极圈昼长()A.24小时B.最长达22小时40分C.最短10小时40分D.最长达23小时20分[解题导引]①根据图示内容可判断此时120°W的地方时为6点。②北京时间即为120°E的地方时,两个日期的分界线是180°经线和地方时0点所在的经线。③可以根据图示信息先求出南极圈的夜长,然后根据南北极圈的昼夜长短的关系得出正确结论。\n[解析]第(1)题,通过对图示进行补充可以得出下图。从图上可以看出,此时A点为120°W、赤道和晨线的交点,其地方时为6时,20°W的地方时为12时40分,30°W的地方时为12时。根据题意分析可知,B点的地方时小于12时,C为ACB的中点,故C点的地方时小于9时,D项正确。\n第(2)题,图中120°W的地方时为6时,北京时间为22时,150°E的地方时为24时,故从180°向东到150°E的330°经度范围所处的日期均与北京同处一天,故C项正确。第(3)题,根据图示分析可知,20°W与66.5°S相交点位于DE之间,故D、E所处经度之差大于或等于10°,B、E之间的经度差大于或等于20°,E点的地方时比B点的地方时最少早1小时20分,故此时66.5°S的夜长小于22小时40分钟,根据南北极圈昼夜长短的关系可以判断出B项正确。[答案](1)D(2)C(3)B\n[解题技巧]1.昼夜长短的判读:晨昏线把所经过的纬线圈分割成昼弧和夜弧。同一纬线圈上,若昼弧长于夜弧,则昼长夜短,反之昼短夜长;赤道上全年昼夜等长。2.太阳直射点在哪个半球(南、北半球),哪个半球昼长于夜,且越向该半球高纬白昼时间越长,与太阳直射点的移动方向无关。太阳直射点向哪方(南方、北方)移动,哪个半球昼变长夜变短,且纬度越高昼夜长短变化幅度越大,与太阳直射点位置无关。3.同纬度地区日出、日落地方时相同,昼长相同,而且一年中昼最长+昼最短=24小时。4.南北半球纬度数相同的两地,北半球的昼长等于南半球的夜长。5.纬度越低昼夜变化幅度越小,赤道全年昼夜平分;纬度越高昼夜变化幅度越大,极圈内出现极昼极夜现象。6.春、秋分日全球各地均昼夜等长,且距春分(秋分)日越近的日期,昼夜长短变化幅度越小。\n正午太阳高度的变化规律及应用[讲析] 正午太阳高度的分布规律和在现实生活中的应用是近几年高考命题的热点,如住宅楼的遮挡问题、太阳能板的放置角度等。这部分是复习中的重点和难点,在复习时要注重规律性知识的掌握,切忌太难太偏。[例3](2011年高考重庆文综卷)某地北京时间6月22日6时左右日出,13时太阳高度角达到最大约83°。回答(1)~(2)题。(1)该地最可能是()A.北京B.沈阳C.成都D.海口(2)该地当天上午太阳高度角达到36°时,布宜诺斯艾利斯(西四区)的区时约为()A.6月21日9时B.6月21日21时C.6月22日9时D.6月22日21时\n[解题导引]①北京时间为120°E的地方时,也是东八区的区时。②太阳高度角达最大值时当地地方时为12点。③根据正午太阳高度角的计算公式可以求出该地的地理纬度。④当天上午太阳高度角达36°时的时间确定是求布宜诺斯艾利斯区时的关键。[解析]第(1)题,根据本地正午是北京时间13时,可以算出经度为105°E(即位于东七区),由题意6月22日正午太阳高度最大为83°,可以算出该地纬度为30.5°N,因此该地最可能为成都。第(2)题,由题意可知该日最大太阳高度为83°,当上午太阳高度达到36°时,即约从日出到正午的一半时间,此时北京时间(东八区)约为9时左右,布宜诺斯艾利斯(西四区)应为6月21日21时。[答案](1)C(2)B\n下图为北半球某地一年内正午太阳高度不同值出现的频次图(实线和黑点代表实际存在),下表为我国夏半年各节气太阳直射点的纬度统计表。\n主要考查正午太阳高度有关知识。阅读上述材料,回答(1)~(3)题。(1)该地纬度为()A.3°26′NB.10°NC.20°ND.23°26′N(2)该地夏至日正午太阳高度值在一年内出现的频次为()A.1次B.2次C.3次D.4次(3)下列时段与该地出现正午太阳高度频次最大时段相吻合的是()A.春分至立夏B.芒种至小暑C.小满至夏至D.小暑至处暑\n解析:第(1)题,该地最小正午太阳高度为46°34′,此时太阳直射南回归线,根据正午太阳高度计算公式可知,该地纬度为20°N。第(2)题,结合上题得出的该地的纬度可知,该地夏至日正午太阳高度为86°34′,该值在一年中出现的频次为3次(夏至日前、夏至日、夏至日后各一次)。第(3)题,芒种至小暑为夏至日前后,此时段为该地正午太阳高度频次最大时段。答案:(1)C(2)C(3)B\n1.光照图的判读要点——紧抓特殊的点、线、面、角和方向\n\n\n\n2.图图转换过程中的基本要求日照图判读过程中,无论是局部图转换为整体图,还是组合图转换为常见图,转换时都应注意以下两个方面:(1)绘制转换新图时,一定要明确图上点、线、面的空间关系。归纳起来主要有:①地轴、过直射点的太阳光线一定通过地球球心。②地球公转轨道面所示的平面为黄道平面,黄道平面与赤道平面成23°26′的夹角。③各纬线圈与赤道平行、与各经线相互垂直。④各经线都相交于南北两极点。⑤晨昏线与各纬线既可垂直,也可斜交;与极圈内的各纬线还可相切、相离(极圈上出现极昼或极夜);平分赤道(即赤道与晨昏线的两交点经度相差180°,即赤道昼夜平分);与各经线既可斜交,也可重合。⑥晨昏线把相交的各纬线圈分为昼弧和夜弧,根据昼弧和夜弧的长度(所跨经度)可确定该纬线的昼夜长短;如果与各纬线垂直,则晨昏线必定通过南北两个极点,且该日全球昼夜平分。\n(2)把握好时间点的转换。转换时的注意事项主要有:①赤道上昼夜始终平分,晨昏线与赤道的交点位置可以通过时间计算(6时、18时)或通过经度判读在新图中找到。②晨昏线与纬线圈切点位置的确定,可以通过切点时间(12时、0时或24时)推算出经度,再通过直射点位置确定其纬度。③晨昏线与赤道的交点、与纬线圈切点位置确定后,就可用平滑曲线连接起来,但要注意太阳光线与晨昏线始终垂直。④太阳直射点永远位于南北回归线之间,晨昏线与纬线圈相切的点永远位于极圈上及其以内。\n右图为俯视图,M点表示极点,a表示晨昏线,PM和OM为两条经线,且P点纬度为a线上最高的。读图回答(1)~(2)题。(1)若M点为南极点,且O点的昼长大于P点时,下列说法正确的是()A.北印度洋的洋流呈逆时针方向流动B.科学家正在南极科考C.游人可以在香山欣赏红叶D.长江中下游地区处于伏旱季节(2)关于P、O两点的说法正确的是()A.P、O两点到M点的距离相等B.O点比P点先看到日出C.线段PO为P、O两点的最短距离D.P、O两点不可能昼长相等\n解析:第(1)题,P点纬度为a线上最高的,纬度高于O点,当O点昼长大于P点时,P点发生极夜现象,说明太阳直射北半球。北印度洋的洋流呈顺时针方向流动;南极科考最佳时期为南极圈内发生极昼现象时;香山红叶的最好欣赏时期为金秋;长江中下游地区七八月份发生伏旱。第(2)题,P、O两点为不同纬线上的点,故到M点的距离不会相等;P、O两点看到日出时间需要根据两地昼长时间确定;P、O同位于晨昏线上,晨昏线是过地心的大圆,故线段PO为P、O两点的最短距离;二分日时,P、O两点昼长相等。答案:(1)D(2)C\n一、选择题(2011年大连测试)北京时间2010年10月1日18时59分57秒,“嫦娥二号”卫星在西昌卫星发射中心成功发射。CCTV-4在特别节目《嫦娥奔月》中全程直播了“嫦娥二号”的发射过程。据此回答1~3题。1.在国外留学的小明于当地时间2010年10月1日10时59分打开电视时,正好看CCTV-4全程直播“嫦娥二号”发射过程,小明最可能留学在()A.美国B.新西兰C.德国D.英国2.“嫦娥二号”升空时,地球在公转轨道上位于右图中()A.ab段B.bc段C.cd段D.da段\n3.“嫦娥二号”奔月期间,下列叙述正确的是()A.地球上无极昼极夜现象B.晨昏线与经线之间的夹角呈增大趋势C.太阳直射点位于南半球,且将向北移动D.地球公转速度逐渐减慢解析:第1题,小明留学地当地时间比北京时间晚8小时,应该位于零时区,最可能是英国。第2题,图中a、b、c、d分别为春分日、夏至日、秋分日、冬至日。10月1日位于秋分后,因此地球在公转轨道上的cd段。第3题,10月1日,地球北极附近有极夜现象,南极附近有极昼现象;晨昏线与经线的夹角与直射点的纬度数值大小相等,此时段该夹角呈增大趋势;太阳直射点位于南半球,且正在向南移动;地球公转速度不断加快(1月初地球位于近日点,公转速度最快)。答案:1.D2.C3.B\n(2011年天津河西区质检)下图为“M、N两地太阳辐射的年变化示意图”。读图回答4~5题。4.M地最可能位于()A.赤道B.回归线C.极圈D.极点\n5.5~7月间,N地获得的太阳辐射较M地多,最主要的影响因素是()A.太阳高度角B.昼夜长短C.天气状况D.地面状况解析:第4题,影响太阳辐射的主要因素是纬度(或正午太阳高度)。图中M地一年中太阳辐射强度较大,季节变化较小,且6月份和12月份的太阳辐射最少,3月份和9月份的太阳辐射最强。结合太阳直射点移动规律可知,M地最有可能位于赤道。第5题,图中N地在秋分到第二年的春分这段时间内,太阳辐射为0,说明该地在这段时间内处于极夜。所以,N地位于北极圈以内。5~7月间,N地获得的太阳辐射比M地多,主要是由于N地此时处于极昼,光照时间较M地长,故B项正确。答案:4.A5.B\n二、综合题6.我国一艘海洋考察船于某年12月3日12时(北京时间)从上海起航,航行20天零3小时到达位于(75°S,120°W)的研究地点,一个月后,航经澳大利亚的悉尼,再继续航行考察,又经两个月后回到上海(如下图)。据此回答下列问题。\n(1)考察船到达研究地点时,当地是几日几时?是白天还是夜间?为什么?(2)考察船航经悉尼时,悉尼是什么季节?为什么?(3)考察船回到上海时,上海的昼夜长短如何?为什么?解析:第(1)题,考察船到达研究地点的时间为:船从上海出发时研究地点地方时+航行时间,即12月3日12时-16小时+20天零3小时=12月22日23时。研究地点位于南极圈内,此时处于极昼期。第(2)题,考察船航经悉尼时,悉尼当地时间为1月22日前后,应为夏季。第(3)题,考察船回到上海在春分日前后,全球各地昼夜长短大致相等。答案:(1)到达研究地点的时间是12月22日23时。此时研究地点为极昼,故是白天。(2)此时为悉尼当地时间1月22日前后,正值夏季。(3)考察船回到上海时,正值春分日前后,此时太阳直射点位于赤道附近,上海昼夜长短大致相等。查看更多