- 2022-10-24 发布 |

- 37.5 KB |

- 8页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

道路施工图设计说明

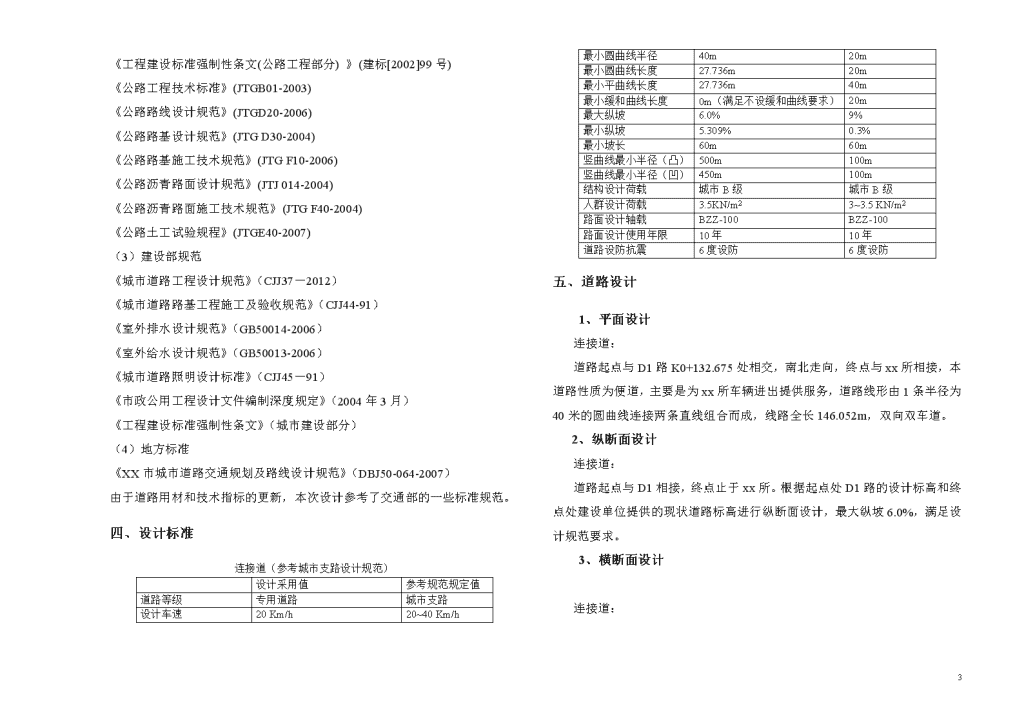

道路施工图设计说明1一、概述本工程位于XX市XX标准分区,该区位于XX市总体规划所确定的XX组团,包括童家溪镇新农村、建设村及XX岗镇XXXXXXX村。规划区东以XX环道为界,南以XX引道为界,西以XX铁路为界,北以XX镇现状入口道路为界。其用地属XX区XX溪镇和XX镇行政辖区范围。212国道从本规划区南北纵向穿过,规划的XX市中环线从本规划区北部东西向穿过,用地南北长约4公里,东西宽约2公里,总面积4.50平方公里(其中:居住用地52.38公顷、公共设施用地1.23公顷,工业用地138.39公顷、仓储用地2.03公顷,市政设施用地2.31公顷、绿地141.11公顷、道路广场用地101.56公顷,对外交通用地4.56公顷、其它用地6.65公顷)。本次设计的内容包括:连接道为连接xx所的一条专用便道。连接道起点与D1相接,终点止于xx所,南北走向,该道路是通往xx所的一条专用便道,线路全长146.052m,双向双车道。二、地质情况1、气象水文勘察区属亚热带湿润季风气候区。据XX气象站资料统计,多年平均气温为18.3℃,极端最高气温43℃,极端最低气温-3.1℃。多年平均降水量为1107.1mm,大于1000mm的年份占70%,最大降水量为1544.8mm。降水全年分布不均,春季为280.1mm,夏季为494.0mm,秋季为270.6mm,冬季为57.0mm。年平均降雨日数143.4天,多集中在5~10月,以7月最多。一日最大降雨量195.3mm,三日最大降雨量221.0mm,连续最大降雨量272.6mm,最长持续降雨天数10天,相对湿度80~85%。环境水和土对建筑结构无腐蚀性。2、地形地貌勘察区属构造剥蚀丘陵地貌。勘察区为浑圆状的山丘与丘间洼地相间,地势总体上为西高东低。道路主要穿过了山脊、丘间洼地及斜坡等微地形,拟建道路两侧斜坡坡角一般为15°~25°,丘间洼地平缓。勘察区最高点位于D1路K0+300北侧的山丘丘顶,高程为285.91m;最低点位于D1路终点212国道处,高程为238.32m,高差约47.59m。3、地质构造构造上,拟建场地位于经向构造体系中观音峡背斜北西翼,岩石呈单斜产出,产状为109°∠33°。岩体中主要发育层面裂隙及构造裂隙:①层面裂隙L1:109°∠33°,裂面平直,多闭合,少量张开0.5~2mm,内有泥质充填,延伸4~7m,结合差,属硬性结构面,间距0.4~0.8m,平均间距0.6m。②构造裂隙L2:259°∠79°,裂面较平直,张开1~3mm,内有少量粘土充填,延伸1~3m,结合差,属硬性结构面,间距1.2~2.0m,平均间距1.6m。③构造裂隙L3:164°∠82°,裂面较粗糙,多闭合,少量张开,内有少量泥质充填,结合差,属硬性结构面,间距1.5~3.3m,平均间距2.4m。8\n4、地层岩性勘察区出露地层从新至老为第四系全新统填筑土(Q4me),残坡积层(Q4el+dl),下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组(J2s)。(1)填筑土(Q4me)该层主要分布于连接道末段,揭露厚度为1.80~14.50m,层底标高为246.16~260.80m。该段岩性为人工素填土。素填土:黄褐色,粉质粘土夹砂泥岩碎块石,松散~稍密,干,碎块石含量为35~45%,粒径为7~36cm,系平场时新近抛填的。其余地段零星分布于居民区附近,揭露厚度为0.50~1.20m,岩性为生活垃圾、建筑垃圾等。(2)残坡积层(Q4el+dl)该层零星分布于D1路沿线,揭露厚度一般为0.50~2.80m,岩性为低液限粘土,表层0~0.4m为耕植土。低液限粘土:褐黄色,土质均一,无摇震反应,切面呈蜡状光泽,干强度中等,韧性中等,呈可塑状,含有5~10%的砂泥岩砾碎石。(3)侏罗系中统沙溪庙组(J2s)该层分布于整个勘察场地,在丘间洼地及斜坡中下部为第四系土层覆盖,在斜坡中上部、陡崖或陡坎裸露,该层分布连续稳定,岩性为砂岩和泥岩呈不等厚互层。泥岩:紫红色,泥质结构,中厚层状构造,钙、泥质胶结,矿物成份以粘土矿物为主,局部地段含砂质重。砂岩:灰白色、灰褐色,细~中粒结构,中厚层状构造,钙质胶结,矿物成分以石英为主,长石次之,岩屑、云母少量。5、水文地质勘察区根据地下水赋存介质及水动力特征,分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。勘察区内低液限粘土和泥岩为相对隔水层,砂岩为弱透水层,岩体裂隙较发育,岩体较完整,加之勘察区四周切割临空,不利于地下水的赋存。场区内地表水和地下水补给来源主要为大气降水和少量生活废水补给,降水后绝大部分地表水沿斜坡排出场地外,仅有少量下渗,在场地低洼处的基岩顶部赋集形成孔隙裂隙水。地形有利于地表水和地下水的疏干排泄。根据本次勘察的简易水文地质观测成果资料显示,钻孔内均无地下水。综上所述,勘察区在勘探深度内地下水贫乏。6、不良地质现象经调查,场区内未发现滑坡、泥石流、崩塌、危岩、活动性断层等不良地质现象,也无地下洞室、地下构筑物,在自然状态下场地整体稳定。三、设计依据及规范1、设计依据(1)我院与建设方签订的设计合同。(2)业主提供的1:500现状地形图。(3)业主提供的XX组团控制性详细规划整合。2、设计规范(1)国家标准《道路工程制图标准》)(GBJ50162-92)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)(2)交通部规范8\n《工程建设标准强制性条文(公路工程部分)》(建标[2002]99号)《公路工程技术标准》(JTGB01-2003)《公路路线设计规范》(JTGD20-2006)《公路路基设计规范》(JTGD30-2004)《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006)《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-2004)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)《公路土工试验规程》(JTGE40-2007)(3)建设部规范《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-91)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2004年3月)《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)(4)地方标准《XX市城市道路交通规划及路线设计规范》(DBJ50-064-2007)由于道路用材和技术指标的更新,本次设计参考了交通部的一些标准规范。四、设计标准连接道(参考城市支路设计规范)设计采用值参考规范规定值道路等级专用道路城市支路设计车速20Km/h20~40Km/h最小圆曲线半径40m20m最小圆曲线长度27.736m20m最小平曲线长度27.736m40m最小缓和曲线长度0m(满足不设缓和曲线要求)20m最大纵坡6.0%9%最小纵坡5.309%0.3%最小坡长60m60m竖曲线最小半径(凸)500m100m竖曲线最小半径(凹)450m100m结构设计荷载城市B级城市B级人群设计荷载3.5KN/m23~3.5KN/m2路面设计轴载BZZ-100BZZ-100路面设计使用年限10年10年道路设防抗震6度设防6度设防五、道路设计1、平面设计连接道:道路起点与D1路K0+132.675处相交,南北走向,终点与xx所相接,本道路性质为便道,主要是为xx所车辆进出提供服务,道路线形由1条半径为40米的圆曲线连接两条直线组合而成,线路全长146.052m,双向双车道。2、纵断面设计连接道:道路起点与D1相接,终点止于xx所。根据起点处D1路的设计标高和终点处建设单位提供的现状道路标高进行纵断面设计,最大纵坡6.0%,满足设计规范要求。3、横断面设计连接道:8\n2.0(人行道)+4.0(车行道)+4.0(车行道)+2.0(人行道)=12.0m。4、路面设计连接道:C30混凝土面层厚240mm5.5%水泥稳定级配碎石基层厚250mm5、路基设计本着节约造价原则,同时考虑周边地块的开发,本工程均采用自然放坡,局部路堑地段需对道路边坡进行有效支护,以确保地块开发前的安全稳定。(1)填方边坡填方地段采用分级放坡形式,填方边坡高度8m以内按1:1.5放坡,第二级边坡按1:1.75坡率放坡,第三级边坡按1:2.0,两坡段间设2米宽向外倾斜2~4%的平台。跨越堰塘、水田地段应采取排水、清淤、晾晒、掺灰、抛石挤压等措施进行处理。(2)挖方边坡考虑到周边地块的开发,挖方地段一般采用自然放坡形式,放坡坡率采用1:1,两坡段间设2米宽向外倾斜2~4%的平台,坡底设置护面墙。有自然坡面雨水流向路基的挖方路段,在挖方坡顶2米外设置截水沟,并将汇集的雨水就近排入道路排水系统。6、人行道设计人行道结构设计具体如下:彩色透水砖200X100X60级配砂找平层厚50mmC20素混凝土垫层厚100mm连接道的人行道宽为2米,故不考虑设置植树圈。7、附属工程机制路缘石规格为150×440×1000,路边石规格为120×200×1000,植树圈采用120×200×1080,路缘石不得低于C30砼,路边石及植树圈路缘不得低于C20砼。六、施工要点1、路基1.1质量标准土质路基填土经压实后,不得有松散、软弹、翻浆及表面不平整现象。土、石路床必须用12-15t振动重型压路机碾压,检验其轮迹不得大于5mm,土质路床不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路基填料最小强度和压实度要求填控类型路面底面以下深度(cm)最小强度(CBR)(%)压实度(%)填方路基上路床0-308≥95下路床30-805≥95上路堤80-1504≥94下路堤150以下3≥92零填及挖方路基0-308≥9530-805≥95路床平整度:15mm;中线高程允许偏差:+10~-15mm;中线偏位允许偏差:50mm;宽度允许偏差:0~+200mm;横坡允许偏差:±0.3%路床顶面土基的回弹模量E0和检验弯沉值L08\n填挖分类回弹模量E0弯沉值(0.01mm)填方路基≥30MPa≤300挖方路基≥40MPa≤2601.2路基排水路基施工时应注意排水,必须合理安排排水路线,充分利用沿线已建和新建的永久性排水设施。所有施工临时排水管、排水沟和盲沟的水流,均应引至管道中。路基分层挖填时应根据土的透水性能将表面筑成2-4%的横坡度,并注意纵向排水,经常平整现场,清理散落的土,以利地面排水。当地面水排除困难而无永久性管渠可利用时,应设置临时排水设施。1.3填方路基填方边坡高度均较小,施工时按一般路堤进行施工。(1)填料要求路基填土不得使用泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等。应选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料,填料最大粒径应小于150mm(路床填料最大料径应小于100mm),且在最佳含水量时压实。路基填方若为土石混和料,且石料强度大于20MPa时,石块的最大粒径不得超过压实层厚2/3,当石料强度小于15Mpa,石料最大粒径不得超过压实层厚。路床土质应均匀、密实、强度高。当填方路段的地面自然横坡为1:5-1:2.5时,应在斜坡上分级挖成宽度不小于3.0m,并向内倾斜2-4%的台阶,并用小型夯实机加以夯实后方可进行分层碾压。当基岩面上的覆盖层较薄时,宜先清除覆盖层再挖台阶;当覆盖层较厚且稳定时,可予保留。路基填土高度小于80cm时,基底的压实度不宜小于路床的压实度标准,基底松散土层厚度大于3cm时,应翻挖后再回填分层压实,或掺5%(干土质量的百分比)的生石灰后再辗压。(2)特殊路基处理根据地勘报告,部分路段填料不能直接用于路基填筑,须清除浅层填筑土,并进行浅层夯实处理后,再分层回填。(3)半填半挖路基部分路段是半填半挖路基。如果挖方区为土质时,填方区应优先采用渗水性好的材料填筑,同时对挖方区路床0.80m范围内土体进行超挖回填碾压。如果挖方区土质为岩石,填方区采用填石路堤。纵向填挖交界处应设置过渡段,土质地段过渡段采用级配较好的砂类土、砾类土、碎石填筑,岩质地段过渡段采用填石路堤。(4)填筑路基应采用重型振动压路机分层碾压,分层的最大松铺厚度,土方路堤不大于30CM,土石路堤不大于40CM,填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度,不应小于8CM。不同种类的土必须分段分层填筑,不应混杂且用不同土填筑的层数宜少。管径顶面填土厚度必须大于30CM,方能上压路机辗压。桥涵、管道沟槽、检查井、雨水等周围的回填土应在对称的两侧或四周同时均匀分层回填压(夯)实,填土材料宜采用砂砾等透水性材料或石灰土。若机动车车行道下的管、涵、雨水支管等结构物的埋深较浅,回填土压实度达不到规定的数值时,按下表的要求处理。部位填料最低压实度(%)重型击实标准胸腔填料距路床顶<80CM砂、砂砾938\n>80CM素土90管顶以上至路床顶管项距路床顶<80CM管顶上30CM以内砂、砂砾90管项300CM以上砂、砂砾95检查井及雨水口周围路床顶以下0~80CM砂9580CM以下砂93采用振动压路机碾压时,应遵循先轻后重,先稳后振,先低后高,先慢后快以及轮迹重叠等原则。至少碾压3遍直到达到规定的压实度为准。路基施工中必须严格执行《城市道路路基施工及验收规范》、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006)及各有关现行施工规程与验收规范。2、路面本段道路采用水泥混凝土路面,路面结构组合设计为:面层:24厘米厚C30水泥混凝土,基层:25厘米厚水泥稳定级配碎石基层(水泥含量为5.5%)2.1、水泥稳定级配碎石基层2.1.1基层材料组成设计(1)材料设计a.水泥水泥可采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。宜选用终凝时间6小时以上,强度等级32.5#的水泥。使用水泥应符合国家标准GB175-1999和GB1344-1999。b.集料碎石的压碎值应满足表1的规定。水泥稳定碎石基层集料的级配范围和技术要求表1混合料类型筛孔尺寸(mm)5.5%水泥稳定级配碎石基层级配4031.51001988~999.557~774.7529~492.3617~350.68~220.0750~7压碎值100%≤30施工现场必须备用两种以上不同规格的碎石材料,当其中一种材料无法满足级配要求时,可通过掺配以上达到级配要求。c.水施工用水取用河沟水或自然降雨。(2)混合料组成设计填方路基通过验收后,方可进行基层施工,基层为水泥稳定级配碎石。质量标准:压实度:98%平整度:不大于10mm厚度容许偏差:±10%中线高程:±20mm横坡度:±20mm且不大于±0.3%宽度:不小于设计规定7天无侧限浸水强度:≥4.0Mpa弯沉值:≤45(0.01mm)8\n水泥稳定级配碎石须用机械拌和、摊铺和碾压。水泥稳定碎石施工配料必须准确,摊铺或拌和必须均匀,并应严格掌握厚度。碾压用12~15T三轮压路机碾压,每层压实厚度不应超过15cm,18~20T压路机时压实厚度不超过20cm,压实厚度超过上述要求时应分层铺筑,每层压实厚度不小于10cm,压实遍数不小于6-8遍,至表面无明显轮迹为止。施工时,最低气温要求5℃以上,压实后必须保温养生。基层抗压强度:基层7天无侧限抗压强度不小于4.0Mpa。2.2面层面层设计为水泥砼路面,砼路面施工前必须先对基层进行验收,达到要求后方可施工面层。2.2.1材料要求a水泥用于混凝土板的水泥应采用强度高,收缩性小,耐磨性强,抗冻性好,并且其物理性能及化学成份应符合国家标准规定的水泥,多用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和道路硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于32.5#,进场水泥应有产品合格证及化验单,出厂期超过三个月或受潮的水泥应经试验决定正常使用或降级使用,已结块或变质水泥不得使用。b砂应采用洁净、坚硬的砂。c碎石碎石应质地坚硬、符合级配、最大粒径不应超过40mm。d水混凝土及养护用水应清洁,使用非饮水时,应经过化验,硫酸盐含量(按SO4)计不得超过2700mg/L;含盐量不得超过5000mg/L;f钢筋钢筋品种、规格应符合设计要求,钢筋应顺直,不得有裂缝、断伤、刻痕,表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。4.2.2施工要求面层设计为C35水泥混凝土路面,砼路面施工前必须先对基层进行验收,达到要求后方可施工面层。砼达到设计强度25%至30%时应采用切缝机按设计要求切割,直线每隔5米一道,曲线段每隔4.5米一道(以路中线长度控制),锯缝宽度不得大于5.0mm,砼在浇筑抹平后,应沿横坡方向拉毛或采用机具压槽,拉毛压槽深度为1~2mm,纵缝为平缝,涂沥青玛蹄脂。胀缝传力杆为滑动传力杆,设在砼板厚中央并与板缝垂直。a质量标准抗弯拉强度:≥5.0MPa平整度:不大于5mm;相邻板高差:不大于3mm;纵缝直顺度:允许偏差10mm;板宽允许偏差:-20mm;厚度允许偏差:±10mm;纵断面高程允许偏差:±10mm;路拱横坡度:±10mm且不大于±0.3%;b混凝土外观质量要求混凝土表面不得有脱皮、印痕、裂缝、石子外露和缺边掉角现象。板面边角应整齐,不得有大于0.5mm的裂缝,并不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水等现象。8\n路面拉毛纹理适宜。伸缩缝必须垂直,全部贯通,传力杆必须与缝面垂直,缝内不得有杂物。横坡:±20mm且不大于0.3%。2.2.3加热式施工填缝料加热式施工填缝料的技术要求试验项目低弹性型高弹性型针入度(0.1mm)<50<90弹性(复原率)(%)>30>60流动度(mm)<5<2拉伸量(mm)>5>156、人行道路缘石及路边石表面不得有蜂窝露石、脱皮、裂缝现象。两节间采用1:3水泥砂浆安装后勾缝宽0.5cm,安装路缘石、路边石在直道上应笔直,弯道上应圆顺。无折角,顶面应平整无错开,不得阻水。预制彩色透水砖透水砖规格为200×100×60,铺砌必须平整稳定,灌缝应饱满,不得有翘动现象,不得有积水现象。透水地面砖物理性能应符合JC/T945-2005《透水砖》和JC446-2000《混凝土路面砖》标准中C35优等品要求,最小抗压强度不小于35MPa,单块最小抗压强度不小于31MPa,抗折强度平均值不小于3.5MPa,抗冻融性能应根据3年的使用实践,以地砖保持以上性能指标为标准进行合格评估。七、其它1、交通标志标线工程应根据具体情况在开放交通前付诸实施,以利于行车安全。2、施工中发现问题,应及时通知设计单位,会同建设单位和质监等部门等进行处理,确保工程质量。3、工程量若有出入以实际工程量为准。4、本说明未尽事宜,请按照有关设计及施工规程、规范执行。8查看更多