- 2022-04-24 发布 |

- 37.5 KB |

- 6页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

粮食安全视角下我国农田水利基础设施的发展现状与对策——基于我国6省6村的实证研究

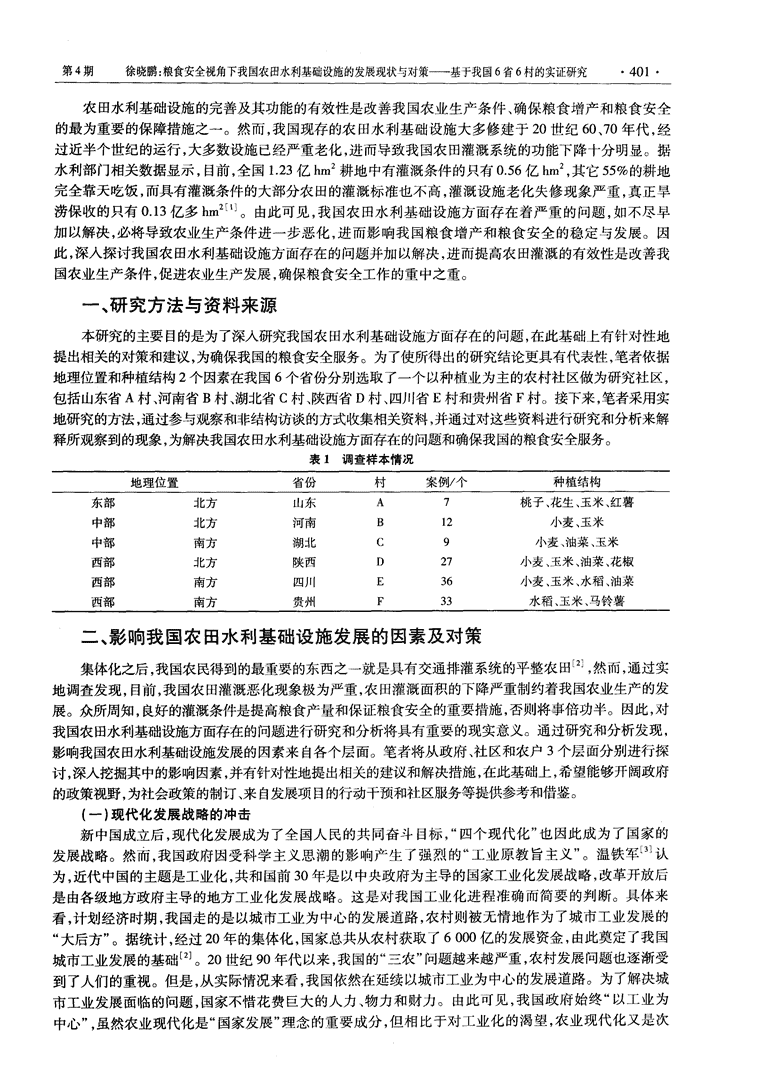

农林经济管理学报2014,13(4):400—405http://xuebao.jxau.edu.cnJournalofAgro。-ForestryEconomicsandManagementE—mail:nljjglxb@sina.com徐晓鹏.粮食安全视角下我国农田水利基础设施的发展现状与对策——基于我国6省6村的实证研究[J].农林经济管理学报,2014,13(4)1400—405.粮食安全视角下我国农田水利基础设施的发展现状与对策基于我国6省6村的实证研究徐晓鹏(河南工业大学管理学院,河南郑州450001)摘要:通过实证表明,现代化发展战略的冲击、社区组织地位被动、农户集体非理性、城乡经济发展不协调等因素在不同程度上影响着我国农田水利基础设施功能的有效发挥,这也进一步威胁着我国粮食安全的稳定和发展。因此,只有从这些方面入手才能更好地解决我国农田水利基础设施方面存在的问题,为我国的农业生产创造良好的生产条件,进而保障我国的粮食安全。同时还指出,与农村发展相关的研究既要强调社区层面的实地调查,又要强调农业和技术之外的制度因素。关键词:农田水利基础设施;政府;市场;农户中图分类号:C915文献标志码:A文章编号:2095-6924(2014)04—0400—06DevelopmentStatusandCountermeasuresofIrrigationandWaterConservancyInfrastructureundertheViewofFoodSafetyinChina——AnEmpiricalStudyBasedonDatafrom6Villagesof6ProvincesinChinaXUXiao—peng(SchoolofManagement,HenanUniversityofTechnology,Zhengzhou450001,China)Abstract:Basedontheempiricaldata,thispaperpointedoutthattheimpactofmodernizationdevelop·mentstrategy,thepassivepositionofcommunityauthority,collectiveirrationalityoffarminghouseholds,inhar—moniousurbanandruraleconomyaffectedthefunctionsoftheinfrastructureoffarmlandirrigationandwaterconservancy,which,inturn,affectedthestabilityanddevelopmentoffoodsecurityinChina.Therefore,solutionstotheseproblemswerethekeytoimprovingtheinfrastructureoffarmlandirrigationandwaterconservancy,creatinggoodproductionconditionsforagriculturalproductionandensuringfoodsecurityinChina.Meanwhile,thispapersuggestedthatstudyrelatedtoruraldevelopmentshouldemphasizetheinvestigationofcommunityfactsandtheinstitutionelementsoutsideagricultureandtechnology.Keywords:farmlandirrigationandwaterconservancyinfrastructure;government;market;farmers收稿Et期:2014-02-16修回日期:2014—03—03基金项目:河南省教育厅人文社会科学研究规划项目(2014-GH一09o)、河南工业大学2013年度校基金项目(2013FRJH05)和河南工业大学高层次人才基金项目(2013BS016)作者简介:徐晓鹏(1984~),男,讲师,博士,主要从事项目管理、技术经济及管理研究,E—mail:xxp949@126.com。n第4期徐晓鹏:粮食安全视角下我国农田水利基础设施的发展现状与对策——基于我国6省6村的实证研究·401·农田水利基础设施的完善及其功能的有效性是改善我国农业生产条件、确保粮食增产和粮食安全的最为重要的保障措施之一。然而,我国现存的农田水利基础设施大多修建于20世纪60、70年代,经过近半个世纪的运行,大多数设施已经严重老化,进而导致我国农田灌溉系统的功能下降十分明显。据水利部门相关数据显示,目前,全国1.23亿hm耕地中有灌溉条件的只有0.56亿hm,其它55%的耕地完全靠天吃饭,而具有灌溉条件的大部分农田的灌溉标准也不高,灌溉设施老化失修现象严重,真正旱涝保收的只有0.13亿多hm。由此可见,我国农田水利基础设施方面存在着严重的问题,如不尽早加以解决,必将导致农业生产条件进一步恶化,进而影响我国粮食增产和粮食安全的稳定与发展。因此,深入探讨我国农田水利基础设施方面存在的问题并加以解决,进而提高农田灌溉的有效性是改善我国农业生产条件,促进农业生产发展,确保粮食安全工作的重中之重。一、研究方法与资料来源本研究的主要目的是为了深人研究我国农田水利基础设施方面存在的问题,在此基础上有针对性地提出相关的对策和建议,为确保我国的粮食安全服务。为了使所得出的研究结论更具有代表性,笔者依据地理位置和种植结构2个因素在我国6个省份分别选取了一个以种植业为主的农村社区做为研究社区,包括山东省A村、河南省B村、湖北省c村、陕西省D村、四川省E村和贵州省F村。接下来,笔者采用实地研究的方法,通过参与观察和非结构访谈的方式收集相关资料,并通过对这些资料进行研究和分析来解释所观察到的现象,为解决我国农田水利基础设施方面存在的问题和确保我国的粮食安全服务。表1调查样本情况二、影响我国农田水利基础设施发展的因素及对策集体化之后,我国农民得到的最重要的东西之一就是具有交通排灌系统的平整农田,然而,通过实地调查发现,目前,我国农田灌溉恶化现象极为严重,农田灌溉面积的下降严重制约着我国农业生产的发展。众所周知,良好的灌溉条件是提高粮食产量和保证粮食安全的重要措施,否则将事倍功半。因此,对我国农田水利基础设施方面存在的问题进行研究和分析将具有重要的现实意义。通过研究和分析发现,影响我国农田水利基础设施发展的因素来自各个层面。笔者将从政府、社区和农户3个层面分别进行探讨,深入挖掘其中的影响因素,并有针对性地提出相关的建议和解决措施,在此基础上,希望能够开阔政府的政策视野,为社会政策的制订、来自发展项目的行动干预和社区服务等提供参考和借鉴。(一)现代化发展战略的冲击新中国成立后,现代化发展成为了全国人民的共同奋斗目标,“四个现代化”也因此成为了国家的发展战略。然而,我国政府因受科学主义思潮的影响产生了强烈的“工业原教旨主义”。温铁军认为,近代中国的主题是工业化,共和国前3O年是以中央政府为主导的国家工业化发展战略,改革开放后是由各级地方政府主导的地方工业化发展战略。这是对我国工业化进程准确而简要的判断。具体来看,计划经济时期,我国走的是以城市工业为中心的发展道路,农村则被无情地作为了城市工业发展的“大后方”。据统计,经过2O年的集体化,国家总共从农村获取了6000亿的发展资金,由此奠定了我国城市工业发展的基础。20世纪90年代以来,我国的“三农”问题越来越严重,农村发展问题也逐渐受到了人们的重视。但是,从实际情况来看,我国依然在延续以城市工业为中心的发展道路。为了解决城市工业发展面临的问题,国家不惜花费巨大的人力、物力和财力。由此可见,我国政府始终“以工业为中心”,虽然农业现代化是“国家发展”理念的重要成分,但相比于对工业化的渴望,农业现代化又是次n农林经济管理学报第13卷要的J。例如,为了满足西北、华北各地大中城市的发展需要,20世纪5O年代我国政府提出了“南水北调”的构想,经过几十年研究,南水北调的总体布局确定为:分别从长江上、中、下游调水,即西线、中线和东线工程。按1993年底价格水平估算,工程静态总投资约400亿元然而,农村发展方面面临的问题,又由谁来帮助农民来进行解决呢?从实际情况来看,由于受国家经济发展水平的限制,导致政府很难关注到社会建设的方方面面,与此同时,在以城市工业为中心的发展思路的影响下,导致政府在农村发展方面,尤其是农村公共物品的投入方面存在严重的不足,例如农田水利基础设施和道路建设等。在贵州省F村所在的县扶贫办调查发现,现如今,该地区很少进行农田水利灌溉设备方面的技术推广,主要原因是国家的投入不足造成的。此外,由于农田水利基础设施的老化和原有水资源利用难度的增大,导致F村出现了大面积的“田改土”现象,水田种植面积越来越少。那么,为什么基层政府也没有着力进行解决呢?因为受“以工业为中心”的现代化发展战略以及自身财政能力的影响,再加上基层政府片面追求政绩的负面影响,导致他们往往忽视了农户的切身利益和现实需求。2010年我国西南地区出现的严重干旱问题在当时引起了社会各界的关注,相关专家从不同的角度对其进行了解释,其中,气象专家的解释占据了主导地位。难道这仅仅是因为气候和地理因素造成的吗?其实不然,据相关研究发现,大部分受灾地区都属于贫困地区,财政能力有限,自身无足够的财力修建高质量的水利工程,而国家在对这些老边少地区水利投入又不足,导致在面临旱灾时,那些小型的水利工程设施不能有效发挥抗旱作用J,因此,造成了西南地区的人畜饮水和农田灌溉困难等问题。由此可见,西南干旱问题是极端天气频发和水利建设不足共同造成的,而并非仅仅是因为气候和地理因素。其中的主要原因就是“以工业为中心”的现代化发展战略严重忽视了农民的切身利益和现实需求。与此同时,由于农民在国家的现代化进程中被严重边缘化了,所以,导致他们在大型公共物品的投入和建设方面也根本没有能力解决自身面临的问题,长此以往,导致这些问题变得越来越严重。随着农村问题逐渐凸显出来,国家也在积极制定相关政策,并实施了一系列的发展项目,旨在促进农村的发展,走上了“工业反补农业”的发展道路。国家实施的农村发展项目活动的初衷往往是好的,但是,在项目的实施过程中,由于农户的参与严重缺失,往往导致他们的实际利益被忽略。在陕西省D村的调查中发现,该村原来的农田灌溉主要依靠大集体时期挖的大口井。1979年,当地为了修建铁路就把大口井给填埋了,因为铁路正好要经过大口井所在的位置。为了弥补当地村民的损失,政府给了生产队一些补偿。大口井被填埋后,农田也就得不到有效灌溉了,而灌溉设备也被闲置起来了,接下来,灌溉设施也遭到了连锁式破坏。在这里需要澄清的是,我并不反对国家的大型基础设施建设,我所反对的是大型基础设施建设在损害了当地农户的利益之后,并没有采取有效的措施帮助当地农户恢复灌溉系统,保护他们的切身利益。由此可见,“以工业为中心”的现代化发展战略无形中把农业、农村和农民边缘化了,进而损害了农户的切身利益,其中,农田水利基础设施方面投入不足及其被严重破坏就是最好的证明,这些现象具有深远的影响,其主要表现就是农户进行农业生产的条件不断恶化,导致粮食生产越来越困难,进而威胁到了我国粮食安全的稳定和发展。这不仅影响到了农户的生计发展,更为重要是,威胁到了国家的稳定和发展。我们应该清楚的认识到,农村发展是国家现代化建设的重要组成部分,要想早日实现现代化,就要重视农村的发展,而要想真正解决农村发展中出现的问题和促进农村发展,就需要转变发展的视角,只有站在农户的视角来考虑问题才能更好地发现问题的所在并有针对性地进行解决。(二)社区组织地位被动集体化时期,在国家力量的推动作用下,生产大队通过社会动员能够发动集体的力量共同为农村社区提供很多大型的公共物品,例如灌溉渠道、电路和道路等。但是,分田到户之后,国家力量就从农村社区撤出了。生产大队由于失去了国家力量的支持,也很难发挥原有的组织功能了。后来,虽然我国颁布了《村民委员会组织法》,并规定村委会不是乡镇政府的派出机构,而是农村基层群众性自治组织。但是,从实际情况来看,乡镇政府与村委会却处于一种上下级的关系。于建嵘指出,我国村民自治存在价值困境,还不能构造民主的乡村社会。赵旭东则认为村民自治仍然是国家的意愿。村民自治使农村社区的管理形式发生了变化,但是它所代表的农民相对于社会其他群体来讲,弱势的地位并没有变。这也就造成村委会解决村民发展问题的能力依附于政府,决定于政府的支持力度。因此,当政府没有提n第4期徐晓鹏:粮食安全视角下我国农田水利基础设施的发展现状与对策——基于我国6省6村的实证研究·403·供相应的发展支持的时候,村委会也只能是心有余而力不足。在陕西省D村的调查中发现,该村的农田灌溉主要依靠大集体时期集体打的大口井,这些大口井直径都在5~i0m,它们不是位于地边上,就是在土地中间,之所以把井打在土地周围,就是为了方便抽水浇地。但是,现在却出现了“有水用不上”的怪现象。据当地农民反映,该村抽水浇地的时候必须使用公共电路上的电,以前这些事情是由村委会和村里的电工管,现在却改为由乡电管所管,用电的时候要经过乡电管所和市公检局的审批,整个过程耗时特别长。就这样,当地农户放弃了抽水浇地,用他们的话说就是审批还没有老天爷的速度快呢,我们还是靠天吃饭吧。由此可见,当村委会面对外部政府组织的时候,实际上处于一种无能为力的状态,它们已经失去了自主性,因此,根本不能很好地代表老百姓的利益。此外,由于村委会失去了国家力量的支持,其原有的权威也就丧失,面对一盘散沙似的农户,它也失去了原有的组织功能。而且,一些村委会由于能力不足,无法得到村民的充分认同。另外,一些村民明显对村委会贪污腐败、挥霍村集体财产表示担忧J。在河南省B村的调查中发现,在农田水利基础设施方面,村民主要反映的就是,村委会把集体所有的灌溉设备给卖掉了,卖得的钱只有一个账面,实际上,这些钱早被村干部给贪污了。让村民们更为气恼的是,他们的大部分土地附近是有水源的,但是,由于没有灌溉设备,现在都浇不上水了,他们想购买灌溉设备,却苦于价格太高而未购买。另外,他们还说:“我们也不需要村委会组织,要是村干部没有把那些钱贪污掉,早就能购买了。让他们组织购买,他们再把钱贪污了怎么办?”由此可见,在我国广大的农村地区,公共资源只有得到了政府的支持才能建立和发展起来,村委会相对于外部组织来说根本没有权力和能力来实现所追求的发展目标。此外,由于村委会组织能力的下降,导致农村社区内部的凝聚力也不断下降,社区合作能力越来越弱。也就是说,由于社区组织的被动特征,导致它已经丧失了原有的权威和自主性,已很难在提供公共物品方面起到原有的作用了,农田水利基础设施的废弃和破坏就是最好的证明,更为重要的是,这也进一步对我国农业生产条件造成了严重的负面影响,不利于粮食增产和粮食安全的稳定和发展。因此,要想更好地发挥社区组织在农田水利基础设施建设和发展方面的作用,为我国农业生产创造良好的生产条件,提升农业生产的能力,进而为提高粮食产量和保障粮食安全服务,就要认真贯彻和落实《村民委员会组织法》,加强政府对村委会的引导和帮助,充分发挥政府部门的协助作用,不断提高村委会的自主性,使村委会真正发挥应有的组织作用,进而增强社区内部的凝聚力。(三)农户集体非理性公共物品是指一经产生全体社会成员便可以无偿共享的物品J,农田水利基础设施就是农村的重要公共物品之一。集体化时期,由集体作为农田水利基础设施和灌溉用水的管理者,这在当时取得了较大的制度绩效¨。。,而且,农田水利基础设施依靠集体力量的管理和维护也保持得较为完整。但是,分田到户之后,随着国家力量的撤出和农户间合作能力的严重弱化,导致农户集体进行农业生产的能力下降了,大多数农户都只关心自己家里的土地,而那些需要集体进行管理和维护的公共物品则没人管了,作为公共物品之一的农田水利基础设施也因此失去了存在的基础。此外,相关研究还发现,我国公共物品管理方面存在严重的“搭便车”现象。搭便车是指在集体行动中,个人或组织从公共物品中获益,但却不提供公共物品也不分担集体供给公共物品的成本,从而免费从其他人或组织的努力中受益。它反映了个体自利的经济理性与集体理性之间的冲突给人类共同生活所造成的困境。1奥尔森--认为如果成员在集体行动中不能形成集体理性,都坐享其成,那么,集体目标将很难实现。此外,由于集体化时期的管理模式也间接扼杀了农户在农田水利基础设施管理方面的参与热情,而且,“搭便车”也使内生型合作组织难以形成¨。因此,实行土地承包责任制后,由于缺乏合作经验和有效管理的惯性,农户一时间无法实现对农田水利基础设施进行有效的管理¨,更为严重的是,由于每个人都从自己的利益出发,最大限度地使用公共物品,所以,必将导致公共物品不断遭到破坏,进而导致所有人的利益都受到损害。农田水利基础设施这项大集体时期的重要成果不断遭到严重破坏就是最好的证明。在湖北省C村的调查中发现,该村的农田水利基础设施是在人民公社时期集体修建的。当时,从县政府到生产队,各层级都有专门的负责人管理农田灌溉方面的事情,生产队则有一个专门的管水员。在农田需要进行灌溉的时节,由管水员来统一放水,当水流到农户的水田旁时,他们只需要把自家地头的闸门拉开,让n农林经济管理学报第13卷水流到地里去就行了。但是,分田到户后,就没有专人负责农田灌溉方面的事情了,进而导致农田灌溉方面的冲突不断发生,最终导致该村的农田水利基础设施遭到了毁灭性的的破坏。破坏水渠的主要是那些土地在水渠旁边的人,他们把水渠填平了用来种粮食。刚开始时是一个人毁,紧接着大家都去毁,由于破坏的人多了,所以,大家的胆就更大了,把水渠彻底给毁掉了。现如今,该村的水田已经消失殆尽,很多农户都已经放弃了水稻种植,农户现在食用的大米都是从市场上购买来的。从该案例可以发现,农户为了自身的利益,不惜通过破坏农田水利基础设施来增加自家的土地面积导致农田水利基础设施遭到了严重破坏,这不仅不能达到他们增加粮食的目的,反而导致农业生产的条件不断恶化,进而导致粮食产量不断下降,甚至改变了当地的种植结构。通过以上分析可以发现,我国农村农田水利基础设施不断遭到破坏是由于个体理性与集体非理性之间的矛盾造成的。两者之间的矛盾最原始和基本的根源在于个体利益之间的冲突。个体利益的冲突来源于资源的稀缺性,稀缺的问题不能彻底解决,利益的冲突也就不能消除。也就是说,农户破坏农田水利基础设施的根源在于农户的自利性,即每一农户总是尽量使自身的效用达到最大化,将机会成本和外部成本留给他人,问题的本质是缺乏一种合作机制来应对目前复杂的格局J。那么,由于资源稀缺而导致出现的农户之间的非理性竞争是不是没有解决的可能呢?答案是否定的。其实,竞争本身也存在合作性竞争和非合作性竞争两种。合作性竞争可能导向集体理性,非合作性的竞争则必然导向集体的非理性。农田水利基础设施的破坏主要就是由于非合作性竞争导致的集体非理性造成的。农户之间存在竞争是正常的,关键是要让他们在合作的基础上展开竞争,这样,才能让农田水利基础设施这些需要依靠集体的力量才能得到维护和发展公共物品更好地发挥作用。因此,现在的任务是要培养农民的合作意识,吸引农户参与到农田水利基础设施的建设和管理中来,以农业用水组织为平台,发挥其信息较为全面的优势,与此同时,发挥农民用水经验丰富、睿智和勤劳的特点,共同管理好农田水利基础设施。此外,还必须进行制度创新,就是要设计一套排他性的、边界清晰的产权结构和相应的组织形式,构成有效的激励约束机制¨。同时,我们还应该认识到,农户缺乏合作意识有历史、文化、经济、社会等各种原因,因此,政府有责任培养农民的合作意识,吸引他们参与到农村的公共事务治理中来¨。然而,现在的关键问题不仅是要加强政府的全面支持,更为重要的是在加强政府对农民的引导和帮助,不断提高农民的自主性,只有这样,才能提高农户的参与积极性,进而不断提高他们共同保护农田水利基础设施的意识。由此可见,农田水利基础设施的完善和发展需要政府和农户的相互作用和共同参与,缺一不可。(四)城乡经济发展不协调随着市场经济的发展和进步,我国城乡收入差距也越来越大,2011年《农村经济绿皮书》显示,2010年全国农村居民收入增速自1998年以来首次快于城镇,但目前的城乡居民收入差距依然巨大,已达3.23:116j。如果将城镇居民的住房、医疗、教育、失业保障等福利考虑在内,城乡居民收入比甚至会更大。事实证明,我国贫富差距正在逼近社会容忍的“红线”,农村经济的发展水平相对于城市来说越来越落后,城乡经济发展不协调现象越来越严重。农村经济发展水平相对落后的主要原因是农业生产的利润相对于社会其他方面来说越来越低。面对农业生产利润的不断下降和生存压力的不断增加,农民最终选择了外出务工,因为他们认为外出务工能够更有效地提高他们的收入水平,进而改善生活的质量,这是他们自身理性的表现。由此可见,农民外出务工是基于来自社会结构的“生存压力”和流动主体的“理性选择”,是主体与结构的“二重化”过程¨卜j。目前,我国农村剩余劳动力大概有2亿左右,他们从农村向城市、从中西部地区向东部沿海发达地区转移已经成为无法逆转的潮流。陈锡文进一步指出,目前农户收入的40%来自打工,中央关于十二五规划的建议进一步要求“发展农村非农产业,壮大县域经济,促进农民转移就业,增加工资性收入。”由此可见,打工收入已经成为我国农民收入的重要来源。随着打工收入的增加,导致农户对农业生产重视程度的不断下降,进而导致农户丧失了改善农业生产条件的信心,其主要表现就是,农户根本不愿意在农业生产方面进行大量投入,另外,由于农户单家独户进行农业生产,所以,面对大量的投入,他们更是无能为力。由于作为农业生产重要条件之一的农田水利基础设施需要进行大规模投入,在此方面进行大量投入必然会变得越来越困难,进而影响了其发展和进步。在本研究所选取的6个农村社区的调查中发现,影响农户进行农田水利基础设施方面的投入的原因主要有以下2个方面:(1)农户普遍认为农田水利基础设施方面的投入太高。很多农户认为对农田进行灌溉,产量并没不会有显著的提高,即使有提高,提高的产量也不是很大,不很好的弥补灌溉方面的投入,这种情况在经济发展水平比n第4期徐晓鹏:粮食安全视角下我国农田水利基础设施的发展现状与对策——基于我国6省6村的实证研究·405·较低下的地区表现尤为明显。(2)没有必要进行农田水利基础设施方面的投入。很多农户认为对农田进行灌溉,既浪费金钱,又浪费时间,而且也得不到有效的回报。因为在市场经济条件下,农业的产值越来越低,根本不能满足农民的现实需求,他们之所以种地,主要是为了满足家庭生活方面的粮食需求。另外,农民的工值意识也越来越强,与其守着利润越来越低的土地,不如从事非农工作,这就是农村剩余劳动力大量外流的主要原因。由此可见,城乡经济发展不协调不仅导致农户对农田灌溉的轻视,而且,进一步阻碍了他们在农田水利基础设施方面进行投入,进而导致我国农业生产条件不断恶化,严重威胁着我国粮食产量的提高和粮食安全的稳定。因此,要想更好地恢复和发展农田水利基础设施,必须帮助农民增收致富,提高他们解决自身问题的能力。而要想实现这个目标,关键是要从政府政策和市场机制等方面人手,提高农产品的市场竞争力和经济价值,进而提高农业的产值,让农业重新吸引住农民的眼光,让他们重新认识到农业的重要性,进而不断改善农业生产条件,充分利用农田水利基础设施来发挥农业生产的潜在力量。三、结论与讨论现如今,农户进行农业生产,必须采纳一套完整的“技术包”,包括良种、化肥、除草剂、杀虫剂、地膜、良好的灌溉设备等,缺一不可。但是,农户在现代农业技术的投入方面却存在严重的失衡现象:农药、化肥、种子、地膜等方面的投入普遍增加,而农田水利基础设施方面的投入则止步不前甚至出现了严重的倒退现象。众所周知,农作物产量的提高,需要好肥好水的相互配合,否则将事倍功半。因此,这种失衡现象将导致农户在现代农业技术上的投入不能充分地发挥作用,其中存在严重的无形损耗。另外,由于农作物习性的不同,所以,它们的需水量也存在很大的差异,水资源的充足与否,也将决定不同地区的种植结构。因此,农田水利灌溉条件便利与否在各地区种植结构的选择上也扮演着重要的角色。由此可见,农田水利基础设施的发展和进步是农业生产必不可少的重要条件之一,它对于粮食产量的提高具有重要的作用,是实现粮食安全的重要条件之一。但是,通过研究发现,受现代化发展战略的冲击和社区组织被动地位的影响,导致农田水利基础设施不能充分发挥作用。面对如此困境,农户集体非理性和城乡经济发展不协调也导致农户无法依靠自身的力量来解决这方面的问题。另外,随着市场经济的发展和进步,导致农业生产的产值不断降低,最终导致农户从事农业生产的积极性逐渐降低,这也进一步降低了农户对农田水利基础设施的重视程度。这些因素共同导致我国农田水利基础设施的发展严重受阻,进而导致我国的农业生产条件不断恶化,这也进一步影响了我国粮食产量的提高和粮食安全的稳定和发展。因此,要想保证农田水利基础设施更好地发挥作用,进而保证我国的粮食安全,就必须转变发展的视角,只有站在农户的视角来考虑问题才能真正找到解决问题的方法。更为重要的是,还要通过政府和农户的共同努力重新唤醒农户的合作意识才能达到良好的效果。参考文献:[1]马绍峰,等.新农村建设中应当重视环境保护工作[J].当代经济管理,2009(4):12—15.[2]曹锦清.当代浙北乡村的社会文化变迁[M].上海:上海远东出版社,2001:185—186,457—458.[3]温铁军.中国农村基本经济制度研究——“三农”问题的世纪反思[M].北京:中国经济出版社,2000:11—14.[4]BemsteinH,TerenceJ.Frompeasantstudiestoagrarianchange[J].JournalofAgrarianChange,2001,1(1):卜56.[5]王宏,等.西南旱灾对我国农业的影响及对策[J].现代农业科技,2010(9):357—358.[6]于建嵘.村民自治:价值和困境——兼论《中华人民共和国村民委员会组织法》的修改[J].学习与探索,2010(4):73—76.[7]赵旭东.乡村社会发展的动力问题——重新回味费孝通的“双轨制”[J].探索与争鸣,2008(9):43—46.[8]叶敬忠,等.农民如何看待新农村建设中政府、村委会和农民的分工[J].农业经济问题,2007(11):17—23.[9]赵鼎新.集体行动、搭便车理论与形式社会学方法[J].社会学研究,2006(1):1—21.[10]周晓平,等.以合作谋求发展:农业灌溉用水困境、原因和解决思路[J].生态经济,2006(12):78—81.[11]申明民.“搭便车”问题在政治解释中的应用及其局限[J].开放时代,2001(10):31—42.[12]曼瑟尔·奥尔森.集体行动的逻辑[M].陈郁,郭宇峰,李崇新,译.上海:上海三联书店、上海人民出版社,1995:36.[13]肖云,等.农民专业合作社成员“搭便车”现象探究——基于公共治理的视角[J].中国农村观察,2012(5):47—53.[14]侯灵艺.公共资源管理的困境——由奥斯特罗姆“搭便车”理论所引起的思考[J].长春大学学报,2008(1):26—29.[15]王苏珂.个体理性引发的集体非理性——解读经济危机[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2009(S1):125—130.[16]刘锐君.中国城乡收入差距成因的模型解释[J].统计与决策,2011(16):104—106.[17]GuglerJ,FlanaganW.UrbanizationandsocialchangeinWestAfrica[M].CambridgeUniversityPress,1978:5—6.『18]WrightE,MartinB.Thetransformationofamericanclassstructure[J].AmericanJournalofSociology,1987,93(1):卜29.[19]陈锡文.加快社会主义新农村建设[J].求是,2010(21):40—43.(责任编辑:翁贞林,英摘校译:吴伟萍)查看更多