- 2021-06-11 发布 |

- 37.5 KB |

- 6页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

点到直线的距离公式的教学设计教案

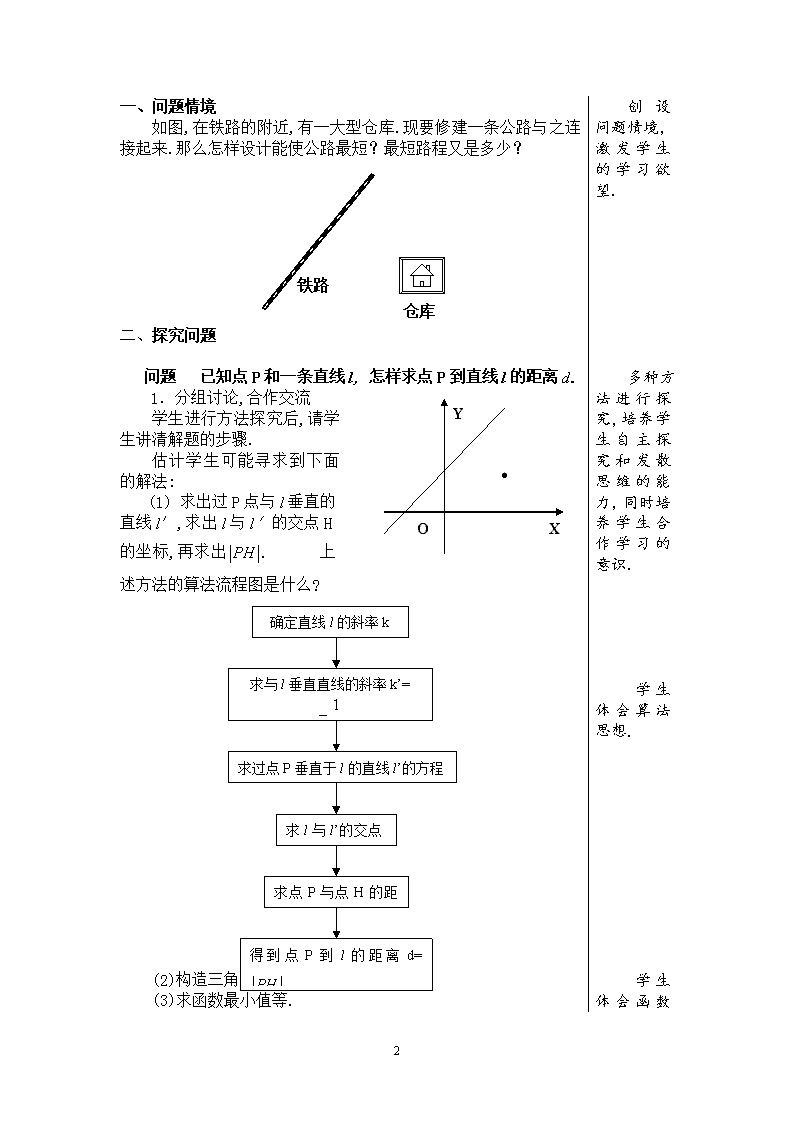

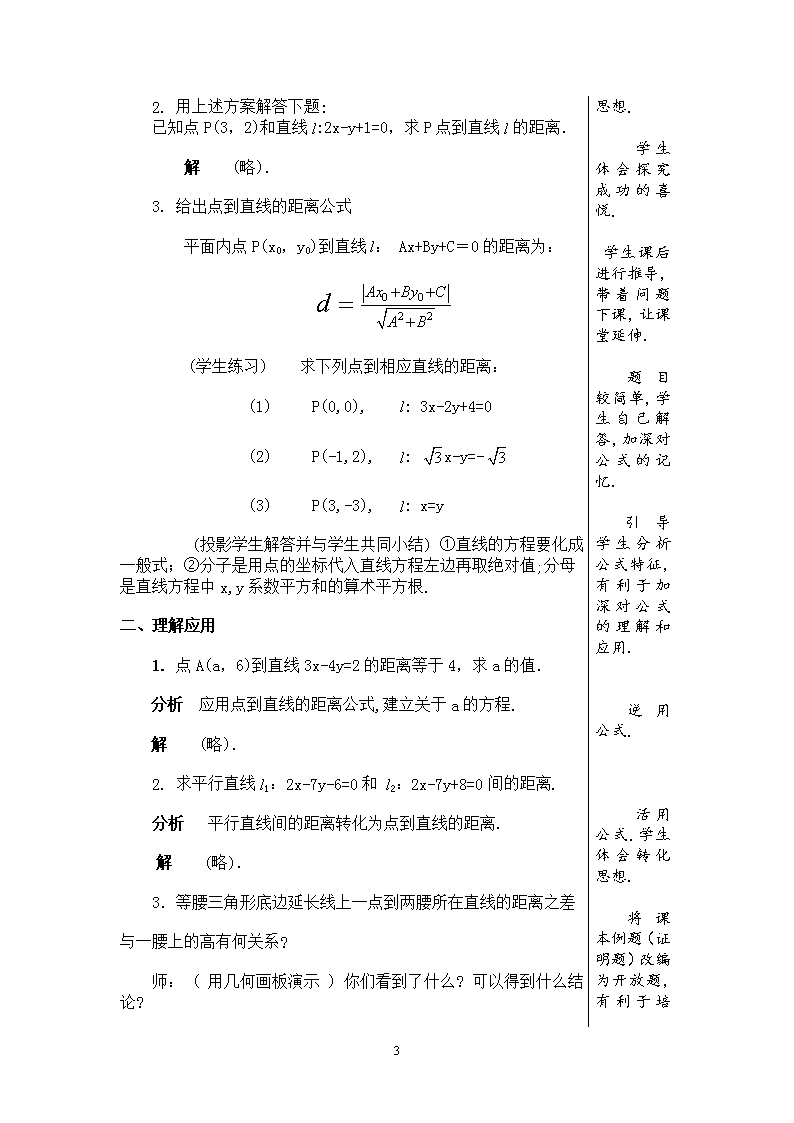

《点到直线的距离公式》的教学设计 教材分析 点到直线的距离公式是高中解析几何课程中最重要的也是最精彩的公式之一,它是解决点线、线线距离的基础,也是研究直线与圆、圆与圆位置关系的重要工具,同时为后面学习圆锥曲线作准备.教材试图让学生通过学习、探究点到直线的距离公式的思维过程,深刻领会蕴涵于其中的数学思想和方法,逐步学会利用数形结合、算法、转化、函数等数学思想方法来解决数学问题;能让学生充分体验作为学习主体进行探究、发现和创造的乐趣. 学情分析 我校是省一级A类学校,从总体上看,本班学生的数学基础比较好,平时肯思考问题,钻研精神强,有较好的自主学习和探究学习能力,同时,学生已掌握直线的方程和平面上两点间的距离公式,具备了探讨新问题的一定的基础知识,但学生大容量的自主探究,对课堂教学过程的控制带来一定的难度. 教学目标 使学生掌握点到直线的距离公式,会求两平行直线间的距离及运用这一公式解决实际问题; 学习并领会探究点到直线的距离公式的思维过程,掌握用数形结合、算法、转化、函数等数学思想来研究数学问题的方法,培养学生自主探究和发散思维的能力;同时,提高学生学习数学的积极性,培养他们勇于探索、善于研究的精神和合作互助的团队精神. 教学重点 点到直线的距离公式的探究过程,有关数学思想方法及应用. 教学难点 点到直线的距离公式的探究. 教学方式 讨论、探究式 教学过程 6 一、问题情境 如图,在铁路的附近,有一大型仓库.现要修建一条公路与之连接起来.那么怎样设计能使公路最短?最短路程又是多少? 仓库 铁路 二、探究问题 问题 已知点P和一条直线l, 怎样求点P到直线l的距离d. Y 1.分组讨论,合作交流 学生进行方法探究后,请学生讲清解题的步骤. ● 估计学生可能寻求到下面的解法: O X (1) 求出过P点与l垂直的直线l′,求出l与l′的交点H的坐标,再求出. 上述方法的算法流程图是什么? 确定直线l的斜率k 求与l垂直直线的斜率k’= 求过点P垂直于l的直线l’的方程 求l与l’的交点H 求点P与点H的距离 得到点P到l的距离d= (2)构造三角形; (3)求函数最小值等. 创设问题情境,激发学生的学习欲望. 多种方法进行探究,培养学生自主探究和发散思维的能力,同时培养学生合作学习的意识. 学生体会算法思想. 6 2. 用上述方案解答下题: 已知点P(3,2)和直线l:2x-y+1=0,求P点到直线l的距离. 解 (略). 1. 3. 给出点到直线的距离公式 平面内点P(x0,y0)到直线l: Ax+By+C=0的距离为: 一、 (学生练习) 求下列点到相应直线的距离: (1) P(0,0), l: 3x-2y+4=0 (2) P(-1,2), l: x-y=- (3) P(3,-3), l: x=y (投影学生解答并与学生共同小结) ①直线的方程要化成一般式;②分子是用点的坐标代入直线方程左边再取绝对值;分母是直线方程中x,y系数平方和的算术平方根. 二、理解应用 1. 点A(a,6)到直线3x-4y=2的距离等于4,求a的值. 分析 应用点到直线的距离公式,建立关于a的方程. 解 (略). 2. 求平行直线l1:2x-7y-6=0和 l2:2x-7y+8=0间的距离. 分析 平行直线间的距离转化为点到直线的距离. 解 (略). 3. 等腰三角形底边延长线上一点到两腰所在直线的距离之差 与一腰上的高有何关系? 师: ( 用几何画板演示 ) 你们看到了什么? 可以得到什么结论? 学生体会函数思想. 学生体会探究成功的喜悦. 学生课后进行推导,带着问题下课,让课堂延伸. 题目较简单,学生自己解答,加深对公式的记忆. 引导学生分析公式特征,有利于加深对公式的理解和应用. 逆用公式. 活用公式.学生体会转化思想. 将课本例题(证明题)改编为开放题, 6 生: 等腰三角形底边延长线上一点到两腰所在直线的距离之差等于一腰上的高. 师: 如何证明? 估计学生可能寻求到下面的解法: (1) 几何法; (2)解析法. 分析1 用几何法,考虑三角形的面积. 分析2 用解析法,建立适当的直角坐标系,写出相关点的坐标和直线的方程. 证明 (略). 师: ( 再次用几何画板演示 ) 你们还看到了什么? 还可以得到什么结论? 生: 等腰三角形底边上一点到两腰所在直线的距离之和等于一腰上的高. 师: 请大家课后证明. 四、课堂小结 师: 这节课我们学到了什么? 有何体会? 生: 这节课我们学习了平面内点到直线的距离公式和两条平行直线之间的距离公式,体会到了数形结合、算法、转化、函数等数学思想方法. 师: 点到直线的距离与两条平行直线之间的距离有着密切的联系.通过公式的推导,请同学们认真体会利用图形特点解题的好处. 五、作 业 1.已知平行线2x+3y-3=0与2x+3y-9=0,求与它们等距离的平行线的方程. 2.求平行于直线x-y-2=0且与它的距离为的直线方程. 3.解析法证明:等腰三角形底边上一点到两腰所在直线的距离之和等于一腰上的高. 4.求两平行直线l1:Ax+By+C1=0与l2:Ax+By+C2=0间的距离. 有利于培养学生的自主探究的能力,也体现了数学教学与信息技术的结合. 进一步挖掘题目的开放功能,形成“再创造”的过程. 根据元认知理论,小结以学生为主,教师为辅的方式进行,学生可回顾本节课的学习过程,也是对探究过程的再认识和数学思想方法的升华. 进一步巩固本节课所学. 《点到直线的距离公式》教学设计思路 6 广东仲元中学 胡继文 1、设计思路 点到直线的距离公式是高中解析几何课程中最重要的也是最精彩的公式之一,它是解决点线、线线距离的基础,也是研究直线与圆、圆与圆位置关系的重要工具,同时为后面学习圆锥曲线作准备.考虑到教材和学生特点,我的设计思路是: (1)以普通高中《数学课程标准》理念为指南设计教学目标. 普通高中《数学课程标准》要求:探索并掌握点到直线的距离公式,会求两条平行直线间的距离.根据这一精神,结合对北师大版《数学2 》(必修)的学习,在设计知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三维目标时,要求学生掌握点到直线的距离公式,会求两平行直线间的距离及运用这一公式解决实际问题;学习并领会探究点到直线的距离公式的思维过程,掌握用数形结合、算法、转化、函数等数学思想来研究数学问题的方法,培养学生自主探究和发散思维的能力;同时,提高学生学习数学的积极性,培养他们勇于探索、善于研究的精神和合作互助的团队精神. (2) 以人本主义学习理论为依据设计教学方式. 人本主义学习理论认为:人天生就有寻求真理,探索奥秘和创造的欲望以及自我主动学习的潜能.可以说,探索奥秘是人的天性.因此,将本节课的教学方式定位为讨论、探究式.主要表现在:①注重探究点到直线的距离公式的推导方法和其间蕴涵的数学思想方法;②将教材P.92例19(证明题)改编为一道开放题,探究“等腰三角形底边延长线上一点到两腰所在直线的距离之差与一腰上的高的关系”,再进一步探究得出“等腰三角形底边一点到两腰所在直线的距离之和等于一腰上的高” 这一重要结论.同时,在教学方式设计上技术手段起到了重要的作用.几何画板动态的实验环境使学生发现数学结论,是信息技术在数学教学中不可替代的优势. (3) 以建构主义学习理论为指导设计教学过程. 建构主义认为:学习是一个积极主动的活动过程,学习者不是被动地接受外界信息,而是主动的依据先前认识结构,有选择的知觉和接受外界信息.学习不是由教师把知识简单地传递给学生,而是学生自己建构事物的意义.对知识的真正理解只能靠学习者自身基于自己的经验背景,通过新旧知识经验间的的反复、双向的相互作用而建构.这种建构无法由他人来代替,教师则是学生建构知识的支持者、辅导者和高级合作者,负有调动学习者的积极性的使命”.因而,本节课的教学过程设计了五个环节: ①以实际问题为背景,建立数学模型,使学生感到数学来源于生活,调动学生学习的积极性、激发学生的探究欲望;②探究点到直线的距离公式的推导方法,体会数形结合、算法、转化、函数等数学思想来研究数学问题的方法,培养学生自主探究和发散思维的能力以及学生合作学习的意识.③理解应用. 通过正用、逆用、活用公式,使学生掌握和理解公式;特别将教材P.92例19改编后公式的应用更显灵活. ④课堂小结以学生为主,教师为辅的方式进行,学生可回顾本节课的学习过程,也是对探究过程的再认识和数学思想方法的升华.⑤布置作业. 进一步巩固本节课所学.总之,教师和学生共同参与知识的形成和应用,让学生认识建构的意义、巩固建构的知识. 6 (4) 以布鲁纳的认识结构理论为指引设计学生的学习活动. 对于学习过程,认识结构理论强调:“学生是一个主动的积极的知识探索者,教师的作用是要形成一种学生能够独立探索的情境,而不是提供现成的知识”.因此,本节课为学生创设了自主活动(探究点到直线的距离公式的推导方法; 小结算法流程图;应用公式;探究“等腰三角形底边延长线上一点到两腰所在直线的距离之差与一腰上的高的关系”等)、师生活动(分析公式特征;完成理解应用第3题;课堂小结;多次个别提问与交流)、生生活动(讨论与交流探究点到直线的距离公式的推导方法等)等多种学习活动情境,在活动中让学生向自己的能力提出挑战.这样做的目的是适时地正确评价学生的学习结果,帮助学生形成一种寻求知识的内驱力. 总之,努力把整个教学活动设计为: 师生共同参与、全身心投入、相互作用、创造性地实现教学目标,共同感受课堂中生命的涌动和成长,共同创造充满生命活力的课堂教学.通过教学,让教师的劳动闪现出创造的光辉和人性的魅力,学生在课堂上学会合作,感受和谐的欢愉、发现的惊喜,迸发出创造性思维的火花. 2、几点困惑 (1) 新课程的目标很高,40分钟的课堂教学时间,很难放开手脚让学生去进行探究,同时,由于把课堂的时间大部分给了学生,教师如何利用好有限的时间进行教学就成为难题. (2) 对学生的讨论与交流的过程怎样控制成为教学关注的一个焦点.教学时,不但要控制讨论题目的数量和难度,还要实时控制讨论的深度和广度,更要控制好讨论的时间.一旦控制不到位或疏于控制,教学内容将难以完成,会出现课后再花时间去补救的尴尬局面. (3) 教材在处理这一节内容时,好象重在应用,那么点到直线的距离公式的推导方法是否需要探究? 课标要求如何落实? (4) 我们的教学实施要符合学生的认知水平,在教学设计之前就应该去评估学生的现有认知水平.但现在的学生获取知识渠道众多,且认知水平差距较大. 教师如何去评估学生的现有认知水平? 以上是我对这节课的一些思考,不当之处,望得到各位领导、专家和同行的指教. 6查看更多