- 2021-05-14 发布 |

- 37.5 KB |

- 12页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

智慧测评高考生物人教版总复习作业必修育种与进化阶段质量检测

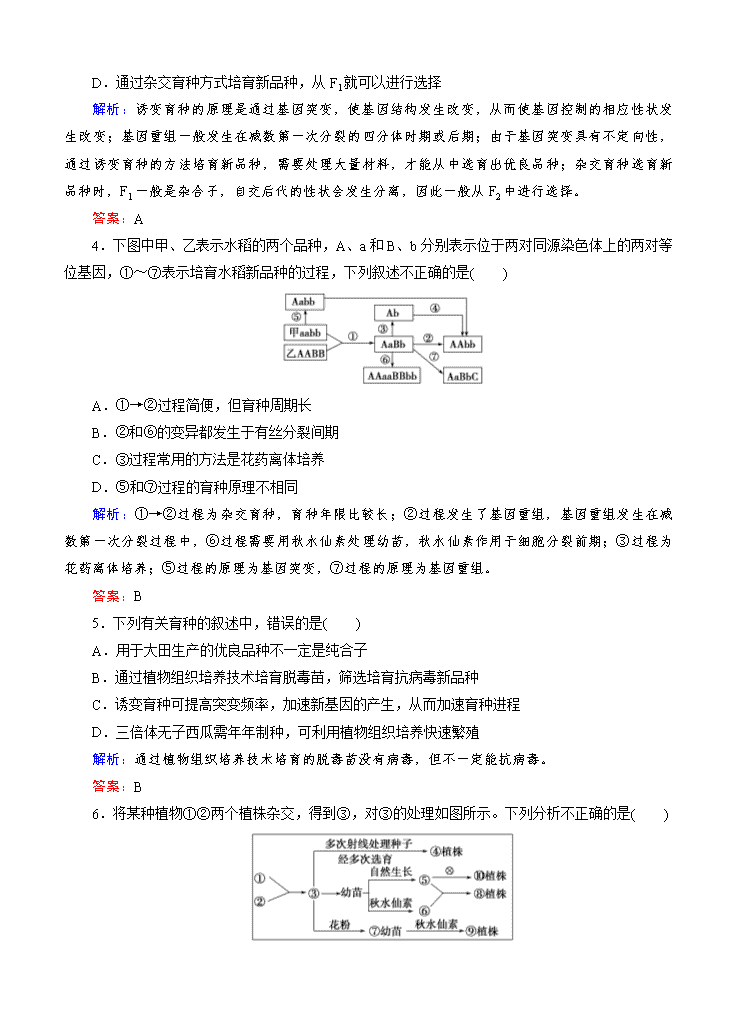

阶段质量检测 1.下列关于育种原理或方法的叙述中,正确的是( ) A.我国著名育种专家袁隆平利用杂交技术培育出超级水稻品种,这是利用了自由组合原理 B.英国科学家利用细胞核移植技术克隆出小绵羊,这里只利用了染色体变异原理 C.二倍体植株的花药离体培养,并经秋水仙素处理,使之成为纯合子,这体现了基因重组原理 D.乘宇宙飞船上过太空的辣椒种子结出的果实较平常的大一倍以上,这是诱变育种 解析:袁隆平利用杂交技术培育出超级水稻品种的原理是基因重组。克隆技术培育新品种的原理是细胞核的全能性。二倍体植株的花药离体培养,并经秋水仙素处理,使之成为纯合子,这是单倍体育种方法。 答案:D 2.冬小麦是我国重要的粮食作物,农业科技人员不断进行研究以期获得矮秆抗病的新品种。下列三组实验是对不同育种方法的探索,有关叙述错误的是( ) F2 矮秆抗病Ⅰ 矮秆抗病Ⅱ A.A、B、C组所运用的育种方法分别是杂交育种、单倍体育种和诱变育种 B.C组γ射线要处理萌发的种子或幼苗 C.A组用F1获得F2的方法是自交,F2中的矮秆抗病植株中不能稳定遗传的占2/3 D.B组F2中的矮秆抗病植株可以直接用于生产 解析:A组是杂交育种,B组是单倍体育种,C组是诱变育种,A正确;诱变育种过程中用γ射线处理的是萌发的种子或幼苗,B正确;A组用F1获得F2的方法是自交,得到的F2中矮秆抗病植株中,纯合子占1/3,杂合子占2/3,C正确;B组F2中的矮秆抗病植株为单倍体,不能直接用于生产,D错误。 答案:D 3.下列关于杂交育种与诱变育种的叙述,正确的是( ) A.诱变育种是通过改变原有基因结构而导致新品种出现的方法 B.杂交育种的原理是基因重组,基因重组发生在受精作用过程中 C.诱变育种一定能较快选育出新的优良品种 D.通过杂交育种方式培育新品种,从F1就可以进行选择 解析:诱变育种的原理是通过基因突变,使基因结构发生改变,从而使基因控制的相应性状发生改变;基因重组一般发生在减数第一次分裂的四分体时期或后期;由于基因突变具有不定向性,通过诱变育种的方法培育新品种,需要处理大量材料,才能从中选育出优良品种;杂交育种选育新品种时,F1一般是杂合子,自交后代的性状会发生分离,因此一般从F2中进行选择。 答案:A 4.下图中甲、乙表示水稻的两个品种,A、a和B、b分别表示位于两对同源染色体上的两对等位基因,①~⑦表示培育水稻新品种的过程,下列叙述不正确的是( ) A.①→②过程简便,但育种周期长 B.②和⑥的变异都发生于有丝分裂间期 C.③过程常用的方法是花药离体培养 D.⑤和⑦过程的育种原理不相同 解析:①→②过程为杂交育种,育种年限比较长;②过程发生了基因重组,基因重组发生在减数第一次分裂过程中,⑥过程需要用秋水仙素处理幼苗,秋水仙素作用于细胞分裂前期;③过程为花药离体培养;⑤过程的原理为基因突变,⑦过程的原理为基因重组。 答案:B 5.下列有关育种的叙述中,错误的是( ) A.用于大田生产的优良品种不一定是纯合子 B.通过植物组织培养技术培育脱毒苗,筛选培育抗病毒新品种 C.诱变育种可提高突变频率,加速新基因的产生,从而加速育种进程 D.三倍体无子西瓜需年年制种,可利用植物组织培养快速繁殖 解析:通过植物组织培养技术培育的脱毒苗没有病毒,但不一定能抗病毒。 答案:B 6.将某种植物①②两个植株杂交,得到③,对③的处理如图所示。下列分析不正确的是( ) A.由③到④的育种过程依据的原理是基因突变 B.通过⑤⑥植株杂交得到的⑧植株属于新物种 C.若③的基因型为AaBbdd,则⑩植株中能稳定遗传的个体占总数的1/4 D.由⑦到⑨的过程中会发生突变和基因重组,可为生物进化提供原材料 解析:由⑦到⑨的过程是通过有丝分裂来实现的,而基因重组发生在减数分裂过程中,故D错误。 答案:D 7.下列关于育种的说法,正确的是( ) A.基因突变可发生在任何生物的DNA复制过程中,可用于诱变育种 B.诱变育种和杂交育种均可产生新的基因和新的基因型 C.三倍体植物不能由受精卵发育而来,但可通过植物组织培养方法获得 D.普通小麦花粉中有三个染色体组,由其发育的个体是三倍体 解析:任何生物的DNA复制过程中出现的碱基对的增添、缺失和替换,都属于基因突变;杂交育种不能产生新的基因;三倍体植物可以由四倍体与二倍体植物杂交形成的受精卵发育而来,也可通过植物组织培养方法获得;由花粉发育而来的个体是单倍体。 答案:A 8.下列有关生物变异与育种的叙述,正确的是( ) A.多倍体育种必须在获得单倍体植株的基础上进行 B.用单倍体育种法改良缺乏某种抗病基因的水稻品种 C.三倍体西瓜不能形成正常的配子,这是由于秋水仙素抑制了纺锤体的形成 D.大多数染色体结构变异对生物体不利,但其在育种上仍有一定的价值 解析:多倍体育种一般用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,此种子或幼苗可以是二倍体或多倍体;单倍体育种方法不能改良缺乏某种抗病基因的水稻品种;三倍体西瓜不能形成正常的配子的原因是减数分裂时联会紊乱。 答案:D 9.如图表示某种农作物品种①和②培育出⑥的几种方法,有关说法错误的是( ) A.培育品种⑥的最简捷途径是Ⅰ→Ⅴ B.通过Ⅱ→Ⅳ过程最不容易达到目的 C.Ⅲ→Ⅵ过程的原理是染色体变异 D.过程Ⅵ常用一定浓度的秋水仙素处理萌发的种子或幼苗 解析:通过植物自交获得符合要求的品种是最简便的方法,A项正确;Ⅱ→Ⅳ 过程的原理主要是基因突变,由于基因突变频率很低,这种培育过程不易达到目的,B项正确;Ⅲ→Ⅵ过程是单倍体育种过程,其原理是染色体变异,C项正确;过程Ⅵ常用一定浓度的秋水仙素处理幼苗,D错误。 答案:D 10.关于生物进化的观点很多,其中比较突出的是建立在达尔文自然选择学说基础上的现代生物进化理论,下列有关生物进化的说法正确的是( ) A.对于一个处于地理隔离的小种群来说,当种群进一步减少时,其根本的潜在危险是丧失遗传多样性 B.生物的变异为生物进化提供了原材料,也决定了生物进化的方向 C.种群中如果某种性状的隐性个体都不育,则一定导致该隐性基因灭绝 D.自然选择的实质是选择种群的有利基因,也决定了新基因的产生 解析:对于一个较小的种群,随着其数量的减少,若环境发生较大的变化时,有可能由于不适应环境而灭绝;自然选择决定生物进化的方向;种群中如果某种性状的隐性个体都不育,由于存在杂合子,该隐性基因的基因频率下降,但不会灭绝。 答案:A 11.下列有关生物多样性和进化的叙述中,不正确的是( ) A.细菌在接触青霉素后会产生抗药性的突变个体,青霉素的选择作用使其生存 B.蜂鸟细长的喙与倒挂金钟的筒状花萼是它们长期共同进化形成的相互适应特征 C.新物种的形成通常要经过突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环节 D.自然选择能定向改变种群的基因频率,决定了生物进化的方向 解析:自然选择使种群的基因频率发生定向改变,并决定生物进化的方向。细菌中的抗药性个体本来就存在,青霉素只是起选择作用而非诱变。 答案:A 12.下图表示生物新物种形成的基本环节,下列叙述正确的是( ) A.种群基因频率的改变是产生生殖隔离的前提条件 B.地理隔离使种群基因库产生差别就成为了生殖隔离 C.自然选择过程中,直接受选择的是基因型,进而导致基因频率的改变 D.同一物种不同种群基因频率的改变导致种群基因库的差别越来越大,但生物不进化 解析: 种群基因频率的改变是产生生殖隔离的前提条件,A选项正确。地理隔离可能使种群基因库产生差别,但不一定产生了生殖隔离,B选项错误。自然选择过程中直接受选择的是表现型,进而导致基因频率的改变,C选项错误。生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,D选项错误。 答案:A 13.(2013·湖南雅礼中学检测)某校的一个生物兴趣小组在研究性学习活动中,开展了色盲普查活动,他们先以全校的1 800名学生(男女生各一半)作为首批调查对象,结果发现有女性色盲患者3人,男性色盲患者8人,女性色盲基因携带者13人。那么,在该校全体学生中色盲基因的频率约为 ( ) A.7.5% B.10% C.15% D.1% 解析:由于色盲基因及其等位基因只存在于X染色体上,而Y染色体上没有,设相关基因为B(正常)、b(色盲),因此该等位基因的总数为XB+Xb=900×1+900×2=2700(女性每人含两个色盲基因及等位基因,男性每人含一个色盲基因或等位基因),色盲基因的总数为Xb=8×1+3×2+13×1=27(女性携带者和男性患者都有一个Xb,而女性患者含两个Xb),从而可推出全体学生色盲基因的频率=(27/2700)×100%=1%。 答案:D 14.对如下现代生物进化理论的概念图的说法不正确的是( ) A.①表示种群基因频率的改变 B.②表示基因突变 C.③表示自然选择学说 D.④表示基因、物种和生态系统三个层次 解析:由图可知,①表示种群基因频率的改变,②表示自然选择,③表示自然选择学说,④表示生物多样性三个层次,即基因多样性、物种多样性、生态系统多样性。 答案:B 15.滥用抗生素会使细菌出现耐药性,如果被这样的细菌感染,则人会因该种细菌能够抵抗各种抗生素而无药可救。下列有关说法正确的是( ) A.抗生素的使用会引起细菌的定向变异 B.细菌中本来就存在“耐药性”个体,长期使用抗生素导致“耐药性”基因频率下降 C.“耐药性”基因频率的改变引起病菌发生进化,产生新的“耐药性”病菌 D.抗生素的滥用导致“耐药性”细菌被优选出来,这是抗生素对细菌进行选择的结果 解析:变异是不定向的,抗生素只是起到一个选择的作用;抗生素的使用不会引起细菌的变异,且变异是不定向的;长期使用抗生素会导致“耐药性”基因频率上升;进化的实质是种群基因频率的改变,但未必会产生新物种。 答案:D 16.用基因型为Aa的小麦分别进行连续自交、随机交配、连续自交并逐代淘汰隐性个体、随机交配并逐代淘汰隐性个体,根据各代Aa基因型频率绘制曲线如右图。下列分析错误的是( ) A.曲线Ⅱ的F3中Aa基因型频率为0.4 B.曲线Ⅲ的F2中Aa基因型频率为0.4 C.曲线Ⅳ的Fn中纯合体的比例比上一代增加(1/2)n+1 D.曲线Ⅰ和Ⅳ的各子代间A和a的基因频率始终相等 解析:逐一分析在题干所列的四种情况下,Aa基因型概率的变化如下。 第一种情况:Aa连续自交 P: Aa F1:AA ∶ Aa ∶ aa F1中Aa= F2:aa F2中Aa= AA Aa aa F3:AA aa F3中Aa= AA Aa aa ⋮ 即:Fn中杂合体的概率为。 第二种情况:Aa随机交配 P: Aa 即:Fn中杂合体的概率为。 第三种情况:Aa连续自交并逐代淘汰aa P: Aa ⋮ 即Fn中杂合体的概率为。 第四种情况:Aa随机交配并逐代淘汰aa P: Aa ⋮ 即Fn中杂合体的概率为。 由以上分析可知曲线Ⅰ对应Aa随机交配。通过比较F2值的大小,可确定曲线Ⅱ代表Aa随机交配并逐代淘汰aa,曲线Ⅲ代表Aa连续自交并逐代淘汰aa,曲线Ⅳ代表Aa连续自交。曲线Ⅱ的F3中Aa 基因型频率为0.4,曲线Ⅲ的F2中Aa基因型频率也为0.4,A、B两项正确。曲线Ⅳ的Fn中纯合体的比例为1-,其上一代中纯合体的比例为1-,故Fn中纯合体的比例比上一代增加1--=,C项错误。连续自交和随机交配这两者都不存在选择,所以不会发生进化,A和a的基因频率都不会改变,D项正确。 答案:C 17.玉米(2N=20)是重要的粮食作物之一。已知玉米的高秆、易倒伏(A)对矮秆、抗倒伏(a)为显性,抗病(B)对易感病(b)为显性,控制上述两对性状的基因分别位于两对同源染色体上。现有两个纯合的玉米品种甲(AABB)和乙(aabb),据此培养AAbb品种。根据材料分析回答: (1)由品种AABB、aabb经过a、b、c过程培育出新品种的育种方式称为________,F2的高秆抗病玉米中纯合子占________。 (2)将图1中F1 与另一玉米品种丙杂交,后代的表现型及其比例如图2所示,则丙的基因型为________。 (3)过程e常采用________方法由AaBb得到Ab个体。与过程a、b、c的育种方法相比,过程a、e、f的优势是________________。与过程g的育种方式相比,过程d育种的优势是________________________________________________________________________。 (4)上述育种方法中,最不容易获得矮秆目标品种的是[ ]________,原因是________________________________________________________________________。 (5)欲使玉米中含有某种动物蛋白成分可采用上述[ ]________方法;若现有玉米均为晚熟品种,欲培育早熟品种可采用[ ]________方法。 (6)在一块高秆(纯合子)玉米田中,发现了一株矮秆玉米。请设计实验方案探究该性状出现的可能原因。(简要写出所用方法、结果和结论) ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 解析:图1中由甲品种与乙品种经a、b、c过程培育出新品种的育种方式为杂交育种,经a、e、f过程培育出新品种的育种方式为单倍体育种,经g过程培育出新品种的方式为诱变育种,d过程则为基因工程育种。高秆抗病个体为A-B-占F2的,所以高秆抗病个体中纯合子占;根据图2,高秆∶矮秆=1∶1,抗病∶易感病=3∶1,丙的基因型为aaBb。生物个体在个体发育过程中,不仅要受到内在因素基因的控制,也要受到环境因素的影响。由遗传物质发生改变引起的变异,是可以遗传的;单纯由于环境改变引起的变异,没有改变内部的遗传物质,是不可遗传的。因此可通过杂交方法观察矮秆性状能否遗传或将矮秆个体与高秆个体在相同且适宜的条件下种植(自交),观察矮秆个代后代是否仍为矮秆。 答案:(1)杂交育种 1/9 (2)aaBb (3)花药离体培养 明显缩短育种年限 能定向改造生物性状 (4)g 诱变育种 基因突变的频率较低,而且是不定向的 (5)d 基因工程育种 g 诱变育种 (6)将矮秆玉米与高秆玉米杂交,如果子一代为高秆,子二代高秆∶矮秆=3∶1(或出现性状分离),则矮秆性状是基因突变造成的,否则矮秆性状是环境引起的。或矮秆玉米与高秆玉米种植在相同环境条件下,如果两者未出现明显差异,则矮秆性状是环境引起的,否则矮秆性状是基因突变的结果 18.已知水稻的高秆(A)对矮秆(a)为显性,抗病(B)对感病(b)为显性,有芒(D)对无芒(d)为显性,三对相对性状独立遗传。请回答下列问题。 (1)现有三个纯系水稻品种:①矮秆感病有芒、②高秆感病有芒、③高秆抗病无芒。要在最短时间内获得矮秆抗病无芒纯系新品种,请写出育种过程。 第一步:_______________________________________________________________。 第二步:_______________________________________________________________。 第三步:______________________________________________________________。 (2)为获得矮秆无芒的新品种,科研人员设计了育种方案,如图所示。根据预期,F1植株所结种子分株保存,播种后长出的植株应既有高秆,又有矮秆。但研究人员发现有一株植株所结的种子播种后长出的植株全部表现为矮秆,并据此推断F1中有纯合矮秆植株。通过分析认为,F1中纯合矮秆植株出现的原因可能有两种:一是母本去雄不彻底,母本自交;二是父本在减数分裂形成花粉时,一个高秆基因发生了基因突变。要确定是哪一种原因,可以通过分析F2矮秆植株上所结种子的表现情况来进行判断。 P纯合矮秆有芒(♀)×纯合高杆无芒(♂) F1植株 F1植株上所结的种子分株保存 播种 观察F1各植株所结种子长出的植株性状 ①如果所结种子的表现型为________,则原因是母本去雄不彻底,发生了自交。 ②如果所结种子的表现型为________,则原因是父本在减数分裂形成花粉时,一个高秆基因发生了基因突变。 解析:(1)根据育种要求,需通过杂交将矮秆、抗病、无芒基因集中在同一生物体中,因此选择①和③杂交,F1的基因型为AaBbDd,然后通过单倍体育种方法获得纯合矮秆抗病无芒纯合子。(2)采用逆推法,母本的基因型为aaDD,父本的基因型为AAdd,二者杂交形成F1,①若母本去雄不彻底,母本发生自交,则F1中还有基因型为aaDD的个体,该植株自交后代全为矮秆有芒,因此,若F2矮秆植株上所结种子全为有芒,则可推测是母本去雄不彻底;②若父本减数分裂形成花粉时发生基因突变,则父本的基因型为Aadd,和母本杂交,F1的基因型为aaDd和AaDd,F1自交,后代中既有有芒,也有无芒。 答案:(1)第一步:选择①和③杂交得到F1 第二步:取F1的花药进行离体培养,获得单倍体幼苗 第三步:用秋水仙素处理单倍体幼苗,然后选育矮秆抗病无芒的纯系新品种 (2)①全为有芒 ②有芒和无芒 19.(2013·湖南十二校联考)某生物种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为0.3、0.4和0.3,请回答: (1)该种群中a基因的频率为________。 (2)如果该种群满足四个基本条件,即种群非常大、没有基因突变、没有自然选择、没有迁入和迁出,且种群中个体间随机交配,则理论上该种群的子一代中aa的基因型频率为________;如果该种群的子一代再随机交配,其后代中aa的基因型频率________(会、不会)发生改变。 (3)假如该生物种群中仅有Aabb和AAbb两个类型个体,并且Aabb∶AAbb=1∶1,且该种群中雌雄个体比例为1∶1,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的子代中能稳定遗传的个体所占比例为________。 (4)假定该生物种群是豌豆,则理论上该豌豆种群的子一代中AA、Aa的基因型频率分别为________、________。 解析:(1)某等位基因的频率=该等位基因纯合子的频率+1/2×杂合子的频率。(2)题干条件符合哈代一温伯格定律,子代aa基因型频率为0.5×0.5=0.25。(3)Aabb、AAbb产生的配子中Ab∶ab=3∶1,故自由交配产生的子代中能稳定遗传的个体AAbb+aabb=3/4×3/4+1/4×1/4=5/8。(4)豌豆是严格的自交生物,子代中AA概率为0.3+0.4×1/4=0.4,Aa概率为0.4×1/2=0.2。 答案:(1)0.5 (2)0.25 不会 (3)5/8 (4)0.4 0.2 20.回答下列有关生物进化的问题。 (1)图1表示某小岛上蜥蜴进化的基本过程,X、Y、Z表示生物进化中的基本环节。X、Y分别是________、________。 (2)该小岛上的蜥蜴原种由许多个体组成,这些个体的总和称为________,这是生物进化的________。 (3)小岛上能进行生殖的所有蜥蜴个体含有的全部基因,称为蜥蜴的________。 (4)小岛上蜥蜴原种的脚趾逐渐出现两种性状,W代表蜥蜴脚趾的分趾基因,w代表联趾(趾间有蹼)基因。图2表示这种性状比例变化的过程。 ①由于蜥蜴过度繁殖,导致________加剧。 ② 小岛上食物短缺,联趾蜥蜴个体比例反而逐渐上升,其原因可能是________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 ③图2所示的过程说明,自然环境的变化引起不同性状蜥蜴的比例发生变化,其本质是因为蜥蜴群体内的________发生了改变。 解析:(1)生物通过变异产生不同的性状,有利的变异适应环境而生存下来,不利的变异不适应环境而被淘汰。这种适者生存,不适者被淘汰的过程就是自然选择。(2)种群是一定区域内同种生物个体的总和,是生物进化的基本单位。(3)一个种群的全部个体的全部基因,叫做这个种群的基因库。(4)过度繁殖使小岛上食物短缺,导致生存斗争(种内斗争)加剧。联趾型蜥蜴能游泳,可以获取更多食物,适应环境能力强,因此其个体数逐渐增加,这一改变的本质是种群基因频率的定向改变。 答案:(1)突变和基因重组 自然选择 (2)种群 基本单位 (3)基因库 (4)①生存斗争(种内斗争) ②联趾型个体趾间有蹼,适于游泳,可以从水中获取食物。因此,在岛上食物短缺时,联趾型个体的生存和繁殖机会较多 ③基因频率查看更多