- 2022-03-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 7页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

高考一轮复习专项训练地理环境与区域发展的影响

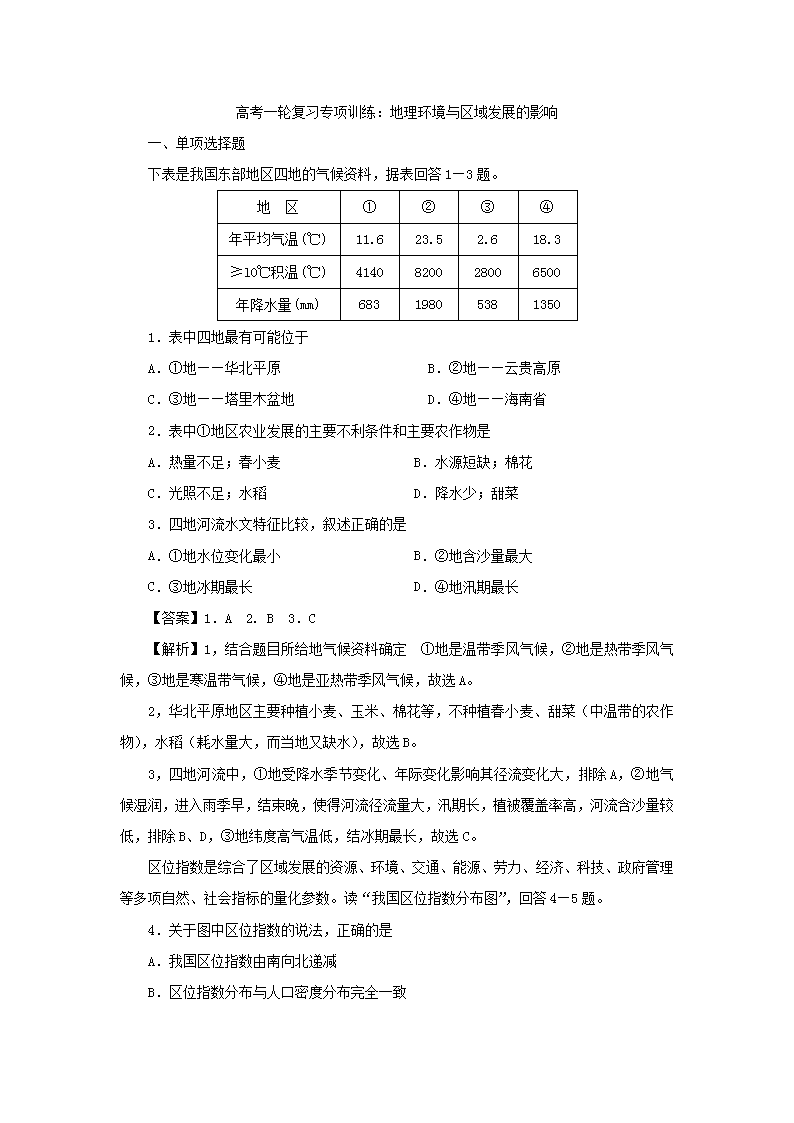

高考一轮复习专项训练:地理环境与区域发展的影响一、单项选择题下表是我国东部地区四地的气候资料,据表回答1—3题。地区①②③④年平均气温(℃)11.623.52.618.3≥lO℃积温(℃)4140820028006500年降水量(mm)683198053813501.表中四地最有可能位于A.①地——华北平原B.②地——云贵高原C.③地——塔里木盆地D.④地——海南省2.表中①地区农业发展的主要不利条件和主要农作物是 A.热量不足;春小麦 B.水源短缺;棉花 C.光照不足;水稻 D.降水少;甜菜3.四地河流水文特征比较,叙述正确的是 A.①地水位变化最小 B.②地含沙量最大 C.③地冰期最长 D.④地汛期最长【答案】1.A2.B3.C【解析】1,结合题目所给地气候资料确定①地是温带季风气候,②地是热带季风气候,③地是寒温带气候,④地是亚热带季风气候,故选A。2,华北平原地区主要种植小麦、玉米、棉花等,不种植春小麦、甜菜(中温带的农作物),水稻(耗水量大,而当地又缺水),故选B。3,四地河流中,①地受降水季节变化、年际变化影响其径流变化大,排除A,②地气候湿润,进入雨季早,结束晚,使得河流径流量大,汛期长,植被覆盖率高,河流含沙量较低,排除B、D,③地纬度高气温低,结冰期最长,故选C。区位指数是综合了区域发展的资源、环境、交通、能源、劳力、经济、科技、政府管理等多项自然、社会指标的量化参数。读“我国区位指数分布图”,回答4—5题。4.关于图中区位指数的说法,正确的是A.我国区位指数由南向北递减B.区位指数分布与人口密度分布完全一致 C.C地区位指数小于10的主要原因是自然环境较恶劣D.B地区区位指数较低,主要原因是资源贫乏5.A地区的区位指数大于40,不是因为A.交通便利B.矿产丰富C.劳力充足D.科技水平高【答案】4.C5.B【解析】4,从图中看我国区位指数主要是由东向西递减,排除A,区位指数人口只是其中一个指标,不可能与其分布完全一致,排除B,B地区区位指数较低,但这一地区资源丰富,可能与其地形有关,排除D,C地区主要是西北的新疆和青藏高原,新疆气候干旱自然环境恶劣,青藏高原海拔高气温低,生态脆弱,自然环境恶劣,使其指数偏低,故选C。5,A地区资源匮乏是限制区域发展的一大瓶颈,故选B。读“我国西部部分地区图”,①地出产的小枣因核小肉厚、含糖量高而成为优质红枣品种。回答6—10题。6.①地因地制宜种植该品种枣树,主要是因为其A.耐旱B.耐涝C.抗病虫害D.占耕地少7.对①地枣树生长威胁最大的自然灾害是A.干旱B.洪涝C.台风D.冻害8.图中②地所在省区,丰富的可再生资源有A.太阳能、生物能、天然气B.风能、水能、煤炭、石油C.天然气、石油、地热能、水能D.太阳能、风能、地热能、水能9.图中③所示山区是我国第二大林区,但树种却比第一大林区东北林区丰富,其主要原因是A.水分条件好B.热量条件好C.纬度低、海拔高D.土壤肥沃10.图中④处所示地形单元的农业生产类型和重要农产品组合正确的是A.河谷农业——小麦B.绿洲农业——棉花C.温带草原畜牧业——细毛羊D.高寒畜牧业——牦牛【答案】6.A7.D8.D9.C10.B【解析】6、7,①地位于河西走廊水资源缺乏是这一地区的基本地理环境特征,因此这一地区适宜种植的树种、农作物共同特点就是耐旱,同时这里距离冬季风源地近,加上地形的影响受寒潮灾害影响也大。8,②地西藏,丰富的水能、太阳能、地热能、风能是这一地区的优势,故选D。 9,③是横断山区,这里相较于东北林区纬度低、海拔高,热量差异显著,适合多种生物长的需求,物种丰富,故选C。10,④位于新疆的塔里木盆地,在水源条件好的地方形成绿洲农业,棉花是其重要的农产品,故选B。下图为我国某地地形和降水分布示意图,当地居民随季节转场放牧。降水量大于400mm为森林景观,200~400mm为草原,小于200mm为荒漠。读图,完成11~12题。11.森林景观出现在A.甲B.乙C.丙D.丁12.下列叙述正确的是A.甲地大量掘井,可增加牧场扩大耕地B.冬季在乙地放牧,可充分利用草场资源C.夏季到丙地放牧,可保护低地草场D.丁地夏季草场生长好,宜扩大畜群数【答案】11.B12.C【解析】11,结合题目信息可知,乙地降水量对于400mm,为森林景观,B正确。12,甲地降水量较大,不需要大量掘井,A错;冬季气温低,适合在气温较高的山脚下的甲地放牧,可充分利用草场资源,B错;夏季,海拔较高的丙地草场比较好,到此地放牧,可保护低地草场,C正确;丁地降水量很少,为荒漠景观,承载力小,要控制畜群数,D错。二、综合题13.阅读图文资料,回答下列问题。某科研所对我国东北某省M区域的湿地环境进行了考察研究。科研人员在针对当地“土地利用方式的变化对当地气候的影响”的研究中发现:30年来该区域内7月平均降水总体趋势在减少,7月日平均气温在升高,湿地的“冷湿”效应正在逐渐向“暖干”方向转变。图1示意研究区域,图2研究区域土地利用类型的面积变化。图1图2(1)据图简要说明该区域土地利用的变化及原因。(2)推测30年前该地气候较周边地区“冷湿”的主要原因。(3)针对该区域环境的变化,科研人员将有可能提出哪些合理化建议?这些建议得到落实当地的生态环境会出现哪些改观?【解析】(1)据图可知,该区域土地利用类型有湿地、农田和建设用地三类,依据柱高 和建设用地变化曲线来叙述土地利用类型的变化,进而很容易推出变化原因。(2)可以从30年前湿地面积较大,对局地气候冷湿影响较大,另外30年前全球气候变暖不明显,叙述合理即可。(3)可以从退耕还湿,加大科技,发展绿色农业,提高人们的环保意识等方面入手;生态环境的改观可以从湿地对环境的作用考虑,如涵养水源、调节气候、保护生物多样性、消除污染等。【答案】(1)农田面积扩大,建设用地增加,湿地面积缩小。城市发展规模与农田规模的扩大(2)由于湿地面积大,有长期或季节性积水,地表增温缓慢,近地表空气湿度较大,因此气候较周边地区冷湿。(3)控制湿地开垦规模,对不适合开垦地带退耕还湿;要提高农业科技创新能力,加快发展绿色农业,提高农产品市场竞争力等。湿地的涵养水源,调节气候,保护生物多样性的作用增强;水污染和土壤污染会减少。14.分析图文材料,完成下列各题。材料一瓦罕走廊位于阿富汗东北部、阿姆河上游,东西走向,北依帕米尔高原南缘,南傍兴都库什山脉东段,东接我国新疆,如同一根长长的手指,深深嵌入塔吉克斯坦、巴基斯坦和巴控克什米尔相交的地区;而指尖部分,则是一段与中国相接的狭小边界,“丝绸之路”为她增添了不少历史风采,玄奘取经也曾从此经过。谷地海拔4900多米,宽度往往可达数公里,谷底土地平坦,河流蜿蜒,清晨的涓涓细流下午可能变得汹涌澎湃,谷地以荒漠为主,缺少耕地,每年的6-8月都会有牧民来此放牧。材料二图6为材料3中丙河的河流流量时间变化曲线图材料三图7阿富汗瓦罕走廊区域图和景观图(1)瓦罕走廊宽阔,与我国的横断山区的深切河谷形成鲜明的对比,根据所学知识分析瓦罕走廊的形成原因。(2)比较丙地河流连续两日的流量变化特点,并从天气状况角度分析原因。(3)材料三中乙河下游荒漠广布,对比分析与瓦罕河谷的荒漠形成原因的差异。(4)分析当地的牧民只有在6~8月才到瓦罕走廊放牧的原因。【解析】第(1)题,“谷地海拔4900多米,宽度往往可达数公里,谷底土地平坦,”提示该地高海拔、U型谷,应为冰川侵蚀的U型谷。 第(2)题,结合图读出两天都有流量高峰值,而且第一天峰值更高。原因分析从河流水量的补给角度进行分析(该河流深居内陆,河流径流量补给靠高山冰雪融水,随气温的变化而变化,一天中气温最高在地方时14时左右,故此时附近河流径流量最大),第一天与第二天的差异则从天气状况进行分析(晴天时,白天气温更高,高山冰雪融水量更大)。第(3)题,荒漠的形成差异——热带往往因受副热带高气压控制,盛行下沉气流,降水稀少;温带内陆的荒漠则是因为远离海洋、深居内陆,降水稀少而形成。本题中乙河下游荒漠位于热带,除因受副热带高气压控制外,加上本区西南季风难以到达,且人类活动破坏植被而加剧荒漠的形成。第(4)题,本题要抓住放牧与植被的关系。6-8月为本区夏季,气温高,冰雪融水较多,草类生长较繁茂,故适合放牧。而其余月份,气温较低,缺乏冰雪融水,草类缺乏,不适合放牧。【答案】(1)瓦罕河谷位于帕米尔高原,地质时期冰川广布;侵蚀形成U型谷;气候变暖,冰川消融,形成宽谷。(2)特点:两日的流量大小都呈波动变化,且第一天变化幅度大于第二天。原因:河水以冰雪融水补给为主,流量随气温而变化;第一天天气晴朗,昼夜温差大,流量昼夜变化大;第二天为阴天,昼夜温差小,流量昼夜变化小。(3)瓦罕河谷的荒漠:海拔高,四周高山环绕,受地形的阻挡,水汽难以到达,干旱少雨,形成荒漠。乙河下游荒漠:①冬季受副热带高压及从内陆吹来的东北风控制,干燥少雨;②夏季受位于印度低压西侧的偏北风的影响,西南季风难以到达,降水较少;③历史上对印度河流域的过得开发导致森林植被的破坏。(4)该地位于内陆高原,气温低,降水少,植被少以荒漠为主;夏季(6~8月)气温较高,冰雪融水多,草类茂盛,适合放牧。15.根据图文材料(图1为长江源地区示意图,图2为长江源地区不同海拔高度和坡向的草地退化率分布示意图),完成下列问题。 海拔退化率%材料草地是长江源地区最重要的植被覆盖类型,约占源区面积的70%左右。该地区人口密度0.5~2人/km2,以藏族人为主,牧民生活燃料主要为草皮和牛粪;畜牧业占生产总值的50%左右;放牧方式多为冬夏牧场转场放牧。(1)分析当地牧民冬季牧场避开北坡草场的原因。(3)指出长江源地区草地退化率与坡向之间的关系并分析原因。【解析】(1)北坡位于阴坡,不利于冬季放牧,要从海拔高、气温、冻害等方面进行分析。(3)读好图,把握好图:南北坡土地退化的差别,平地与山地的差别。然后后分析形成的原因。【答案】(1)(长江源地区)海拔高,北坡为阴坡,气温更低(气候寒冷),牲畜容易出现冻害;北坡积雪覆盖,可利用草场少。(3)阳坡(南坡)草地退化率高于阴坡(北坡);平地退化率最低。阳坡太阳辐射强、温度高、蒸发强,水分条件较差,土层相对较薄,容易退化)。阴坡放牧时间短,放牧强度较阳坡小平地草地面积最大,水分条件好,土层较厚,承载力大;植被破坏后容易恢复等16.阅读图文材料,回答下列问题。材料一包兰铁路全长990公里,其中有140公里在沙漠中穿行。包兰铁路建成通车后,风沙对铁路的危害非常严重。在治沙过程中,老一代治沙人根据腾格里沙漠的特殊环境,创造了用草方格固定沙丘的做法,保障了铁路的安全。材料二包兰铁路部分路段示意图和某观测断面剖面示意图材料三“新型材料及复合方法固定流动沙丘绿化项目”是将具有含水、辐射保温等功能的砂砖铺设成条带状,在条带间种植适宜的草种和灌木,如乙图所示。 乙图(1)描述甲图观测断面处的地表环境特点。(2)说出该地区冬季盛行风的风向,并分析其形成过程。(3)说明乙图中条带状砂砖的作用。【解析】(1)一个地区的地表形态特点,要从这一地区的地势起伏(据地形剖面图确定)、植被类型、主导因素(结合所学知识)。(2)我国西北地区冬季盛行西北季风,其原因是海(太平洋)陆(亚欧大陆)热力性质差异,以及所处的位置决定。(3)砂砖的作用要从有利于植被的成活和固阻流沙的角度进行分析:保温、保存水分、降低风速等。【答案】(1)地势由西北向东南倾斜,地表干旱缺水,植被稀疏(荒漠植被)沙漠广布。(2)西北风。冬春季节,亚欧大陆气温低,空气下沉,近地面形成高压中心,(近地面)空气从高压中心呈顺时针辐散,该地区位于高压中心的东南,故为西北风。(3)砂砖夜晚吸收露珠并保温,保证植被不被冻伤;白天释放水汽,为植被的生长提供了足够的水分,有利于固沙植物的生长。同时,铺设砂砖可以增加地表粗糙程度,降低风速,拦截沙源,固阻流沙,阻止沙丘前移。查看更多