- 2022-04-09 发布 |

- 37.5 KB |

- 10页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

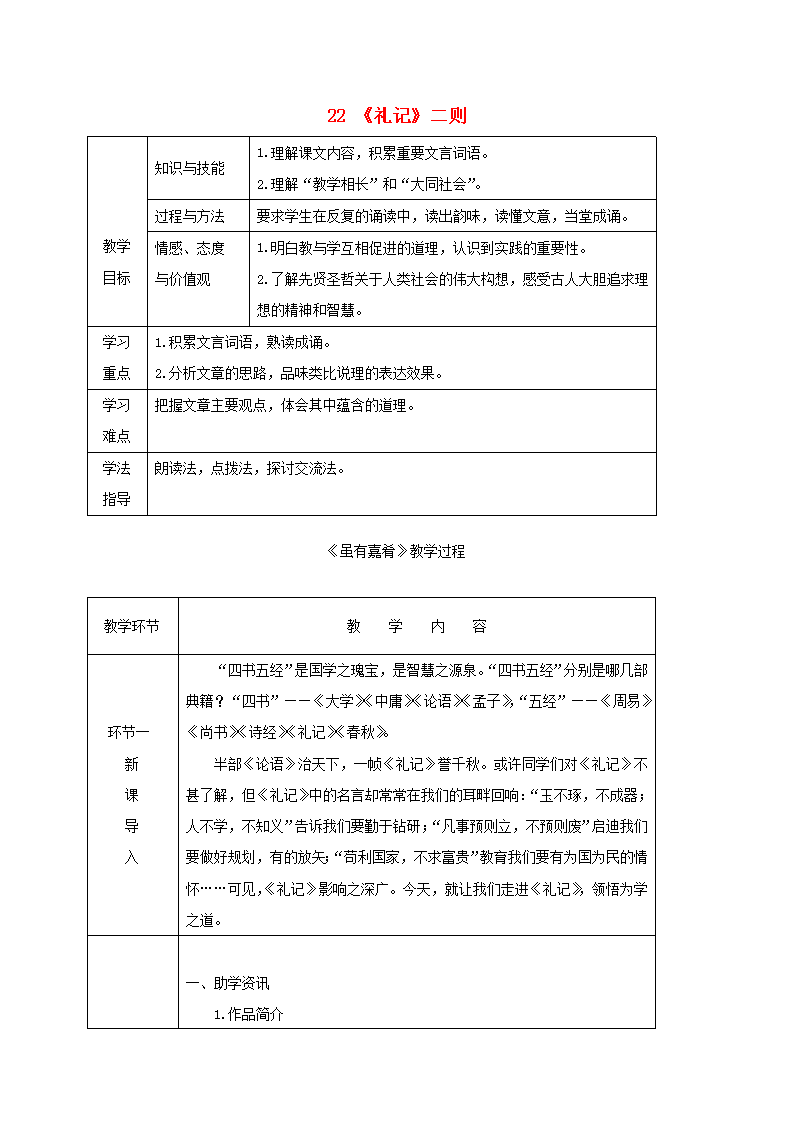

2018_2019学年八年级语文下册第六单元礼记二则教案新人教版

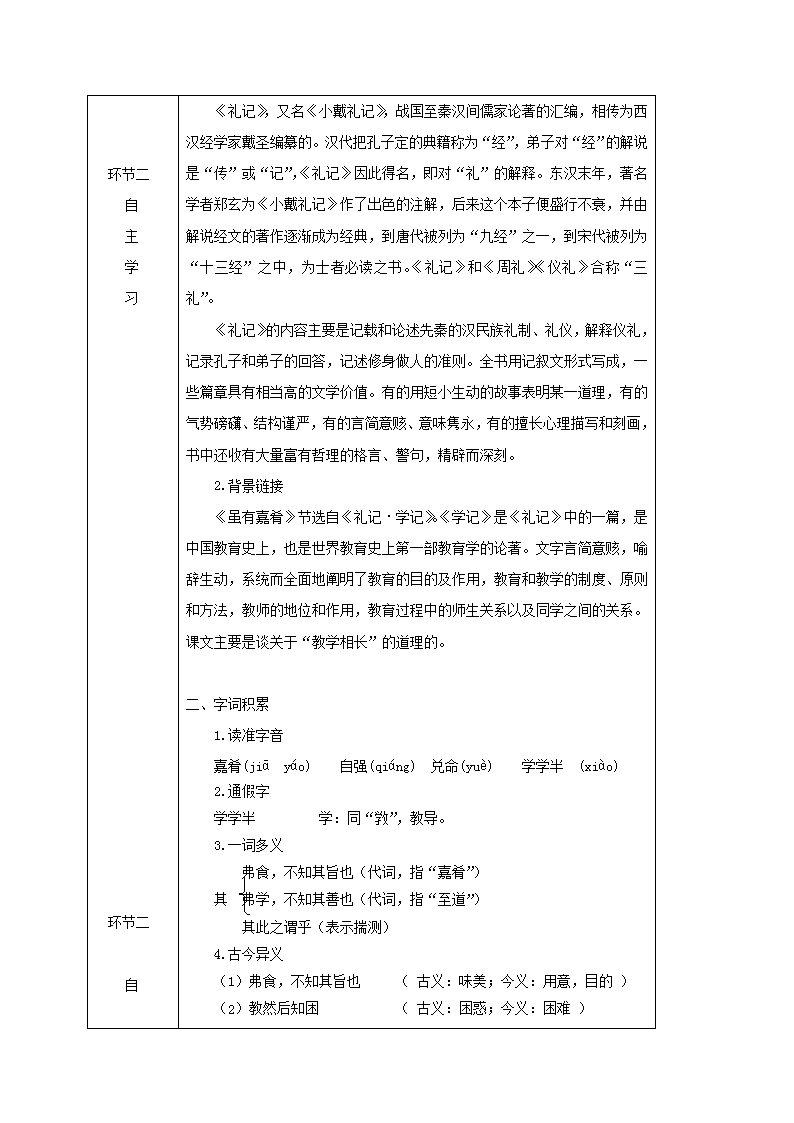

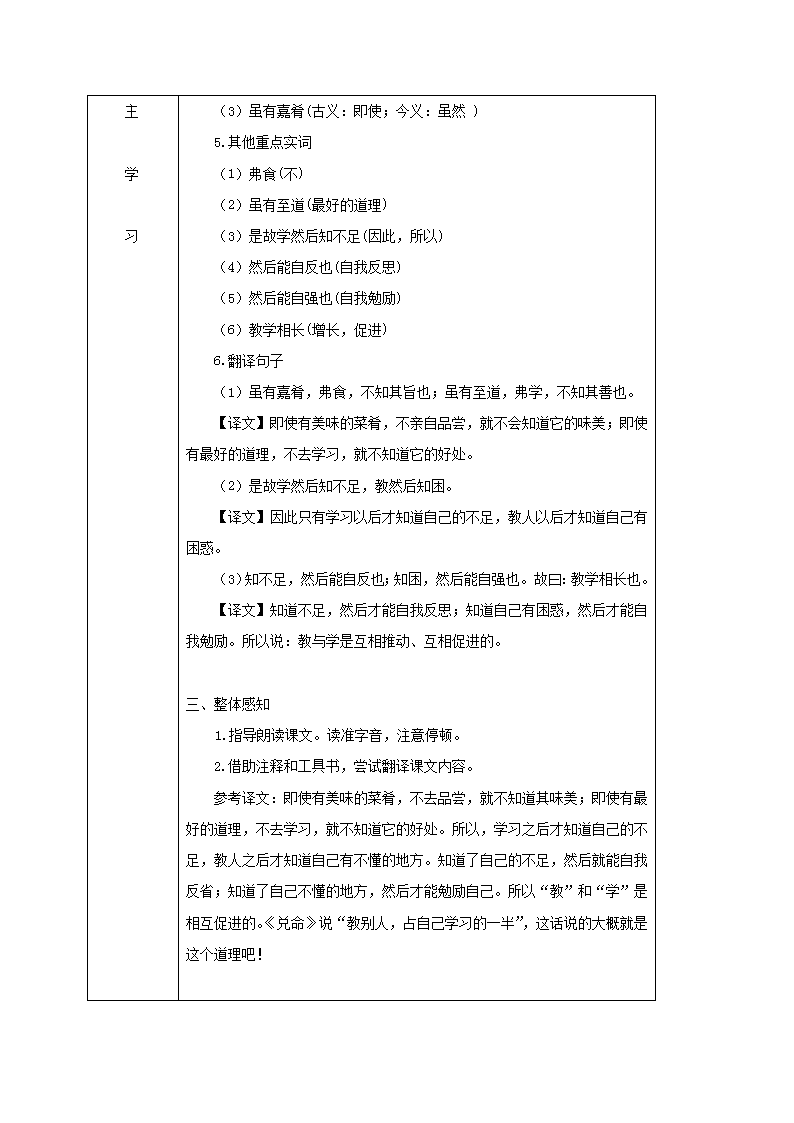

22《礼记》二则教学目标知识与技能1.理解课文内容,积累重要文言词语。2.理解“教学相长”和“大同社会”。过程与方法要求学生在反复的诵读中,读出韵味,读懂文意,当堂成诵。情感、态度与价值观1.明白教与学互相促进的道理,认识到实践的重要性。2.了解先贤圣哲关于人类社会的伟大构想,感受古人大胆追求理想的精神和智慧。学习重点1.积累文言词语,熟读成诵。2.分析文章的思路,品味类比说理的表达效果。学习难点把握文章主要观点,体会其中蕴含的道理。学法指导朗读法,点拨法,探讨交流法。《虽有嘉肴》教学过程教学环节教学内容环节一新课导入“四书五经”是国学之瑰宝,是智慧之源泉。“四书五经”分别是哪几部典籍?“四书”——《大学》《中庸》《论语》《孟子》,“五经”——《周易》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》。半部《论语》治天下,一帧《礼记》誉千秋。或许同学们对《礼记》不甚了解,但《礼记》中的名言却常常在我们的耳畔回响:“玉不琢,不成器;人不学,不知义”告诉我们要勤于钻研;“凡事预则立,不预则废”启迪我们要做好规划,有的放矢;“苟利国家,不求富贵”教育我们要有为国为民的情怀……可见,《礼记》影响之深广。今天,就让我们走进《礼记》,领悟为学之道。一、助学资讯1.作品简介n环节二自主学习环节二自《礼记》,又名《小戴礼记》,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传为西汉经学家戴圣编纂的。汉代把孔子定的典籍称为“经”,弟子对“经”的解说是“传”或“记”,《礼记》因此得名,即对“礼”的解释。东汉末年,著名学者郑玄为《小戴礼记》作了出色的注解,后来这个本子便盛行不衰,并由解说经文的著作逐渐成为经典,到唐代被列为“九经”之一,到宋代被列为“十三经”之中,为士者必读之书。《礼记》和《周礼》《仪礼》合称“三礼”。《礼记》的内容主要是记载和论述先秦的汉民族礼制、礼仪,解释仪礼,记录孔子和弟子的回答,记述修身做人的准则。全书用记叙文形式写成,一些篇章具有相当高的文学价值。有的用短小生动的故事表明某一道理,有的气势磅礴、结构谨严,有的言简意赅、意味隽永,有的擅长心理描写和刻画,书中还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻。2.背景链接《虽有嘉肴》节选自《礼记·学记》。《学记》是《礼记》中的一篇,是中国教育史上,也是世界教育史上第一部教育学的论著。文字言简意赅,喻辞生动,系统而全面地阐明了教育的目的及作用,教育和教学的制度、原则和方法,教师的地位和作用,教育过程中的师生关系以及同学之间的关系。课文主要是谈关于“教学相长”的道理的。二、字词积累1.读准字音嘉肴(jiāyáo)自强(qiáng)兑命(yuè)学学半(xiào)2.通假字学学半学:同“敩”,教导。3.一词多义弗食,不知其旨也(代词,指“嘉肴”)其弗学,不知其善也(代词,指“至道”)其此之谓乎(表示揣测)4.古今异义(1)弗食,不知其旨也(古义:味美;今义:用意,目的)(2)教然后知困(古义:困惑;今义:困难)n主学习(3)虽有嘉肴(古义:即使;今义:虽然)5.其他重点实词(1)弗食(不)(2)虽有至道(最好的道理)(3)是故学然后知不足(因此,所以)(4)然后能自反也(自我反思)(5)然后能自强也(自我勉励)(6)教学相长(增长,促进)6.翻译句子(1)虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。【译文】即使有美味的菜肴,不亲自品尝,就不会知道它的味美;即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。(2)是故学然后知不足,教然后知困。【译文】因此只有学习以后才知道自己的不足,教人以后才知道自己有困惑。(3)知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。【译文】知道不足,然后才能自我反思;知道自己有困惑,然后才能自我勉励。所以说:教与学是互相推动、互相促进的。三、整体感知1.指导朗读课文。读准字音,注意停顿。2.借助注释和工具书,尝试翻译课文内容。参考译文:即使有美味的菜肴,不去品尝,就不知道其味美;即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有不懂的地方。知道了自己的不足,然后就能自我反省;知道了自己不懂的地方,然后才能勉励自己。所以“教”和“学”是相互促进的。《兑命》说“教别人,占自己学习的一半”,这话说的大概就是这个道理吧!n环节三合作探究1.文章开头作者为什么要从“虽有嘉肴”写起?从“嘉肴”写起,是为了由“嘉肴”“至道”引出下文对教与学关系的论述,有“嘉肴”“至道”作类比,教与学的关系就浅显易懂了,这种说理的方法叫做类比推理。从反面设喻类比,为引出下文观点做铺垫。2.本文主要论述了什么道理?作者是怎么论述的?(论证思路)本文主要论述了教学相长的道理。在论述时先以“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”作比,继而引入“虽有至道,弗学,不知其善也”,进而又从教与学两个方面加以说明,最后归结到“教学相长”这个结论。3.“教学相长”与“学学半”的相同点和不同点是什么?两者之间是什么关系?相同点:两者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。不同点:前者是从教和学两个方面来说明教和学的关系:二者是相辅相成、互相促进、共同提高的,说得直接全面,是作者要表达的主要观点。后者则只从教的角度来说明,将学的部分暗含其中,说得含蓄委婉,是对前者的补充论证。二者关系:前者是全文的观点,后者是引用论据来补充强调观点的,二者并非并列关系,而是主从关系。4.从学习的角度,“教学相长”可以给我们怎样的启示?试结合学习经验,谈谈你的看法。只有学习以后才能知道自己的不足,教学以后才能知道有困惑。教和学是相辅相成、互相促进的。教师和学生之间应该互相学习,互相促进,共同提高。《大道之行也》教学过程n教学环节教学内容环节一新课导入儒家学者早在2000多年前就曾对社会进行了美妙的设想,从孔子的天下归仁、近悦远来、四海之内皆兄弟到孟子的政治清明、君民同乐、百姓“亲睦”,再到荀子的上下协调、群居和一、四海之内若一家等等,无不勾画出一幅社会稳定和谐的美妙蓝图。今天我们学习的《大道之行也》,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者所勾勒的理想社会。环节二自主学习一、字词积累1.读准字音选贤与能(jǔ)讲信修睦(mù)幼有所长(zhǎnɡ)矜(ɡuān)男有分(fèn)谋闭而不兴(xīnɡ)货恶其弃于地也(wù)2.通假字(1)选贤与能(“与”同“举”,推举)(2)矜、寡、孤、独、废疾者(“矜”同“鳏”,老而无妻)3.一词多义(1)闭是故谋闭而不兴(闭塞)故外户而不闭(关闭)(2)为天下为公(动词,是)不必为己(介词,为了)(3)亲故人不独亲其亲(前一个是动词,以……为亲;后一个是名词,指父母)(4)独故人不独亲其亲(副词,单,只)矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养(老而无子)4.古今异义(1)大道之行也(古义:指儒家推崇的上古时代的政治制度;今义:宽阔的道路。)(2)女有归(古义:女子出嫁;今义:返回,回归。)(3)讲信修睦(古义:培养;今义:修改)n环节二自5.词类活用(1)选贤与能(形容词用作名词,品德高尚的人;有才能的人)(2)不独亲其亲,不独子其子(名词的意动用法,以……为亲,以……为子)(3)老有所终,壮有所用,幼有所长(形容词用作名词,老年人,壮年人,儿童)6.其他重点实词(1)大道之行也(施行)(2)幼有所长(成长)(3)皆有所养(供养)(4)男有分(职分,职守)(5)货恶其弃于地也(憎恨)(6)不必藏于己(私藏)(7)谋闭而不兴(兴起)(8)盗窃乱贼而不作(乱贼:指作乱害人的事;作:兴起。)(9)故外户而不闭(户:门)7.翻译句子(1)大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。【译文】在大道施行的时候,天下是公共的。选拔推举品德高尚、有才干的人(给大家办事),讲求诚信,培养和睦(氛围)。(2)故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长。【译文】因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,使老年人能够善终,壮年人能为社会效力,幼童能顺利地成长。(3)货恶其弃于地也,不必藏于己。【译文】财货,憎恶把它扔在地上,但并非自己想私藏。二、整体感知1.教师范读,做朗读指导。(1n主学习环节二自主学)“故人不独亲其亲”中,“故”是表示停顿的,“所以”的意思,这里有一个小的停顿。“人”是使动者,统领以下两句,也有一个小的停顿。所以这一句应这样读:“故/人/不独亲其亲”(2)“矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”,这个“者”也是表示停顿,也要停顿一下。读成“矜、寡、孤、独、废疾者/皆有所养”。(3)“货/恶其弃于地也,不必藏于己;力/恶其不出于身也,不必为己”,“货”和“力”是应该强调的,所以“货”和“力”后面要有小的停顿。(4)“是故”表示承上总结的,也要停顿,“是故/谋/闭而不兴”;下一句的“故”也是一样,“故/外户而不闭”。2.译读课文,准确理解文意。(1)借助注释,自主读译课文。(2)指名1~2名同学完成翻译,其他同学指正,最后教师补充明确。(3)展示参考译文,学生再次通译课文。参考译文:在大道施行的时候,天下是公共的,选拔推举品德高尚、有才干的人(给大家办事),(人人)讲求诚信,培养和睦(气氛)。因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,使老年人能够善终,中年人能为社会效力,幼童能顺利地成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的孩子、老而无子的人、残疾人都能得到供养。男子有职分,女子有归宿。财货,憎恨把它扔在地上,但并非自己想私藏;力气,恨它不出于自己,但愿意多出力并不是为了自己的私利。这样一来,奸诈之心闭塞不会产生,盗窃作乱害人的事不会兴起,(家家户户)门从外面带上而不关闭,这就是理想社会。n习环节三合作探究一、深层探究1.根据文义,全文可以分为几层?可分为三层:第一层:“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。”这一层是对“大同”社会的纲领性说明(根本特征),是总说,以下几句是分述。第二层:“故人不独亲其亲……不必为己。”详述“大同”社会的基本特征。第三层:“是故谋闭而不兴……是谓大同。”总结全文。2.本文是从哪几个方面来说明“大同”社会的基本特征的?课文第二层有两句话,这两句话可以归纳为三个方面:(1)满足生存需要,人人都能受到社会的关爱(人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养);(2)满足发展的需要,人人都能安居乐业(男有分,女有归);(3)满足精神愉悦的需要,货尽其用,人尽其力(货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己)。3.“大道”指什么?“大同”指什么?“大道之行”指什么?“大道”,政治上的最高理想,治理社会的最高准则,指放之四海而皆准的道理或真理。“大同”,指儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。“大道之行”,是指执政者施行大道,则老百姓便可以生活在安定、和平的大同社会。4.大同社会的根本特征是什么?请找出相关语句,并做解释。“天下为公。选贤与能,讲信修睦。”“天下为公”是说天下是大家的天下,不属于任何个人;“选贤与能”是说选拔推举品德高尚的人、能干的人担任社会职务;“讲信修睦”说的是社会成员间应当建立良好的关系,讲求诚信,远离欺诈,崇尚和睦,防止争斗。5.“大同”社会跟陶渊明描绘的“世外桃源”有无相似点?有。“世外桃源”的境界是根据“大同”社会的体制构想出来的,是艺术地再现“大同”社会的生活风貌。n环节三合作探究二、探究写法1.《虽有嘉肴》(1)运用类比手法。文章开头运用类比手法,以“即使有美味佳肴,不去品尝,就不知道它的味道鲜美”类比“即使有好的道理,不去学习,就不知道它的益处”。(2)逻辑严密,有条有理。文中开头先讲学习的重要性,接着讲到教与学的关系,最后提出教学相长的结论,逻辑严密,有条有理。2.《大道之行》(1)结构严谨分明、说理透彻。文章开篇由总到分,把“大同”社会的政治纲领阐述得清清楚楚。接着具体从三个方面阐述了“大同”社会的基本特征,最后一句话概要描述大同社会的景象。(2)语言铿锵有力,气势磅礴。文章多用对偶、排比句。如“选贤与能,讲信修睦”“老有所终,壮有所用,幼有所长”等,句式整齐,语气强烈,增强了表达效果。环节四点拨归纳文章主旨《虽有嘉肴》:本文论述了教与学的关系问题,说明了教和学是相辅相成的,是互相促进的道理。《大道之行也》:文章通过对“大同”社会的政治纲领、基本特征的阐述,展示出一个和平、安定、祥和的理想社会,表达了作者对理想社会的向往与追求,反映了当时广大劳动人民的美好愿望,也暗含对现实生活中黑暗现象的厌恶。教学板书虽有嘉肴类比引入弗食嘉肴,不知其旨弗学至道,不知其善教学能相长逐层论证学知不足,教后知困实践出真知不足自反,知困自强引用作结——学学半大道之行也n社会纲领:天下为公,选贤与能,讲信修睦基本特征:社会关爱,安居乐业,太平盛世货尽其用,人尽其力心驰神往理想社会:谋闭不兴,盗乱不作,外户不闭环节五拓展延伸1.同学们,你有过“教学相长”的经历、体验吗?请回忆,说给大家听。2.你知道有哪些历史人物为“大同社会”呼吁、奋斗过?陶渊明:世外桃源。马克思:“各尽所能,按需分配”是共产主义的社会制度的基本概念。洪秀全:“有饭同吃,有衣同穿,有田同耕,有钱同使;无处不保暖,无处不均匀。”孙中山:民族、民生、民权——天下为公。……思考:你理想的社会是什么样子的?为此,你打算如何行动?师生各抒己见。小结:理想的社会不会自天而降,需要你我他共同奋斗!教学反思教学本身是一个双向活动,没有教师的引导,学生不可能高效迅捷地获取知识,没有学生的积极参与,教师的教学活动便不得施展。就像《师说》中所言“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”,只是“闻道有先后,术业有专攻”而已,这节课上我们师生做到了共同学习、共同进步。查看更多