- 2022-04-09 发布 |

- 37.5 KB |

- 13页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2020版高考政治第13单元探索世界与追求真理第32课探究世界的本质教学案新人教版

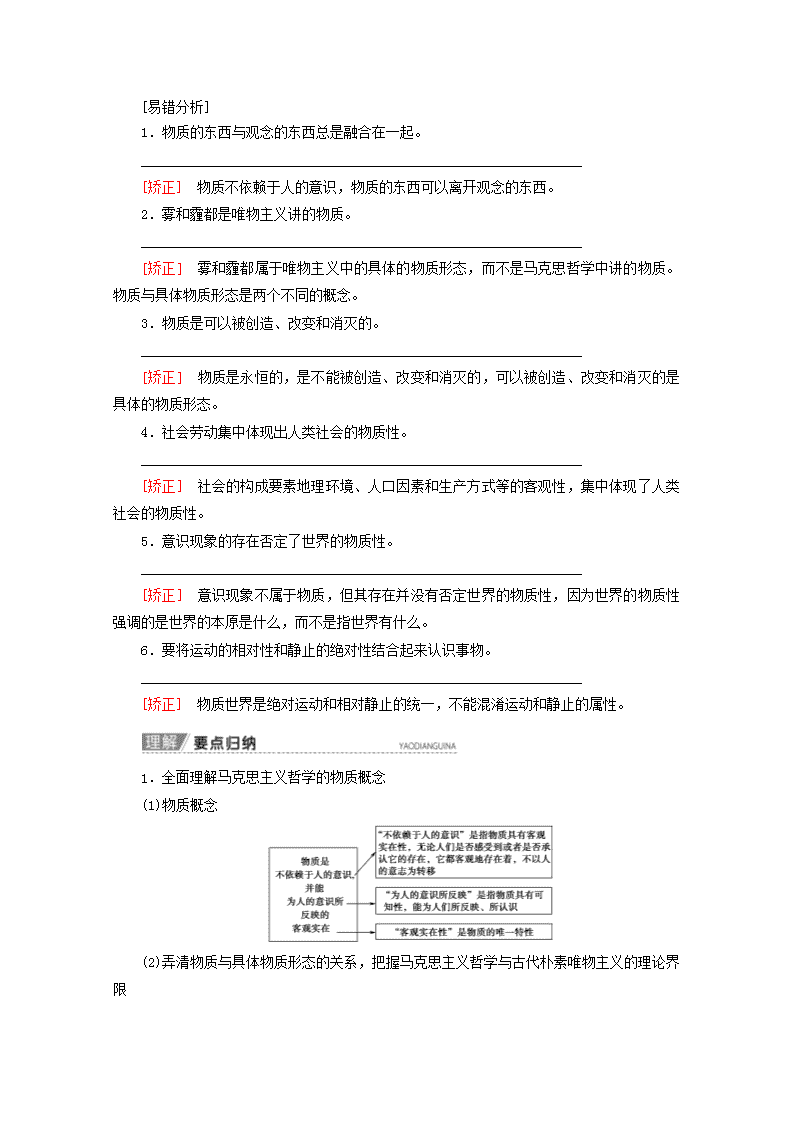

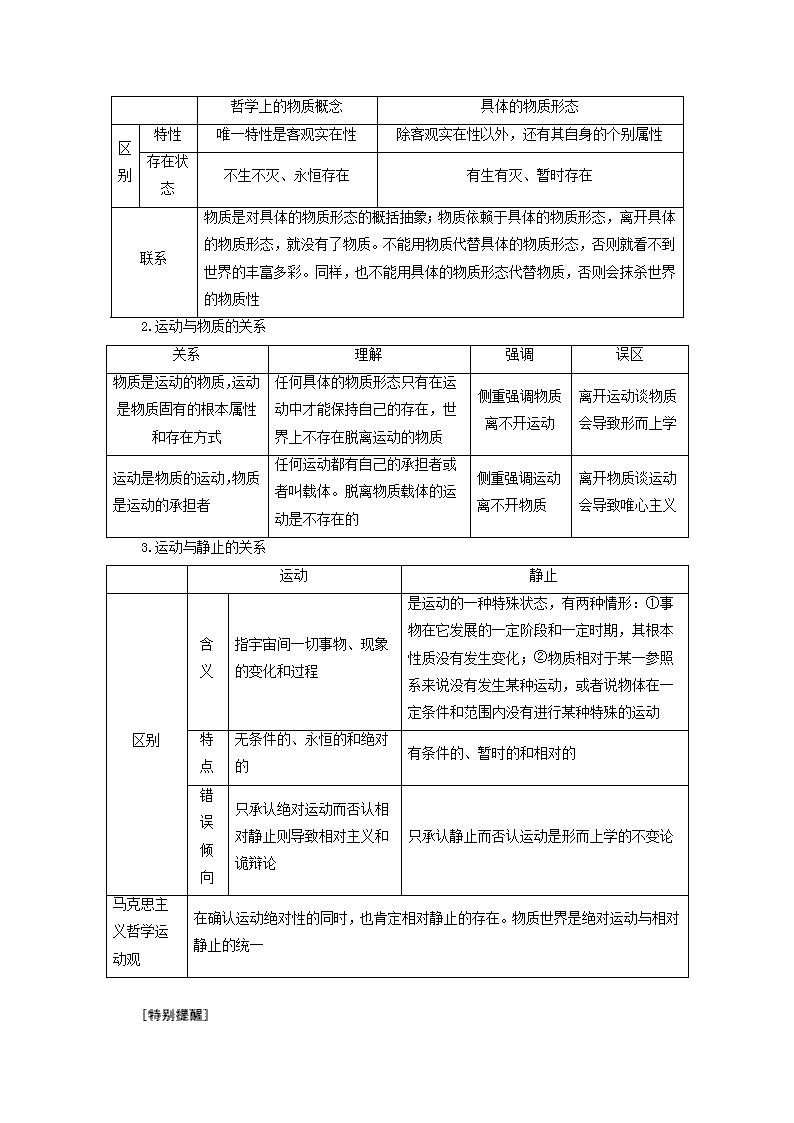

第32课 探究世界的本质[最新考纲] 1.哲学的物质概念:自然界的物质性;人类社会的物质性。2.哲学的运动概念:运动和物质的关系,绝对运动与相对静止。3.物质运动的规律:规律的概念;规律的客观性和普遍性。考点一|世界的物质性1.自然界的物质性(1)自然界中的事物是按照自身①所固有的规律形成和发展的,都是统一的物质世界中的一部分。(2)自然界的物质性原理要求我们在利用自然、改造自然时要尊重自然、顺应自然。2.人类社会的物质性(1)产生:人类社会是②物质世界长期发展的产物。(2)存在(本质):人类社会在本质上是一个客观的物质体系,构成社会物质生活条件的基本要素是地理环境、人口因素和生产方式。这三者都是③客观的物质的要素。这些要素的客观性,集中体现了人类社会的物质性。(3)发展:人类社会的发展有其客观规律。3.世界的物质性(1)物质概念:物质是④不依赖于人的意识,并能为人的意识⑤所反映的客观实在。物质的唯一特性是⑥客观实在性。(2)世界是物质的世界,世界的真正统一性就在于它的物质性。点拨 关于世界的物质性,有以下几种说法:世界的本质是物质;世界的本原是物质;世界的统一性在于它的物质性;世界统一于物质;世界是物质的。4.运动和物质的关系(1)物质是运动的物质,运动是物质固有的⑦根本属性和存在方式。(2)运动是物质的运动,物质是运动的⑧承担者。(3)离开物质谈运动会导致唯心主义;离开运动谈物质会导致形而上学。5.绝对运动与相对静止(1)运动是无条件的、永恒的和⑨绝对的;静止是有条件的、暂时的和相对的。(2)静止是一种不显著的运动,是运动的⑩特殊状态。(3)物质世界是绝对运动与相对静止的统一。n1.物质的东西与观念的东西总是融合在一起。_______________________________________________________________[矫正] 物质不依赖于人的意识,物质的东西可以离开观念的东西。2.雾和霾都是唯物主义讲的物质。_______________________________________________________________[矫正] 雾和霾都属于唯物主义中的具体的物质形态,而不是马克思哲学中讲的物质。物质与具体物质形态是两个不同的概念。3.物质是可以被创造、改变和消灭的。_______________________________________________________________[矫正] 物质是永恒的,是不能被创造、改变和消灭的,可以被创造、改变和消灭的是具体的物质形态。4.社会劳动集中体现出人类社会的物质性。_______________________________________________________________[矫正] 社会的构成要素地理环境、人口因素和生产方式等的客观性,集中体现了人类社会的物质性。5.意识现象的存在否定了世界的物质性。_______________________________________________________________[矫正] 意识现象不属于物质,但其存在并没有否定世界的物质性,因为世界的物质性强调的是世界的本原是什么,而不是指世界有什么。6.要将运动的相对性和静止的绝对性结合起来认识事物。_______________________________________________________________[矫正] 物质世界是绝对运动和相对静止的统一,不能混淆运动和静止的属性。1.全面理解马克思主义哲学的物质概念(1)物质概念(2)弄清物质与具体物质形态的关系,把握马克思主义哲学与古代朴素唯物主义的理论界限n哲学上的物质概念具体的物质形态区别特性唯一特性是客观实在性除客观实在性以外,还有其自身的个别属性存在状态不生不灭、永恒存在有生有灭、暂时存在联系物质是对具体的物质形态的概括抽象;物质依赖于具体的物质形态,离开具体的物质形态,就没有了物质。不能用物质代替具体的物质形态,否则就看不到世界的丰富多彩。同样,也不能用具体的物质形态代替物质,否则会抹杀世界的物质性2.运动与物质的关系关系理解强调误区物质是运动的物质,运动是物质固有的根本属性和存在方式任何具体的物质形态只有在运动中才能保持自己的存在,世界上不存在脱离运动的物质侧重强调物质离不开运动离开运动谈物质会导致形而上学运动是物质的运动,物质是运动的承担者任何运动都有自己的承担者或者叫载体。脱离物质载体的运动是不存在的侧重强调运动离不开物质离开物质谈运动会导致唯心主义3.运动与静止的关系运动静止区别含义指宇宙间一切事物、现象的变化和过程是运动的一种特殊状态,有两种情形:①事物在它发展的一定阶段和一定时期,其根本性质没有发生变化;②物质相对于某一参照系来说没有发生某种运动,或者说物体在一定条件和范围内没有进行某种特殊的运动特点无条件的、永恒的和绝对的有条件的、暂时的和相对的错误倾向只承认绝对运动而否认相对静止则导致相对主义和诡辩论只承认静止而否认运动是形而上学的不变论马克思主义哲学运动观在确认运动绝对性的同时,也肯定相对静止的存在。物质世界是绝对运动与相对静止的统一n深化理解相对静止与绝对运动(1)相对静止:是一种不显著的运动、特殊的运动;是事物处于量变状态;是构成事物的矛盾双方相互依赖、相互依存,主次矛盾、矛盾主次方面没有发生易位。(2)绝对运动:如人类认识过程的无限性、一切事物都是发展变化的、社会存在与社会意识的变化、社会基本矛盾的运动、价值判断与价值选择的社会历史性等。考法1 以自然和社会领域的现象或规律为背景,考查世界的客观性1.(2019·晋城模拟)中国科学院亚热带农业生态研究所开发出一种水稻新种质,株高可达2.2米,具有高产、抗倒伏、抗病虫害、耐淹涝等特点。水稻长得比人高的事实( )①强调人类可以创造出世界上没有的物质 ②没有摆脱水稻自身固有的内在属性 ③是无法否认自然界的客观物质性的 ④证明了客观实在性是物质的存在方式A.①② B.①④ C.②③ D.③④C [①错误,物质具有客观实在性,不能被创造、消灭、改变;④错误,运动是物质的存在方式。矛盾的特殊性离不开矛盾的普遍性,水稻长得再高也具有水稻这一类事物共有的属性,故②符合题意;研究出的比人高的水稻是人类在认识自然尊重自然的基础上发挥主观能动性所取得的科研成果,尊重了自然的物质性,故③符合题意。]解法指导:分析物质时,注意区分它的两个属性:客观实在性和运动。客观实在性是物质的唯一特性,是意识等所不具有的,不是存在方式;运动是物质的固有的根本属性和存在方式,但不是物质所特有的,意识等也具有这一属性。考法2 结合名言、漫画或典型事例,考查物质和运动的关系2.2018年8月5日,印尼西努沙登加拉省龙目岛发生7.0级地震,造成较大人员伤亡,再度引起人们对地震的恐慌。专家指出地球一直处于“震动”状态,“震动”是地球的常态”。“震动”是地球常态体现的哲理是( )①任何物质形态都以运动的方式存在的 ②运动是静止的一种特殊状态 ③运动是绝对的、无条件的、永恒的 ④就具体存在方式来说,物质是静止的A.①③B.①④C.②③D.②④A [“震动”是地球常态表明了地球时刻都处于运动之中,运动是绝对的、无条件的、永恒的;任何物质形态都以运动的方式存在的,①③入选。②表述错误,静止是运动的一种特殊状态。④是形而上学的观点。]解法指导:物质虽然存在着静止的状态,但就存在方式而言,只能是运动,而不是静止。因为静止也是运动的一种特殊状态。n考法3 依托自然、社会、思维领域的活动或现象,考查运动和静止的关系3.(2019·黄冈调研)习近平总书记在党的十九大报告中指出:中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。但是我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。这一论断蕴含的哲理是( )①物质世界是绝对运动和相对静止的统一 ②社会发展是在其基本矛盾的不断解决中实现的 ③矛盾具有特殊性,要具体问题具体分析 ④事物的发展是前进性和曲折性的统一A.①②B.①③C.②④D.③④B [主要矛盾变化和基本国情没变体现了物质世界是绝对运动和相对静止的统一,新时代下的主要矛盾的变化体现出具体问题具体分析的道理,①③符合题意;材料强调的是变与不变的问题,没有指向矛盾的解决和发展的趋势,故②④与题意不符。]解法指导:可以从矛盾角度理解运动和静止的关系,即二者体现出共性与个性的关系。静止是运动的一种特殊形态。考点二|物质运动的规律1.规律的概念:规律是事物运动过程中①固有的②本质的、必然的、稳定的联系。2.规律的客观性和普遍性(1)原理①规律是客观的,是不以③人的意志为转移的,它既不能被创造,也不能被消灭。②规律是普遍的。自然界、人类社会和人的思维,在其运动、变化和发展的过程中,都遵循其固有的规律。(2)方法论①规律的客观性和普遍性要求我们必须尊重规律,按④规律办事,而不能违背规律。②在客观规律面前,人并不是⑤无能为力的。人可以在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式⑥利用规律,改造客观世界,造福人类。点拨 要在物质运动中把握规律,规律的客观性根源于物质的客观实在性,肯定物质运动规律的客观性,与肯定世界的客观实在性是一致的。1.客观规律是永恒不变的。_______________________________________________________________n[矫正] 规律是客观的,但不是不变的。规律是事物的规律,事物是变化的,其规律也必须是变化的。2.人们可以根据条件去改变、创造规律。_______________________________________________________________[矫正] 规律是客观的,不以人的意志为转移,故不能创造、改变和消灭规律。3.人类根据太阳东升西落等规律进行农业生产。_______________________________________________________________[矫正] 太阳东升西落等属于现象间的联系,不是本质的联系,故不是规律。现象表现规律,但自身不是规律。4.发挥主观能动性就是把握规律。_______________________________________________________________[矫正] 把握规律需要发挥主观能动性,但发挥主观能动性并不意味着能够把握规律,因为它还受其他因素的制约。1.细化理解规律的概念(1)规律≠联系。规律是一种联系,但是并非任何联系都是规律。(2)规律≠规则。规律是客观的,不能被制定、修改或废除。规则是主观的,可以制定、修改、补充或废除,正确的、合理的规则总是根据客观规律制定的,是对客观规律的反映。2.规律的客观性和普遍性原理①规律是客观的,是不以人的意志为转移的,它既不能被创造,也不能被消灭。②规律是普遍的,自然界、人类社会和人的思维,在其运动、变化和发展的过程中,都遵循其固有的规律。方法论①规律的客观性和普遍性要求我们必须尊重规律,按规律办事,而不能违背规律。②在客观规律面前,人并不是无能为力的。人可以在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律,改造客观世界,造福人类。n③把尊重客观规律和发挥主观能动性结合起来,把高度的革命热情和严谨踏实的科学态度结合起来。规律是客观的,说明规律无好坏之分。规律是普遍的,但并非是永恒的,它的存在和发生作用是有条件的。考法1 以名言、漫画、诗词等为素材,考查规律的普遍性1.(2019·合肥质检)“草木本无意,荣枯自有时。”(唐·孟浩然《江上寄山阴崔少府国辅》)下列选项中与此诗句蕴含的哲学寓意相近的是( )①有心栽花花不开,无心插柳柳成荫 ②沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春 ③莫道今年春将尽,明年春色倍还人 ④天行有常,不为尧存,不为桀亡A.①② B.①④ C.①③ D.③④B [该句诗“草木本无意,荣枯自有时”喻指事物有其运动变化发展的规律,是不以人的意志为转移的;①④强调事物发展有客观规律,故入选;②体现了事物是不断发展的,③体现了用发展的观点看问题,故排除。]解法指导:运用规律的知识分析问题时,注意区分规律知识的三个不同指向性:一是事物发展是有规律的;二是事物发展规律是客观的,不能违背规律;三是事物发展规律是可以认识、把握和利用的。解答题目,要明确题干材料强调的是上述三个方向中的哪一个。考法2 以引言、典型等为切入点,考查规律的客观性2.(2014·全国卷Ⅱ·21)地球上生物细胞的直接能源为三磷酸腺苷。最近,研究人员将含磷陨石放置在模拟的早期地球环境中与酸性流质物等进行反应,产生了原始的、可供生命使用的能量源——三磷酸腺苷分子的早期形式。该发现为解开地球上的无机环境如何进化出最初的生命物质这一生命起源之谜提供了新的可能性。上述实验进一步证明( )①无生命物质和生命物质具有共同的基础和本质 ②无生命物质向生命物质的转变是无条件的、必然的 ③无生命物质和生命物质的规律具有同样的表现形式 ④无生命物质向生命物质进化的规律是能够被认识的A.①②B.①④C.②③D.③④B [n研究人员的新发现为解开生命起源之谜提供了新的可能性,题干中的实验进一步证明无生命物质和生命物质具有共同的基础和本质,人类能够认识无生命物质向生命物质进化的规律,①④符合题意,B项入选;②中“无条件的、必然的”、③中“同样的表现形式”表述错误。]解法指导:就整本《生活与哲学》的内容而言,只有两点理论指向无条件,即运动是无条件的、矛盾的斗争性是无条件的。其他相关内容都指有条件,如联系具有条件性、矛盾双方有条件的转化等。考法3 结合人类认识世界和改造世界的活动,考查尊重客观规律和发挥主观能动性的关系3.(2018·全国卷Ⅱ·22)习近平在党的十九大报告中提出:“从全面建成小康社会到基本实现现代化,再到全面建成社会主义现代化强国,是新时代中国特色社会主义发展的战略安排。我们要坚忍不拔、锲而不舍,奋力谱写社会主义现代化新征程的壮丽篇章!”新时代中国特色社会主义发展战略安排的哲学依据是( )①社会的发展受人的意志和意愿的支配 ②社会的发展是渐进性和飞跃性的统一 ③社会的发展是新事物和旧事物交织融合的过程 ④社会的发展是客观规律性和主观能动性的统一A.①②B.①③C.②④D.③④C [“从全面建成小康社会到基本实现现代化,再到全面建成社会主义现代化强国”,是由量变到质变,又在新质的基础上开始新的量变的过程,体现了社会的发展是渐进性和飞跃性的统一,②符合题意。新时代中国特色社会主义发展的战略安排,是我们党在尊重客观规律基础上充分发挥主观能动性的结果,④入选。]解法指导:运用尊重客观规律和发挥主观能动性分析问题时,注意区分以下三个指向:一是强调发挥主观能动性受到客观规律的制约;二是强调客观规律要求人们发挥主观能动性去认识和利用;三是尊重客观规律和发挥主观能动性两个方面都有所强调。考法4 结合人类活动的典型事例,以主观题形式考查规律的有关知识4.阅读材料,回答问题。改革开放以来,新疆经济社会快速发展,但与全国平均水平相比差距仍在扩大。新疆具有丰富的资源优势和向西开放的地缘优势,继续实施“优势资源转换战略”,在充分利用好新疆的资源和地缘优势、重在转换上下工夫的同时,按照市场经济发展的规律和市场需求,培育和发挥竞争新优势,把新疆发展的不利因素变为有利条件,将制约经济发展的短板变为长板,把发展劣势变为优势。结合材料,分析现实生活中我们应该如何把握规律的客观性。解析:解题时抓住“规律的客观性”,注意要准确阐述原理,n即规律存在和发生作用不以人的意志为转移、人可以认识和把握规律以及发挥主观能动性和尊重客观规律相结合等知识,并结合材料加以分析说明。答案:①面对新疆与全国平均水平存在的差距问题,必须按照市场经济发展的规律和市场需求,这说明事物发展规律具有客观性,它的存在和发生作用不以人的意志为转移。②充分利用好新疆的资源和地缘优势,实施优势资源转换战略,促进新疆经济社会的快速发展。启示我们要在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律,改造客观世界,为人类造福。③全面分析经济形势,把握经济规律,把新疆发展的不利因素变为有利条件,将制约经济发展的短板变为长板,把发展劣势变为优势。这要求我们坚持尊重客观规律和发挥主观能动性的统一。解法指导:规律客观性的知识的把握,不能局限于规律不以人的意志为转移,还要从人类认识、把握和利用客观规律角度进行理解。——看到客观规律的存在、看到客观规律不能违背、看到客观规律可以认识和利用。[思维模板]尊重客观规律与发挥主观能动性的关系问题命题通常以人类改造自然的活动、推动社会发展的措施等时政热点为背景材料,结合典型素材考查对尊重客观规律与发挥主观能动性相关知识的理解和运用。【常见设问方式】(1)运用尊重客观规律与发挥主观能动性关系的相关知识,分析人类如何解决好某某问题。(2)运用规律的相关知识,分析某某事件解决取得成功的原因。【常用答题语言】(1)原理①规律是客观的,发挥主观能动性要以尊重客观规律为基础和前提。②尊重规律按规律办事,必须发挥主观能动性;发挥主观能动性是认识规律、运用规律的条件。(2)方法论要求①必须遵循规律,按规律办事,而不能违背规律。②在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律,改造客观世界,造福人类。③必须把发挥主观能动性与尊重客观规律有机结合起来,将革命热情和科学精神结合起来。真题验收|感悟高考 淬炼考能1.(2017·江苏卷·26)风筝在我国已经有2000多年的历史,最初用于军事,到了唐代中期逐渐转向娱乐。后来,人们又将神话故事、吉祥寓意等表现在风筝上,使风筝成为了一门艺术。现在,风筝艺术在我国仍然很受欢迎,并形成了以山东潍坊风筝、北京风筝、江苏南通风筝等为代表的风筝流派。从材料中可以看出( )n①事物是普遍性和特殊性的统一 ②事物的发展变化是有规律可循的 ③事物变化发展的道路是曲折的 ④事物是绝对运动和相对静止的统一A.①③ B.①④ C.②③ D.②④B [以潍坊风筝、北京风筝、江苏南通风筝等为代表的风筝流派是风筝流派的特殊性,风筝艺术是普遍性,①符合题意。风筝艺术的发展历史表明了事物是绝对运动和相对静止的统一,④符合题意。②③在题干中没有体现,排除。]2.(2017·海南卷·21)污染严重是造纸业饱受诟病的主要原因。某省根据当地造纸业发展状况,制定并执行严格的造纸业地方环保标准。在环保高标准的倒逼下,该省制造业摆脱了脏、乱、差的局面,实现了“金山银山”和“绿水青山”的兼顾、环保与经济转型升级的双赢。这说明( )①重视意识的能动性,就能推动事物发展 ②只有从实际出发,才能获得实践的成功 ③事物能否发展,取决于意识能否反映客观存在 ④发挥主观能动性和按客观规律办事相结合是成功之道A.①②B.①③C.②④D.③④C [重视意识的能动性不一定就能推动事物的发展,故①错误;任何意识都是对客观存在的反映,但它不能决定事物的发展,故③错误;根据当地发展现状而制定环保标准,体现了一切从实际出发,故②正确;题干中实现环保与经济转型升级的双赢是发挥主观能动性和尊重客观规律相结合的结果,故④正确。]3.(2015·天津卷·7)中国经济发展正在步入新常态。新常态,就是中国经济将在速度上从高速增长转为中高速增长,在结构上体现为经济结构优化升级,在动力上从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。从哲学上看,新常态体现了( )①事物绝对运动与相对静止的统一 ②事物发展是由量变到质变的过程 ③事物发展的状态是前进性与曲折性的统一 ④新事物对旧事物的根本否定A.①②B.①④C.②③D.③④A [本题的题眼是“从高速增长转为中高速增长”“优化升级”。从高速增长转为中高速增长,体现了①;经济结构优化升级,体现了②;新常态没有体现出曲折性的问题,排除③;④说法错误,排除。]4.(2014·天津卷·5)漫画《如此创新》启示我们,在创新活动中要( )n如此创新A.解放思想,与时俱进B.批判继承,自我否定C.挑战传统,标新立异D.实事求是,尊重规律D [本题属于漫画启示类试题,漫画蕴含的意思是我们在创新中应该怎么做。《如此创新》给我们的启示不是要标新立异,而是要从实际出发,A、C两项不符合题意,D项正确;漫画是讽刺“如此创新”,启示我们在创新中不能脱离实际,故B项不符合题意。]5.(2014·江苏卷·28)2013年诺贝尔生理学或医学奖获得者的发现表明,生物体中的每一个细胞都像一个工厂,会生产和输出许多物质,这些物质被包裹在囊泡内运输到细胞周围和细胞外。细胞内囊泡运输调控机制的发现,特别适用于解释一些疾病发生的原理,并研发药物以用于治疗。这说明( )A.人可以认识和利用规律B.人的理性为自然界立法C.运动是物质的存在方式D.物质的唯一特性是客观实在性A [本题考查人可以认识和利用规律的知识。细胞内囊泡运输调控机制的发现和应用,表明人可以认识和利用规律,A项符合题意。B项是主观唯心主义观点,错误;C、D两项与题意无关。]热点聚焦|保护自然环境 建设生态文明[背景材料]①生态文明是实现人与自然和谐发展的必然要求,生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。②生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。要实现中华民族伟大复兴的中国梦,就必须建设生态文明、建设美丽中国。③党的十九大明确了在全面建成小康社会的基础上,分两步走在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的宏伟目标。要决胜全面建成小康社会,就必须坚决打好污染防治攻坚战。不管有多么艰难,我们都不可犹豫、不能退缩。只有④以壮士断腕的决心、背水一战的勇气、攻城拔寨的拼劲,打赢这场攻坚战n,才能使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验,奋力开创社会主义生态文明新时代。坚持人与自然和谐共生;绿水青山就是金山银山;良好生态环境是最普惠的民生福祉;山水林田湖草是生命共同体;用最严格制度最严密法治保护生态环境;共谋全球生态文明建设。⑤习近平总书记提出的这六项重要原则,是推动我国生态文明建设迈上新台阶的思想遵循和行动指南。要切实增强推进生态文明建设的责任感、使命感。⑥各级党委和政府要深刻把握绿水青山就是金山银山的重要发展理念,坚定不移走生态优先、绿色发展新道路;深刻把握良好生态环境是最普惠民生福祉的宗旨精神,着力解决损害群众健康的突出环境问题;⑦深刻把握山水林田湖草是生命共同体的系统思想,提高生态环境保护工作的科学性、有效性。[考点对接]信息点① 自然界具有客观性,自然界中的事物是按照自身所固有规律形成和发展的。信息点② 联系具有普遍性,要用联系的观点分析问题;发展具有普遍性,要用发展的观点分析问题。信息点③ 任何事物都是绝对运动的。信息点④ 意识对人体生理活动具有调节和控制作用。信息点⑤ 意识对改造客观世界具有指导作用。信息点⑥ 意识活动具有目的性,实践活动具有能动性。信息点⑦ 将尊重客观规律与发挥主观能动性结合起来。[命题预测]命题角度1 结合材料信息,运用规律的相关知识,分析我国在绿色发展过程中如何做到按规律办事。分析:①遵循自然界的发展规律,坚持按自然界规律去推动绿色发展。②发挥主观能动性去认识规律和把握自然界的规律,并运用规律进行绿色发展,从而为人类造福。③将尊重自然界的规律与发挥人的主观能动性结合起来,将科学态度和革命精神结合起来去推动绿色发展。命题角度2 结合材料信息,运用唯物论的相关知识,分析我国如何打造绿水青山。分析:①物质决定意识,要求坚持一切从实际出发,实事求是。我国打造绿水青山必须从我国的现实国情出发。②意识具有能动作用,意识对人类认识和改造世界具有指导作用。我国打造绿水青山必须做好规划,以正确的理论为指导。③规律的普遍性和客观性要求遵循规律,做到按规律办事。我国打造绿水青山必须遵循自然界发展的规律。④坚持尊重客观规律和发挥主观能动性的统一。既要调动人们加强环保的积极性,又要在认识和把握规律的基础上去利用规律。⑤事物都是绝对运动和相对静止的统一。我国打造绿水青山,既要继承以往的成功做法,又要有所突破和改进。n查看更多