- 2022-04-01 发布 |

- 37.5 KB |

- 8页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

人教部编版九年级上册语文期末模拟卷

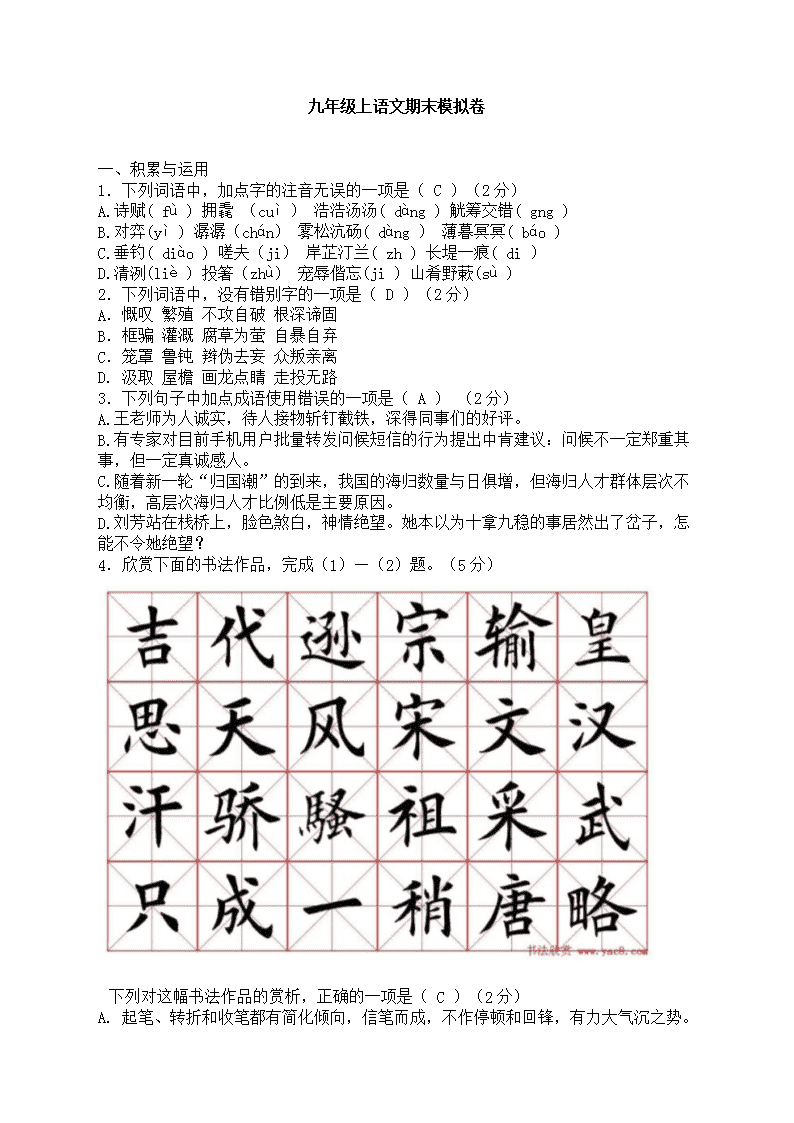

九年级上语文期末模拟卷一、积累与运用1.下列词语中,加点字的注音无误的一项是(C)(2分)A.诗赋(fù)拥毳(cuì)浩浩汤汤(dàng)觥筹交错(gng)B.对弈(yì)潺潺(chán)雾松沆砀(dàng)薄暮冥冥(báo)C.垂钓(diào)嗟夫(ji)岸芷汀兰(zh)长堤一痕(di)D.清洌(liè)投箸(zhù)宠辱偕忘(ji)山肴野蔌(sù)2.下列词语中,没有错别字的一项是(D)(2分)A.慨叹繁殖不攻自破根深谛固B.框骗灌溉腐草为萤自暴自弃C.笼罩鲁钝辫伪去妄众叛亲离D.汲取屋檐画龙点睛走投无路3.下列句子中加点成语使用错误的一项是(A)(2分)A.王老师为人诚实,待人接物斩钉截铁,深得同事们的好评。B.有专家对目前手机用户批量转发问候短信的行为提出中肯建议:问候不一定郑重其事,但一定真诚感人。C.随着新一轮“归国潮”的到来,我国的海归数量与日俱增,但海归人才群体层次不均衡,高层次海归人才比例低是主要原因。D.刘芳站在栈桥上,脸色煞白,神情绝望。她本以为十拿九稳的事居然出了岔子,怎能不令她绝望?4.欣赏下面的书法作品,完成(1)—(2)题。(5分)下列对这幅书法作品的赏析,正确的一项是(C)(2分) A.起笔、转折和收笔都有简化倾向,信笔而成,不作停顿和回锋,有力大气沉之势。 B.体式变化多端,章法上书写时顺势而下,没有刻意追求工巧,在率意中显出天然之美。C.每一个字都亭亭玉立,如仙鹤独立,高傲洁净;布局严谨,工整,有韵味,有意境,有视觉冲击力,令人百看不厌,回味无穷!D.笔法多劲利而少柔媚,有力透纸背之感,即使细笔也是在飘逸中显出笔力的沉着,像“深嵌”纸中。用正楷或行楷将作品内容抄写在方格中。要求:正确,流利,美观。(3分)秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗。5.下列句子没有语病的一项是(A)(2分)A.营造健康文明的网络文化环境,清除不健康信息已成为新时期精神文明建设的迫切需要。B.在阅读文学名著的过程中,常常能够使我们明白许多做人的道理,悟出人生的真谛。C.2017年春晚天后级歌手毛阿敏搭配新生代男歌手张杰演唱的歌曲《满城烟花》,温暖动人的旋律,唤起人们对新一年美好生活的期盼和向往,节目一经播出,观众反响激烈。D.他上课认真听讲,下课一有工夫不是看语文、数学等书,就是看报纸,全班同学没有一个不说他学习不积极。6.下列文化常识、文学常识,表述有误的一项是(B)(2分)A.《醉翁亭记》的作者是欧阳修,文章描写醉翁亭的秀丽环境和自然风光,勾勒出一幅太守与民同乐的图画,抒发了作者的政治思想和寄情山水以排遣遭受打击的复杂感情。B.《岳阳楼记》的作者是范仲淹,文章融叙事、写景、抒情和议论为一体,其中写景是全文的中心。C.《湖心亭看雪》的作者张岱在沉沉夜色中乘舟独往西湖,看到雪中的西湖风光不凡。D.唐敬宗宝历二年,刘禹锡在扬州遇到白居易。在酒宴上白居易写了《醉赠刘二十八使君》,刘禹锡便作了《酬乐天扬州初逢席上见赠》这首诗答谢。7.下列有关文学名著的内容与理解,表述有误的两项是(B)(D)(4分)A.《水浒传》中杨志因杀死泼皮牛二,被打入死囚牢,后刺配充军到北京大名府留守司,因押送生辰纲被吴用等人设计智取,走投无路,之后到二龙山落草。B.《水浒传》最伟大的贡献是塑造了大批鲜明生动的人物形象,如足智多谋的武松、谦逊深沉的宋江、粗鲁豪放的李逵、粗中有细的鲁达。C.“洒家今日不曾多带得些出来;你有银子,借些与俺,洒家明日便送还你。”“直甚么,要哥哥还!”遂去包裹里取出一锭十两银子放在桌上。文中的“洒家”指的是鲁智深(鲁达、鲁提辖、花和尚),“你”指的是史进(九纹龙)D.鲁智深道:“‘杀人须见血,救人须救彻。’洒家放你不下,直送兄弟到沧州。”两个公人听了,暗暗地道:“苦也!却是坏了我们的勾当,转去时怎回话!且只得随顺他一处行路。”文中“兄弟”到了沧州,未能立足,最终上了梁山,其原因是因为高太尉要两个差人在途中杀死鲁提辖。解析:B选项足智多谋的吴用;D选项其原因是因为高太尉要两个差人在途中杀死林冲。8.仿照画线的句子,在横线上续写一句话,使之与画线句构成一组排比句。(2分)初中语文课本为你打开了一扇文学之门,里面有多姿多彩的形象。朔方的雪像雨的精魂,奏唱出热烈的赞歌;勇敢的海燕像预言家,昭示着光明的未来;,。示例一:江南的春像小姑娘,跳跃着蓬勃的舞步。示例二:台阶上的父亲像老黄牛,耕耘着理想的生活。【评分标准:2分。句式一致,运用比喻修辞且表意正确即可给分】9.补写下列古诗文名句中的空缺部分。(6分) (1)溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。(许浑《咸阳城东楼》)》(2)春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。(李商隐《无题》)(3)飏青旗、流水桥旁。偶然乘兴、步过东冈。(秦观《行香子·树绕村庄》)(4)欲说还休。却道天凉好个秋。(辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》)(5)闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边(《行路难·其一》)(6)醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。(欧阳修《醉翁亭记》)二、阅读(41分)(一)阅读下面这首诗,完成10-11题。(5分) 小雨杨万里雨来细细复疏疏,纵不能多不肯无。似妒诗人山入眼,千峰故隔一帘珠。10.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(D)(3分) A.这首绝句写小雨。雨本是没有情的东西,杨万里偏要赋予它与人相同的感情,于是使诗充满了新鲜感。B.首句以两组叠字状出小雨的情况,非常传神,这里写的是小雨,不是毛毛雨,所以不如尘似烟,而是“细细”与“疏疏”。C.“珠帘”二字很确切,因为雨不大,尚是一点点下滴,如成串的珍珠。D.这首《小雨》诗,用夸张手法,说自己生平喜欢看山,这雨似乎对自己妒忌,有意从屋檐上滴下,组成一张珍珠般的帘子,把那千峰给遮挡。解析:D.选项:这首《小雨》诗,用拟人手法。11.诗人写出了下雨的独特形态,并赋予它人的心思。请你化身小雨,用第一人称描述小雨的形态和心思。(5分)答:该题分层赋分。第一层:只关注小雨某一方面的形态或心思。示例一:我是一场细细疏疏的小雨。实例二:我不能下的太大,也不肯全无。示例三:我嫉妒诗人只关注山色之类。第二层:关注到小雨的形态或心思,但没有指出两者的关系。示例四:我是一场细细疏疏的小雨,不能下的太大,也不肯全无。示例五:我是一场细细疏疏的小雨,我嫉妒诗人只关注山色之类。示例六:我不能下的太大,也不肯全无,我嫉妒诗人只关注山色之类。第三层:不仅能关注到小雨的形态或心思,还能指出两者的关系。示例七:我嫉妒诗人只关注山色之类,于是,我虽然下的不大,但也不肯全无,细细疏疏,形成一幕帘珠,挡在诗人眼前,让他欣赏我的美。(二)文言文阅读阅读下面的文言文,完成12—15题。唐太宗论弓矢上谓太子少师萧瑀曰:“朕少好弓矢得良弓十数自谓无以加,近以示弓工,乃曰‘皆非良材’,朕问其故。工曰:‘木心不直,则脉理皆邪,弓虽动而发矢不直。’朕始悟向者辨之未精也。朕以弓矢定四方,识之犹未能尽,况天下之务,其能遍知乎?”乃令京官五品以上更宿中书内省,数延见,问以民间疾苦、政事得失。【注释】:近以示弓工:近来把它给造弓的工匠看。脉理皆邪:木头的纹理都不正。脉理,指木纹。12.请用“/”给下面的文字断句。(限断两处)(2分)朕少好弓矢/得良弓十数/自谓无以加13.下列各组句子中,加点词的意义用法不相同的一项是(D)(3分)A近以示弓工问以民间疾苦B.弓虽动而发矢不直虽我之死,有子存焉 C.数延见扶苏以数谏故D朕问其故其真知马矣14.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)(1)乃令京官五品以上更宿中书内省,于是命令京中五品以上的官员轮换住在中书省(2)数延见,问以民间疾苦,政事得失.多次邀请(这些官员)觐见问他们民间的疾苦,政治上的得与失。15.从这个语段中,你可以看出唐太宗是一位怎样的君主?(3分)唐太宗是一位关心民间疾苦,善于治理国家,善于自省,善于纳谏的君主(3分)翻译:皇上对教太子读书的官员萧璃说:“我小时候喜好弓箭,拥有好弓十几把,自己觉得没有比这些再好的了,近来把它给造弓的工匠看,工匠却说‘都不是好弓’,我就问他原因.他说:‘木心不是直的,那么木头的纹理都不正,即使弓有力但射出的箭也不会直.’我才想到熟悉的东西也不能分辨出好坏.我靠着弓骑平定四方统一全国,但都不能做到十分了解,况且天下事物,岂能全都知道?”于是命令京中五品以上的官员轮换住在中书省,多次邀请(这些官员)觐见,问他们民间的疾苦,政治上的得与失。三、现代文阅读(25分)(一)论述类文本阅读母语是教育的起点尼采曾经指出:母语是“真正的教育由之开始的最重要、最直接的对象”,良好的训练是“一切后续教育工作”的“自然的、丰产的土壤”;教师应当使学生从少年代时代起就严肃地对待母语,“对语言感到敬畏”,最好还“对语言产生高贵的热情”。我完全赞同他的见解。教育是心智成长的过程,而母语环境是心智成长重要的环境之一。母语就好比文化母乳,在我们母语的滋养下学会了思考、表达和交流。虽然后续教育有不同领域和学科之分,但一切教育的基本要求是正确地读、想和写,而这种正确性正是通过良好的母语训练打下基础的。认真对待语言,力求准确地使用每一个词,这不仅是为了避免他人的误解,更是对待心智生活的严肃态度。不能想象,一个对写给别人看的文字极其马虎的人,自己思考时会非常认真。相反,凡是呕心沥血于精神劳动的人,因为珍惜劳动成果,在传达时对文字往往都近乎怀有一种洁癖。如果说文化是一种教养,那么,母语就是教养的基本功,教养上的缺陷必定会在语言上体现出来。一个语言粗鄙的人,我们会立刻断定他没文化。一个语言华而不实的人,我们也可以立刻断定他伪文化。举止上的高贵风度来自平时一丝不苟的训练和自我训练,语言上的良好作风也是如此。不用说写公开发表的文章,哪怕是只写给某一个人看的信,只给自己看的日记,都讲究用词和语法的正确,文风的端正,不肯留下一个不修边幅的句子,如此持之以恒,良好的文字习惯就化作本能了,而这便是文字上的教养,因为教养无非是化作本能的良好习惯罢了。一百多年前,尼采埋怨德国青少年不是从德语经典作家而是从媒体那里学习母语,使得他们“尚未成型的心灵被印上了新闻审美趣味的野蛮标记”。如果尼采生活在今天这个网络时代,真不知他会做何感想。我本人认为,网络语文的繁荣极大地拓宽了写作普及的范围和发表自由的空间,诚然是好事,但也因此更应该警惕尼采所说的“新闻审美趣味”的蔓延。网络语文往往是急就章,因此可能导致两个后果,一是内容上的浅薄,缺乏酝酿和积累,成为即兴发泄和时尚狂欢的娱乐场;二是语言上的粗率,容易滋生马虎对待母语的习气,成为错别字和语病的重灾区。所以,我提倡,各民族都拥有优秀母语写作的传统,这个传统存在于本民族的经典作品之中,它们理应成为母语学习的范本,而不该是网络语文。 16.选文的中心论点是什么?(2分)“母语是教育的起点”或“真正的教育由之开始的最重要、最直接的对象”。解析:标题就是论点。标题是读者接触论文的第一信息,对读者是否注意、选择该议论文来17.第段中划线句子运用了什么论证方法?有何作用?(3分)运用了比喻论证,把“母语”比作“文化母乳”,形象地论述了母语在心智成长过程中的重要作用,使深奥抽象的道理变得通俗易懂。解析:考查论证方法的类型及其表达作用。“母语就好比文化母乳,我们在母语的滋养下学会了思考、表达和交流。°此句明显使用了比喻论证的方法。形象生动地论述了母语在心智成长过程中的重要性。用人们熟知的事物作比喻来证明论点,具有形象性,就能将抽象的道理予以具体化,做到深入浅出、平易生动,从而加强对论点的证明。18.书写是母语教育的基础,键盘打字是时代进步的必然。结合文本,联系自身实际,谈谈你对汉字书写及键盘打字的看法。(3分)示例:汉字是我们民族文化的载体,写一手好字,不但便于与人交流,还体现我们个人的修养和情趣。同时,我们在书写过程中学会了思考、表达和交流,还能感受到传统文化的血脉。用键盘打字,字体规范、速度快、准确性高。所以,我们既要重视汉字书写,也要重视键盘打字,把键盘打字作为学习汉语的辅助手段。学#科网解析:考查对文本知识的迁移能力。答此题,要结合文本并联系自己的生活实际。此题的答案比较开放。关键是能够有理有据地把自己的观点说清楚讲明白。立场要鲜明,根据要真实有效。可举现实生活的实例来证明自己的观点。要把汉字书写及键盘打字的利弊得失讲清楚。特别是要把汉字书写的意义谈出来。19.下列对文本信息理解不正确的一项是(B)(3分)A.文章第段从母语环境的重要性及母语是教养的基本功两个方面,正面论述了中心论点。B.作者坚决否定了网络语文学习母语的做法,并指出了网络语文的缺点及危害。C.作者善于引用,巧妙分析,使文章富有文化底蕴。D.作者号召我们要拥有优秀母语写作的传统,母语学习的范本应该是民族的经典作品。(二)文学类文本阅读父亲是一盏灯崔立儿子与父亲在漫无边际的森林中行走。原本,他们不该迷路。看时间差不多了,父亲说:“儿子,咱们回吧。”儿子玩得兴起,说:“爸,我想再玩一会儿。”儿子14岁,正是贪玩的年纪。直到天微微黑了,他们还是找不到来时的路。微弱的月光下,只能隐约看见自己的两只手,脚底下一片连黑,选方也看不见一星半点的灯光。儿子害怕了。往日在电视里看到的一幕幕骇人的场景,都在眼前跳了出来。儿子想哭,说:“爸,我害怕。父亲拍了拍儿子的肩说:“别怕,我们一会儿就走出去了。”父亲说着话,抬起头,激动地说:“快看,前面有灯光——”儿子顺着父亲说的方向看去,黑乎乎的,什么也看不到。父亲说:“你个子矮,当然看不真切了。”儿子其实也就比父亲差半个头的高度。但既然父亲说着见了点光,儿子心头的恐惧瞬时就淡化了。父亲在前面走、儿子在后面跟,黑于于的森林里,只听见两个人走路的脚步声。走了好一会儿,儿子有点了,说:“爸,志么还没到啊?” 父亲说:“快了,你再坚持坚持,你看,前面就有灯光了。”儿子顺着父亲指的方向看,黑于于的,什么也看不见。继续走,父亲在前走着,儿子在后面跟着。走在前面的父亲忽然跟跄了一下,差点儿摔倒。儿子说:“爸,你怎么了?”父亲说1“没事、被了=下,赶紧走吧。”儿子点点头,两个人继续赶路。儿子又累又饿,但走在前面的父亲像是有使不完的劲儿。儿子看着父亲的身影,咬咬牙,硬着头皮继续往前走。终于,儿子也看到灯光了。一片树林里,有一间小木屋,屋里亮着灯。父亲拍打着门,门1了,暖暖的灯光亮亮的,原来是森林管理员,一个老人家。“你们是不是速路了?快进来吧。”父亲进门时长舒了一口气,脸上满是汗珠。儿子看到,父亲走路一瘸一拐的,应该是那次被什么东西绊倒了,扭伤了脚踩。那是儿子14岁时发生的事了。眼下,又有一件天大的事。儿子轻信一个朋友的话,以自己的名义给他贷款好几十万元。朋友生意失败,整个人消失得无影无踪。儿子还不起钱。追债的上诉到法院,结果只有两个:儿子要么还钱,要么被判刑。儿子在家里,像热锅上的蚂蚁走来走去。儿子反复说着:“怎么办?怎么办?怎么办?”父亲说:“儿子,别怕,总会有办法的。”有办法!有办法!能有什么办法!”儿子忽然歇斯底里地朝父亲吼起来。儿子被传唤去了法院。开庭半个小时,原告方突然说欠款已付,提出撤诉。儿子愣了半天,想,是谁帮自己付的款呢?直到走出法院,儿子看到了在门口等着的父亲,明白了。儿子问:“爸,那么多钱你是如何筹集的?”36父亲说:“不管了,咱们回家。”37出租车将儿子带到了另一个地方,一个陌生而狭小的地方。儿子明白了,父亲把他的房子卖了。38儿子的声音哽咽,说:“爸,……”39父亲说:“别想了,一家人住这里也挺好的。”40儿子突然想起了什么,说:“爸,14岁那年,我们迷路那次,你真的看到灯光了吗?”41父亲没有说话,只拍了拍儿子的肩,像很多年前,在那片森林里一样。(选自《2017中国年度小小说》有删改)20.小说主要写了儿子的两件事,请简要概括。(2分)儿子(14岁时)贪玩(在森林中)迷路,在父亲带领下走出森林。儿子无力还贷,父亲卖房帮助他走出困境。解析:本题考查文中事件的概括。解答此题关键要整体感知文章内容,理清文章思路,根据人物及事件内容概括出切题的答案。一般形式为:什么人在什么情况下做了什么事,结果如何。注意表述的简洁通顺。本文主要写了两件事:一是十四岁的儿子过于贪玩,父子两人在森林中迷路,后来在父亲的带领下走出了森林。二是若干年后,儿子无力偿还贷款,父亲毅然卖房帮助他走出了困境。21.请从描写的角度,分析文中划线句子的表达效果。(4分) (1)微弱的月光下、只能约看见自己的两只手,脚底下一片漆黑,选方也看不见一星半点的灯光。(2分)(自然)环境描写。渲染森林的黑暗和恐怖,烘托了儿子害怕的心理。(2)父亲进门时长舒了一口气,脸上满是汗珠。(2分)动作描写。表现了父亲带领儿子走出森林后内心的轻松。(或:外貌描写。形象地表现了父亲带领儿子走出森林的艰辛。)解析:本题考查句子的赏析。解答此题关键在于赏析角度的选择,一般来说可从修辞、描写、词语的运用等角度入手。阅读句(1),这句话是对当时父子二个所处的环境描写,“微弱的月光”*只能隐约看出两只手*漆黑”都表现了森林的黑暗,以此来渲染恐怖的气氛,表现儿子内心的恐惧。(2)句,“长舒了一口气”是对父亲的一一个动作描写,“脸上满是汗珠则是对父亲的外貌描写,形象地表现了父亲在带儿子走出森林后轻松无比。22.文章结尾儿子问父亲“14岁那年,我们迷路那次,你真的看到灯光了吗?”父亲没有回答。你认为父亲看到灯光了吗?请说明理由。(2分)父亲没有看到灯光。理由:父亲说看到了灯光,不过是对儿子的安慰。父亲的身高只比儿子高半个头;从迷路到小木屋的漫长过程中,儿子多次顺着父亲说的方向看去,都是黑乎乎的;父亲进小木屋时,“长舒了一口气”,表明他心里一直没有底。23.结合文章内容,简要分析父亲是一个怎样的人。(2分)示例:沉着镇定。面对困境,父亲并没表现出惊慌,而是一直安慰儿子“别怕”“总会有办法的”。充满智慧。迷路后,父亲用善意的谎言“前面有灯光”激励着儿子跟着他走出森林。(或:乐观坚强、有担当、对儿子有着深沉的爱……)24.说说小说标题的含义。(2分)符合题意即可.解析:本题考查标题含义的理解。解答此题关键要理解文章内容,标题中的关键词往往为一种具体事物,具有多层含义,除了表面上意义之外,文章还赋予了它更深刻的内涵,要深入思考结合主旨挖掘出来。本文的标题“父亲是一盏灯”,将父亲比作明灯,运用比喻的修辞手法,形象地表现出父亲对儿子成长过程中的引领作用,以此来突出儿子对父亲的感激与赞美之情。三、写作(50分)25.请以“班里那点事”为题,写一篇文章。要求:(1)大胆选择你最能驾驭的文本写作。(2)文中不得出现真实的人名,地名,校名。(3)不少于600字(诗歌不少于20行)【写作导航】本题为全命题作文。引导考生关注自己的生活环境,叙写自己身边的生活故事,是本命题的初衷。“班里”限定写作的空间范围只能是“班级”之内,而非“校内”“家里”。“事”表明本次作文的题材、内容必须是以叙事为主的记叙文。“那点”暗示写作的事件是小事、琐事。当然“那点事”不能片面地理解为只能写一个班级里的一件事,我们认为,叙述两个或两个以上的班级里发生的两件或多件事情,也是符合题意的。构思:本题要求叙写班里发生的事情,文体必须为记叙文。参考构思如下:1、从“事件”的性质入手,精心写好一个故事。如开心的事、幽默风趣的事、恶作剧、同学间的私密事、班级风波、学生出走事件、学习上的乐事与苦事、课余时间的小插曲等。 2、从“事件”的发展态势方面来考虑,写班级或个人的发展或成长的过程,将初一时的“盲目”、初二时的“痴迷”、初三时的“平静”一一描述下来,以此再现自己初中三年与同学交往的全貌和心理成长的历程。查看更多