- 2021-10-25 发布 |

- 37.5 KB |

- 11页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

30诗五首教案

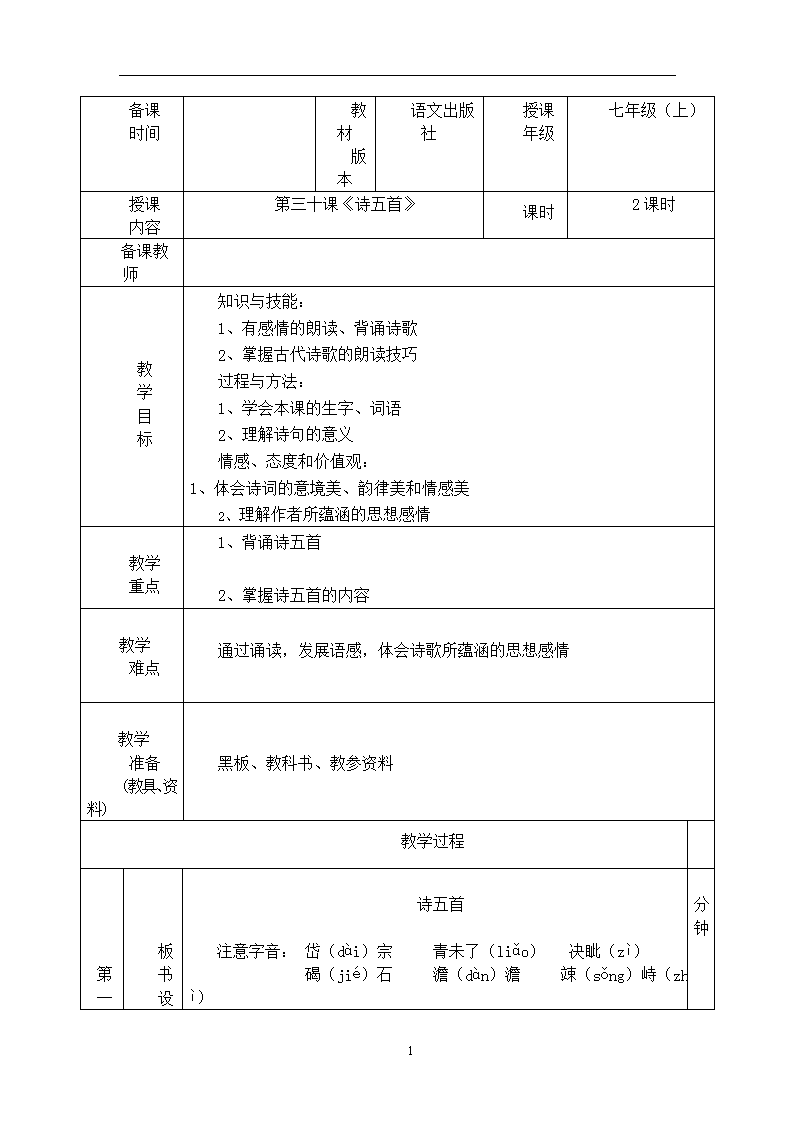

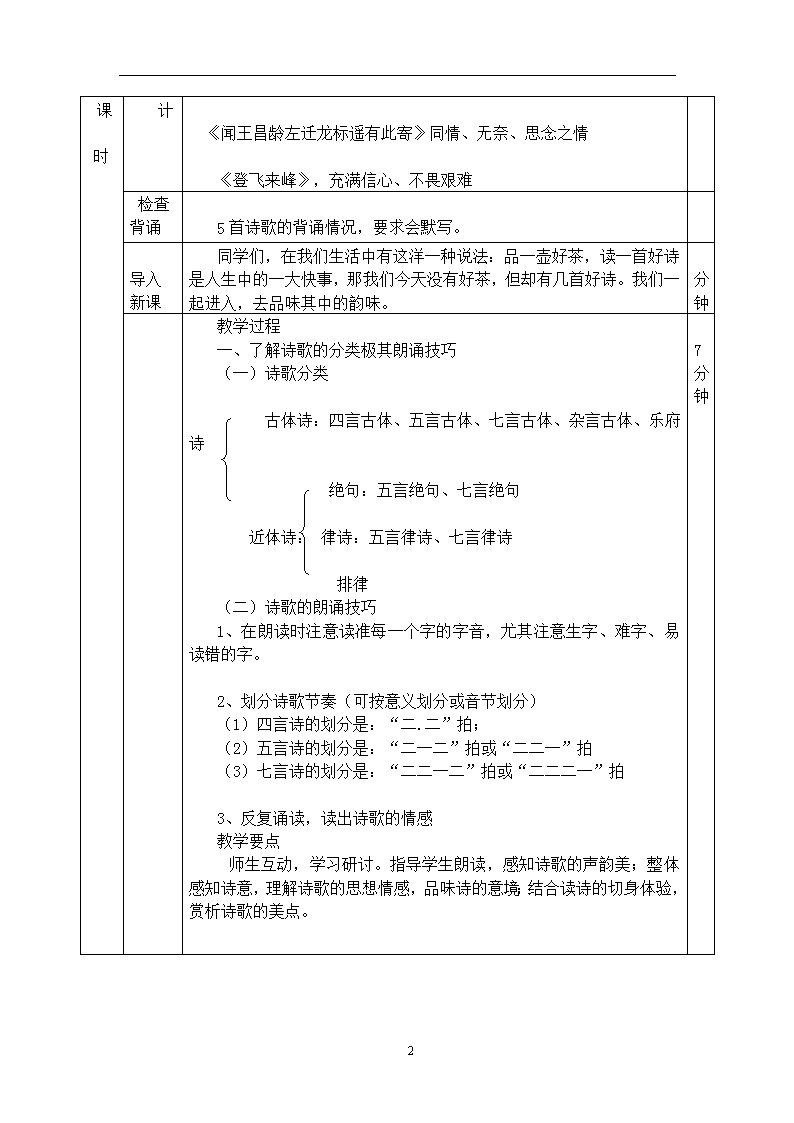

备课 时间 教材 版本 语文出版社 授课 年级 七年级(上) 授课 内容 第三十课《诗五首》 课时 2课时 备课教师 教 学 目 标 知识与技能: 1、有感情的朗读、背诵诗歌 2、掌握古代诗歌的朗读技巧 过程与方法: 1、学会本课的生字、词语 2、理解诗句的意义 情感、态度和价值观: 1、体会诗词的意境美、韵律美和情感美 2、理解作者所蕴涵的思想感情 教学 重点 1、背诵诗五首 2、掌握诗五首的内容 教学 难点 通过诵读,发展语感,体会诗歌所蕴涵的思想感情 教学 准备 (教具、资料) 黑板、教科书、教参资料 教学过程 时 间 第 一 板 书 设 诗五首 注意字音: 岱(dài)宗 青未了(liǎo) 决眦(zì) 碣(jié)石 澹(dàn)澹 竦(sǒng)峙(zhì) 5分钟 11 课 时 计 《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》同情、无奈、思念之情 《登飞来峰》,充满信心、不畏艰难 检查 背诵 5首诗歌的背诵情况,要求会默写。 导入 新课 同学们,在我们生活中有这洋一种说法:品一壶好茶,读一首好诗是人生中的一大快事,那我们今天没有好茶,但却有几首好诗。我们一起进入,去品味其中的韵味。 2分钟 教学过程 一、了解诗歌的分类极其朗诵技巧 (一)诗歌分类 古体诗:四言古体、五言古体、七言古体、杂言古体、乐府诗 绝句:五言绝句、七言绝句 近体诗: 律诗:五言律诗、七言律诗 排律 (二)诗歌的朗诵技巧 1、在朗读时注意读准每一个字的字音,尤其注意生字、难字、易读错的字。 2、划分诗歌节奏(可按意义划分或音节划分) (1)四言诗的划分是:“二.二”拍; (2)五言诗的划分是:“二一二”拍或“二二一”拍 (3)七言诗的划分是:“二二一二”拍或“二二二一”拍 3、反复诵读,读出诗歌的情感 教学要点 师生互动,学习研讨。指导学生朗读,感知诗歌的声韵美;整体感知诗意,理解诗歌的思想情感,品味诗的意境;结合读诗的切身体验,赏析诗歌的美点。 7分钟 11 教 学 内 容 一、《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》 (一)作者简介: 李白(701年2月28日—762年),字太白,四川省江油市青莲乡。号青莲居士, 又号“谪仙人”。中国唐朝诗人,浪漫主义诗人,与杜甫合称“李杜”。有“诗仙”、“诗侠”之称。 (一) 题解 这是一首托物寄情诗。诗人正在江南漫游的时候得知王昌龄被贬至“龙标”时所写的,写下这首诗远道相寄,表达了李白对朋友的关切之情。 (三)字词检查: 子规:杜鹃 蹄 :叫 龙标:这里是指王昌龄被贬龙标县尉 五溪:即雄溪,在今湖南西部,当时属蛮慌之地 (四)根据节奏朗读诗歌,全班同学齐读 闻王昌龄/左迁龙标/遥有此寄 杨花/落尽/子规/啼,闻道/龙标/过/五溪。 我寄/愁心/与/明月,随君/直到/夜郎/西。 (五)诗歌分析 1、诗人眼前可写之景很多,为什么要写“杨花”“子规” ? 明确:“杨花”即柳絮,寓意为“漂泊不定”,使诗歌更具形象美;“子规”即杜鹃,而子规叫是用其“不如归去”的谐音。这种写发,即合事理,又能表达当时李白的心情:对王昌龄被贬一事的同情和悲哀 2、“我寄愁心与明月,随风直到夜郎西”抒发了作者怎样的情怀? 明确:朋友远去,本当相送,无奈相隔千山万水,只有托付给明月,随风送到你被贬的地方去。诗句抒发了作者“寄情明月,托月送友”的情怀 3、体会“问道龙标过五溪”中“闻”“过五溪”的妙处何在? 明确:“闻”听说而已,友人被贬远方,自己却不能相送,只“闻”不“见”,显出无奈之情。“五溪”现在湖南境内,“过五溪”表达友人远去了,为下文起到了存托作用。 28分钟 11 4、我们看到诗人李白寄给王昌龄的不仅仅是一首短诗,而是什么? 明确:是对朋友真挚的友情和一颗赤诚的心 (六)背诵诗歌 三、《登飞来峰》 (一)作者简介 王安石(1021——1086),字介甫,号半山老人,北宋大政治家,当过宰相,在神宗皇帝支持下实行改革,历史上叫做“王安石变法”。王安石又是文学家,诗和散文都写得很好。 (二) 题解 这是一首写景抒情诗,作于王安石29岁时。这是他出世以来,初显才能,胸怀包负的时期,表达了诗人踌躇满志的情怀。全诗将写景与抒怀紧密结合起来,从而突出了诗的主题。 语文出版社 (三)字词检查: 千寻塔:很高很高的塔 问说:听到的意思 缘:因为 (四)根据节奏朗读诗歌,全班同学齐读 登飞来峰 飞来/山上/千寻/塔,闻说/鸡鸣/见/日升。 不畏/浮云/遮/望眼,自缘/身在/最/高层。 (五)诗歌分析: 1、飞来峰上一座高高的塔,站在上面可以看见日出。不怕有云彩挡住我的视线,因为我站的很高。 2、本诗主要写了哪些内容? 明确:首句点明了地点,第二句紧承首句而来。通过具体的描写,进一步突出飞来山上“千寻塔” 11 之高。一二句都是铺垫,在此基础上,诗人自然地写出三四句:不怕浮云遮住了远望的眼光,只是因为身在最高的层次。这两句是全诗的精华,蕴含着深刻的哲理。 3、“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”一句的表面意思和深层含义。 明确:表面意思,站得越高就愈加不会被浮云遮住视线,可以看得清、看得远;深层含义,有成就大事业的胸,才能不畏惧谗佞小人或其他消极事物 (六)背诵诗歌 11 课 堂 小 结 本课的主要内容是以朗读法为主,让学生掌握诗歌朗读的精巧,并通过朗读了解诗歌所体现的意境美、韵律美。对《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》和《登飞来峰》进行分析理解,去感受诗人所要表达的思想感情。 2分钟 布置作业 1、默写两首诗歌,抄写生字、词语 2、根据《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》和《登飞来峰》为例划分其余三首诗歌的朗读节奏 1分钟 第 二 课 时 板 书 设 计 诗五首 《题破山寺后禅院》:忘情尘俗,遁世无闷 《望岳》:朝气蓬勃、胸襟宽广 《观沧海》:统一天下、雄才伟略 4分钟 检查 背诵 前面两首诗的背诵情况 导入 新课 我们都知道中国是一个诗的国度,诗的历史源远流长,名家辈出,名篇佳作卷帙浩繁,前面我们已经学习了《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》和《登飞来峰》两首著名的古诗,那么让我们再一次的漫步于古诗苑中,接受美的洗礼。 3分钟 一、《题破山寺后禅院》 (一)有节奏、有感情的朗读诗歌 (二)作者简介: 常建,唐代田园诗人。其作品往往通过对田园景色的描绘,表现对大自然秀丽风 光的热爱和对悠闲恬静的田园生活的向往,歌颂隐逸生活,抒发闲情逸致,有时流露出对污 浊官场的厌恶。艺术风格上朴素真切,清新自然,诗情画意,浑然一体。本诗是常建的代表作。 (三)课文分析 1、开头两句点出了人寺的时间是什么时候?看出了什么景色? 明确:诗人在清晨登破山,人兴福寺,旭日初升。光照山上树林。 33分钟 11 2、诗的三、四句写诗人的行踪到了哪里? 明确:诗人穿过寺中竹丛小路,走到幽深的后院,发现唱经礼佛的禅房就在后院花丛树林深处。 3、从这两句诗中,你能寻找到一个成语吗? 明确:曲径通幽。 教 学 内 容 4、诗的五、六句写作者看到优美环境后,产生了哪些感慨? 明确:这两句话是对仗非常工整的句子,这样幽美的环境,使诗人惊叹、陶醉、忘情地欣赏起来。他举目望见寺后的青山焕发着日照的光彩,看见鸟儿自由自在地飞鸣欢唱;走到清清的水潭旁,只见天地和自己的身影在水中湛然空明,心中的尘世杂念顿时消除净尽。 5、诗的后两句渲染了一种什么样的气氛,又使作者感受到了什么? 明确:这时仿佛大自然和人世间的所有其他声响都寂灭了,只有钟磬声这悠扬而宏亮的佛音引导人们进入纯净怡悦的境界。 6、全首诗诗人通过写景,领悟出了什么道理? 明确:诗人欣赏这禅院幽美绝世的居处,领略这空门忘情尘俗的意境,寄托自己遁世无门的情怀。 (四)背诵诗歌 二、 《望岳》 (一)有节奏、有感情的朗读诗歌 (二)作者简介: 杜甫(公元712--770),汉族,字子美,世称杜少陵、杜工部、杜拾遗等自号少陵野老,生于河南巩县,远祖为晋代功名显赫的杜预,乃祖为初唐诗人杜审言,乃父杜闲。我国唐代最伟大的现实主义诗人,与李白并称“大李杜”,人称“诗圣”。 (三) 课文分析 “岱宗夫如何?齐鲁青未了。”开篇以设问起句,写意中遥想,久慕其名,而未得亲历其境。“岱宗”,即泰山。岱是泰山的别名,因居五岳之首,故尊称为岱宗。“夫如何”,到底怎么样呢?“夫”,在这里无实在意义。接句自问自答,以夸张手法,极写“齐鲁青未了”的气势,放眼望去,一片青翠苍都,绵延不绝。“齐鲁”,春秋时两诸侯国,后用为该地域的简称。泰山北为齐,泰山南为鲁。“青未了”,形容泰山山脉绵延深远,青翠苍都,从齐到鲁看不到尽头。这一句是远望,摹写泰山卧齐鲁大地,突出了岱宗的雄伟宏阔的气势。 11 “造化钟神秀,阴阳割昏晓。”三四句以南北分割“昏晓”的景象写泰山高耸云端、万仞摩天的高伟雄俊。这里是近望,赞叹大自然把天地间的神奇秀美的景色都聚集在泰山了。泰山的山峰把世界分成两大部分:阳坡是睛朗的清晨,山后仍是沉沉的暗夜。这奇伟壮观的景象真是鬼设神施,造化所钟。“造化”,指天地自然。“钟神秀”,天地间神奇秀美皆聚泰山。“钟”,聚集的意思。 “荡胸生层云,决眦人归鸟。”这两句是想像之辞。诗人由远望、近望进而想到泰山气象万千,云气层生,一定会震荡人们的心胸。使之豁然开朗;站在泰山之上,眼光也会更加敏锐,连一掠而过的归鸟也收入眼底。这两句写主观感受,反衬出泰山的雄伟壮丽及其感人力量。“荡胸”,心头涤荡,胸襟为之开豁。“荡胸”,句的意思是,山上层云叠起,冲击涤荡着心胸,胸襟为之开豁。“决眦”,眼睛睁大,眼角欲裂,形容极力张大眼睛。“眦”,眼框。“入”,收入眼里,看到。 “会当凌绝顶,一览众山小”结尾两句写有望岳而引起的决心。因泰山之雄伟而引出一览无余而后快的心绪,抒发了诗人昂扬向上,积极进取的博大胸怀。“会当”,应当,一定要。“凌”,登临,登上。“绝顶”,最高峰。“览”,俯视的意思。这两句既写了泰山的巍峨高耸,也表达了诗人的壮志和毅力,能开阔读者的眼界和心胸。 (四)背诵课文 三、 《观沧海》 (一)有节奏、有感情的朗读诗歌 (二)作者简介: 曹操(155年7月18日-220年3月15日),字孟德,一名吉利,小字阿瞒,汉族,沛国谯(今安徽省亳州市)人。中国东汉末年著名的军事家、政治家和诗人,三国时代魏国的奠基人和主要缔造者,后为魏王。其子曹丕称帝后,追尊为魏武帝。 (三)诗歌分析 四、 我们先来分析《观沧海》中描写了哪些自然景物,请描绘你通过诗歌所看到的景物,并用自己的语言简单归纳景物的特征? 明确:石、海、山水、草木、风波、日月、星汉。雄浑阔大,气势非凡。吞吐日月,包容星汉。 五、 我们已经体会了《观沧海》之景,其实,所谓“一切景语皆情语”,诗人不会为了写景而写景,而是通过这些景物来展现诗歌中所包含的情感? 11 明确:诗人通过写沧海,抒发了他统一中国建功立业的报复,但这种感情在诗句中并没有直接的表露出来,而是把它蕴藏在对景物的描写之中,寓情于景,句句写景又是句句抒情,展示了情与景的完美结合。 3、我们既要看到曹操一以贯之的情感,也要注意具体作品中的情感 明确:心系天下,渴望统一。雄才伟略,翦灭群雄。 (四)背诵课文 五、拓展知识 总结:《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》、《登飞来峰》、《望岳》、《题破山寺后禅院》、《观沧海》都是关于借景抒情的古诗,那么在我国的古代诗歌中,还有哪一些诗句是通过景物的描写来抒发感情的,我们来欣赏一下。 春色满园关不住,一枝红杏出墙来。——叶绍翁 日出江花红似火,春来江水绿如蓝。——白居易 春风又绿江南岸,明月何时照我还?——王安石 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。——贺知章 竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。——苏轼 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。——刘禹锡 不须迎向东郊去,春在于门万户中。——卢道悦 、、、、、、 课 堂 小 结 《题破山寺后禅院》是一首田园诗,作者通过对田园风景的描写来表达自己内心的思想感情;《望岳》是杜甫在登泰山是因景生情,借助泰山的雄伟在抒发自己那种蓬勃的朝气和远大的抱负;《观沧海》所表达的就是曹操心细天下,渴望统一天下的心情。前两首诗都是七言律诗,后一首是四言古体诗,这三首诗都充分的展现了我们古代诗歌的文化意韵。 4分钟 布置作业 1、完成课后练习 2、背诵默写三首诗歌 1分钟 11 说 课 思 路 一、说教材 诗五首是出自语文出版社七年纪上册第30课,这是一篇精读课文,内容十分丰富。本课包涵了《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》、《登飞来峰》、《望岳》、《题破山寺后禅院》、《观沧海》五篇诗歌。是对我国古代优秀文化的展现,也表现了我国古代诗歌辉煌。 二、说教法 (一)教学目标: 知识与技能: 1、有感情的朗读、背诵诗歌 2、掌握古代诗歌的朗读技巧 过程与方法: 1、学会本课的生字、词语 2、理解诗句的意义 情感、态度和价值观: 1、体会诗词的意境美、韵律美和情感美 2、理解作者所蕴涵的思想感情 (二)教学重难点 教学重点: 1、背诵诗五首 2、掌握诗五首的内容 教学难点:通过诵读,发展语感,体会诗歌所蕴涵的思想感情 (三)教学方法:朗诵法(主)、讲授法、问答法 (四)教学过程: 1、导入:同学们,在我们生活中有这洋一种说法:品一壶好茶,读一首好诗是人生中的一大快事,那我们今天没有好茶,但却有几首好诗。我们一起进入,去品味其中的韵味。 2、过程: (1)《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》 朗读课文、作者简介、课文分析、作者表达的思想感情 (2)《登飞来峰》 朗读课文、作者简介、课文分析、作者表达的思想感情 (3)《题破山寺后禅院》 朗读课文、作者简介、课文分析、作者表达的思想感情 (4)《望岳》 朗读课文、作者简介、课文分析、作者表达的思想感情 (5)《观沧海》 11 朗读课文、作者简介、课文分析、作者表达的思想感情 3、说学发 让学生通过这次学习,明白诗歌学习的方法,如何去自主的学习和理解诗歌。 有 关 资 料 1、语文出版社七年纪上册教材书 2、语文出版社七年纪上册教参书 3、网上查寻资料 教 学 反 思 《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》、《登飞来峰》、《望岳》、《题破山寺后禅院》、《观沧海》这五首诗都是通过风景的描写来表达诗人的思想感情的,重点是学生体会到从诗句中所反应出的意境,学习诗人的观察及表达。在这此上课中,我认为课堂的整体效果还是丰富的。这节课主要体现在以下几个方面: 第一、教学内容方面: 1、确定教学目标是按照诗歌的基本方法进行的,符合诗歌的要求。 2、在体现目标的教学中,还存在了一些不足之处,并没有完全的展示出教学目标的重难点。 第二、教学过程方面: 我就想先让学生读读诗大概说说自已读懂了什么,再看图体会作者看到的景物美,再读诗,用自已的话说说诗人看到的景物,我想如果学生能说出来,并体会出美,那么学生就肯定已经理解了古诗,再带着感情反复读一读体会作者的诗,说不定学生也能作诗了。所以课堂上我也这么做了,学生确实能自已悟出来,并比我想象得还要好,所以一节课就把五首古诗全部学习了,但课尾就没有时间让学生自已练习作诗了,只好留在课下,有兴趣的同学可以自已试着去找找跟多通过写景来表达思想感情的句子,去品味一下我国古代文化的意蕴。 11查看更多