- 2022-06-13 发布 |

- 37.5 KB |

- 19页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【生物】2020届一轮复习人教版生态系统的物质循环、信息传递及稳定性学案

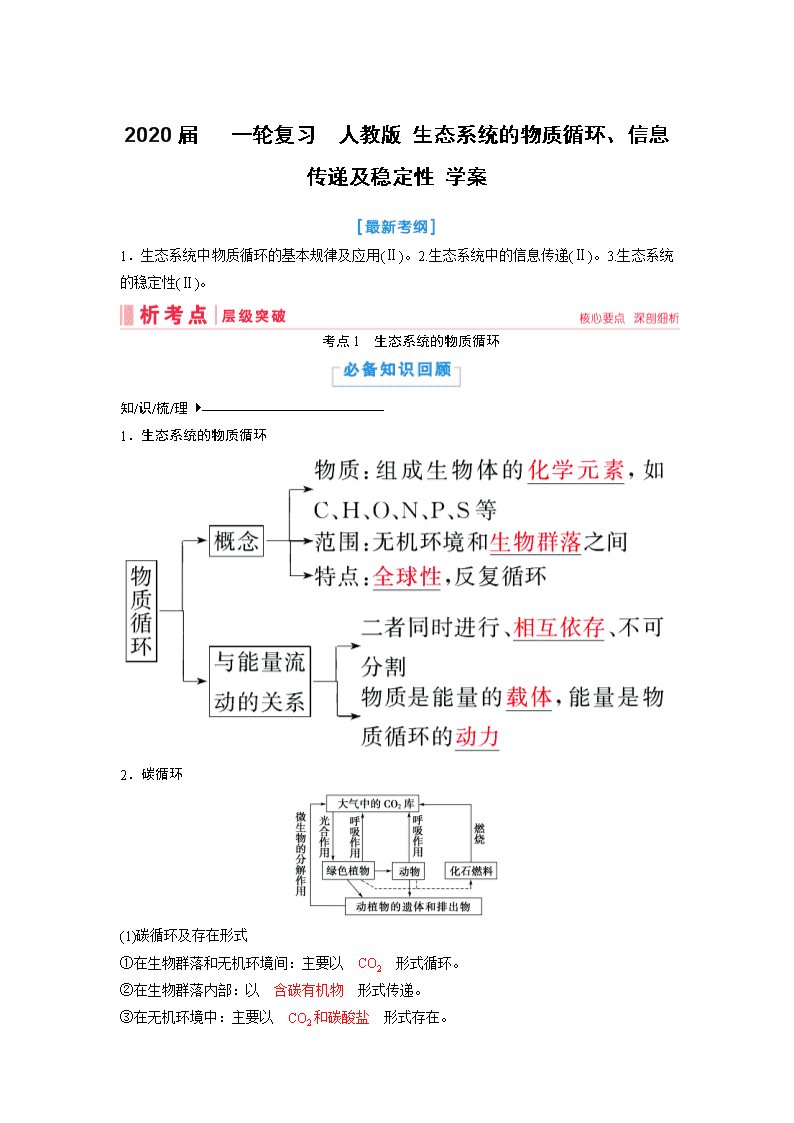

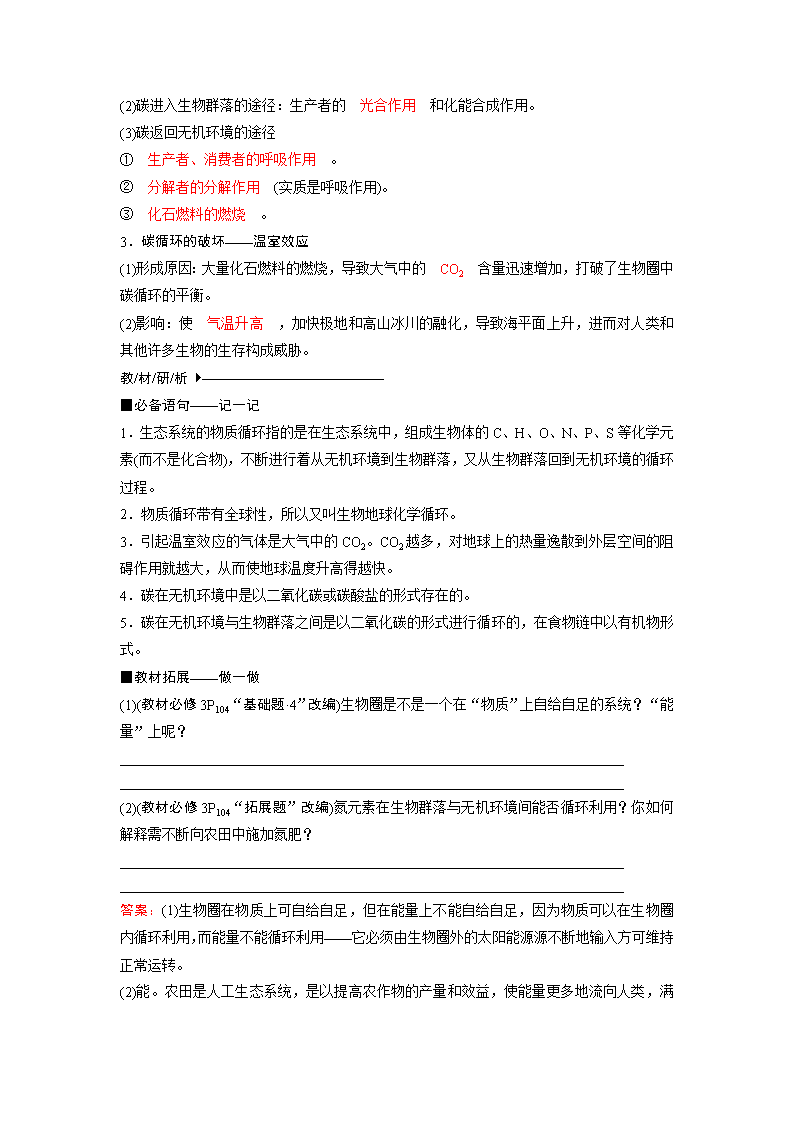

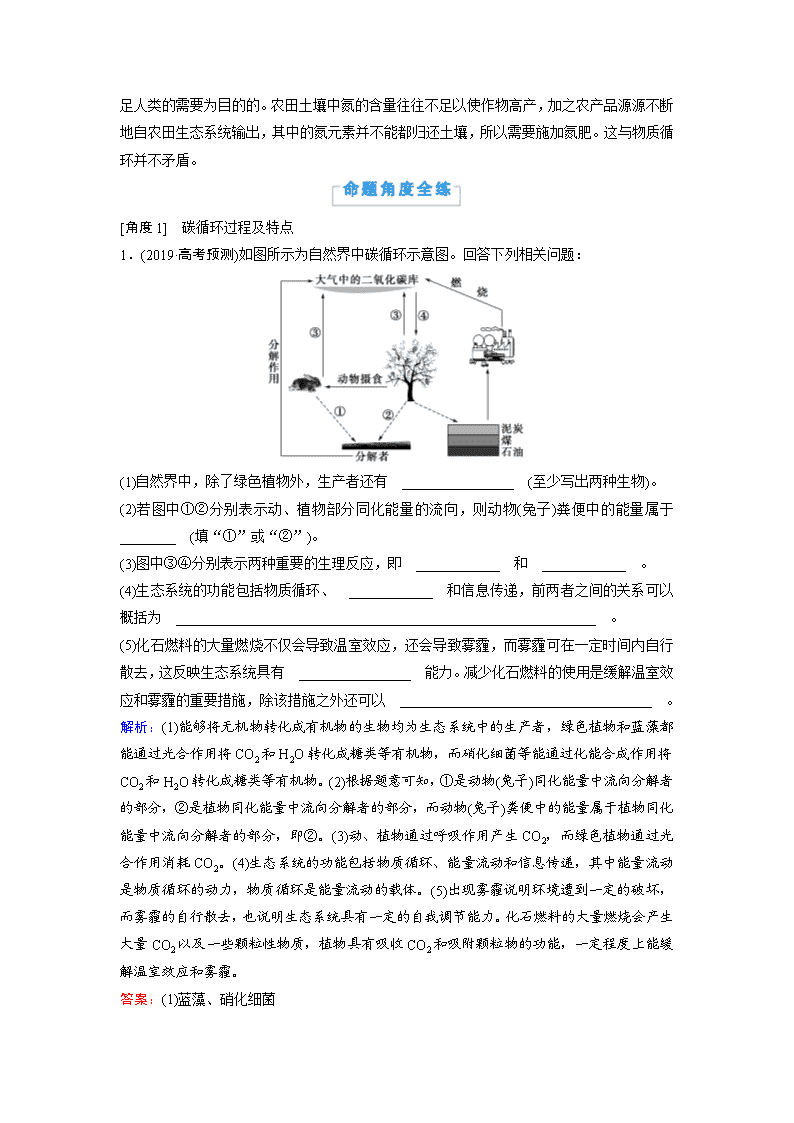

2020届一轮复习人教版生态系统的物质循环、信息传递及稳定性学案1.生态系统中物质循环的基本规律及应用(Ⅱ)。2.生态系统中的信息传递(Ⅱ)。3.生态系统的稳定性(Ⅱ)。 考点1 生态系统的物质循环知/识/梳/理►—————————————1.生态系统的物质循环2.碳循环(1)碳循环及存在形式①在生物群落和无机环境间:主要以 CO2 形式循环。②在生物群落内部:以 含碳有机物 形式传递。③在无机环境中:主要以 CO2和碳酸盐 形式存在。\n(2)碳进入生物群落的途径:生产者的 光合作用 和化能合成作用。(3)碳返回无机环境的途径① 生产者、消费者的呼吸作用 。② 分解者的分解作用 (实质是呼吸作用)。③ 化石燃料的燃烧 。3.碳循环的破坏——温室效应(1)形成原因:大量化石燃料的燃烧,导致大气中的 CO2 含量迅速增加,打破了生物圈中碳循环的平衡。(2)影响:使 气温升高 ,加快极地和高山冰川的融化,导致海平面上升,进而对人类和其他许多生物的生存构成威胁。教/材/研/析►—————————————■必备语句——记一记1.生态系统的物质循环指的是在生态系统中,组成生物体的C、H、O、N、P、S等化学元素(而不是化合物),不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落回到无机环境的循环过程。2.物质循环带有全球性,所以又叫生物地球化学循环。3.引起温室效应的气体是大气中的CO2。CO2越多,对地球上的热量逸散到外层空间的阻碍作用就越大,从而使地球温度升高得越快。4.碳在无机环境中是以二氧化碳或碳酸盐的形式存在的。5.碳在无机环境与生物群落之间是以二氧化碳的形式进行循环的,在食物链中以有机物形式。■教材拓展——做一做(1)(教材必修3P104“基础题·4”改编)生物圈是不是一个在“物质”上自给自足的系统?“能量”上呢?________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2)(教材必修3P104“拓展题”改编)氮元素在生物群落与无机环境间能否循环利用?你如何解释需不断向农田中施加氮肥?________________________________________________________________________________________________________________________________________________答案:(1)生物圈在物质上可自给自足,但在能量上不能自给自足,因为物质可以在生物圈内循环利用,而能量不能循环利用——它必须由生物圈外的太阳能源源不断地输入方可维持正常运转。\n(2)能。农田是人工生态系统,是以提高农作物的产量和效益,使能量更多地流向人类,满足人类的需要为目的的。农田土壤中氮的含量往往不足以使作物高产,加之农产品源源不断地自农田生态系统输出,其中的氮元素并不能都归还土壤,所以需要施加氮肥。这与物质循环并不矛盾。[角度1] 碳循环过程及特点 1.(2019·高考预测)如图所示为自然界中碳循环示意图。回答下列相关问题:(1)自然界中,除了绿色植物外,生产者还有 ________________ (至少写出两种生物)。(2)若图中①②分别表示动、植物部分同化能量的流向,则动物(兔子)粪便中的能量属于 ________ (填“①”或“②”)。(3)图中③④分别表示两种重要的生理反应,即 ____________ 和 ____________ 。(4)生态系统的功能包括物质循环、 ____________ 和信息传递,前两者之间的关系可以概括为 ____________________________________________________________ 。(5)化石燃料的大量燃烧不仅会导致温室效应,还会导致雾霾,而雾霾可在一定时间内自行散去,这反映生态系统具有 ________________ 能力。减少化石燃料的使用是缓解温室效应和雾霾的重要措施,除该措施之外还可以 ____________________________________ 。解析:(1)能够将无机物转化成有机物的生物均为生态系统中的生产者,绿色植物和蓝藻都能通过光合作用将CO2和H2O转化成糖类等有机物,而硝化细菌等能通过化能合成作用将CO2和H2O转化成糖类等有机物。(2)根据题意可知,①是动物(兔子)同化能量中流向分解者的部分,②是植物同化能量中流向分解者的部分,而动物(兔子)粪便中的能量属于植物同化能量中流向分解者的部分,即②。(3)动、植物通过呼吸作用产生CO2,而绿色植物通过光合作用消耗CO2。(4)生态系统的功能包括物质循环、能量流动和信息传递,其中能量流动是物质循环的动力,物质循环是能量流动的载体。(5)出现雾霾说明环境遭到一定的破坏,而雾霾的自行散去,也说明生态系统具有一定的自我调节能力。化石燃料的大量燃烧会产生大量CO2以及一些颗粒性物质,植物具有吸收CO2和吸附颗粒物的功能,一定程度上能缓解温室效应和雾霾。答案:(1)蓝藻、硝化细菌\n(2)② (3)呼吸作用 光合作用 (4)能量流动 物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返(或能量流动是物质循环的动力,物质循环是能量流动的载体) (5)一定的自我调节 大力植树造林、开发并使用洁净能源等(答一条即可)“三看法”快速确认碳循环的各环节[角度2] 物质循环与能量流动的关系 2.在不考虑物质输入和输出的情况下,某同学构建了一般生态系统的结构模型(如下图)。请据图回答下列问题:(1)图中A、B和C分别代表生态系统成分中的 ________ 、 ________ 和 ________ 。(2)太阳能被A通过 ____________ (生理过程)转化为化学能,固定在有机物中,最终以 ________ 能的形式输出。B从A获得的能量远少于A固定的能量,主要是因为 ____________________________________________ 。(3)通常,在一个生态系统中,通过过程②,A从C那里得到的是 ________ (填“物质”“能量”或“物质和能量”),通过过程③,C从B那里获得 ____________ (填“物质”“能量”或“物质和能量”)。由此分析可知,物质和能量在生态系统内被利用的差异在于 ________________________________________________________ 。解析:(1)太阳能通过生产者进入生态系统,所以,图中A为生产者,又因为A与C\n间存在双向箭头,故C为分解者,B为消费者。(2)太阳能需通过生产者的光合作用转化为化学能,最终以热能的形式输出。消费者从生产者中获得的能量远少于生产者固定的能量,这是因为生产者固定的能量大部分通过自身的呼吸作用散失,一部分流向分解者。(3)图中②过程中生产者可以利用分解者产生的无机物,但不能获得其能量,而③过程中消费者遗体中的物质和能量可供分解者利用,说明生态系统中的物质能循环利用,但能量不能循环。答案:(1)生产者 消费者 分解者(2)光合作用 热 A固定的能量大部分通过自身的呼吸作用散失,一部分流向分解者(合理叙述即可)(3)物质 物质和能量 物质可循环利用,能量不循环(合理叙述即可)物质循环与能量流动的关系项目能量流动物质循环形式主要以有机物为载体无机物、有机物特点单向流动、逐级递减循环往返范围生态系统中的各营养级生物圈(全球性)联系同时进行,相互依存,不可分割:①能量的输入、传递、转化和散失,离不开物质的合成和分解;②物质是能量沿食物链(网)流动的载体;③能量是物质在生态系统中循环往返的动力图示考点2 生态系统的信息传递知/识/梳/理►—————————————1.观察信息传递的模型,填写相关问题\n(1)信息的来源: 生物或无机环境 。(2)信息传递的范围:存在于生态系统的 各种成分 之间,包括 生物 和 生物 之间、 生物 与 无机环境 之间的信息传递。(3)信息传递特点:通常是 双向 传递的。2.信息的种类、特点、来源及实例(连线) 答案:3.信息传递的作用\n教/材/研/析►—————————————■必备语句——记一记1.生态系统的信息包括物理信息、化学信息和行为信息等形式。2.信息传递在生态系统中的作用有:①生命活动的正常进行离不开信息的作用;②生物种群的繁衍离不开信息的传递;③调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。3.信息传递在农业生产中的应用有两个方面:一是提高农产品或畜产品的产量;二是对有害动物进行控制。■教材拓展——做一做1.试从信息传递角度分析,可通过哪些方法进行害虫防治?________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.与生态系统的能量流动相比,信息传递的方向有何特点?________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.信息传递的范围有哪些?________________________________________________________________________________________________________________________________________________\n答案:1.可在田间释放大量人工合成的性引诱剂,干扰害虫正常交尾,达到降低害虫数量的目的。还可以利用昆虫信息素诱捕或警示动物,还可以引入害虫的天敌等。2.通常是双向性。3.生物与生物之间,无机环境与生物之间。[角度1] 信息传递的种类、特点及应用 1.如图为生态系统信息传递模型图,下列分析错误的是( )A.对于生产者,光的性质、光的强度等均属于物理信息B.信息传递不同于单向进行的能量流动,但类似于物质循环,且往往是双向的C.生态系统的信息传递伴随着一定的物质转换和能量消耗D.动物之间的信息传递是通过其神经系统和内分泌系统进行的解析:B [生态系统中通过物理过程传递的信息为物理信息,如生态系统中的光、声、热、电、磁力等;信息传递往往是双向的,但不能循环;信息传递过程伴随着一定的物质转换和能量消耗;动物之间的信息传递常常表现为一个动物借助本身行为信号或自身标志等作用于同种或异种动物的感觉器官,从而“唤起”后者的行为,该过程是通过神经系统和内分泌系统进行的。]2.雌蚕蛾能释放一种性引诱剂,可以把3km以外的雄蚕蛾吸引过来。虽然每只雌蚕蛾所释放的性引诱剂的数量不足0.01mg,但雄蚕蛾仍能对其做出反应。有趣的是雄蚕蛾对密封在玻璃瓶中的雌蚕蛾虽然看得见,却无动于衷。下列相关叙述错误的是( )A.使雄蚕蛾做出反应的性引诱剂属于化学信息B.体现了信息的传递有益于种群的繁衍C.说明生态系统中的信息都是由生物产生的D.说明性引诱剂具有高效性解析:C [生态系统中传递的信息包括物理信息、化学信息、行为信息等,并非都是由生物产生的。微量的性引诱剂就可引起同种雄蚕蛾做出反应,说明性引诱剂具有高效性。]判断生态系统信息传递种类的两种方法\n(1)从信息传播的途径判断:涉及声音、颜色、温度等物理因素,可判断为物理信息;涉及的信息载体为化学物质,可判断为化学信息;涉及特殊行为,可判断为行为信息。(2)从文字表述的着重点判断:孔雀开屏如果是通过行为传递给对方,则属于行为信息;如果通过羽毛的颜色等传递给对方,则属于物理信息。[角度2] 能量流动物质循环信息传递的关系 3.(2019·晋江模拟)下图表示生态系统各组成成分之间的能量流动、物质循环及信息传递过程,则甲、乙、丙三图可依次表示( )A.能量流动、碳的循环、信息传递B.能量流动、信息传递、碳的循环C.碳的循环、能量流动、信息传递D.信息传递、能量流动、碳的循环解析:C [生态系统的碳循环具有循环往返、全球性的特点,在生物群落内是单向的,图甲可表示碳的循环;在生态系统内能量流动是单向的,图乙可表示能量的流动;生态系统的信息传递,在生物与无机环境之间、在生物与生物之间往往都是双向的,图丙可表示信息传递。]4.(2019·合肥模拟)物质循环、能量流动和信息传递是生态系统的基本功能。下列有关叙述不正确的是( )A.在食物链中,各营养级获得能量的方式及能量的用途相同B.生态系统中的能量可促使物质不断在生物群落和无机环境之间循环往返C.植物可以通过光合作用和呼吸作用参与生态系统中的碳循环D.生物之间的捕食离不开信息传递解析:A [在食物链中,植物、植食性动物和肉食性动物获得能量的方式及能量的用途是不相同的;生态系统中的能量可促使物质不断在生物群落和无机环境之间循环往返;植物可以通过光合作用和呼吸作用参与生态系统中的碳循环;生物之间的捕食离不开信息传递。](1)能量流动、物质循环、信息传递是生态系统的三种基本功能,能量流动是生态系统的动力,物质循环是生态系统的基础,信息传递决定能量流动与物质循环的方向和状态。三者共同把生态系统各成分联系成一个统一的整体,并调节生态系统的稳定性。\n(2)生态系统中的信息传递的范围不包括细胞之间的传递,而是指种群内部个体之间、种群之间以及生物与无机环境之间的传递。考点3 生态系统的稳定性知/识/梳/理►—————————————1.概念:生态系统所具有的保持或恢复自身 结构和功能 相对稳定的能力。2.形成原因:生态系统具有一定的 自我调节 能力。(1)基础: 负反馈 调节,在生态系统中普遍存在。(2)特点:生态系统的自我调节能力是有限的,当外界干扰因素的强度超过 一定限度 时,生态系统的自我调节能力会迅速丧失,生态系统原状难以恢复。3.类型(1)生态系统 抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状 的能力,叫作抵抗力稳定性。(2)生态系统 在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状 的能力,叫作恢复力稳定性。4.提高生态系统稳定性的措施(1)控制对生态系统 干扰 的程度,对生态系统的利用应该适度,不应超过生态系统的 自我调节能力 。(2)对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的 物质、能量 投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。抵抗力稳定性和恢复力稳定性的比较项目抵抗力稳定性恢复力稳定性实质保持自身结构、功能相对稳定恢复自身结构、功能相对稳定核心抵抗干扰、保持原状遭到破坏,恢复原状影响因素生态系统中物种丰富度越大,营养结构越复杂,抵抗力稳定性越强一般生态系统中物种丰富度越小,营养结构越简单,恢复力稳定性越强5.设计和制作生态缸设计要求相关分析生态缸一般是 封闭 的防止外界生物或非生物因素的干扰生态缸中投放的几种生物必须具有很强的 生活力 ,成分 齐全 生态缸中能够进行物质循环和能量流动,在一定时期内保持稳定\n生态缸的材料必须 透明 为光合作用提供光能;保持生态缸内温度;便于观察生态缸宜 小 不宜 大 ,缸中的水量应 适宜 ,要留出一定的 空间 便于操作;缸内储备一定量的空气生态缸的采光应用较强的 散射 光防止水温过高导致水生植物死亡教/材/研/析►—————————————■必备语句——记一记1.生态系统具有保持和恢复自身结构和功能相对稳定的能力,称为生态系统的稳定性。其中“保持”强调的是抵抗力稳定性,“恢复”强调的是恢复力稳定性。2.抵抗力稳定性是指生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力。3.恢复力稳定性是指生态系统在遭到外界干扰因素的破坏以后恢复到原状的能力。恢复力稳定性是一种潜在的能力,只有在生态系统遭到破坏后才表现出来。4.生态系统受到轻微污染后的自动恢复体现的是抵抗力稳定性;生态系统受到重度污染后的缓慢恢复体现的是恢复力稳定性。5.生态系统之所以具有抵抗力稳定性,是因为生态系统内部具有一定的自我调节能力。生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自我调节能力就越小,抵抗力稳定性就越低。6.一个生态系统的自我调节能力是有一定限度的,如果外界因素的干扰超过了这个限度,生态系统的相对稳定状态就会遭到破坏。7.抵抗力稳定性与恢复力稳定性之间往往存在着相反的关系。抵抗力稳定性较高的生态系统,恢复力稳定性较低,反之亦然,但也不完全是这样,比如热带雨林生态系统两者都比较高。■教材拓展——做一做(教材必修3P116“技能应用2”改编)某地农业部门在防治棉铃虫问题上,提出了两种方案——Ⅰ.喷洒高效农药;Ⅱ.放养赤眼蜂(其为棉铃虫天敌)。请评价哪种方案更有利于提高农田生态系统的稳定性?说明理由。________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________答案:放养赤眼蜂。因为喷洒高效农药,在消灭棉铃虫的同时,也会杀死大量的棉铃虫的天敌。棉铃虫失去了天敌的控制,就容易再度大爆发。在棉田中放养赤眼蜂,由于棉铃虫和赤眼蜂在数量上存在相互制约的关系,因此,能够将棉铃虫的数量长期控制在较低水平。从这个角度看,这个方案有利于提高农田生态系统的稳定性。\n[角度1] 生态系统稳态的原因分析 1.(2019·洛阳模拟)图A为一条食物链中甲、乙、丙三种生物的数量变化关系,图B为某湖泊生态系统中发生的某种调节活动,下列分析不正确的是( )A.一个完整的生态系统,除了图A中所示的成分外,还应该包括分解者以及非生物的物质和能量B.甲、乙、丙三者构成的食物链为乙→甲→丙C.图B所示调节活动导致的最终结果是维持该生态系统原有的稳态D.图A是负反馈调节,图B是正反馈调节解析:C [图A所示为一条食物链,组成是乙→甲→丙,它们表示的是负反馈调节机制,即乙的增多会促使甲、丙的增多,丙增多会导致甲减少,甲增多会导致乙减少,而图B为正反馈调节,它会使生态系统偏离原有的稳态。]2.某池塘中,早期藻类大量繁殖,食藻浮游动物水蚤大量繁殖,藻类减少,接着又引起水蚤减少。后期排入污水,引起部分水蚤死亡,加重了污染,导致更多水蚤死亡。关于该过程的叙述,正确的是( )A.早期属于正反馈,后期属于负反馈B.早期属于负反馈,后期属于正反馈C.早期、后期均属于负反馈D.早期、后期均不属于负反馈解析:B [负反馈是由于反馈调节作用导致作用或者效应减弱,而正反馈正好相反。早期调节属于负反馈,反馈的作用是使藻类减少;后期调节属于正反馈,反馈的作用是污染越来越严重。]生态系统中正反馈调节和负反馈调节的比较比较项目正反馈调节负反馈调节\n调节方式加速最初发生变化的那种成分所发生的变化抑制和减弱最初发生变化的那种成分所发生的变化结果常使生态系统远离稳态有利于生态系统保持相对稳定实例分析[角度2] 抵抗力稳定性与恢复力稳定性 3.(2019·南宁模拟)如图为某一生态系统的稳定性图解,对此图理解错误的是( )A.一般情况下,b可代表恢复力稳定性B.一般情况下,自我调节能力与a曲线相似C.抵抗力稳定性与营养结构呈正相关D.所有生态系统都符合这一数学模型解析:D [一般情况下,营养结构越复杂,自我调节能力越强,恢复力稳定性越低,抵抗力稳定性越高,因此,b可代表恢复力稳定性,自我调节能力与a曲线相似,抵抗力稳定性与营养结构呈正相关;北极苔原生态系统,营养结构简单,抵抗力稳定性低,恢复力稳定性也低,不符合这一模型。]4.(2019·郑州模拟)如图中的曲线表示某生态系统的总稳定性(抵抗力稳定性与恢复力稳定性之和),图中两条虚线之间的部分表示生态系统功能的正常范围,当受到外界干扰时就偏离正常范围,偏离值为T时,生态系统遭到破坏后恢复到正常范围所需的时间为S。TS表示曲线与正常范围之间围成的面积,可作为总稳定性的定量指标。据图判断下列说法错误的是( )\nA.生态系统受到相同干扰时,T值越大,表示生态系统的抵抗力稳定性越小B.S值越大,表示一个生态系统的恢复力稳定性越大C.在一定干扰范围内,TS值越大,表示一个生态系统的总稳定性越低D.热带雨林生态系统和草原生态系统如果有同样的T值,则所受干扰程度一定不同解析:B [据图分析可知,T值代表受到干扰后,偏离正常状态的程度,则T值越大,表示生态系统的抵抗力稳定性越小,A项正确;S表示偏离正常状态后恢复到正常状态所需要的时间,S值越小,生态系统的恢复力稳定性就越大,B项错误;在一定干扰范围内,TS值越大,表示一个生态系统的总稳定性越低,C项正确;热带雨林生态系统比草原生态系统的生物种类多,营养结构复杂,抵抗力稳定性较高,如果有同样的T值,则热带雨林生态系统所受干扰程度较大,D项正确。]判断生态系统稳定性的方法(1)抵抗力稳定性强弱的判断(2)恢复力稳定性强弱的判断:一般与抵抗力稳定性呈负相关,但是也有例外,如北极苔原生态系统的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都比较低。[角度3] 生态瓶的设计与制作 5.某生物兴趣小组的同学用河水、池泥、水藻、植食性小鱼、广口瓶、凡士林等材料制作了3个生态瓶(如图所示)。下列说法中错误的是( )A.甲瓶中的小鱼很快死亡是因为瓶内分解者数量过少\nB.乙瓶中的生物存活的时间相对较长C.丙瓶中的分解者主要存在于河水及池泥中D.若想维持生态平衡,丙瓶不应放在黑暗中解析:A [甲瓶中主要是因为消费者(植食性小鱼)过多,致使小鱼很快死亡,所以应保持各组分的比例合适,才能使生态系统维持较长时间。]6.(2019·石家庄质检)近年来,市面上出现了很多观赏性小生态瓶,为人们的生活增添了乐趣。如图是一个简易生态瓶的示意图。回答下列问题:(1)在一定时间范围内,小生态瓶内 ________ (填“能”或“不能”)进行碳、氧、氮、磷等元素的循环利用,原因是 __________________________________________________ 。(2)简易生态瓶能在一定时间内维持相对稳定,这是因为生态系统具有一定的 ____________ 能力,但简易生态瓶的抵抗力稳定性很低,原因是 ________________________________________________________________ 。(3)为尽可能长时间维持生态瓶的相对稳定,应将该生态瓶置于 ________________ 处,并避免阳光直射。若要在该生态瓶中添加小动物,则应注意各营养级生物之间的合适比例,从能量流动的角度分析,这是因为 ___________________________________________ 。答案:(1)能 该生态瓶内有生产者和分解者,能通过光合、呼吸、分解等生理过程实现各元素的循环利用 (2)自我调节 该生态系统生物种类少,营养结构简单,自我调节能力很弱 (3)通风、光线良好 能量流动是逐级递减的[易错分析]易错点1 不能界定 点拨 物质循环中的“物质”与“范围”①参与物质循环的“物质”是指组成生物体的化学元素。②循环的范围是生物圈,而不是具体的某一生态系统。易错点2 不能正确判定碳的传递方向 点拨 碳在生态系统各成分之间的传递并不都是双向的,只有生产者与无机环境之间的传递是双向的,其他各成分间的传递均是单向的。易错点3 混淆 点拨 生态系统信息传递的范围\n信息传递范围:种群内部个体之间、种群之间及生物与无机环境之间,不包括细胞之间的传递。易错点4 误认为 点拨 抵抗力稳定性与恢复力稳定性都呈负相关关系在某些特殊生态系统中,抵抗力稳定性和恢复力稳定性都很低,如北极苔原生态系统和荒漠生态系统。易错点5 不能正确判断 点拨 抵抗力稳定性和恢复力稳定性某一生态系统在彻底破坏之前,受到外界干扰,遭到一定程度的破坏而恢复的过程,应视为抵抗力稳定性,如河流轻度污染的净化;若遭到彻底破坏,则其恢复过程应为恢复力稳定性,如火灾后草原的恢复等。[自我训练]1.碳循环(1)碳在生物群落和无机环境之间主要以有机物形式循环( )(2)与碳循环有关的生理活动有光合作用、化能合成作用和呼吸作用等( )(3)化石燃料的大量燃烧是造成温室效应的主要原因( )(4)如果人们不按生态规律办事,乱砍滥伐森林,会影响生态系统的碳循环( )(5)低碳生活方式有助于维持生物圈中碳循环的平衡( )2.物质循环和能量的关系(1)生态系统的物质循环指的是各种化合物在生物群落与无机环境之间往复循环( )(2)物质循环的范围是生物圈( )(3)物质循环和能量流动是两个相对独立的过程( )(4)生态系统的物质循环和能量流动的渠道都是食物链和食物网,所以物质和能量是循环往复的( )(5)物质是能量流动的载体,能量流动是物质循环的动力( )3.生态系统的信息传递(1)变色龙变化体色,主要是向同类传递行为信息( )(2)能量流动是单向的,物质循环和信息传递都是双向的( )(3)当食草动物看到青草明显减少时,部分个体会另觅取食地,这体现了生态系统的信息传递功能( )(4)羊和草之间的信息传递有利于调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定( )(5)通过生态系统的信息传递,可以防治有害动物,也可以提高一些农产品或畜产品的产量( )4.生态系统的稳定性(1)生物多样性高有利于提高生态系统的自我调节能力( )\n(2)负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统自我调节能力的基础( )(3)某相对稳定的生态系统中旅鼠的天敌、植物、旅鼠之间数量的变化是一种正反馈调节( )(4)自我调节能力越强的生态系统,其恢复力稳定性也就越高( )(5)生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统的恢复力稳定性就越强( )答案:1.(1)× (2)√ (3)√ (4)√ (5)√2.(1)× (2)√ (3)× (4)× (5)√3.(1)× (2)× (3)√ (4)√ (5)√4.(1)√ (2)√ (3)× (4)× (5)×知识体系——定内容核心素养——定能力生命观念通过比较物质循环、能量流动与信息传递的区别与联系,建立普遍联系的观点及生命系统的物质和能量观;通过分析生态系统的稳定性,建立生命系统的稳态观理性思维通过分析生态系统物质循环的模式图及抵抗力稳定性、恢复力稳定性与总稳定性的关系曲线,培养运用理性思维分析问题、解决问题的能力科学探究通过“设计并制作生态缸,观察其稳定性”的实验,提高实验设计、动手操作及观察、分析能力 1.(2016·课标全国Ⅰ,5)在漫长的历史时期内,我们的祖先通过自身的生产和生活实践,积累了对生态方面的感性认识和经验,并形成了一些生态学思想,如:自然与人和谐统一的思想。根据这一思想和生态学知识,下列说法错误的是( )A.生态系统的物质循环和能量流动有其自身的运行规律B.若人与自然和谐统一,生产者固定的能量便可反复利用C.“退耕还林、还草”是体现自然与人和谐统一思想的实例D.人类应以保持生态系统相对稳定为原则,确定自己的消耗标准解析:\nB [生态系统的物质循环和能量流动的渠道都是食物链和食物网,前者具有全球性、可以被生物群落循环反复利用,后者是单向流动、逐级递减的,二者都有其自身的运行规律,A项正确,B项错误;“退耕还林、还草”是提高并保持生态系统稳定性的重要措施,是体现自然与人和谐统一思想的实例,C项正确;人类的活动应该遵循生态系统的客观规律,应以保持生态系统相对稳定为原则,确定自己的消耗标准,D项正确。]2.(2016·课标全国Ⅲ,31)冻原生态系统因其生物的生存条件十分严酷而独具特色,有人曾将该生态系统所处的地区称为“不毛之地”。回答下列问题:(1)由于温度的限制作用,冻原上物种的丰富度较低。丰富度是指________________________________________________________________________。(2)与热带森林生态系统相比,通常冻原生态系统有利于土壤有机物质的积累,其原因是 ________________ 。(3)通常,生态系统的食物链不会很长,原因是 ________________________________ 。解析:(1)丰富度是指群落中物种数目的多少。(2)由于冻原生态系统中的温度较低,不利于土壤中微生物(分解者)对土壤有机物的分解,所以与热带森林生态系统相比,通常冻原生态系统有利于土壤有机物质的积累。(3)在一个生态系统中,营养级越多,在能量流动过程中消耗的能量就越多,所以生态系统中的食物链一般不超过4~5个,不会很长。答案:(1)群落中物种数目的多少 (2)低温下,分解者的分解作用弱(3)能量在沿食物链流动的过程中是逐级减少的3.(2016·天津,3)在丝瓜地生态系统中,丝瓜、昆虫甲、昆虫乙存在捕食关系。下图为某年度调查甲、乙两种昆虫种群数量变化的结果。下列叙述正确的是( )A.该丝瓜地的碳循环在丝瓜、昆虫与无机环境之间完成B.依据随机取样原则统计成虫数量可计算出昆虫种群密度C.乙与甲的数量比值代表两种昆虫间的能量传递效率D.乙数量的增加会减少甲种群对丝瓜的摄食量解析:D [碳循环在生物群落和无机环境之间进行,而生物群落是指同一时间内聚焦在一定区域中各种生物种群的集合,所以丝瓜和昆虫不能代表该生态系统的生物群落,A项错误;种群密度是指种群在单位面积或单位体积中的个体数量,包括该种群的全部个体,而不是成年个体,故B项错误;能量传递效率指的是相邻两个营养级同化能量的比值,而不是相邻两个营养级个体数量的比值,C项错误;根据题意和图示可推知丝瓜、昆虫甲和昆虫乙构成的食物链为丝瓜→昆虫甲→\n昆虫乙,乙数量的增加会导致甲种群个体数量减少,进而会减少甲种群对丝瓜的摄食量,故D项正确。]查看更多