- 2021-09-10 发布 |

- 37.5 KB |

- 12页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2017-2018学年山西省太原市高二上学期阶段性测评(期中)地理试题 解析版

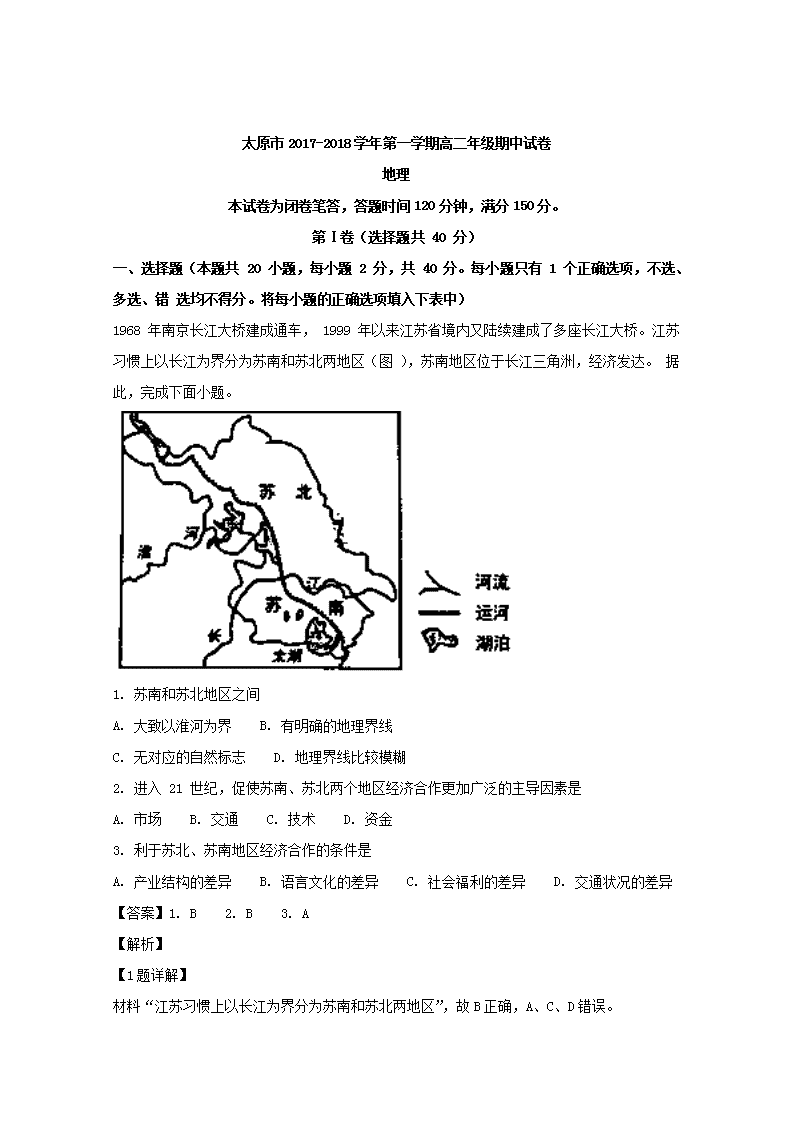

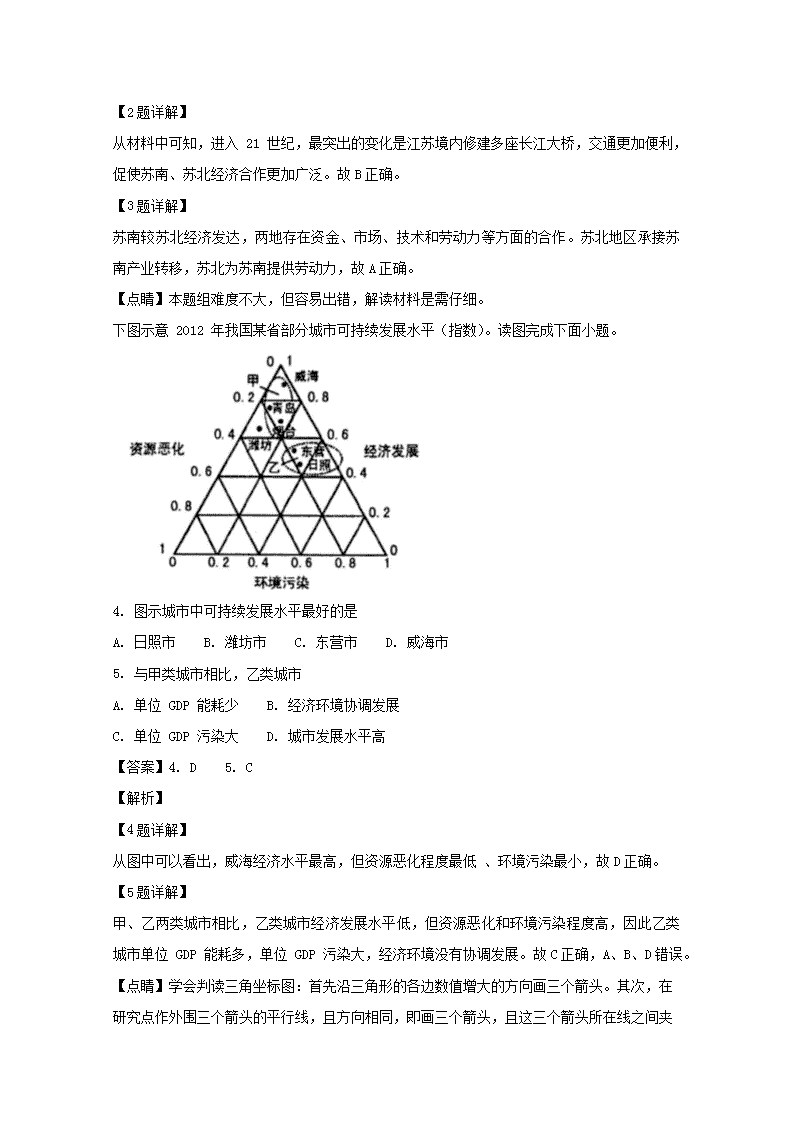

太原市2017-2018学年第一学期高二年级期中试卷 地理 本试卷为闭卷笔答,答题时间120分钟,满分150分。 第Ⅰ卷(选择题共 40 分) 一、选择题(本题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分。每小题只有 1 个正确选项,不选、多选、错 选均不得分。将每小题的正确选项填入下表中) 1968 年南京长江大桥建成通车, 1999 年以来江苏省境内又陆续建成了多座长江大桥。江苏习惯上以长江为界分为苏南和苏北两地区(图 ),苏南地区位于长江三角洲,经济发达。 据此,完成下面小题。 1. 苏南和苏北地区之间 A. 大致以淮河为界 B. 有明确的地理界线 C. 无对应的自然标志 D. 地理界线比较模糊 2. 进入 21 世纪,促使苏南、苏北两个地区经济合作更加广泛的主导因素是 A. 市场 B. 交通 C. 技术 D. 资金 3. 利于苏北、苏南地区经济合作的条件是 A. 产业结构的差异 B. 语言文化的差异 C. 社会福利的差异 D. 交通状况的差异 【答案】1. B 2. B 3. A 【解析】 【1题详解】 材料“江苏习惯上以长江为界分为苏南和苏北两地区”,故B正确,A、C、D错误。 【2题详解】 从材料中可知,进入 21 世纪,最突出的变化是江苏境内修建多座长江大桥,交通更加便利,促使苏南、苏北经济合作更加广泛。故B正确。 【3题详解】 苏南较苏北经济发达,两地存在资金、市场、技术和劳动力等方面的合作。苏北地区承接苏南产业转移,苏北为苏南提供劳动力,故A正确。 【点睛】本题组难度不大,但容易出错,解读材料是需仔细。 下图示意 2012 年我国某省部分城市可持续发展水平(指数)。读图完成下面小题。 4. 图示城市中可持续发展水平最好的是 A. 日照市 B. 潍坊市 C. 东营市 D. 威海市 5. 与甲类城市相比,乙类城市 A. 单位 GDP 能耗少 B. 经济环境协调发展 C. 单位 GDP 污染大 D. 城市发展水平高 【答案】4. D 5. C 【解析】 【4题详解】 从图中可以看出,威海经济水平最高,但资源恶化程度最低 、环境污染最小,故D正确。 【5题详解】 甲、乙两类城市相比,乙类城市经济发展水平低,但资源恶化和环境污染程度高,因此乙类城市单位 GDP 能耗多,单位 GDP 污染大,经济环境没有协调发展。故C正确,A、B、D错误。 【点睛】 学会判读三角坐标图:首先沿三角形的各边数值增大的方向画三个箭头。其次,在研究点作外围三个箭头的平行线,且方向相同,即画三个箭头,且这三个箭头所在线之间夹角为120°。那么这三个箭头与大三角形三边交点对应的数字就是我们所需要的结果,注意三者之和必须为100%。 20 世纪后期,在经济全球化大背景下,发达国家制造业加速外迁,制造业日趋“空心化”。近年来发达国家纷纷推行“再工业化”战略,制造业出现明显的“回巢”现象。据此完成下面小题。 6. 20 世纪后期,发达国家制造业外迁的最终目的的是 A. 占领更多市场 B. 加强国际合作 C. 追求更高利润 D. 转嫁环境问题 7. 制造业“空心化”直接后果是 A. 城市化水平降低 B. 环境质量下降 C. 工业化水平降低 D. 就业人口减少 8. 发达国家“回巢”的制造业类型主要为 A. 技术和资源密集型 B. 劳动和资金密集型 C. 资金和技术密集型 D. 劳动和资源密集型 【答案】6. C 7. D 8. C 【解析】 【6题详解】 发达国家制造业外迁目的是在全球范围内寻找最优区位,从而降低成本,获取更高的利润,故C正确。 【7题详解】 制造业“空心化”使得就业岗位减少,因此直接后果是就业人口减少,D正确。制造业“空心化”有利于产业结构升级,提高城市化水平和工业化水平,改善环境质量下降。A、B、C错误。 【8题详解】 相对于发展中国家,发达国家拥有雄厚的资金和先进的技术,故C正确。 南水北调东线工程,从长江下游扬州引水,利用京杭大运河北送;中线工程,从大坝加高加固的丹江口水库引水北送。 2017 年 6 月,南水北调东线、中线一期工程累计输水达到 100 亿立方米,相当于从南方搬运了 700个西湖。 下图示意南水北调东线、中线工程。据此完成下面小题。 9. 与东线工程相比,中线工程 A. 施工难度小 B. 沿线人口多 C. 水质较好 D. 可调水量大 10. 南水北调工程对京津地区的意义主要表现为 A. 缓解水资源紧张状况 B. 解决地面沉降问题 C. 增加水电装机容量 D. 改善能源消费结构 11. 加高加固丹江口水库大坝的主要目的是 A. 改善库区生态环境 B. 改善周边土地盐碱化状况 C. 增大水库的库容量 D. 减轻下游地区的水旱灾害 【答案】9. C 10. A 11. C 【解析】 【9题详解】 相对于中线,东线途径地区人口更加稠密,经济发达,排污量大,京杭大运河为开放河段,因此中线水质更好。故C正确,B错误。南水北调东线工程有京杭大运河可利用,而中线需要铺设输水管道,因此中线施工难度更高,A错误。东线位于下游,长江沿途降水丰沛,接纳支流汇入,下游水量更大,故D错误。 【10题详解】 南水北调工程对京津地区的意义主要表现为缓解水资源紧张状况,A正确。南水北调可化解地面沉降问题,但不能解决,B错误。南水北调调来的是水,不是水能,故C、D错误。 【11题详解】 南水北调中线从丹江口水库调水,因此加高加固丹江口水库大坝的主要目的是增大水库的库容量,C正确。 【点睛】熟悉东线和中线调水的线路。 下图示意美国本土农业带的分布。 据此,完成下面小题。 12. M 农业带所属的农业地域类型是 A. 混合农业 B. 商品谷物农业 C. 水稻种植业 D. 大牧场放牧业 13. N 农业带的优势农产品是 A. 牛奶和乳制品 B. 棉花 C. 小麦 D. 畜产品 14. 促使 N 农业带优势农产品进一步提高品质的主导因素是 A. 牧草 B. 交通 C. 气候 D. 市场 【答案】12. B 13. A 14. D 【解析】 【12题详解】 图中M农业带为玉米带,该地地广人稀,机械化水平高,商品率高,地域类型为商品谷物农业。故B正确。 【13题详解】 N 农业带临近美国著名的东北部工业区及城市带,城市和工矿区对新鲜牛奶和乳制品的消耗量大,故A正确。 【14题详解】 市场最终决定农业生产的类型和产量,D正确。 我国某山区因受人为干扰,形成水土流失。为治理该环境问题,当地采用人工种植油松和混交林的方式造林育林。下表为不同土地覆被下单位面积水土流失状况的观测数据。据此, 完成下面小题。 15. 该地区水土流失的主要原因可能是 A. 降水强度大 B. 种植混交林 C. 种植油松 D. 开垦坡地 16. 相同降水强度下,泥沙量由小到大依次是 A. 混交林地 坡耕地 油松幼林地 B. 坡耕地 油松幼林地 混交林地 C. 混交林地 油松幼林地 坡耕地 D. 油松幼林地 混交林地 坡耕地 17. 据表可知 A. 森林树种越丰富,生态效益越优 B. 开垦坡耕地可有效改善当地生态 C. 植树造林的生态效益优于自然恢复植被 D. 油松幼林地的地下根系固土能力强 【答案】15. D 16. C 17. A 【解析】 【15题详解】 图表显示降水条件相同的情况下,坡耕地的泥沙量远远大于混交林和油松幼林地,故D正确。 【16题详解】 直接阅读图表即可获知相同降水强度下,泥沙量由小到大依次为混交林地 油松幼林地 坡耕地,C正确。 【17题详解】 据表可知森林树种越丰富,水土流失越弱,A正确。开垦坡耕地加剧水土流失;材料没有显示植树造林和自然恢复植被的生态效益大小数据;油松幼林地的水土流失较混交林强,因此根系固土能力较弱。故B、C、D错误。 下图为田纳西河流域的综合开发与治理示意。 据此,回答下面小题。 18. 水电开发必要的自然条件是 ①河网密集 ②支流众多 ③水量丰富 ④河流落差大 A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④ 19. 该流域开发的核心环节是 A. 防洪 B. 水力发电 C. 航运 D. 梯级开发 20. 该流域建成全国综合性的工业基地主要得益于 A. 丰富的水和煤炭 B. 便利的航运条件 C. 充足的电力供应 D. 广阔的市场需求 【答案】18. D 19. D 20. C 【解析】 【18题详解】 水能的大小主要和河流的流量及河流落差有关。水量大;河流落差大,水流急,水能丰富,故D正确。 【19题详解】 图片显示该流域开发的核心环节是梯级开发,D正确。 【20题详解】 该流域开发的核心环节是梯级开发,梯级开发的直接结果是水利发电,故C正确。丰富的水和煤炭、便利的航运条件、广阔的市场需求与该流域建成全国综合性的工业基地有关,但不是主要原因。 第Ⅱ卷(非选择题共 75 分) 注意事项: 1.用 0.5 毫米黑色字迹的中性笔答在答题卡上。 2.答卷前将密封线内项目填写清楚,答案写在试题卷上无效。 二、非选择题(共 5 小题) 21.21.阅读图文资料,完成下列要求。 赣江是鄱阳湖流域的第一大河, 20 世纪 80 年代以来,为发展农田水利,赣江流域建了 4300 余座水库,开展了大规模的水土保持工作,封山育林,成效显著。图 6 为赣江流域不同年份径流量与输沙量的变化。 (1)据图说明赣江年径流量与输沙量的变化规律。 (2)据图描述赣江 1960 年到 2000 年输沙量的变化特点,并说明其原因。 【答案】( 1)径流量与输沙量的年变化规律基本一致,大致呈单峰型分布,一月极低,六月极高;径流量、输沙量主要集中在汛期( 3~7 月);输沙量的集中度大于径流量。 ( 2) 变化:年平均输沙量减小;输沙量的季节变化减小 原因:该流域修建的众多水库对泥沙的截留和调节;封山育林等水土保持措施使植被覆盖率增加,涵养水源和保持水土能力增强,水土流失减轻。 【解析】 (1)左右两幅图相结合即可获知答案。年径流量与输沙量曲线均为单峰曲线,高值与低值出现的时间一致。相对于径流量,输沙量的季节变化更大。 (2)输沙量的变化特点主要从输沙量的大小,时间变化来考虑。河流输沙量的大小主要和流域植被覆盖状况,土质状况,河流水量大小,水流速度有关。材料“赣江流域建了 4300 余座水库,开展了大规模的水土保持工作,封山育林,成效显著”显示该流域水土流失减轻的主要原因为修建的众多水库对泥沙的截留和调节;封山育林等水土保持措施使植被覆盖率增加,涵养水源和保持水土能力增强,水土流失减轻。 22.22.阅读图文材料,完成下列要求。 下图示意 2012 年中国粮食供需空间分布。读图完成下列要求。 (1)说出甲地区成为高余粮地区的主要区位优势。 (2)与甲地相比,说明乙地区成为高缺粮地区的最主要原因,并提出保障其粮食供给的重要措施。 【答案】( 1)地广人稀,人均耕地多;黑土广布,土壤肥沃;平原面积广大,农业机械化水平高。 ( 2)人均耕地少(人多地少)。措施:粮食的跨区域调配;加大科技投入,提高粮食单产;保护现有耕地,保障粮食生产面积等。 【解析】 (1)高余粮地区说明当地粮食产量高,但需求量不大。甲地区为我国东北平原,包括土壤、地形等发展粮食生产的自然区位条件优越;地广人稀,平原面积广大,农业机械化水平高。 (2)乙地区发展粮食生产自然条件优越,技术先进,但成为高缺粮地区说明人多地少。保障其粮食供给的重要措施首先考虑在保有现有耕地的前提下,通过农业技术培育优良品种提高单产。其次应该考虑加强农田基础设施建设,提高抗灾能力。第三应考虑粮食的调配。 23.23.阅读图文材料,完成下列要求。 20 世纪 30 年代,美国曾发生一系列破坏性的“黑风暴”,左图示意美国农田黑风暴危害严重区的分布。这些地区的许多草地被开垦用来种植小麦,“黑风暴”造成许多农场颗粒无收。右图示意 P 区域各月风蚀量占年风蚀量比重的变化。 (1)说出 P 区域黑风暴多发季节及原因。 (2)指出黑风暴产生的人为原因及其对农业生产的主要危害。 【答案】( 1)春季。原因:春季气温回升快,多大风天气;地表干燥且缺少植被保护;地表多松散物质 ( 2)人为原因:大规模垦荒种植。 主要危害:大风使农作物受损;大风将表层肥沃土壤带走,导致土壤肥力降低,农作物减产;加剧干旱,使农作物枯萎、死亡。 【解析】 (1)“黑风暴”是由于人类不合理的生产方式,破坏了地表植被,从而使地表失去植被保护,地表沙土在风力的吹拂作用下而出现的,对当地会造成严重侵蚀,右图显示3、4月份风蚀量占年风蚀量比重最大,因此多发季节为春季。风力作用与风的的大小,地表植被覆盖度和输送以及降水等条件相关。 (2)P 区域原为美国西部大草原,后来由于农垦破坏原有植被,“黑风暴”加剧。危害主要从大风的影响以及风的搬运作用致使肥沃表土层受损来考虑。 24.24.阅读图文材料,完成下列要求。 据调查, 1988 年山西省有 1800 余家小焦化企业。随着国家相关政策和法规的实施,山西省对焦化企业实行了集中化、合理化整改,至 2014 年已形成 18 个 500 万吨级焦化园区,极大地改善了该产业污染严重的状况。下图示意 1994 年和 2014 年山西省焦化厂布局的变化。 (1)据图描述山西省从 1994 年到 2014 年焦化厂布局的变化特点。 (2)推测山西省建立大型焦化产业园区后,在生产过程和运输过程中,为减少环境污染所采取的措施。 【答案】( 1)数量由多到少;规模由小到大;分布由分散到集中。 ( 2)生产过程:(由于规模大,实力强,)采用清洁技术和设备,减少能耗,提高资源利用率;采用控制排放或回收再利用等技术和设备,减少废弃物排放量,降低废弃物对环境的危害。 运输过程:(由于生产集中,)修建铁路专用线或采用封闭运输。 【解析】 (1)注意阅读图例及图面即可获知图中焦化厂布局的变化体现在数量、规模集中程度等三方面。 (2)生产过程减少环境污染考虑“节能减排”,手段主要是改进技术、更新设备,提高资源的利用率以及对废弃物的处理和综合利用。运输过程中减少环境污染主要考虑专线运输和封闭运输。 25.25.阅读图文材料,完成下列要求。 中亚地广人稀,自然和农业资源极为丰富,与我国经济互补性强。其中,哈萨克斯坦是我国在中亚最大的贸易伙伴。中—哈国际合作示范区位于丝绸之路经济带的北通道,是我国面向中亚地区的重要战略节点和门户。下图为中亚地区和中—哈国际合作示范区(虚线范围)示意。 (1)说明我国大量制造企业落户中—哈国际合作示范区的主要原因。 (2)说出丝绸之路经济带的建设对中亚地区的积极意义。 【答案】(1)该区资源丰富,靠近原料、能原产地;位于丝绸之路经济带的北通道,便于进行出口贸易,国际市场广阔;土地和劳动力成本低;两国政府的政策扶持;大量产业集聚,可共享基础设施和信息,获得规模效益。 (2)有利于将资源优势转变为经济优势,促进经济发展;有利于加快资金、技术的引进,促进相关产业的发展;有利于承接产业转移,促进产业升级;有利于加快基础设施建设;增加就业机会,提高收入水平;促进与我国文化、贸易等交流等。 【解析】 (1)大量制造企业落户中—哈国际合作示范区应考虑工业的区位条件以及工业集聚的优点。 (2)本题应从区域联系方面来考虑。区域联系主要有资源的跨区域调配、产业转移以及商贸联系等。中亚地区有丰富的煤、铁、油、气等资源,因此经济带的建设有利于将资源优势转变为经济优势,促进经济发展;有利于加快资金、技术的引进,促进相关产业的发展。利于承接产业转移,促进产业升级;有利于加快基础设施建设;增加就业机会,提高收入水平;促进与我国文化、贸易等交流等。 查看更多