- 2021-08-31 发布 |

- 37.5 KB |

- 12页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【历史】2018届一轮复习通用版:专题47西方人文精神的起源-学案

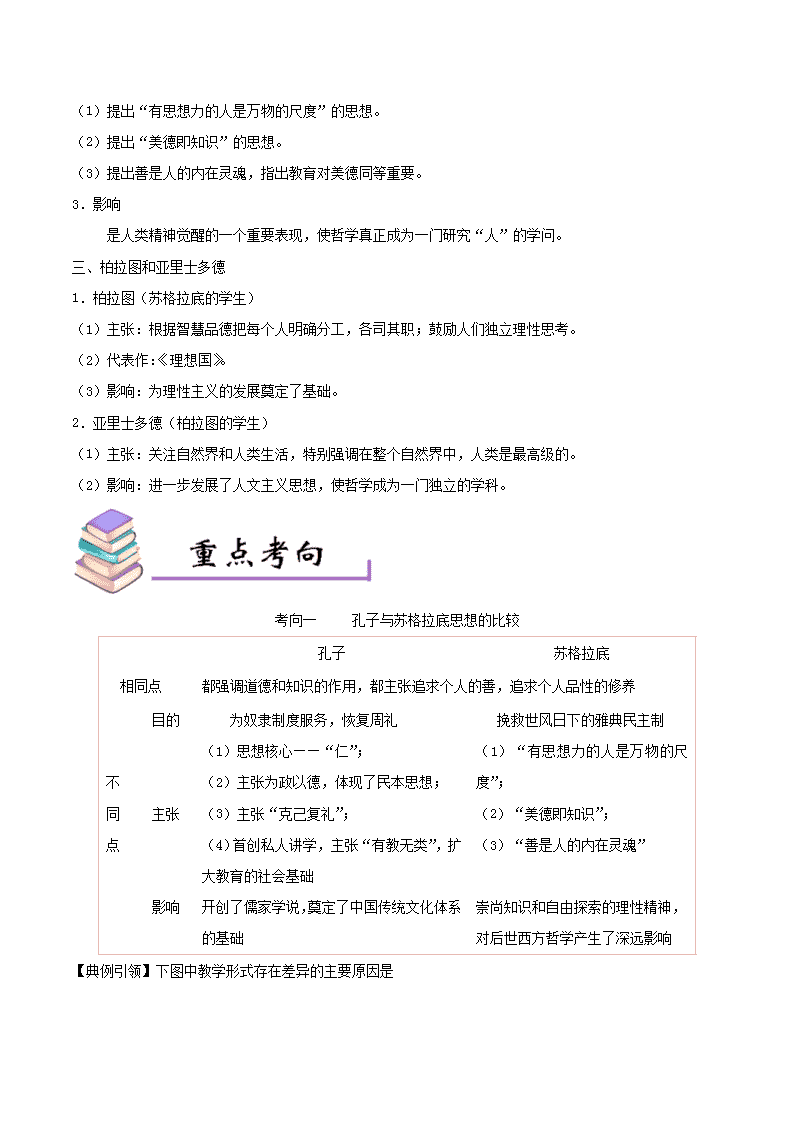

考点47 西方人文精神的起源 西方人文精神的起源 一、智者学派 1.背景 (1)经济基础:奴隶制经济的繁荣,为古希腊人文主义思想奠定了经济基础。 (2)政治基础:公元前5世纪,古希腊奴隶制民主政治发展到顶峰。 (3)思想基础:哲学家把研究重点转移到“人”本身。 2.概况 (1)出现时间:公元前5世纪。 (2)探索主题:以人和人类社会为探索的主题,研究人类,反思人类自己。 (3)思想主张:强调人的价值;反对迷信,强调自由,认为一切制度、法律和道德都是人为的产物,其兴废要以人为尺度;在社会道德方面,每个人都有判断标准,不应强求一律。 (4)代表人物及主张:普罗泰格拉,其提出“人是万物的尺度”,认为人的感觉是判定一切的准绳,否定神的意志是衡量一切的准绳。 3.评价 (1)积极作用 推动了雅典民众思想的启蒙和解放;强调人的价值,重视人的作用,树立了人的尊严和权威,是西方人文精神的最初体现;推动了雅典民主政治的发展。 (2)消极作用 忽视道德,给极端个人主义打开了方便之门。 二、苏格拉底 1.背景 智者学派重视人的作用,但忽视道德;苏格拉底希望重新建立人们的道德价值观,以挽救颓废中的城邦制度。 2.主张 (1)提出“有思想力的人是万物的尺度”的思想。 (2)提出“美德即知识”的思想。 (3)提出善是人的内在灵魂,指出教育对美德同等重要。 3.影响 是人类精神觉醒的一个重要表现,使哲学真正成为一门研究“人”的学问。 三、柏拉图和亚里士多德 1.柏拉图(苏格拉底的学生) (1)主张:根据智慧品德把每个人明确分工,各司其职;鼓励人们独立理性思考。 (2)代表作:《理想国》。 (3)影响:为理性主义的发展奠定了基础。 2.亚里士多德(柏拉图的学生) (1)主张:关注自然界和人类生活,特别强调在整个自然界中,人类是最高级的。 (2)影响:进一步发展了人文主义思想,使哲学成为一门独立的学科。 考向一 孔子与苏格拉底思想的比较 孔子 苏格拉底 相同点 都强调道德和知识的作用,都主张追求个人的善,追求个人品性的修养 不 同 点 目的 为奴隶制度服务,恢复周礼 挽救世风日下的雅典民主制 主张 (1)思想核心——“仁”; (2)主张为政以德,体现了民本思想; (3)主张“克己复礼”; (4)首创私人讲学,主张“有教无类”,扩大教育的社会基础 (1)“有思想力的人是万物的尺度”; (2)“美德即知识”; (3)“善是人的内在灵魂” 影响 开创了儒家学说,奠定了中国传统文化体系的基础 崇尚知识和自由探索的理性精神,对后世西方哲学产生了深远影响 【典例引领】下图中教学形式存在差异的主要原因是 孔子讲学图 雅典学院(左上角苏格拉底正和四位青年交换意见) A.经济水平 B.政治制度 C.思想认识 D.社会环境 【答案】D 题意。 考向二 智者学派VS苏格拉底 智者学派(代表人物:普罗泰格拉) 苏格拉底 相同 都把哲学研究的重心放在了与人类自身密切相关的问题上。 都否定神的意志,强调人的价值。 不 同 背景 与雅典民主政治的顶峰相伴 雅典政局动荡 内容 对人的认识停留在感性阶段;主张所有人都是平等的,“人是万物的尺度”;主张实行民主政治;主要关注的是人与法律的关系 对人的认识已经具有了理性认识的含义;重视人的伦理道德,追求人生真谛,主张“有思想力的人是万物的尺度”;主张由有知识、有道德的少数人治国,反对过激的民主政治;关心人的伦理道德,提倡教化人民,改善人的灵魂 影响 普罗泰格拉被视为西方第一次思想解放运动的先驱,以他为代表的智者运动被看作西方人文精神的滥觞 苏格拉底对理性的尊崇和对思想自由的追求,对启蒙运动产生了重大影响 【典例引领】智者学派和苏格拉底都主张人文主义思想。苏格拉底的人文主义思想不同于智者学派的是 ①提出“有思想力的人是万物尺度”,反对智者学派的唯我主义和怀疑主义 ②苏格拉底更重视人的伦理道德,追求人生真谛 ③苏格拉底主张德性就是知识,所谓“知德合一” ④认识到了灵魂的理性部分,才算真正认识了自己,因为人性的本质在于理性 A.①②③④ B.①②④ C.①②③ D.②③④ 【答案】A 1.“对雅典城邦传统诸神的信仰,此时正逐渐受到损害,而一种更具批判性的、更为世俗的精神正在强有力地上升……这一演变于公元前5世纪后半叶达到最为深刻的阶段”。下列对这一演变时期产生的思想理解正确的是 A.宣扬相对主义和怀疑论 B.主张提倡要有勇气运用你自己的理智 C.反对雅典的民主政治 D.肯定人的价值,反对教会神学的束缚 2.普罗泰格拉认为,法律和道德规范不是自然产生的或由神的意志产生的,而是人为的产物,是人们约定下来的。据此可知普罗泰戈拉 A.强调了人的地位和作用 B.认为感觉是真理的标准 C.夸大了认识的主观感觉 D.说明人类的渺小和无知 3.苏格拉底说:“普罗泰格拉当智者挣到的钱比一个像斐狄亚斯这样杰出的建筑师再加十个雕刻匠挣到的钱还要多,修鞋匠和裁缝如果过了一个月还不能补好鞋子和衣服上的洞,甚至把它们弄得更破了,那么他很快就得饿死。而普罗塔泰格拉在整个希腊招收学生40年,腐蚀他们,学生离开他的时候比刚来的时候还要坏,这确实令人难以置信。”苏格拉底主要是批评智者学派 A.否定神旨 B.忽视道德 C.善于诡辩 D.轻视教育 4.古希腊某著名学者对于自然和真理的追求是无穷无尽的;感觉世界常变,因而得来的知识也是不确定的。他要追求一种不变的、确定的、永恒的真理,这就不能求诸自然外界,而要返求于己。这说明该学者 A.否定了自然界的客观存在 B.彻底否定了神在人们心中的地位 C.主张认识自己,研究自我 D.认为人的感觉是判定一切的准绳 5.苏格拉底不再着重研究宇宙、自然等问题,转而研究人类本身,即研究人类的伦理问题,如什么是正义,什么是非正义;什么是国家,具有什么品质的人才能治理好国家,治国人才应该如何培养等等,从而实现了古希腊哲学由“自然哲学”向“伦理哲学”的转变。这表明他 A.注重提升公民素质 B.捍卫思想自由与民主权利 C.不满雅典民主现状 D.试图扩大公民的基本权利 6.苏格拉底和孔子是处在同一时代的东西方先哲。苏格拉底说过:“我愿意同样回答富人和穷人提出的问题,任何人只要愿意听我谈话和回答我的问题,我都乐于奉陪。”下列孔子思想中与苏格拉底该观点相似的是 A.有教无类 B.学而时习之,不亦说乎 C.温故而知新 D.因材施教 7.柏拉图在《会饮篇》中记载这样一个故事:人最初是球形的,是两个人的合体,能瞻前顾后,任意向前或向后奔跑。众神之王宙斯不能容忍,把人用霹雳劈成两半,让人以后只能用两条腿直着走路,这样人就没有原来那么强大,敬奉神的人数也加倍了。这个故事 A.认识到人的价值与作用 B.宣扬以神为中心的世界观 C.批判当时希腊人的愚昧 D.否定人类对神的宗教信仰 8.柏拉图为说明“理念”曾这样描述过“美德”:“借人东西要还是种美德,可是如果借了朋友一把剑,如果你还给他,他正想用这把剑去杀人,那么这种情况下还借剑还是不是美德呢?”该材料表明柏拉图 A.认为内心深处的道德知识是最高知识 B.鼓励人们要进行独立的理性思考 C.以人的感觉而不是以神的意志为尺度 D.认为“理念”存在于人类的感性世界里 9.古希腊思想家亚里士多德指出:“古往今来人们开始探索哲理,都应起于对自然万物的惊异。他们先是惊异于种种迷惑的现象,逐渐积累一点一滴的解释,他们探索哲理只是为脱出愚蠢。显然,他们为求知而从事学术,并无任何实用目的。”据此分析错误的是 A.古希腊人探索科学偏重理性 B.科学源于人们对自然界的惊异 C.古希腊人重求知而轻视实用 D.古希腊科学比东方科学要先进 10.亚里士多德提出,一切政体都要有三个要素:其一为有关城邦一般公务的议事机构,其二为有关公务执行的行政机能,其三为审判机能。他认为“如果三个要素都有良好的组织,整个政体也将是一个健全机构”。亚里士多德的上述观点 A.是雅典民主政治的真实写照 B.最早提出了权力制衡的理论 C.关注到政治统治的制度化问题 D.反映了城邦居民的共同愿望 11.亚里士多德认为,德性与人的感受和行为相关,而人的感受和行为存在着过度、不及和中道。过度和不及会使人犯错误,招致责备。中道是经实践理性规定而形成的正确因而会受到称赞。而正确和受称赞是德性所特有的或者说是德性的标志。由此可以得出 A.守中道就是不犯错误 B.守中道必须具有德性 C.中道是德性的本质特征 D.过度和不及是犯错的根源 12.古希腊有人设想:一个地穴中有一批囚徒被锁链束缚,只能看到洞口活动的动植物,因身后矮墙上前方的一堆火投射到洞壁上的影子。因此,囚徒自然地认为影子是唯一真实的事物。这一设想旨在强调洞穴之喻示意图 A.关注人的世界 B.理性高于感觉 C.认识源于感觉 D.美德即是知识 13.阅读材料,回答下列问题。 材料一 孔子的理想社会是西周殁东周以前的时代,他一生都在为重建西周时期的社会和政治而努力。他认为如果以“仁”和“礼”为核心的价值和美德能够恢复,那么西周这样的理想社会就能重建。在孔子所设想的社会中,A与A之间的关系,尤其是家庭内部关系,比法律更为重要。如果社会中人人都对己坦率,与人仁爱,这就是一个好的社会。作为理想社会的统治者,光有粮食和军队是不够的——成功的统治者必须还要树立某种道德楷模供臣民模仿。 ——摘编自傅乐成主编《中国通史》 材料二 《理想国》一书包含了柏拉图对理想社会的看法。首先,他相信人类只有在城邦内才能实现自我价值。其次,柏拉图相信人的灵魂由三部分组成:理性、欲望和激情。灵魂的每一部分都在柏拉图的理想社会中有着对应的阶级:军人代表着激情的部分;人数最多的“生产者”(手工业者和商人)代表着欲望的部分;而理性部分则更多地表现在“护卫者”(统治阶级)身上。如同在一个和谐的个体中那样,在一个和谐的城邦中,所有组成部分必须一起起作用,但理性部分必须控制其他两个部分。“护卫者”应由一个“哲学王”来领导,因为他们“具有知识”,接受过专门训练,经历过特殊社会生活。 ——-摘鳊自(美)沃尔夫《大人物和大问题:那些影响历史的人和事》 (1)根据材料一、二,概括孔子和柏拉图理想社会的特点。 (2)根据材料一、二并结合所学知识,概括孔子和柏拉图理想社会观念产生的背景。 1.(2017年新课标全国卷Ⅰ) 在公元前9至前8世纪广为流传的希腊神话中,诸神的形象和性情与人相似,不仅具有人的七情六欲,而且还争权夺利,没有一个是全知全能和完美无缺的。这反映了在古代雅典 A.宗教信仰意识淡薄 B.人文思想根植于传统文化 C.理性占据主导地位 D.神话的影响随民主进程而削弱 2.(2016年新课标全国卷Ⅲ)古希腊悲剧《被缚的普罗米修斯》讲述的是,普罗米修斯为人类盗取火种而遭到主神宙斯严厉惩罚的故事,剧中借普罗米修斯之口说:“说句老实话,我憎恨所有的神。”该剧深受雅典人的喜爱。这反映出当时雅典人 A.宗教意识淡薄 B.反对神灵崇拜 C.注重物质生活 D.强调人的价值 3.(2015年新课标全国卷Ⅱ)阅读材料,完成下列要求。 材料一 《孟子》中记载了孟子与其学生关于法律问题的讨论。学生问:“舜做天子后,假如其父杀人,舜的法官该怎么办呢?”孟子回答:“抓起来就行了。”学生又问:“难道舜不阻止法官吗?”孟子说:“舜怎么能阻止呢?法官是按职责办事。”学生问:“那舜又该怎么办呢?”孟子说:“舜应当放弃天子之位,毫不顾惜。然后偷偷也背上父亲逃到海边住下,一辈子都很快乐,把曾经做过天子的事情忘掉。” ——据《孟子》 材料二 公元前399年,苏格拉底被雅典陪审法庭以亵渎神明与蛊惑青年的罪名判处死刑。他与他的弟子们都认为判决不公。当弟子们安排苏格拉底逃走时,他却认为,虽然逃走是一种正义,但审判过程符合雅典法律程序,遵守合法的判决也是正义的要求,而且是更大的正义,因为如果拒服从判决,就等于践踏法律,倘若人人都以自己认为的正义为借口而任意践踏法律,社会秩序将混乱不堪,城邦将无法存在。最终他选择在弟子面前饮下毒药,从容赴死。 ——摘编自(古希腊)柏拉图《苏格拉底的申辩》 (1)结合材料及所学知识,概括孟子和苏拉拉底的法制观念。 (2)根据材料并结合所学知识,指出两种法制观念产生的社会背景及其共同的历史价值。 考点冲关 1.【答案】A 【解析】本题主要考查西方人文主义精神的起源。据材料“对雅典城邦传统诸神的信仰,此时正逐渐受到损害……世俗的精神正在强有力地上升”“这一演变于公元前5世纪后半叶达到最为深刻的阶段”可知,这是智者学派的思想,强调人的价值,否定“神意决定一切”。“宣扬相对主义和怀疑论”是智者学派的观点,故A项正确;“要有勇气运用你自己的理智”是启蒙思想家康德的观点,排除B项;“反对雅典的民主政治”与智者学派不符,排除C项;“肯定人的价值,反对教会神学的束缚”是文艺复兴时的思想,排除D项。 2.【答案】A 3.【答案】B 【解析】本题主要考查古代希腊人文主义思想的起源。根据材料信息“腐蚀他们,学生离开他的时候比刚来的时候还要坏”可知,苏格拉底主要是批评智者学派忽视道德,故B项正确;A、C、D三项与材料主旨不符,故排除。 4.【答案】C 【解析】本题主要考查西方人文主义起源。材料“不能求诸自然外界”认为自然界是客观存在,故A项错误;材料中没有“神”的信息,强调的是追求真理,故B项错误;据材料“他要追求一种不变的、确定的、永恒的真理,这就不能求诸自然外界,而要返求于己”可知,该学者研究重点放在人自身上,关注人类,该学者是古希腊先哲苏格拉底,故C项正确;人的感觉体现的普罗泰格拉的观点,不符合题意,故D项错误。 5.【答案】C 【解析】注重提升公民素质不是材料主旨,排除A项;材料中没有体现捍卫思想自由与民主权利,排除B项;“具有什么品质的人才能治理好国家”说明其对雅典民主不满意,C项符合题意;材料中苏格拉底只是研究人类的伦理问题,而不是采取措施,排除D项。 6.【答案】A 【解析】本题主要考查西方人文主义思想的起源。材料“同样回答富人和穷人提出的问题”是指不分贫富贵贱,一律得到他的指导,这和孔子的有教无类思想相类似,故A项正确;B、C两项指的是学生学习方法,与材料主旨不符,故排除;D项指的是教师的教学方法,与材料主旨不符,故排除。 7.【答案】A 【解析】本题考查古希腊人文主义思想的起源。材料中柏拉图的故事反映了人原本强大甚至超过神,肯定了人的价值和地位,故选A项。柏拉图的人文主义思想仍突出以人为中心,否定神的权威和地位,故B项错误;C、D两项均不符合材料的主旨,故排除。 8.【答案】B 【解析】本题主要考查柏拉图的思想主张。材料中柏拉图通过“还剑是不是美德”的故事来鼓励人们进行独立地理性思考而不盲从,B项符合题意;A、C两项分别是苏格拉底和智者学派的观点;D项与材料不符。故选B。 9.【答案】D 合题意,正确。 10.【答案】C 【解析】本题主要考查古希腊的民主政治、西方人文精神的起源。根据材料信息“一切政体都要有三个要素”“如果三个要素都有良好的组织,整个政体也将是一个健全机构”可知,亚里士多德的观点关注到政治统治的制度化问题。A、B两项表述都不符合题意,均排除;C项表述符合题意,正确;D项表述不符合题意,排除。 11.【答案】C 【解析】本题主要考查古代希腊人文主义思想的起源。据材料“中道是经实践理性规定而形成的正确因而会受到称赞。而正确和受称赞是德性所特有的或者说是德性的标志”可知, 中道是德性的本质特征,故C项正确;A、B两项不是材料的主旨,故排除;材料反映的是过度和不及会使人犯错误,但不是犯错误的根源,故D项错误。 12.【答案】B 【解析】本题考查古希腊的人文主义精神。根据题干图片和关键词“洞穴之喻”可知,有一批囚徒自小待在一个地穴中,被锁链束缚不能转头,只能看前面洞壁上的影子,自然地认为影子是唯一真实的事物。如果有人拉他走出洞穴,他才处于真正的解放状态。洞穴中的世界对应可感世界,而洞穴外面的世界则对应理智世界,囚徒被拉出洞穴的过程则类似于通过教育而获得启蒙的过程。此材料强调理性的重要性,故选B项。其余选项与题意不符。 13.【答案】(1)特点:孔子,以先前社会作为理想社会的样板;注重个人的道德修养;统治者兼具管理国家的能力和道德水准。 柏拉图,城邦社会;拥有安全保障和发达的商品经济;贵族政治。 (2)背景:孔子,春秋末期的社会动荡;西周政治制度对孔子的影响;儒家对伦理道德的注重。 柏拉图,雅典自然地理环境的影响;雅典面临战争威胁;雅典商品经济的发展;雅典民主政治的缺陷。 分必须控制其他两个部分”可知,孔子理想社会的特点是:以先前社会作为理想社会的样板;注重个人的道德修养;统治者兼具管理国家的能力和道德水准。柏拉图理想社会的特点是:城邦社会;拥有安全保障和发达的商品经济;贵族政治。 第(2)问,根据上述特点,并结合所学知识分析其产生的背景。 直通高考 1.【答案】B 【解析】结合题干信息与所学知识可知,这不是反映宗教信仰意识淡薄,排除A;题干突出的是诸神的人性而非理性,,排除C;题干涉及的是经济体制的问题,没有反映阐明融入经济全球化的必要,排除;公元前9至前8世纪,雅典民主还没有确立,排除D;根据“诸神的形象和性情与人相似,不仅具有人的七情六欲,而且还争权夺利,没有一个是全知全能和完美无缺的”,可见神话文化中凸显的是诸神的人性而非神性,具有早期的人文思想,故B项正确。 2.【答案】D 【解析】本题主要考查西方人文主义思想的起源。解答此题抓住关键信息“人类”和主旨“神”等信息。在古希腊雅典,随着民主政治的发展,出现智者学派,提出“人是万物的尺度”,而不是以神作为万物的尺度,这实质上是强调人的价值,故选D。古希腊奉行多神教,崇拜古希腊神话诸神,A、B与事实不符。“注重物质生活”在材料中没有体现,排除C。 3.【答案】(1)孟子:治国需要法制;权力不能干预执法;当法律与人伦冲突时,维护人伦。 苏格拉底:守法是正义行为;法制关乎城邦存亡;法律至上,严格守法。 (2)社会背景:战国时期,各国变法图强,法律的权威地位逐渐确立;宗法观念的影响;儒家伦理思想的影响。 古希腊工商业相对繁荣;城邦民主政治高度发达;各种社会思潮活跃;法律作用突出。 历史价值:他们的法制观念分别对中国和西方法制发展产生深远影响;是人类思想发展史上的宝贵遗产。 查看更多