- 2021-08-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 14页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2017-2018学年江西省抚州市临川第一中学高二上学期第一次月考历史试题-解析版

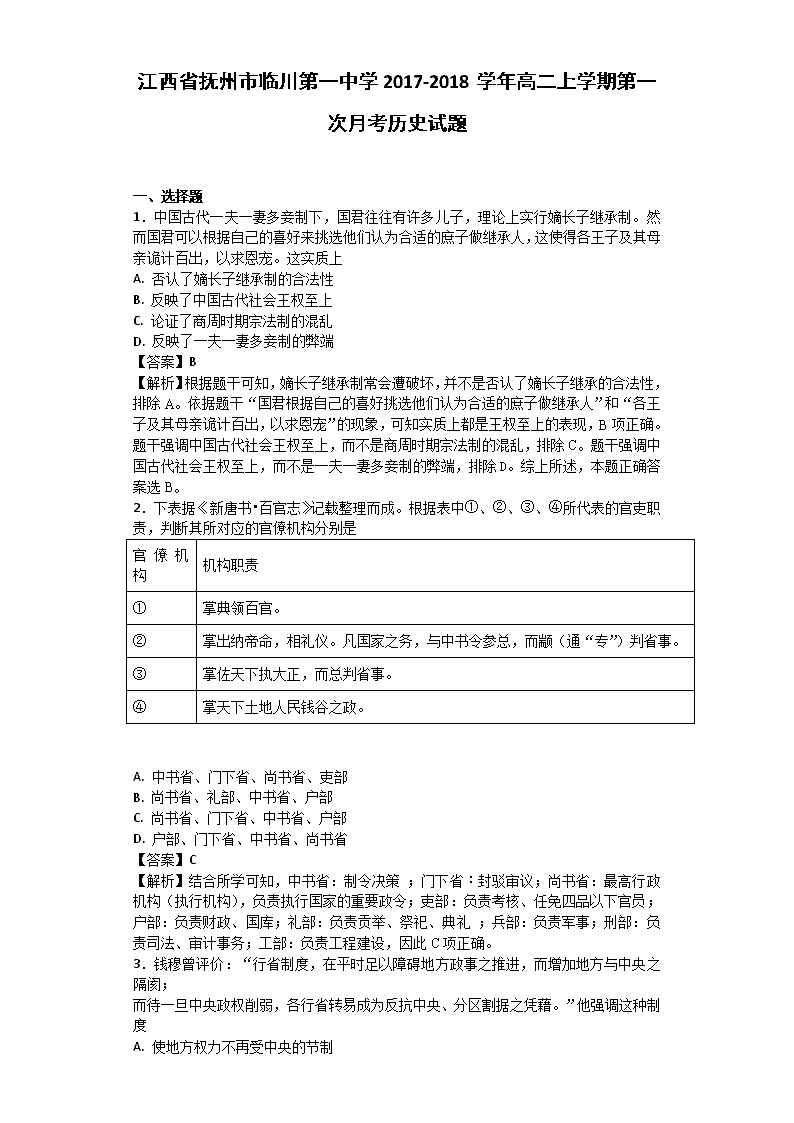

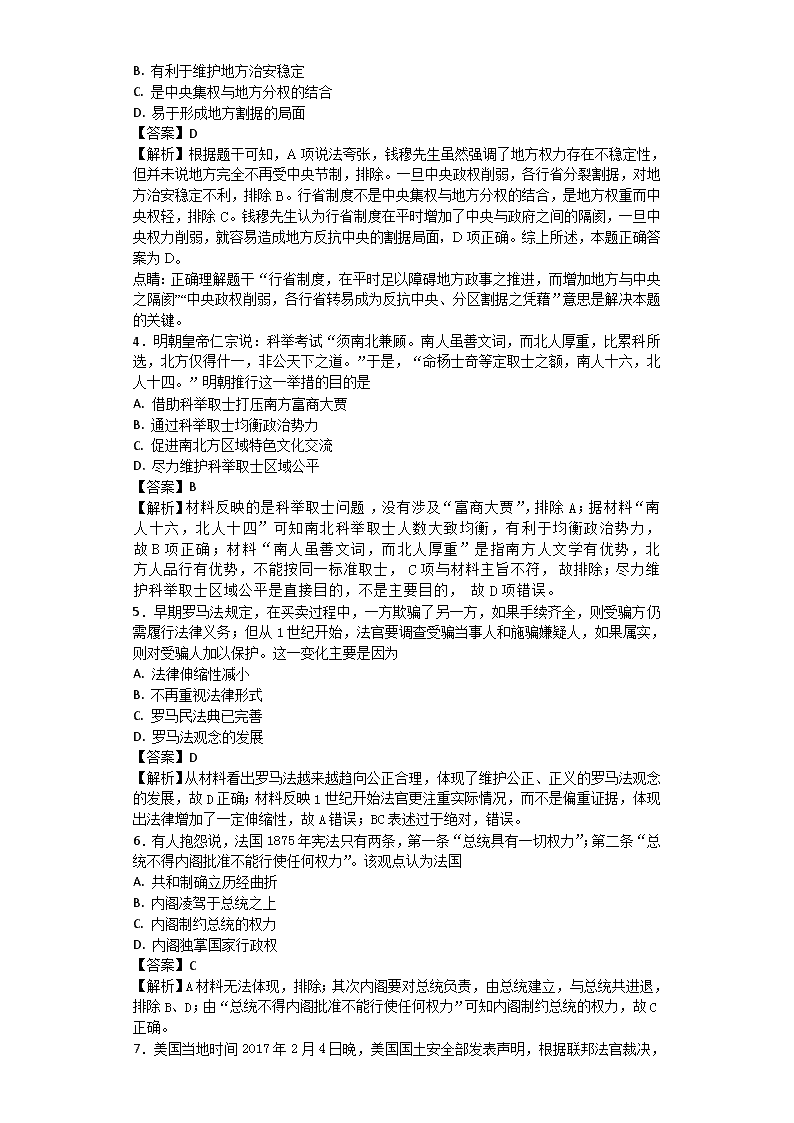

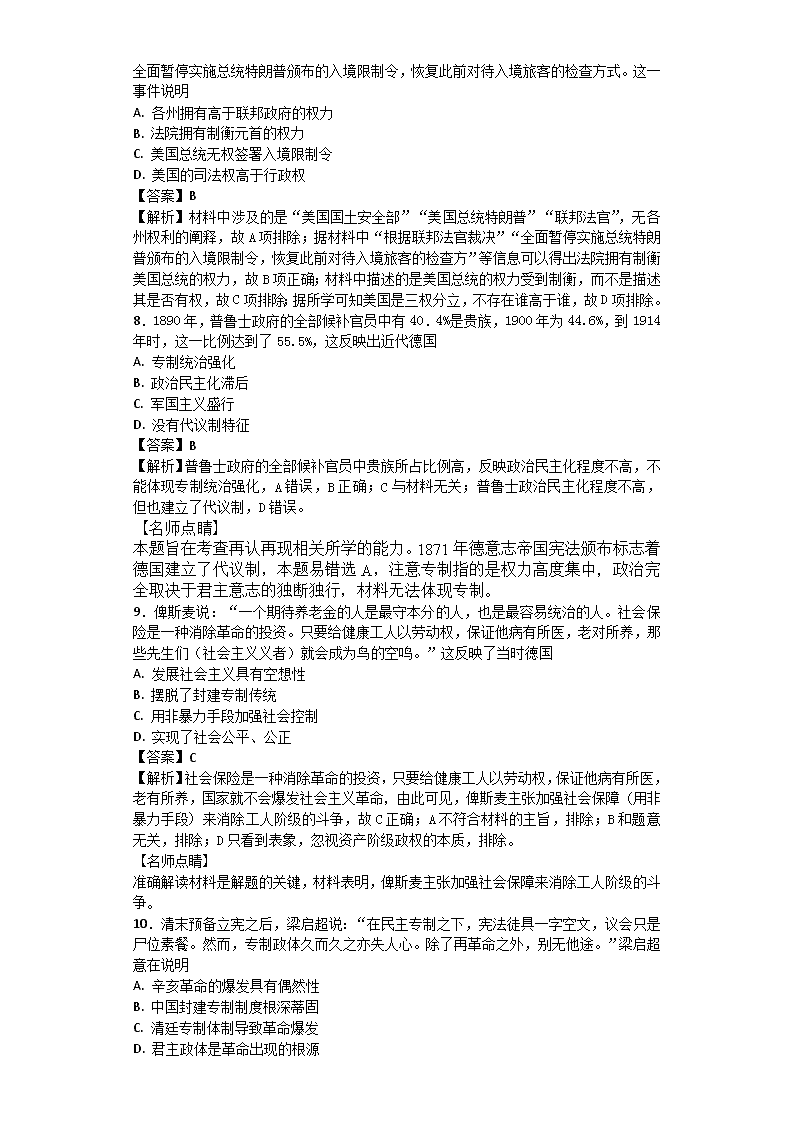

江西省抚州市临川第一中学2017-2018学年高二上学期第一次月考历史试题 一、选择题 1.中国古代一夫一妻多妾制下,国君往往有许多儿子,理论上实行嫡长子继承制。然而国君可以根据自己的喜好来挑选他们认为合适的庶子做继承人,这使得各王子及其母亲诡计百出,以求恩宠。这实质上 A. 否认了嫡长子继承制的合法性 B. 反映了中国古代社会王权至上 C. 论证了商周时期宗法制的混乱 D. 反映了一夫一妻多妾制的弊端 【答案】B 【解析】根据题干可知,嫡长子继承制常会遭破坏,并不是否认了嫡长子继承的合法性,排除A。依据题干“国君根据自己的喜好挑选他们认为合适的庶子做继承人”和“各王子及其母亲诡计百出,以求恩宠”的现象,可知实质上都是王权至上的表现,B项正确。题干强调中国古代社会王权至上,而不是商周时期宗法制的混乱,排除C。题干强调中国古代社会王权至上,而不是一夫一妻多妾制的弊端,排除D。综上所述,本题正确答案选B。 2.下表据《新唐书•百官志》记载整理而成。根据表中①、②、③、④所代表的官吏职责,判断其所对应的官僚机构分别是 官僚机构 机构职责 ① 掌典领百官。 ② 掌出纳帝命,相礼仪。凡国家之务,与中书令参总,而颛(通“专”)判省事。 ③ 掌佐天下执大正,而总判省事。 ④ 掌天下土地人民钱谷之政。 A. 中书省、门下省、尚书省、吏部 B. 尚书省、礼部、中书省、户部 C. 尚书省、门下省、中书省、户部 D. 户部、门下省、中书省、尚书省 【答案】C 【解析】结合所学可知,中书省:制令决策 ;门下省:封驳审议;尚书省:最高行政机构(执行机构),负责执行国家的重要政令;吏部:负责考核、任免四品以下官员;户部:负责财政、国库;礼部:负责贡举、祭祀、典礼 ;兵部:负责军事;刑部:负责司法、审计事务;工部:负责工程建设,因此C项正确。 3.钱穆曾评价:“行省制度,在平时足以障碍地方政事之推进,而增加地方与中央之隔阂; 而待一旦中央政权削弱,各行省转易成为反抗中央、分区割据之凭藉。”他强调这种制度 A. 使地方权力不再受中央的节制 B. 有利于维护地方治安稳定 C. 是中央集权与地方分权的结合 D. 易于形成地方割据的局面 【答案】D 【解析】根据题干可知,A项说法夸张,钱穆先生虽然强调了地方权力存在不稳定性,但并未说地方完全不再受中央节制,排除。一旦中央政权削弱,各行省分裂割据,对地方治安稳定不利,排除B。行省制度不是中央集权与地方分权的结合,是地方权重而中央权轻,排除C。钱穆先生认为行省制度在平时增加了中央与政府之间的隔阂,一旦中央权力削弱,就容易造成地方反抗中央的割据局面,D项正确。综上所述,本题正确答案为D。 点睛:正确理解题干“行省制度,在平时足以障碍地方政事之推进,而增加地方与中央之隔阂”“中央政权削弱,各行省转易成为反抗中央、分区割据之凭藉”意思是解决本题的关键。 4.明朝皇帝仁宗说:科举考试“须南北兼顾。南人虽善文词,而北人厚重,比累科所选,北方仅得什一,非公天下之道。”于是,“命杨士奇等定取士之额,南人十六,北人十四。”明朝推行这一举措的目的是 A. 借助科举取士打压南方富商大贾 B. 通过科举取士均衡政治势力 C. 促进南北方区域特色文化交流 D. 尽力维护科举取士区域公平 【答案】B 【解析】材料反映的是科举取士问题,没有涉及“富商大贾”,排除A;据材料“南人十六,北人十四”可知南北科举取士人数大致均衡,有利于均衡政治势力,故B项正确;材料“南人虽善文词,而北人厚重”是指南方人文学有优势,北方人品行有优势,不能按同一标准取士,C项与材料主旨不符,故排除;尽力维护科举取士区域公平是直接目的,不是主要目的,故D项错误。 5.早期罗马法规定,在买卖过程中,一方欺骗了另一方,如果手续齐全,则受骗方仍需履行法律义务;但从1世纪开始,法官要调查受骗当事人和施骗嫌疑人,如果属实,则对受骗人加以保护。这一变化主要是因为 A. 法律伸缩性减小 B. 不再重视法律形式 C. 罗马民法典已完善 D. 罗马法观念的发展 【答案】D 【解析】从材料看出罗马法越来越趋向公正合理,体现了维护公正、正义的罗马法观念的发展,故D正确;材料反映1世纪开始法官更注重实际情况,而不是偏重证据,体现出法律增加了一定伸缩性,故A错误;BC表述过于绝对,错误。 6.有人抱怨说,法国1875年宪法只有两条,第一条“总统具有一切权力”;第二条“总统不得内阁批准不能行使任何权力”。该观点认为法国 A. 共和制确立历经曲折 B. 内阁凌驾于总统之上 C. 内阁制约总统的权力 D. 内阁独掌国家行政权 【答案】C 【解析】A材料无法体现,排除;其次内阁要对总统负责,由总统建立,与总统共进退,排除B、D;由“总统不得内阁批准不能行使任何权力”可知内阁制约总统的权力,故C正确。 7. 美国当地时间2017年2月4日晚,美国国土安全部发表声明,根据联邦法官裁决,全面暂停实施总统特朗普颁布的入境限制令,恢复此前对待入境旅客的检查方式。这一事件说明 A. 各州拥有高于联邦政府的权力 B. 法院拥有制衡元首的权力 C. 美国总统无权签署入境限制令 D. 美国的司法权高于行政权 【答案】B 【解析】材料中涉及的是“美国国土安全部”“美国总统特朗普”“联邦法官”,无各州权利的阐释,故A项排除;据材料中“根据联邦法官裁决”“全面暂停实施总统特朗普颁布的入境限制令,恢复此前对待入境旅客的检查方”等信息可以得出法院拥有制衡美国总统的权力,故B项正确;材料中描述的是美国总统的权力受到制衡,而不是描述其是否有权,故C项排除;据所学可知美国是三权分立,不存在谁高于谁,故D项排除。 8.1890年,普鲁士政府的全部候补官员中有40.4%是贵族,1900年为44.6%,到1914年时,这一比例达到了55.5%,这反映出近代德国 A. 专制统治强化 B. 政治民主化滞后 C. 军国主义盛行 D. 没有代议制特征 【答案】B 【解析】普鲁士政府的全部候补官员中贵族所占比例高,反映政治民主化程度不高,不能体现专制统治强化,A错误,B正确;C与材料无关;普鲁士政治民主化程度不高,但也建立了代议制,D错误。 【名师点睛】 本题旨在考查再认再现相关所学的能力。1871年德意志帝国宪法颁布标志着德国建立了代议制,本题易错选A,注意专制指的是权力高度集中,政治完全取决于君主意志的独断独行,材料无法体现专制。 9.俾斯麦说:“一个期待养老金的人是最守本分的人,也是最容易统治的人。社会保险是一种消除革命的投资。只要给健康工人以劳动权,保证他病有所医,老对所养,那些先生们(社会主义义者)就会成为鸟的空鸣。”这反映了当时徳国 A. 发展社会主义具有空想性 B. 摆脱了封建专制传统 C. 用非暴力手段加强社会控制 D. 实现了社会公平、公正 【答案】C 【解析】社会保险是一种消除革命的投资,只要给健康工人以劳动权,保证他病有所医,老有所养,国家就不会爆发社会主义革命,由此可见,俾斯麦主张加强社会保障(用非暴力手段)来消除工人阶级的斗争,故C正确;A不符合材料的主旨,排除;B和题意无关,排除;D只看到表象,忽视资产阶级政权的本质,排除。 【名师点睛】 准确解读材料是解题的关键,材料表明,俾斯麦主张加强社会保障来消除工人阶级的斗争。 10.清末预备立宪之后,梁启超说:“在民主专制之下,宪法徒具一字空文,议会只是尸位素餐。然而,专制政体久而久之亦失人心。除了再革命之外,别无他途。”梁启超意在说明 A. 辛亥革命的爆发具有偶然性 B. 中国封建专制制度根深蒂固 C. 清廷专制体制导致革命爆发 D. 君主政体是革命出现的根源 【答案】C 【解析】由“清末预备立宪之后”“专制政体久而久之亦失人心”“除了再革命之外,别无他途”表明清末预备立宪确立的专制体制导致革命爆发,故C正确;A表述错误;B不符合材料主旨;资本主义发展是资产阶级革命的根本原因,D错误。 【名师点睛】 抓住关键信息“清末预备立宪之后”“专制政体久而久之亦失人心”“除了再革命之外,别无他途”即可。 11.孙中山曾提出“耕者有其田”的口号,但到20世纪30年代,中国农村半数以上的土地仍然掌握在不足人口总数10%的地主富农手中。这一事实可以说明 A. 国民党联合各阶层进行北伐的必要性 B. 工农武装割据在中国实践的必要性 C. 国共合作抗日局面最终形成的可能性 D. 革命重心由农村转向城市的可能性 【答案】B 【解析】北伐早在20世纪20年代末已经结束,故A项错误;题干中提到“中国农村半数以上的土地仍然掌握在不足人口总数10%的地主富农手中”说明中国的革命需要发动广大的农民群众,开展土地革命,进行反封建斗争,即毛泽东的工农武装割据,故B项正确;B材料没有体现,排除C;D项与材料无关,排除。 12.1935年,国民政府先后决定对金融和重要的战略物资进行统制。1937年7月,国民政府决定立即对粮食、资源、交通、卫生机关等进行统制,随后在上海成立了四行总处,并由资源委员会主持沿海工厂的内迁。这一做法 A. 主要源于国内的经济危机 B. 首创了“战时经济体制” C. 有效调配了国内战略资源 D. 直接导致民族工业陷入困境 【答案】C 【解析】结合“1935年”“1937年7月”等信息可判断出当时是抗日战争时期,为了抗日战争,国民政府对金融和战略物资进行统制,故A项排除;“战时经济体制的首创”是近代国家在面临战争时普遍采用的手段,而不是国民政府所首创,故B项排除;材料中的“战略物资进行统制”是为了应对战争需要,有效地进行战略资源的调配,故C项正确;直接导致民族工业陷入困境的是战争,而不是国民政府的战时体制,故D项排除。 点晴:紧扣时间信息,可判断出应该是抗日战争,联系抗日战争时期的需要,题干中的做法是为了有效配置资源。 13.列宁认为,当时不能采取一般的暴力方式去推翻临时政府,因为苏维埃支持它,这样做会同苏维埃对立,会脱离群众。他要求苏维埃把全部政权收回到自己手中,然后通过苏维埃内部的斗争,使苏维埃成为无产阶级专政的政权。列宁的这一认识体现于 A. 《共产党宣言》 B. 《土地法令》 C. 《四月提纲》 D. 《和平法令》 【答案】C 【解析】材料中是列宁在二月革命后发表的言论,要求一切政权归苏维埃,与《共产党宣言》无关,故A项排除;《土地法令》与《和平法令》均发布在十月革命后,在时间上不合题意,故BD项排除;据所学可知列宁在著名的《四月提纲》中提出了“不给临时政府以任何形式的支持”“全部政权归苏维埃”,与题意相一致,故D项正确。 点晴:解题时抓住“不能采取一般的暴力方式去推翻临时政府”“使苏维埃成为无产阶级专政的政权”,其说明当时存在两个政权,由此判断出应该是在二月革命后,然后结合备选项分析判断。 14.1948年至1949年,中共中央多次发出关于外交工作的指示。其中规定的重要原则有:“不允许任何外国及联合国干涉中国内政。因为中国是独立国家,中国境内之事,应由中国人民及人民的政府自己解决。”这一原则的核心方针是 A. “另起炉灶” B. “打扫干净屋子再请客” C. “一边倒” D. “和平共处五项原则” 【答案】A 【解析】“另起炉灶”,就是同旧中国的屈辱外交彻底决裂,不承认旧中国同其他国家建立的不平等的外交关系,要在新的独立平等的基础上同世界各国建立新的外交关系。“打扫干净屋子再请客”,就是要在彻底清除旧中国遗留下来的帝国主义在华特权和残余势力之后,再请客人进来,以免敌对者“钻进来”捣乱。“一边倒”,即倒向社会主义一边。A符合题意,故选A,排除B、C;1953年提出“和平共处五项原则”,时间不符合题意,排除。 15.2003年美国发动伊拉克战争前,世界各国的普遍意见是在联合国框架内解决伊拉克问题。俄罗斯、中国等联合国常任理事国一直主张对伊继续进行核査:包括法国、德国、加拿大等在内的美国盟国都坚决反对不经联合国授权对伊动武:114个不结盟国家也一致认为,不能越过联合国对伊拉克进行军事打击。据此可知 A. 伊拉克战争是冷战格局下的局部战争 B. 冷战结束后国际力量出现重新组合 C. 美国主导的单极世界格局己经形成 D. 联合国成为有效遏制美国霸权的关键 【答案】B 【解析】“俄罗斯、中国等联合国常任理事国一直主张对伊继续进行核查;包括法国、德国、加拿大等在内的美国盟国都坚决反对不经联合国授权对伊动武;114个不结盟国家也一致认为,不能越过联合国对伊拉克进行军事打击”表明冷战结束后国际力量出现重新组合,大国强权受到多方政治力量制约,故B正确;1991年苏联解体,标志冷战结束,A错误;C不符合史实,排除;材料主要表明多种国际力量对美国的制约,D均不符合材料,排除。 16.中国古代有谚语说:“千年田,八百主。”清人钱泳说:“俗语云‘百年田地转三家’,言百年之内,兴废无常,必有转售其田至于三家也。今则不然……十年之间,已 易数主。”这种现象出现的根源是 A. 政府“闭关锁国”政策的实行 B. 农业耕作方式的变化 C. 政府“重农抑商”政策的实行 D. 封建土地私有制的发展 【答案】D 【解析】根据题干可知,这种现象是指土地兼并,结合所学知识可知,这种现象出现的根源是土地私有制的发展,D项正确。题干强调土地兼并出现的根源在于土地私有制的存在允许土地买卖,与闭关锁国政策、重农抑商政策无关,排除AC。题干强调土地兼并出现的根源,与农业耕作方式的变化无关,且中国古代农业耕作的方式是精耕细作,没有发生变化,排除B。综上所述,本题正确答案选D。 17.下表是唐朝灌溉工程数量简表(单位:个)。对表格内容分析正确的是 长江以北 长江以南 中唐以前 中唐以后 中唐以前 中唐以后 98 29 23 938 A. 中唐后北方政局混乱影响农业生产 B. 江南农业已经超过北方 C. 长江流域是唐代经济最发达的地区 D. 唐代北方人口大量南迁 【答案】A 【解析】从表格数据看,中唐以后,长江以北地区灌溉工程数量大幅减少,长江以南灌溉工程数量大幅增加,结合所学可知,中唐以后,战乱频繁,政局混乱,灌溉工程有的被破坏,严重影响了农业生产,故A正确;南宋经济中心难移,江南农业已经超过北方,B错误;材料没有其他地方的经济数据,没有比较不能得出“长江流域是唐代经济最发达的地区”,C错误;灌溉工程数量南方多于北方原因并非北方人口大量南迁,D错误。 18.考察中国人口发展的历史,我们发现明代中后期中国人口数量出现了快速的增长。人口的快速增长,这得益于精耕细作生产方式的推广和高产作物的引进。明清时期人口的快速增长,最深远的历史影响是 A. 加速了明清王朝的腐化进程 B. 促进了社会经济的转型发展 C. 扩大和巩固了多民族国家的疆域 D. 引发了农耕文明深层的社会危机 【答案】D 【解析】明清王朝的腐化与人口增长无关,故排除A;经济的转型主要是由于西方列强的入侵,近代工业兴起,故排除B;疆域的扩大与人口增长无直接关系,故排除C;人口的急剧增长激化了人地矛盾,造成社会危机,故D正确。 19.清代官员尹会一在奏疏中说:“江南苏松两郡最为繁庶,而贫乏之民得以俯仰有资者,不在丝而在布。女子七八岁以上即能纺絮,十二三岁即能织布,一日之经营,尽足以供一人之用度而有余。”这表明当时江南地区 A. 棉纺织业开始兴起 B. 手工业领域出现了新的生产关系 C. 自然经济加速解体 D. 纺织业与商品经济发展相互促进 【答案】D 【解析】依据材料中“清代官员尹会一在奏疏中说”可以得出题干所述时间未清代,而棉纺织业开始兴起是在元代,故A项排除;材料中没有对新的生产关系进行阐释,故B项排除;据所学可知甲午中日战争后自然经济加速解体,故C项排除;据材料中“江南苏松两郡最为繁庶,而贫乏之民得以俯仰有资者,不在丝而在布”表明纺织业与经济发展相互促进,故D项正确。 点晴:解题时需要理解纺织业的发展与商品经济发展的关系,联系清代商品经济的发展状况综合分析。 20.《明太祖高皇帝实录》载,南雄商人以货入京,至长淮关,吏留而税之,既阅月而货不售。商人讼于官,刑部议吏罪当纪过。上曰:“商人远涉江湖,且纳课于官。迟留月日而使其货不售,吏之罪也。”命杖其吏,追其俸以偿商人。材料主要反映了 A. 朝廷保护商人正常商业活动 B. 商人社会地位得到大幅提高 C. 明代通过减税政策发展商业 D. 政府逐渐放弃重农抑商政策 【答案】A 【解析】材料中商人的货物被地方官员扣留作为缴纳的商税,致使其货物滞留而滞销,商人将官员告官,明太祖最终认为这是地方官员的过失,杖责官员,把官吏的俸禄追加偿还给商人,反映了朝廷保护商人正常的商业活动,故A项正确;从材料中并不能得出商人社会地位得到大幅提高的结论,故B项错误;材料也没有反映明代通过减税政策发展商业的信息,故C项错误;统治者出于维护统治的需要,在一定时期内重视商业的发展,但并不是逐渐放弃重农抑商政策而是始终坚持重农抑商的政策,故D项错误。 【名师点睛】 做题关键是不能被材料现象迷惑,不能把保护商人正常商业活动看作是放弃了重农抑商政策,重农抑商政策是我国自商鞅变法以来历代政府推行的经济政策。 21.观察1843年与1858年进口棉花及棉纺织品税率比较表,表中所反映的现象造成了: 货物 单位 1843年税率 1858年税率 棉花 担 6.54% 5.72% 印花布 匹 14.25% 4.98% 棉纱 担 6.94% 4.86% A. 耕织结合的小农经济完全解体 B. 中国传统的经济结构发生变化 C. 列强控制了中国棉纺织业命脉 D. 中国民族棉纺织企业大量破产 【答案】B 【解析】本题考查调用所学知识解读材料信息的能力,从表格数据可知1843—1858年间,中国进口棉花及棉纺织品税率不断下降,这有利于西方棉纺织品在我国的倾销,将使中国的家庭棉纺织业陷入困境,自然经济逐步解体,故B项正确;耕织结合的小农经济完全解体是在三大改造之后,故A项错误;C、D项在材料信息中无法体现,故排除。 22.中华文明一直是相对独立地发展的,并以其优越性向外输出,在东亚地区形成了以中国为中心的汉文化圈……中国人习惯于以居高临下的姿态环视四方。清王朝正是在这种历史沉淀中,发展完备了“天朝对外体制”。这一“对外体制” A. 客观地反映了清朝时期的世界形势 B. 是造成中国落后挨打的根本原因 C. 在鸦片战争后被统治者完全抛弃 D. 使清朝君臣大多不了解世界局势 【答案】D 【解析】根据材料关键信息“中华文明一直是相对独立地发展的,并以其优越性向外输出”、“中国人习惯于以居高临下的姿态”、“发展完备了‘天朝’对外体制”等,可以看出,清朝对外部世界的了解停留在“蛮夷”观念之上,加上闭关锁国,使清朝君臣对世界了解很少,D项符合题意,故选D;A材料无法体现,排除;封建制度是中国落后的根源,故B项错误;鸦片战争后,清朝统治者内部对外部世界的无知仍存在,如反对洋务运动的顽固派就是代表,故C错误,排除。 【名师点睛】 本题考查中国古代传统政治上对外思想观念,材料表明,长期的独立发展及东亚地区领先的文明,造成中国对外自我感觉上的优势,并形成“天朝大国”的思维定势,影响了明清以来中国对外部世界的客观了解。 23. 1887年,广州市场上每包印度棉纱价格为57两白银,而每包中国本土手工纺纱价格则高达87两白银。由此可以得出的结论是 A. 洋纱洋布主要在通商口岸使用 B. 进口洋布在中国销售市场萎缩 C. 长江流域传统织布业逐渐消失 D. 洋货涌入不利于中国自然经济发展 【答案】D 【解析】从材料可以看出土纱的价格较高,而洋纱的价格比较低,有竞争优势,这说明洋货涌入冲击了中国的传统棉纱,促进自然经济的逐渐解体,故A项正确;题干虽然反映的是通商口岸广州,但是不能说明洋纱洋布主要在通商口岸使用,长江流域传统织布业逐渐消失,进口洋布在中国销售市场萎缩,A、B、C错误。 24.1980年春节前夕,商业部专门下发通知,要求各大城市敞开供应猪肉,最好是“就地收购、就地屠宰、就地销售”。国务院又下达文件,允许“鸡蛋可以季节性差价”。这表明 A. 城市经济体制改革全面展开 B. 国家尝试以市场手段调节社会经济 C. 农村经济体制改革成效显著 D. 单一公有制的生产关系己经被打破 【答案】B 【解析】据所学可知城市经济体制改革全面展开的时间是1984年,与“1980年春节前夕”不合,故A项排除;据“就地收购、就地屠宰、就地销售”“鸡蛋可以季节性差价”可以得出国家尝试以市场手段调节社会经济,故B项正确;据材料中“要求各大城市”可知与农村经济体制改革无关,故C项排除;题干史料中并未提到所有制改革,故D项排除。 25.“一五”计划规定,五年中的国家投资总额为766.4亿元,其中基本建设投资占55.8%,各部门所占比例按计划规定(如下表所示)由此可见,我国当时 行业 工业 农林水利 邮电运输 文教卫生 城市公用亊业 贸易 其他 投资比例 58.2% 7.6% 19.2% 7.2% 3.7% 3.1% 1.0% 备注 工业投资的88.8%用于重工业建设 A. 充分利用了旧中国原有工业基础 B. 注重经济有计划、按比例统筹发展 C. 初步建立了独立完整的工业体系 D. 着力改变原有工业布局的不平衡 【答案】B 【解析】材料反映的是一五计划各行业投资的比例,体现不出旧中国原有工业的特征,A错误;从材料各部门所占比例按计划规定可以看出,国家投资的计划性较强,B正确;材料没有反映出一五计划的成果,无法得出初步建立了独立完整的工业体系,排除C;材料看不出原有工业布局的特点,无法得出“着力改变原有工业布局的不平衡”,排除D。 26.自实行家庭承包责任制以来,我国农村土地基本上按现有人口平均分配,把整块士地分割成许多小块,实行分户经营。农民还在沿用传统手工劳动工具。这说明我国当前的农村经济 A. 大体仍处于自给自足状态 B. 带有浓厚的小农经济色彩 C. 能有效挖掘现有土地潜力 D. 较难解决农村的贫困问题 【答案】C 【解析】据材料中“自实行家庭承包责任制以来”等信息可得出其已经不处于自给自足状态,农民的生产获得是要去市场销售的,故A项排除;材料中没有对土地有效潜力进行阐释,故B项排除;据材料中“按现有人口平均分配,把整块士地分割成许多小块,实行分户经营”“农民还在沿用传统手工劳动工具”等信息可得出在家庭联产承包责任制下,土地日平均分配、分户经营、传统手工劳动工具,反映的是小农经济,故C项排除;材料中不是对农村贫困问题进行描述,故D项排除。 27.从1980年起,我国逐步在国企中开展利改税的试点工作。到1983年,全国实行利改税的国有企业共实现利润633亿元,比1982年增长了11.1%,其中,企业留利121亿元,比1982年增长28.2%,利改税取得了初步成功。这 A. 表明企业获得了独立经营权 B. 得益于家庭联产承包责任制的支持 C. 表明所有制发生根本性变革 D. 促进了城市经济体制改革的全面展开 【答案】D 【解析】利改税主要涉及分配问题,并未涉及企业经营权独立的问题,故A错误;国企改革属于城市经济体制改革的范畴,并非农村改革,虽然农村的经济体制改革促进了城市经济体制改革,但农村改革并不能直接为国企利改税的成功提供支撑,故B错误;将国企上缴利润改为所得税并未改变企业的所有制形式,因此利改税并非所有制改革的尝试,故C错误;利改税是将国有企业财政缴款中的利润改为所得税的方式缴纳给国家,是国家参与国有企业收入分配制度的一种改革,它将所得税引入国营企业利润分配领域,是对分配关系的调整,有利于调动企业的生产积极性,促进了1984年城市经济体制改革,故D正确。 28.1987年9月,美国西方石油公司董事长哈默对邓小平说,八年前你在访问 美国时同我谈到:“你以前曾帮助列宁发展工业,现在为什么不去帮助中国呢?”我当时答应了,现在我的承诺终于实现了,平朔安太堡煤矿的建成为外国企业家提供了一个样板。这则材料说明 A. 苏俄、中国都实行开放政策 B. 社会主义市场经济体制初步确立 C. 中国、苏俄都与美国保持友好 D. 哈默敢于冲破美国政府的阻挠 【答案】A 【解析】“你以前曾帮助列宁发展工业”“现在我的承诺终于实现了”说明苏俄、中国实行开放政策,允许外国资本家在国内建立外资企业,故A正确;21世纪初中国社会主义市场经济体制初步确立,B时间不符合题意,排除;C、D不符合材料主旨,排除。 29.鸦片战争后,经过中西风俗习惯的对比,人们认识到蓄辫习惯不适应近代社会生活的需要,但发辫作为一种政治统治的象征,勿论国内人士,即使是定居海外的侨民,也少有贸然敢将发辫剪除者。甲午惨败后,海外华侨为与当地社会同风俗,开始有剪辫行动。这一变化的主要原因是 A. 人们认识不断提高 B. 清政府威信的降低 C. 崇洋媚外之风盛行 D. 革命派的大力宣传 【答案】B 【解析】“甲午战争惨败后,海外华侨为与当地社会同风俗,开始有剪辫行动” 结合所学可知,甲午战争后,民族危机空前严重,而清政府面对一次次的战争失败,不思进取,顽固守旧,使得华侨对清政府威信的降低,剪辫成为人民思想变化和反对清政府统治的象征,故B项正确;A、C、D三项均不符合题意,应排除。 【名师点睛】 本题考查近代中国社会习俗的变迁。解题的关键是对题干材料的解读与分析,结合甲午战争惨败后的时代特点解答即可。 30.1866年,清廷官员斌椿将游历欧洲各国的见闻做了记录,其中有关火车、高楼、宾馆、电梯、自行车、繁华的城市、盛大的宴会等的描述,无不妙笔生辉。这说明斌椿 A. 对西方各国有了深刻的理解 B. 对西方文明的记录并不真实 C. 对西方各国的体制过于推崇 D. 对西方文明深感羡慕与好奇 【答案】D 【解析】根据题干可知,斌椿将游历欧洲各国的见闻做了妙笔生辉的记录,体现斌椿对西方工业文明的赞赏,对西方文明深感羡慕与好奇,D项正确。斌椿对西方事物的理解属于表面现象的认识,没有深入认识其本质,排除A。斌椿对西方文明的记录是真实,排除B。题干没有涉及政治体制的认识,只是涉及科技成就的认识,排除C。综上所述,本题正确答案为D。 二、连线题 31.阅读材料,回答问题。 材料一“滨海居民不许与外洋番人贸易”“敢有私下诸番互市者,必置之重法”“将人口军器出境及下海者,绞。” ——《明太祖实录》 “今后凡有商民船只私自下海,不论官民,俱奏闻处斩。”“不许片帆入口。” ——《清世祖实录》 材料二洋货“充积于厦口”。洋布、洋棉“其质既美,其价复廉,民间之买洋布、洋棉者,十室而九。”因此,“江浙之棉布不复畅销”,“闽产之土布……不能出口。” ——人教版《中国近代史·上册》 《中国土特产品出口统计表》 ——整理自《中国近代对外贸易史资料》 材料三“近年来,全球贸易开始了新一轮竞争,面对这一系列变化,我们不主动对接,就面临再次入世的可能。”上海自由贸易区的试验……这是顺应全球经济治理新秩序,主动对接国际规则的战略举措。先行先试国际经贸新规则新标准,推进中国的新一轮开放,提升中国经济转型速度和质量,这成为上海自贸区试验的重要使命。 ——《人民日报》上海自贸区撬动新一轮改革开放 请回答: (1)材料一反映了明清王朝实行的是一种什么政策?这一政策的基本内容是什么?结合明清(鸦片战争前夕)时期的世界经济形势分析该政策对中国社会产生的影响。 (2)材料二反映了1840年后中国经济结构发生了哪些变动?结合所学分析指出造成这些变动的主要原因。 (3)改革开放30年来上海是如何逐步走向开放的?依据材料并结合所学分析中国政府成立上海自贸区以撬动新一轮改革开放的时代背景。 【答案】(1)政策:海禁政策或闭关锁国政策。(1分)内容:禁止中国人赴海外经商和限制外国商人到中国进行贸易。(2分)形势:新航路开辟,掀起了一场“商业革命”,使世界性贸易成为可能;工业革命开展,世界市场初步形成,世界贸易活跃,世界经济出现了新形势。(2分)影响:扼杀了对外贸易推动经济进步的可能性;也使中国社会在19世纪以极端保守和封闭的面貌走向近代化的世界;导致西方列强在19世纪中期发动两次鸦片战争,力图打开中国市场,造成中国社会逐渐半封建半殖民地化。(4分) (2)变动:手工棉纺织业衰败,自然经济逐步解体;农产品商品化逐步提高,日益卷入资本主义世界市场;商业和金融业发生变化,洋行和买办开始出现。(4分,任答出2点)原因:两次鸦片战争,打开了中国门户,使中国丧失了贸易主权和关税主权;外国资本主义的经济侵略,破坏了中国传统的经济结构。(2分,1点1分) (3)表现:1984年,上海成为14个沿海开放城市之一;1985年,以上海为中心的长江三角洲开辟为经济开放区;1990年,浦东的开放开发,成为中国进一步对外开放的重要标志。(3分)背景:2001年中国成为世贸组织成员;经济全球化趋势加强,竞争进一步激列。(2分) 【解析】试题分析:(1)根据题干要求,本问考查的是明清“海禁”和闭关锁国政策,旨在考查学生归纳、概括材料信息,并灵活运用所学知识解决问题的能力。关于第一小问,紧扣材料一信息“滨海居民不许与外洋番人贸易”、“敢有私下诸番互市者,必置之重法”、“将人口军器出境及下海者,绞。”等,不难直接把握到答案,即海禁政策或闭关锁国政策。关于第二小问,回忆、再现所学知识,依次展开即可。关于第三小问,要注意分两部分作答,即首先回答“世界经济形势”,再回答“影响”。关于前者,围绕“资本主义世界市场形成与发展”史实展开;关于后者,围绕“消极影响”展开,所组织的答案言之有理即可。 (2)本问考查的是近代中国经济结构变动知识点,需要学生具备较强的归纳、概括以及准确归因的能力。审题的时候,要注意明确题干要求,避免作答不完整。关于第一小问,紧扣材料二信息“洋货‘充积于厦口’”以及“《中国土特产品出口统计表》”信息等,分析、认知,要注意把握到“中国传统自然经济逐步解体、日益卷入资本主义世界市场”维度。关于第二小问,紧扣材料二信息,结合相关史实,重点围绕“近代中国主权不独立、外国资本主义经济入侵”等展开分析和认知,言之有理即可。 (3)本问考查的是新中国对外开放概况知识点,旨在考查归纳、概括,运用所学知识解决问题的能力。本问涉及到两个小问,具有一定难度。关于第一小问的“表现”,紧扣材料三信息,结合所学知识,重点把握到以下方面:1984年,开放上海、1985年,长江三角洲作为经济开放区、1990年,开放开发浦东新区等。关于第二小问的“时代背景”,重点把握到以下方面:世界经济全球化趋势加强、中国成功“入世”等。 考点:古代中国的经济·经济政策·明清“海禁”和闭关锁国政策;近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展·经济结构的变动·自然经济的逐渐解体;中国特色社会主义建设的道路·对外开放·概况 32.阅读材料,完成下列要求。 《中国古今人口变化简表》 年代 人口数(万人) 年代 人口数(万人) 公元前220年 约3000 公元1834年 40100 公元前200年 1500至1800 公元1910年 36815 公元156年 5649 公元1937年 48340 公元280年 1616 公元1947年 45559 公元740年 4814 公元1949年 54167 公元1080年 3300 公元1964年 70499 公元1223年 7681 公元1974年 90859 公元1685年 10171 公元1981年 100072 公元1790年 30148 公元2000年 129533 依据材料,任意提取二条有关人口变化的信息,并结合所学知识加以说明。(要求:提取信息准确,理由说明充分,表述层次清楚) 【答案】示例一: 信息:秦朝建立初人口达到3000多万,但到西汉初期却锐减到1500到1800万左右。 原因:1.秦的暴政,刑法苛严,死亡人数较多。 2.秦末农民战争和楚汉之争等长期战乱,导致人口大量逃亡或死亡。 3.汉初社会经济凋敝,物质极度贫乏,制约了人口的增长。 示例二: 信息:公元156年全国人口5649万,但到公元280年全国人口下降到1616万。 原因:1.三国两晋南北朝,国家长期分裂,战争频繁,社会动荡,经济凋敝,大量人口死亡或逃亡。 2.豪强地主建立的庄园和大量寺庙的出现,隐瞒了大量的人口。 3.东汉末年,瘟疫和疾病流行,人口大量死亡。 示例三: 信息:公元280年全国人口1616万,到公元740年唐开元二十八年达到了4814万。 原因:1.隋唐国家统一、社会安定为人口增长提供了一个和平稳定的社会环境。 2.唐开元年间,国力强盛,经济发展,出现了“开元盛世”。人民生活相对富裕。 3.经济重心南移加速,南方经济发展,耕地面积增加刺激了南方人口的增长。 4.中国古代“多子多福”传统观念的影响。(此点历朝历代基本都有,但只有人口增长的时期答出方可记分) 示例四: 信息:公元1223年(南宋嘉定十六年)全国人口7681,到清康熙、乾隆、道光时人口中迅速增长。 原因:1.玉米,甘薯等高产粮食作物的引进、推广,奖励垦荒使耕地面积和粮食产量大幅度增加,有利于养活众多人口。 2.“滋生人丁,永不加赋”、摊丁入亩和地丁银等赋役制度改革,使人身依附关系逐渐消除,隐瞒人口的现象大大减少。 3.“康乾盛世”使政治较为清明,社会安定、经济发展,人民生活水平有了一定的提高。 4.清朝通过“改土归流”加强了对西南地区的统治,全国人口统计的范围扩大。 示例五: 信息:新中国成立后,人口呈不断增长的趋势。 原因:1.新中国的成立,人民开始当家作主。 2.新中国成立后,随着经济的恢复和发展,人民生活有较大地改善。 3.50年代末,毛泽东提倡“人多力量大”,导致人口急剧增长。 4.新中国成立后,医疗和卫生条件所有改善,人口死亡率下降。 5.改革开放后,计划生育政策的提出,人口增长率虽有所下降,但总的趋势仍是上升。 【解析】试题分析:根据表格内容,公元前220年属于秦朝时期,公元前200年属于西汉时期,人口数从约3000万人下降到1500至1800万人。联系所学知识,根据这一时期的社会状况,可以分析得出秦的暴政、农民战争和长期战乱等原因。 根据表格内容,公元156年属于东汉时期,公元280年属于西晋时期,之间经历了三国时期,人口数从约5649万人下降到1616万人。联系所学知识,根据这一时期的社会状况,可以分析得出国家长期分裂、战争频繁、社会动荡,东汉豪强地主隐瞒人口以及东汉末年瘟疫和疾病流行等导致人口大量减少的原因。 根据表格内容,公元280年全国人口1616万,公元740年达到了4814万。公元280年属于西晋时期,公元740年属于开元年间,中间经过了东晋和隋朝。联系所学知识,根据这一时期的社会状况,可以分析得出隋唐国家统一社会安定、“开元盛世”以及在社会稳定情况下中国“多子多福”观念的影响等导致人口大量增加的原因。 除此而外,还可从材料中提取其他有效信息,结合所学知识联系社会背景加以说明。 考点:中国经济史·不同时期人口的变化·变化的原因 33.政府与经济关系的问题既是政治学,也是经济学的核心问题。阅读下列材料,回答问题。 材料一清朝一向奉行“重农抑商”的传统政策,但在20世纪初,清政府先后发布上谕,提出“矿律、路律、商律等类,皆应妥议专条”“通商惠工,为古今经国之要政,急应加意讲求……先订商律,作为则例”。制订和颁布了《钦定大清商律》等一系列经济法律、法规。 材料二关于对资本主义工商业的社会主义改造……可以有两种政策,一种是没收,一种是赎买。……民族资产阶级是我们的朋友,解放前同我们一起反帝反蒋,解放以后仍然拥护共产党的领导,反对帝国主义,赞成土改、抗美援朝和镇压反革命。由于这个历史关系,对他们实行赎买政策,是合乎情理的……如果把资本主义工商业统统没收过来,不光管不过来,还会引起资本家的抵制或破坏,势必造成停业或减产。 ——彭真《关于对资本主义工商业的社会主义改造问题》 材料三目前,全国农村已有90%以上的生产队建立了不同形式的农业生产责任制,……反映了亿万农民要求按照中国农村的实际状况来发展社会主义农业的强烈愿望。不论采取什么形式,只要群众不要求改变,就不要变动。各级党的领导应向干部和群众说明,我国农业必须坚持社会主义集体化的道路,土地等基本生产资料公有制是长期不变的,集体经济要建立生产责任制也是长期不变的。 ——1982年《全国农村工作会议纪要》 (1)依据材料一和所学知识,分析20世纪初清政府经济立法的背景及其积极意义。 (2)依据材料二、三并结合所学知识,分别指出新中国对资本主义工商业实行赎买政策和1982年实行“农业生产责任制”的原因。 (3)结合上述材料,谈谈政府政策的制定要遵循哪些原则。 【答案】(1)背景,甲午战败,列强对中国的经济掠夺严重破坏了中国的经济利益,实业救国思潮兴起,民族企业纷纷兴建。 意义:突破了重农抑商的传统政策,有利于工商业的进一步发展和社会的近代化,有利于维护中国的经济利益。 (2)实行赎买的原因,民族资本家在民主革命时期和建国初期拥护支持中国共产党,赎买可以提高民族资本家的积极性。 实行责任制的原因,人民公社不适应农村的生产力水平,日益阻碍中国农业的发展,各地不同形式的农业生产责任制试验的成功。 (3)要符合生产力发展水平,要符合人民的利益。 【解析】试题分析:(1)本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。背景可以从经济上外国资本主义经济对中国的侵略和实业救国思潮影响加以分析;意义可以从打破传统重农抑商政策;有利于经济近代化;有利于维护经济主权加以考虑组织回答。 (2)本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。新中国对资本主义工商业实行赎买政策可以从人民民主统一战线中资产阶级对中国共产党的支持和发展生产调整生产关系的角度加以分析;1982年实行“农业生产责任制”的原因可以人民公社化对经济的阻碍和安徽重庆等地成功的实践加以理解组织。 (3)本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。材料一中是清政府经济立法,材料二是新中国初期对民族工商业进行改造;材料是中国农村实行家庭联产承包责任制,综合上述几个材料可以从国情出发,实事求是,生产关系的调整要适合生产力发展需要,符合人民群众的利益加以分析。 考点:近代资本主义的曲折发展·近代经济结构的变动·清政府的经济立法;中国特色社会主义建设道路的探索·社会主义建设在探索中曲折发展·对资本主义工商业改造;中国特色社会主义建设道路的探索·经济体制改革·家庭联产承包责任制 【名师点睛】解答材料型非选择题要紧扣“两材”: 解答历史材料题,要紧紧依托两个“材”,一个是命题者提供的“材料”,这是解答试题的最主要的依据;另一个是教材,通过试题中材料的指引,回归教材。学生能把“材料”和“教材”完美地结合起来,回答问题就会得心应手。另外,评价历史人物、历史事件时,要辩证分析,一分为二地看问题,切忌片面。如本题答案就侧重依托材料中信息多角度思考论述,是依据“两材”的典型。查看更多